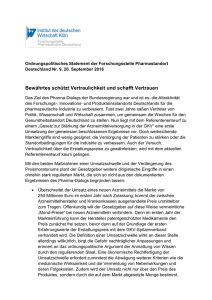

Beiträge zum Wettbewerb im Krankenhaus- und

Werbung