Strange Worlds - WordPress.com

Werbung

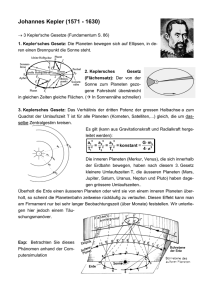

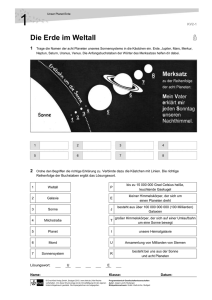

Ray Jayawardhana: Strange Worlds. The Search For Alien Planets And Life Beyond Our Solar System. Bisher nicht auf Deutsch erschienen. S ind wir allein im Universum? Fiktive Aliens – mal gut, mal böse – beschäftigen das Publikum seit über 100 Jahren. Doch was ist mit realen Außerirdischen? Fortschritte in der Astronomie könnten uns bald Antworten auf solche Fragen geben. Der Astronom Ray Jayawardhana gibt in seinem Buch „Strange Worlds“ einen Überblick über diese Entwicklungen. Wer über solch ein „heißes“ Forschungsgebiet schreibt, nimmt zwei Risiken auf sich: Interessierte Leser sind durch andere Medienberichte schon gut informiert. Außerdem ist ein solches Werk schnell nicht mehr auf dem neuesten Stand. Doch „Strange Worlds“ ist auch zwei Jahre nach seinem Erscheinen immer noch lesenswert. Die Methoden, mit denen Forscher auf Planetenjagd gehen, haben sich nicht geändert und Jayawardhana hat auf 200 Seiten mehr Raum, verschiedenen Aspekten gerecht zu werden, als das in einem kurzen Artikel möglich ist. *** Die Idee fremder Welten ist nicht neu. Verschiedene griechische Philosophen hatten in dieser Hinsicht erstaunlich moderne Ideen, die ihre wirkungsvollste Formulierung wohl im Gedicht „De Rerum Natura“ von Lukrez fanden (Davon erzählt Stephen Greenblatt ausführlich in seinem aktuellen Bestseller „The Swerve“). Den größten Einfluss auf das europäische Geistesleben nahmen allerdings lange Zeit Plato und Aristoteles, die beide davon ausgingen, dass unsere Erde im Zentrum des Alls liege und einzigartig sei. Erst Kopernikus und Galilei gelang es über 1500 Jahre später, dieses Weltbild zu stürzen. 1 Nachdem die Menschen mithilfe von Teleskopen ein besseres Bild des Sonnensystems gewonnen hatten, stellte sich die Frage nach dessen Ursprung. Kein Geringerer als Immanuel Kant schlug 1755 eine Theorie vor, welche dies erklären sollte. Er ging davon aus, dass eine Gaswolke sich zu mehreren Klumpen verdichtet habe, aus denen sich dann die Sonne und alle Planeten geformt hätten. Nach verschiedenen anderen Vorschlägen kehrten Astronomen nach dem Zweiten Weltkrieg im Wesentlichen zu diesem Modell Kants zurück. Aufnahmen des Hubble-Weltraumteleskops zeigten Baby-Sterne, die von Staub-Scheiben umgeben sind, aus denen später zusätzliche Himmelskörper geformt werden können. Ray Jayawardhana selbst gelang es mit einem Teleskop in Chile von der Erde aus ein Bild von einer solchen Staubscheibe um einen Stern zu machen. Aus dem Staub formen sich Planeten über einen Zeitraum von rund 10 Millionen Jahren hinweg. Bis ein Sonnensystem seine endgültige Form erreicht hat, dauert es vielleicht noch einmal mehrere hundert Millionen Jahre dauern. In der chaotischen Anfangszeit kann es zu dramatischen Ereignissen kommen. Unsere Erde kollidierte beispielsweise mit einem anderen Planeten von der Größe des Mars (Bislang weiß niemand, welcher Planet genau dies war). Dies führte dazu, dass Teile der Erde herausgeschlagen wurden, aus denen der Mond formte. Um diese Geschehnisse besser zu verstehen, wäre es natürlich hilfreich, die entsprechenden Vorgänge in anderen Sonnensystemen untersuchen zu können. Dazu mussten aber erst einmal Planeten gefunden werden, die nicht um unseren Heimatstern kreisen. Der Weg dahin war steinig. Wiederholt wurde falscher Alarm gegeben; vermeintliche Entdeckungen stellten sich als Messfehler heraus. Um einen Planeten erkennen zu können, müssen die Instrumente extrem empfindlich sein. Nicht nur sind Planeten viel kleiner als die Sterne in ihrer Nähe, sie geben auch nur einen Bruchteil an Strahlung ab. Erst 1991 hatten drei Astronomen Erfolg. Mithilfe eines Radio-Teleskops bei Manchester entdeckten sie einen Planeten, der einen Pulsar umkreist. 1 Ein solcher Pulsar besteht aus Neutronen und sendet, während er sich dreht, ständig einen Strahl von Strahlung ins All – ähnlich 1 Konkret handelte es sich um den Stern mit dem einprägsamen Namen PSR B1829-10. 2 wie es ein Leuchtturm mit sichtbarem Licht tut. Diese Entdeckung machte aus der Planetenjagd eine legitime Beschäftigung, doch erfüllte sie die Wünsche der Astronomen nur begrenzt. Von derart exotischen Stern-Systemen lässt sich nur wenig von dem lernen, was uns interessiert. Erst 1995 gelang es Astronomen, einen „Himmelswanderer“ zu finden, der einen normalen Stern wie unsere Sonne umkreist. Sechs weitere dieser Entdeckungen folgten noch im selben Jahr. Damit war der Durchbruch geschafft. Um die Planeten nachzuweisen, nutzten die Forscher den Doppler-Effekt, den wir im Alltag an Schallwellen beobachten können. Der Ton des Martinshorn klingt höher, wenn der Krankenwagen auf uns zufährt, und tiefer, wenn er sich entfernt. Derselbe Effekt kann bei Lichtwellen entstehen, wenn sich die Quelle des Lichts relativ zum Beobachter bewegt. Sterne eiern ein wenig, wenn etwas an ihnen zieht. Für diese Ziehen sind neben Sternen auch Planeten verantwortlich, die Gravitationskraft ausüben. Die resultierenden Bewegungen lassen sich mithilfe des Doppler-Effekts nachweisen. Dazu messen die Astronomen das „Spektrum“ eines Sterns. Dieses Spektrum enthält charakteristische Linien – Fraunhofer-Linien –, deren Lage sich berechnen lässt. Wenn die Linie etwas von der erwarteten Position abweicht, können die Forscher daraus auf die Präsenz anderer Himmelskörper schließen. Eine andere Möglichkeit, Planeten nachzuweisen, nutzt Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie: Diesen Gleichungen zufolge krümmen Massen den Raum und lenken so auch Lichtteilchen, die sich durch diesen Raum bewegen, ein wenig ab. So können ganze Galaxien, aber auch einzelne Sterne als „Linsen“ wirken. Im letzteren Fall spricht man wegen der kleineren Wirkung von „Microlensing“. Hier machen sich Planeten in der Nähe eines Sterns bemerkbar, indem sie die Linsenwirkung dieses Sterns leicht verändern. Dieses Technik hat den Vorteil, dass sich mit ihr auch sehr kleine, leichte Planeten nachweisen lassen. (Ausnahmsweise scheint es sogar möglich, Planeten außerhalb der Milchstraße zu finden, was keine andere Methode leisten kann.) 3 Ein großer Nachteil besteht allerdings darin, dass sich das Signal des Planeten nur einmal bemerkbar macht und danach nicht wieder – somit ist es unmöglich, Folge-Untersuchungen durchzuführen, die Hinweise auf die Beschaffenheit des Himmelskörpers geben. Bei einer dritte Methode macht man sich zunutze, dass Planeten einen kleinen Teil eines Sterns aus unserer Sicht verdecken können, wenn sie sich an ihm vorbei bewegen. In diesem Fall erscheint uns der betreffende Stern vorübergehend weniger hell. Und was ist mit der naheliegendsten Methode von allen? Ist es nicht möglich, einfach ein Foto von einem extrasolaren Planeten zu machen? Ja, ist es! Es läuft allerdings darauf hinaus, wie Jayawardhana betont, Glühwürmchen zu fotografieren, die in 1000 Kilometer direkt neben einer Taschenlampe fliegen. Damit dies überhaupt von der Erde aus machbar ist, muss „adaptive Optik“ eingesetzt werden. Computergesteuert werden hier Störungen ausgeglichen, mit denen die Erd-Atmosphäre das Bild verschlechtert. Fotos von Planeten haben vor allem eine wichtige symbolische Bedeutung. Wie Jayawardhana schreibt: Für die meisten Menschen, mit denen ich gesprochen habe, ist es besser, ein wirkliches Foto zu sehen als über Hunderte von Planeten zu lesen, die durch Doppler-Spektroskopie, Transit-Suchen und Microlensing entdeckt wurden. Irgendwie macht ihn das Foto zu einer „wirklichen“ Welt, selbst wenn es nur ein blasser Punkt neben einem hellen überbelichteten Stern ist. *** Die ersten Exoplaneten, die mithilfe dieser Methoden entdeckt wurden, waren groß und schwer. Ihre Masse entsprach der von Jupiter oder Vielfachen davon. Doch je empfindlicher die Messgeräte wurden, desto mehr kleine Fische gingen den Planeten-Anglern ins Netz. Bei solchen Himmelskörpern, deren Masse etwas größer als die der Erde ist, spricht man von „Super-Erden“ 4 (super earths). Die erste Super-Erde wurde 2005 entdeckt. Sie umkreist den Stern Gliese 876 und hat siebeneinhalb so viel Masse wie unser Heimatplanet. Um solche Planeten mithilfe der DopplerSpektroskopie zu finden, ist es nötig, Geschwindigkeits-Veränderungen von rund 1 Meter pro Sekunde zu messen. Manche Astronomen meinen, dass Planeten dieser Größe sogar noch besser für Lebewesen geeignet sein könnten als unser eigenes Zuhause. Doch wie lässt sich Leben auf so große Entfernung nachweisen? Zunächst einmal ist es wichtig, mehr über die Planeten herauszufinden. Außerdem ist die Entfernung vom Mutterstern eine wichtige Größe. Astronomen gehen davon aus, dass es eine „bewohnbare Zone“ gibt. Planeten, deren Orbit innerhalb diese Gebiets liegt, sind weder zu nah dran noch zu weit weg.2 Doch dann kann immer noch der Treibhauseffekt dem Leben einen Strich durch den Richtung machen, wie es bei unserem Nachbarn Venus der Fall war. Venus und Erde ähneln sich in vieler Hinsicht, nur die Temperaturen sind ganz und gar unterschiedlich. Manchmal ist es heute schon möglich, die Wärme (oder Kälte) von Exoplaneten zu messen. Meistens müssen sich die Forscher solche Informationen aber indirekt erschließen. Super-Erden kommen grob in zwei Typen vor: entweder als Felsen- oder Eis-Planet. Da Eis eine größere Dichte besitzt als Felsen (ja, wirklich!), kann man die Dichte eines Planeten nutzen, um beide Typen voneinander zu unterscheiden – vorausgesetzt es ist möglich, die Masse und den Radius des Himmelskörpers genau genug zu messen. Wichtig ist auch, dass sich ein Planet in einem relativ kreisförmigen Orbit um seine Sonne befindet, im Gegensatz zu einer „länglichen“ Umlaufbahn. Die Temperatur im Laufe eines Jahres hängt schließlich von der Entfernung zum Stern ab und sie sollte nicht um mehrere Hundert Grad pro 2 Bislang wurde die Existenz von neun Exoplaneten bestätigt, deren Umlaufbahn in dieser Zone liegt. Weitere 17 Kandidaten warten auf Bestätigung. 5 Jahr schwanken. Zu klein darf ein Planet auch sein. Warum nicht? Weil sich sonst keine Plattentektonik entwickeln kann, erklärt Jayawardhana. Ohne große Platten, die sich relativ zueinander verschieben, könne sich kein stabiles Klima entwickeln. Ein felsiger Planet müsse mindestens ein Drittel der Erdmasse besitzen, damit diese Bedingung erfüllt sei. Doch wie lässt sich – über Lichtjahre hinweg – nachweisen, dass auf einem solchen Planeten tatsächlich Leben entstanden ist? Darüber wird viel spekuliert. Wie sehr ähnelt die Evolution anderswo derjenigen auf der Erde? Die allermeisten Forscher gehen davon aus, dass auch außerirdische Lebewesen auf Kohlenstoff und Wasser angewiesen sind. Zudem dürften sich Bakterien oder „Pflanzen“ entwickeln, die ihre Energie von der Sonne ihres Sonnensystems beziehen.3 In gewisser Hinsicht dürften die chemischen Vorgänge auf fremden Welten also denen auf unserer Erde gleichen. Somit könnte die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre zumindest starke Hinweise auf die Existenz von Leben liefern. Wasser in Verbindung mit Sauerstoff oder Ozon sowie Kohlendioxid und Methan als „Abfallprodukte“ sind hier wichtige Indikatoren. Im Jahr 2008 führten Wissenschaftler einen bizarr erscheinenden Versuch durch, als sie versuchten, aus der Ferne Leben auf der Erde zu entdecken. Das „Deep Impact“- Raumschiff beobachtete unseren Planeten aus einer Entfernung von immerhin mehreren zehn Millionen Kilometern. Durch Veränderungen der Helligkeit konnten die Forscher auf die Existenz von Landmassen und Ozeanen schließen. Auch Wolken ließen sich so nachweisen – Menschen und deren Bauwerke aber natürlich nicht. Neben der Astrophysik mittlerweile auch ein Forschungsgebiet namens Astrobiologie entstanden ist, das sich mit solchen Problemen befasst. (Die NASA etwa betreibt ein Astrobiology Center und einige Universitäten bieten Studienabschlüsse für dieses Gebiet an.) 3 Allerdings richtet sich die Farbe der Pflanzen nach der Art des Sonnenlichts. Also könnten sie anderswo für unsere Augen nicht grün, sondern orange, rot oder sogar schwarz aussehen. Der „Purple-Earth-Hypothese“ zufolge sah auch die frühe Erde lila aus, weil Bakterien damals Retinal und nicht Chlorophyll für ihre Photosynthese benutzen. 6 Auf der Erde werden immer neue Bakterien, an den unmöglichsten, lebensfeindlichsten Orten (wie dem Marianengraben) entdeckt. Dies kann man als Hinweis werten, dass Leben auch im All auf vielen Himmelskörpern überleben könnte. *** Derweil arbeiten Astronomen hart daran, nicht nur mehr „Super-Erden“ zu finden, sondern auch Planeten die tatsächlich Zwillinge unserer Heimat sind. Das wichtigste Werkzeug dafür war bisher die „Kepler-Mission“ der NASA. Das Kepler-Teleskop wurde am 7. März 2009 von der Erde ins All geschickt und arbeitet mit der Transit-Methode. Es sucht also nach Sternen, deren Helligkeit kurzfristig absinkt. Dazu beobachtet es ständig 145, 000 Sterne in einem festen Gebiet der Milchstraße, das Forscher vorher ausgewählt hatten. Bislang wurden so 134 Exoplaneten entdeckt, deren Existenz bestätigt ist. Weitere 3431 Kandidaten warten noch auf ein solches Gütesiegel. Die spektakulärsten Entdeckungen fielen dabei in die Zeit, als „Strange Worlds“ bereits erschienen war. Im April bestätigte die NASA die Entdeckung von drei besonders erdähnlichen Exoplaneten: Kepler 62e, Kepler 62f und Kepler 69c. Alle drei gelten als gute Orte für außerirdisches Leben. Um die Erdähnlichkeit zu beschreiben, haben Astronomen einen Earth Similarity Index (ESI) entwickelt. Derzeit liegt der Planet Kepler 62e mit einem ESI von 0,83 hier an der Spitze (die Erde selbst hat den Wert 1). Der Kandidat KOI-1686.01 hätte einen Wert von 0,89, wartet aber noch auf Bestätigung. (KOI steht für „Kepler Object of Interest“.) Die Auswertung der Daten erfolgt mithilfe von Computerprogrammen, die in den Lichtkurven nach dem Transit von Planeten fahnden. Manchmal finden aber Menschen Beispiele, die Maschinen übersehen haben. Zu diesem Zweck arbeitet das Kepler-Team auch mit der Öffentlichkeit zusammen. Es hat die Internetseite planethunters.org eingerichtet, wo sich jeder an der Auswertung der Daten beteiligen kann – ein Angebot, das nach Berichten im Fernsehen von Tausenden genutzt wurde. 7 Eigentlich sollte die Kepler-Mission nur bis 2013 dauern, doch sie wurde bis 2016 verlängert. Dann fiel allerdings im Mai 2013 das zweite von vier Reaktionsrädern aus (eins war schon vorher kaputt gegangen), mit denen die Lage des Satelliten geregelt wird. Dies könnte das Ende der Mission bedeuten, denn es ist schließlich wichtig, dass der Satellit ein konstantes Sichtfeld hat, um dieselben Sterne über längere Zeit beobachten zu können. Vielleicht können die Techniker der NASA das Reaktionsrad noch einmal wieder zum Laufen bringen. Doch was, wenn nicht? Welche anderen Instrumente können die Planetenjäger in Zukunft nutzen? Rayawandhar setzt seine Hoffnungen auf zwei kommende Großprojekte. „Die Detektion von Biosignaturen – seien es bestimmte Gase oder Pflanzenpigmente – auf extrasolaren Welten wird wahrscheinlich bis zum Start von NASAs Terrestrial Planet Finder oder ESAs Darwin-Mission warten“, schreibt er. Doch beide Projekte sind inzwischen aus finanziellen Gründen gestoppt worden. Auch die Finanzierung für das geplante James Webb Space Telescope stand 2011 auf dem Prüfstand, gilt mittlerweile aber als gesichert. Das rund 8 Milliarden teure Instrument wird wahrscheinlich ab 2018 das Hubble-Teleskop bei seiner Arbeit im All ablösen (Rayawandhar ging noch von einem Start 2014 aus). Es beobachtet den Himmel dabei nicht im Bereich des sichtbaren Lichts wie Hubble, sondern misst Infrarot-Strahlung. So könnte es auch die Wärme großer heißer Planeten auffangen. Bereits 2017 soll TESS, der Transiting Exoplanet Survey Satellite seine Arbeit aufnehmen. Dieser Satellit der NASA soll rund eine halbe Million Sterne auf Planeten in ihrer Umlaufbahn untersuchen. Dabei würde der ganze Himmel abgedeckt, nicht nur ein kleiner Teil davon wie im Falle der Kepler-Mission. Intelligentes außerirdisches Leben könnte – ganz unabhängig von der Planetensuche – mithilfe des SETI-Projektes entdeckt werden, das den Himmel nach Radiosignalen fremder Zivilisationen absucht. Wenn SETI nicht fündig wird, könnte dies darauf hindeuten, dass Leben vielleicht in der 8 Milchstraße keine Seltenheit ist, Intelligenz aber schon. Dies könnte das Fermi-Paradox auflösen, das nach dem italienischen Physiker Enrico Fermi benannt ist: Wenn intelligentes Leben häufig ist, warum bemerken wir dann von den vielen Aliens nichts? Eine mögliche Antwort auf dieses Paradox besteht darin, dass sich fremde Zivilisationen dafür entscheiden könnten, ihre Existenz zu verstecken – entweder aus Angst vor Aggression oder weil sie sich nicht in die Evolution unserer Spezies einmischen wollen, jedenfalls nicht, bis wir ein gewisses Entwicklungsniveau erreicht haben. Doch selbst die Entdeckung von Einzellern außerhalb unseres Sonnensystems wäre eine Sensation. In dieser Hinsicht ist Jayawardhana zuversichtlich, bald Erfolge zu sehen. Im letzten Absatz seines Buches lehnt er sich weit aus dem Fenster: Wie immer wir ihn finden, der erste definitive Hinweis auf Leben – selbst primitives Leben – anderswo wird eine Revolution in der Wissenschaft bedeuten, der vielleicht nur die heliozentrische Theorie von Kopernikus gleichkommt, die unsere Erde aus dem Zentrum des Universums vertrieb, oder Darwins Entdeckung der Evolution, die besagte, dass alle Arten auf unserem Planeten, auch Menschen, von gemeinsamen Vorfahren abstammen. Wenn Leben auf zwei Planeten unabhängig voneinander entstehen kann, warum nicht auf Tausend oder sogar einer Million anderen? Wenn wir sicher herausfinden könnten, dass unsere Welt nicht die einzige bewohnte ist, wären die Implikationen gewaltig: Es würde Paradigmenwechsel nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in vielen anderen menschlichen Unternehmungen auslösen, von der Kunst bis hin zur Religion. Wir werden uns anders sehen. Dieser dramatische Moment ist nicht länger eine ferne Möglichkeit. Er kann sehr gut in unserer Lebenszeit eintreten, wenn nicht sogar innerhalb des nächsten Jahrzehnts. *** Jayawardhana wurde auf Sri Lanka geboren. Später ging er zum Studium in die USA. Als Absolvent 9 von Yale und Harvard wurde er Professor an der Universität von Toronto in Kanada. Neben seiner Forschung an „extrasolaren Planeten“ verfasst er auch immer wieder populärwissenschaftliche Artikel für verschiedene Zeitungen und Magazine. „Strange Worlds“ ist sein zweites Buch. Der Stil ist angenehm: sachlich, aber nicht dröge, und leicht lesbar. Die Illustrationen sind hilfreich. Zudem hat das Buch einen Umfang von nur rund 200 Seiten und überfordert damit nicht. Jayawardhana kann es sich leisten, auch Aspekte zu beleuchten, die in Medienberichten normalerweise wegfallen, weil sie nicht aufregend genug erscheinen. Er widmet etwa ein Kapitel „braunen Zwergen“, deren Größe und Masse zwischen Planeten und Sternen liegt. Daher zeigen sie, dass es zwischen diesen Kategorien einen fließenden Übergang gibt. Ein anderes Beispiel im Studium von Meteoriten, die in der Antarktis aufgesammelt werden, weil man sie dort – im Eis – besonders leicht entdecken kann. „Strange Worlds“ erzählt auch von einer Amateur-Astronomin und Hausfrau, die mit ihrem heimischen Teleskop an der Entdeckung eines Planeten beteiligt war. In diesem Fall, wie auch an einigen anderen Stellen, zeichnet Jayawardhana kleine Porträts der beteiligten Personen. Das ist interessant zu lesen, bleibt aber oft oberflächlich. Über Jayawardhana und seine Forschung erfährt der Leser einiges, aber nur wenig davon blieb mir im Gedächtnis haften. Er nutzt das Buch mehr um die Ideen anderer vorzustellen und weniger als Werbung für sich selbst. An vielen Stellen kann er keine definitiven Aussagen, sondern nur spekulieren. Er spricht er über Dinge, die in Zukunft vielleicht möglich sein werden, über Hoffnungen, die sich vielleicht bestätigen. Damit spiegelt er aber gut die Unsicherheit, innerhalb derer sich Fortschritt in der Wissenschaft vollzieht. Falls tatsächlich innerhalb der nächsten zehn Jahre außerirdisches Leben entdeckt wird, werden sicher zahlreiche Bücher dieser Art folgen. Doch „Strange Worlds“ setzt einen Standard, der nicht leicht zu überbieten sein wird. 10