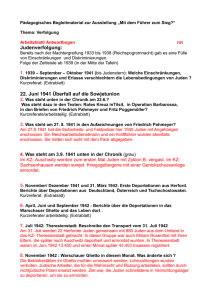

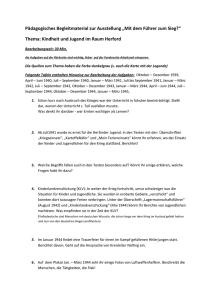

Begleitbroschüre

Werbung