strauss ravel beethoven - Münchner Philharmoniker

Werbung

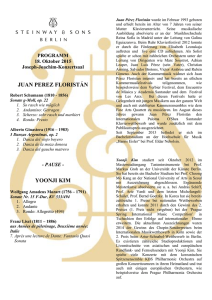

STRAUSS »Don Juan« RAVEL Klavierkonzert für die linke Hand BEETHOVEN 3. Symphonie »Eroica« GERGIEV, Dirigent AIMARD, Klavier Mittwoch 29_03_2017 20 Uhr VALERY GERGIEV Strauss Ab 31. März im Handel erhältlich RICHARD STRAUSS »Don Juan« Tondichtung (nach Nicolaus Lenau) für großes Orchester op. 20 MAURICE RAVEL Konzert für Klavier – linke Hand – und Orchester D-Dur (in einem Satz) LUDWIG VAN BEETHOVEN Symphonie Nr. 3 Es-Dur op. 55 »Eroica« 1. Allegro con brio 2. Marcia funebre: Adagio assai 3. Scherzo: Allegro vivace 4. Finale: Allegro molto VALERY GERGIEV Dirigent PIERRE-LAURENT AIMARD Klavier 118. Spielzeit seit der Gründung 1893 VALERY GERGIEV, Chefdirigent ZUBIN MEHTA, Ehrendirigent PAUL MÜLLER, Intendant 2 Anarchismus in Tönen STEPHAN KOHLER LEBENSDATEN DES KOMPONISTEN RICHARD STRAUSS (1864–1949) »Don Juan« Tondichtung (nach Nicolaus Lenau) für großes Orchester op. 20 Geboren am 11. Juni 1864 in München; gestorben am 8. September 1949 in GarmischPartenkirchen. ENTSTEHUNG Das in Deutschland vor allem durch Mozarts »Don Giovanni« und Molières »Dom Juan« verbreitete »Don Juan«-Thema beschäftigte den jungen Richard Strauss während seiner Münchner und Weimarer Kapellmeister-Zeit vor allem im Hinblick auf eine opernhafte Behandlung des Stoffes. Während er für seine zuletzt nicht realisierte »Don Juan«-Oper zahlreiche literarische Vorbilder bemühte, beschränkte er sich bei seiner gleichnamigen einsätzigen »Tondichtung«, die den Opernversuchen vorausging, auf Nikolaus Lenau (eigentlich Nikolaus Franz Niembsch Edler von Strehlenau, 1802–1850) und dessen 1843/44 entstandene »Dramatische Szenen«. Inspiriert von Lenaus »Don Juan« brachte der Komponist im Mai 1888 im Klosterhof der Kathedrale San Antonio zu Padua (»Il Santo«) die ersten Skizzen zu Papier, die er Richard Strauss: »Don Juan« 3 nach Beendigung seines Italien-Aufenthalts in München zielstrebig zu einer »symphonischen Dichtung« ausarbeitete. Bereits am 30. September 1888 war in München die Partiturreinschrift vollendet. WIDMUNG »Meinem lieben Freunde Ludwig Thuille«: Der Komponist Ludwig Thuille (1861 Bozen – 1907 München) gehörte in jungen Jahren zum engsten Freundeskreis um Richard Strauss und wirkte später als Kompositionslehrer an der Königlichen Akademie der Tonkunst in München. URAUFFÜHRUNG Am 11. November 1889 in Weimar im 2. Abonnementskonzert der Weimarer Hofkapelle im Großherzoglichen Hoftheater (Großherzogliche Hofkapelle unter Leitung von Richard Strauss). VOM FREIHEITSANSPRUCH DES ROMANTISCHEN GENIES An Richard Strauss schieden sich schon immer die Geister. Im Gefolge der »Frankfurter Schule« um Theodor W. Adorno warf man dem Komponisten des »Rosenkavalier« publikumswirksame Effekthascherei, oberflächliches Virtuosentum und auf den puren finanziellen Erfolg schielende Geschäftstüchtigkeit vor. Aber auch heute gibt es nicht wenige Musiker – wie etwa die Dirigenten Michael Gielen oder Nikolaus Harnoncourt – , die den Werken von Richard Strauss »mangelndes Ethos« vorwerfen oder sie als »Musik ohne Moral« brandmarken. Etwas boulevardesker drückte sich Christoph von Dohnányi aus, als er vor einigen Jahren das Bonmot zum Besten gab, Strauss’ Musik erinnere ihn manchmal an »Vergnügungsstätten« wie das Bordell: Solange man drin sei, amüsiere man sich prächtig. Komme man heraus, schäme man sich der zuvor genossenen Freuden abgrundtief... Vieles spricht dafür, dass – wie schon bei Adorno – das Unbehagen an der Musik von Richard Strauss zurückgeht auf ein ganz anderes Unbehagen: nämlich das an Vita und Person des Komponisten. Hier wiederum spielt Strauss’ vor allem in späteren Jahren gegen alles »Moderne« zu Felde ziehende und politisch nicht unbedingt republikanische Gesinnung eine entscheidende Rolle. Richtig ist, dass für den Komponisten der Tondichtung »Don Juan« das von revolutionsgeschulten Künstlern wie Berlioz ererbte egomanische Selbstverständnis und die unbedingte künstlerische Freiheit stets mehr zählten als die Einhaltung demokratischer Pflichten. Die Lektüre anarchistischer Philosophen wie Max Stirner oder John Henry Mackay, dazu Strauss’ früh einsetzende Nietzsche-Begeisterung, Richard Strauss: »Don Juan« 4 schienen nicht so sehr politischem oder philosophischem Informationsbedürfnis entsprungen, sondern blieben stets rückgekoppelt an den absolut gesetzten Freiheitsanspruch des romantischen Genies. VON WAGNER ZU BERLIOZ, VON SCHOPENHAUER ZU NIETZSCHE Der Zeitabschnitt, in dem Strauss die philosophischen Prämissen seiner späteren Lebensführung und künstlerischen Ideologie am intensivsten refl ektierte, ja nachgerade erst aufzuspüren begann, ist ziemlich deckungsgleich mit dem halben Dezennium, das er Anfang der 1890er Jahre als Großherzoglich-Weimarischer Hofkapellmeister in der Stadt Goethes verbrachte, gleichzeitig langjähriges Wirkungszentrum seines großen Vorbilds Franz Liszt. In Weimar entwickelte sich Strauss vom bedingungslosen Anhänger der Wagner- Schule zum solipsistischen Querdenker, vom Verfasser »symphonischer Dichtungen« im Gefolge Berlioz’ und Liszts zum Opernkomponisten und nicht zuletzt vom Schopenhauer-Leser, wie er es in einem Brief an Cosima Wagner selbstironisch formulierte, zum »NietzscheBruder«. Ein unübersehbarer thematischer Leitfaden durch die Weimarer Jahre ist dabei die Beschäftigung mit dem »Don Juan«-Thema, das beinahe den Stoff zu Strauss’ erster Oper geliefert hätte, wäre es nicht im Widerstreit der philosophischen Systeme, die der junge Komponist damals hin- und herwälzte, dem Nietzsche-Ansatz seines selbstverfassten ersten Operntextes »Guntram« zuletzt dann doch noch unterlegen. Im Winterhalbjahr 1892/93 hatte Strauss auf seiner großangelegten Griechenland-, Ägypten- und Süditalien-Reise Nietzsches Werke erstmals genau gelesen, obwohl ihn Freunde und Familie »vor allen möglichen Dämonen und Einfl üssen: Stirner, Nietzsche und so manche ungenannte« schon frühzeitig gewarnt hatten. In der späten Abhandlung »Aus meinen Jugend- und Lehrjahren« aber gibt der 70-jährige unumwunden zu: »Als ich in Ägypten mit Nietzsches Werken bekannt geworden, dessen Polemik gegen die christliche Religion mir besonders aus dem Herzen gesprochen war, wurde ich in meiner seit dem fünfzehnten Jahre unbewussten Antipathie gegen diese Religion, die den Gläubigen von der eigenen Verantwortung für sein Tun und Lassen (durch die Beichte) befreit, bestärkt und begründet !« Eltern und Familie hatten mit ihren Befürchtungen also doch nicht so Unrecht gehabt, zumal der Biograph und wichtigste Exeget Max Stirners (1806–1856), der schottische Dichter und »Anarchist« John Henry Mackay (1864–1933), seit kurzem zum Freundeskreis des Komponisten gehörte. DON JUAN ALS ATHEIST, ANARCHIST UND »ABSOLUTER EGOIST« Strauss hatte den gleichaltrigen Schriftsteller im März 1892 kennen gelernt; Mackays im Vorjahr erschienener, politisch provozierender Roman »Die Anarchisten« erregte damals großes Aufsehen. In einem Brief an den Vater wird berichtet, er habe »die reizende Bekanntschaft eines schottischen Dichters John Mackay gemacht, großer Anarchist und Biograph des Berliner Philosophen Max Stirner, des bedeutendsten Antagonisten Schopenhauers und des Christentums, des Vertreters des absoluten Egoismus, des Verfassers von >Der Einzige und sein Eigentum< !« Offenbar hatte Mackay dem Komponisten die Lektü- »Don Juan« Richard Strauss: 5 Leopold Graf von Kalckreuth: Richard Strauss (um 1890) »Don Juan« Richard Strauss: 6 re von Stirners Hauptwerk von 1845 empfohlen; ob Strauss sie konsequent zu Ende führte, ist nicht bekannt. Immerhin beschäftigte ihn Stirners Idee vom eigenen Ich als der einzigen Realität des menschlichen Lebens über einen längeren Zeitraum und regte ihn zu Entwürfen zu einer »Don Juan«-Oper an, die weitgehend unbekannt blieben: »DON JUAN I« 1. Akt: Don J. in den Gluten der Sinnlichkeit, Vertreter des absoluten Egoismus, des unbeherrschten Ichtums (Stirner ?), schönen Frauen nachjagend, wird er von einer 16 Jahre älteren Frau (X.), die von rasender Leidenschaft zu ihm erfaßt ist, unwillkürlich angezogen; ihr näher kommend, weicht er von unbezwinglicher Scheu ergriffen, von ihr zurück und eilt anderen Weibern nach; unter anderem auch einem schönen, aber ganz verworfenen Geschöpf (Y.), das ebenfalls in frühester Jugend verführt, nur in Sinnlichkeit wühlend, die wahre Liebe nicht an sich erfahren hat. Diese Liebe erwacht allmählich in ihr durch die Leidenschaft für Don Juan. Schluß des I. Aktes, daß X. (vielleicht durch einen in philosophischer Lebensanschauung absoluten Antagonisten (A.) des Don J.’schen Ichtums, einen »Pessimisten« (Schopenhauer, Christus)) erfährt, daß Don Juan ihr Sohn ist. Die Leidenschaft für Don Juan ist jedoch in ihr bereits zu so grauenhaftem Wahnsinn gesteigert, daß sie nichtsdestoweniger nach der Vereinigung mit ihm strebt. 2. Akt: Don Juan unterliegt der Verführung seiner Mutter und vereinigt sich mit ihr. Nachher gesteht sie im Taumel der Liebesglut, gleichsam um diese ideell bis zum höchsten Wahnsinn zu steigern, ihm, daß sie seine Mutter ist. Er, sein eigen Spiegelbild in dieser grauenhaften Verzerrung erblickend (nachdem er seine Mutter erwürgt hat), zur Erkenntnis der furchtbaren Schuld der Individuation gekommen, will in furchtbarstem Schrecken über sich sich selbst den Tod geben, erkennt aber (vielleicht durch die dazwischentretende Y. (?)) den Tod nicht als die Strafe, die er ersehnt, sondern als Erlösung und beschließt, leben zu bleiben, um der furchtbaren Buße willen, die er sich auferlegt: nie mehr ein Weib zu berühren; der Buße fortwährender Entsagung, wo sein ungebändigter Naturtrieb nach Befriedigung drängt. 3. Akt: Der büßende Don Juan, im schaudervollsten Kampf mit seinen furchtbarsten Trieben (erkennt in der Aufopferung der Y. die wahre Liebe), wird von den ihn wegen der Ermordung seiner Mutter verfolgenden Schergen (dabei vielleicht A., der Don Juan’s Mutter unerwidert geliebt hat, u. ihren Tod rächen will) erschlagen. Er fleht um sein Leben, denn er will leben, um zu büßen, und empfindet den ihn von seinen Qualen erlösenden Tod als schrecklichste Strafe. GEFÄHRLICHE NÄHE ZU DA PONTE UND MOZART Im selben Monat, in dem dieses Szenarium entstand, notierte sich der Komponist aus Stirners »Der Einzige und sein Eigentum« die folgende Passage: »Wenn Ich dich hege und pfl ege, weil Ich dich lieb habe, weil Mein Herz an dir Nahrung, Meine Bedürfnisbefriedigung fi ndet, so geschieht es nicht um eines höheren Wesens willen, dessen geheiligter Leib du bist, nicht darum, weil Ich ein Gespenst, d. h. einen erscheinenden Geist in dir erblicke, sondern aus egoistischer Lust: du selbst mit deinem »Don Juan« Richard Strauss: 7 Wesen bist Mir werth, denn dein Wesen ist kein höheres, ist nicht höher und allgemeiner als du, ist einzig wie du selber, weil du es bist.« Und als ob sich Strauss an dieser Stelle des Nikolaus Lenau-Bezugs seiner Tondichtung »Don Juan« von 1888 erinnerte, fügte er kommentierend hinzu: »Dagegen Lenau: >Die Einzle kränkend, schwärm’ ich für die Gattung... < « Zwischen Lenau und Stirner unsicher hinund herpendelnd werden Lesefrüchte wie diese von einem zweiten »Don Juan«Szenarium gefolgt, das das Inzest-Motiv des ersten Entwurfs zwar beibehält, nun aber vom Beischlaf mit der Mutter (ÖdipusMotiv) auf Unzucht mit der eigenen Tochter überträgt. Mit der 2-Aktigkeit rückt hier Strauss dem dramaturgischen Modell von Mozarts »Don Giovanni« sehr viel näher als im ersten Szenarium. Neu hinzu kommt die stoffgeschichtlich bedeutsame KirchhofSzene – eine weiteres Moment der Annäherung an Mozart und da Ponte, das sich aber zuletzt als deutliche Hemmschwelle für die geplante Umsetzung in Musik erwies: Zu Mozarts berühmter Komthur-Szene wollte Strauss dann doch nicht in Konkurrenz treten. »DON JUAN II« Er liebt nicht seine Mutter, sondern seine Tochter (16 Jahre alt, in vollster Unschuld) 1. Akt: Maskenball, Don Juan erhält von einer Maske eine Rose, den letzten Gruß einer an gebrochenem Herzen gestorbenen Geliebten. Er lernt seine Tochter (Maria) hier kennen, von deren Reizen bestrickt er ihr verführend naht; ihr aber näher kommend, weicht er, von unbezwingbarer Scheu ergriffen, von ihr zurück und eilt anderen Weibern nach, darunter Y., einem ganz verworfenen Geschöpf. Seine Tochter wird von Elvira, Don Juan’s verlassener Geliebten, gewarnt, die dazwischen kommt (Don Juan außer sich, hat denn die Hölle sich wider mich verschworen, mir alle alten Lieben auf den Hals zu hetzen). Er vertauscht seine Maske mit Leporello, und hängt ihm Elvira auf. 2. Akt: Kirchhof mit der Statue des Comthurs und dem Grab von Mariens Mutter. Liebesscene mit Donna Anna (nach Puschkin), nachdem Don Juan dem Leporello die Erwiderung des Comthurs erzählt hat und die Verführung der Anna in ihrem Schlafzimmer als Oktavio. Nachher Frevel an der Statue des Comthur, die er höhnt, daß sie das ruhig geschehen habe lassen, und lädt den Comthur zum Abendessen ein. Leporello und er glauben zu sehen, daß die Statue mit dem Kopf nickt. Don Juan aber beruhigt sich, daß im Licht des Mondes seinem aufgeregten Blut ihm dies nur vorgespiegelt hat; als beide den Kirchhof verlassen wollen, naht Maria, die sich verspätet hat, um das Grab ihrer Mutter zum ersten Mal zu sehen. Hier Scene mit Ermordung der Maria, nachdem er sie als seine Tochter erkannt hat. Zum Schluß des 2. Aktes vielleicht Y. BLEIBENDE PRÄGUNG DURCH NIKOLAUS LENAU Für seine »Don-Juan«-Experimente wurde Strauss von vielen Freunden mit Textlieferungen und Anregungen versorgt. So schickte ihm Marie Ritter, die Nichte seines väterlichen Freundes Alexander Ritter, Ausgaben von Molières »Dom Juan« und Puschkins »Steinernem Gast«. Mit Puschkin allerdings war Strauss, wie die Erwähnung des russischen Dichters im zweiten Entwurf beweist, seit längerem bereits vertraut. Dennoch: Alle Versuche, die »Don »Don Juan« Richard Strauss: 8 Juan«-Oper unter Zuhilfenahme von literarischen Ideen Nietzsches, Stirners oder Puschkins zu verwirklichen, scheiterten. Letztlich siegte die Tondichtung über die nachfolgenden Opernentwürfe und legitimierte die Wahl ihres literarischen Vorbilds, der »Dramatischen Szenen« Nikolaus Lenaus, noch nachträglich. Wie diese Wahl zustande kam, liegt nichtsdestoweniger im Halbdunkel: wir wissen wenig, was Strauss zur Lenau-Lektüre in dieser frühen Zeit veranlasst haben könnte. Paul Heyses Drama »Don Juans Ende«, das Strauss mit seinem »Mentor« Hans von Bülow in Frankfurt gesehen hatte, mag die Beschäftigung mit dem »Don Juan«- Thema ausgelöst, ohne sie aber nachhaltig beeinflusst zu haben. Immerhin vergingen nach dem Frankfurter Theaterbesuch drei Jahre, bis der Komponist im Mai 1888 im Klosterhof der Kathedrale San Antonio zu Padua (»Il Santo«) die ersten Skizzen zu Papier brachte, die er nach Beendigung seines Urlaubsaufenthalts zielstrebig zu einer »symphonischen Dichtung« ausarbeitete. Bereits am 30. September 1888 hatte Strauss die Partiturreinschrift vollendet, der er – gleichsam als Motto – einige beziehungsvoll ausgewählte Verse aus Lenaus »Don Juan«-Dichtung voranstellte. »SPIEL DER INTELLIGENZ GEGEN DAS GEFÜHL« Auch Cosima Wagner diskutierte in einem Brief an Richard Strauss die Herkunft des »Don Juan«-Themas bei ihrem Schützling, fragte sich nach der Motivation seiner Stoffwahl und fand für sich die folgende Antwort: »Mir ist es in Ihrem >Don Juan< erschienen, als ob mehr das Gebaren Ihrer Personen Sie eingenommen hätte, als wie dass die Personen selbst zu Ihnen gesprochen hätten. Das nenne ich eben das Spiel der Intelligenz gegen das Gefühl. Es ist sehr schwer, über solche Dinge sich zu äußern, und mir selbst erscheint alles, was ich Ihnen da sage, als recht thörig, weil ungenügend. Vielleicht hilft mir ein Gleichnis; ich denke mir, dass die Gestalt dem Künstler entsteht wie dem Pygmalion das Bildnis, und dass aus der leidenschaftlichen Teilnahme an diesem Bildnis mit dem Segen der Schönheit die Bewegung wird. Schon die Wahl Ihres Stoffes zeigt das Vorwiegen der Intelligenz. Mit dem Lenau’ schen >Don Juan<, der aus Überdruß der Langeweile sich ergibt, haben Sie gewiß nicht empfunden; aber der Vorwurf hat Sie interessiert, und es ist Ihnen eine Menge dabei eingefallen, welche Sie mit erstaunlicher Sicherheit geordnet haben.« Cosima Wagner hat hier hellsichtig analysiert, was sich im Denken und Fühlen des jungen Komponisten damals abspielte: Während der Arbeit an »Don Juan« wurde es Strauss zunehmend bewusst, in welche Richtung er die Musik und ihre Inhalte weiterentwickeln wollte. An Hans von Bülow schrieb er im August, einen Monat vor Vollendung der »Don Juan«-Partitur: »Eine Anknüpfung an den Beethoven der >Coriolan<-, >Egmont<-, >Leonore III<-Ouvertüre, der >Les Adieux<, überhaupt an den letzten Beethoven, dessen gesamte Schöpfungen nach meiner Ansicht ohne einen poetischen Vorwurf wohl unmöglich entstanden wären, scheint mir das Einzige, worin eine Zeit lang eine selbständige Fortentwicklung unserer Instrumentalmusik noch möglich ist: Will man ein in Stimmung und konsequentem Aufbau einheitliches Kunstwerk schaffen, und soll dasselbe auf den Zuhörer plastisch einwirken, so muß das, was »Don Juan« Richard Strauss: 9 Dirigierposen des jungen Richard Strauss (um 1890) »Don Juan« Richard Strauss: 10 der Autor sagen wollte, auch plastisch vor seinem geistigen Auge geschwebt haben. Dies ist nur möglich infolge der Befruchtung durch eine poetische Idee, mag dieselbe nun als Programm dem Werke beigefügt werden oder nicht.« IMAGINÄRES THEATER MIT MITTELN DER MUSIK Außer den der Partitur »beigefügten« Lenau-Versen erhielt »Don Juan« kein weiteres, die Musik determinierendes »Programm«; nichtsdestoweniger ist den minutiös ausgearbeiteten Skizzenbüchern zu entnehmen, dass Strauss bei der Komposition einem verbal formulierten Formverlauf folgte, dem unübersehbar Züge eines dramatisch zugespitzten Librettos eignen: »Wonne-Thema auf Cis-Dur-Cantilene, die mit dem Eintritt der Erschöpfung von dem 1. Don Juan-Thema unterbrochen wird in den Bratschen, anfangs diese durchklingt. Mit einem Ruck fährt er auf: mit einem kühnen Sprung des 1. Themas auf die C-Dominante; von da in einem leichtfertigen Thema weiter, von dem es in immer tolleres Treiben geht. Lustiges Gejauchze, unterbrochen von Schmerzensund Wonneseufzern. Durchführung. Nach Fortissimo höchster Steigerung: plötzliche Ernüchterung. Englisch Horn öde; die Liebes- und Freuden-Themen klingen planlos durcheinander, unterbrochen von neuen Sehnsuchts- und Wonneschauern. Endlich schließt sich ein neues Liebesmotiv sehr schwärmerisch und zart an...« in den Jahren vor »Guntram« und »Feuersnot« nur die Bühne der eigenen Phantasie sein konnte. Von den erzielten Fortschritten gegenüber früheren Werken wie »Aus Italien« oder »Macbeth« schien der Komponist selbst am meisten überrascht. So heißt es in einem Brief an seinen Vater, geschrieben unmittelbar im Anschluss an die erste Orchesterprobe des »Don Juan« zur Weimarer Uraufführung vom 11. November 1889: »Alles klingt famos und kommt prächtig heraus, wenn es auch scheußlich schwer ist. Die armen Hornisten und Trompeter taten mir wirklich leid. Die bliesen sich ganz blau, so anstrengend ist die Geschichte. Der Klang war wundervoll, von einer riesigen Glut und Üppigkeit, das Ganze wird hier einen Mordseffekt machen. Besonders schön klang die Oboenstelle in G-Dur mit den vierfach geteilten Kontrabässen, die geteilten Celli und Bratschen, alles mit Sordinen, auch die Hörner alle mit Sordinen, das klingt ganz magisch, ebenso die Katerstelle mit dem HarfenBisbigliando und den Bratschen-Ponticellis. Ein Glück, daß das ganze Ding nicht eigentlich diffi cil ist, sondern nur sehr schwer und anstrengend.« Als »Einakter ohne Worte« ist die symphonische Dichtung die notwendige Vorstufe zur später fehlgeschlagenen »Don Juan«Oper. Talent, Befähigung und Arbeitsweise drängten den Komponisten schon in diesem frühen Stadium zur Bühne – auch wenn es »Don Juan« Richard Strauss: 11 »Don Juan« NIKOLAUS LENAU Den Zauberkreis, den unermesslich weiten, Von vielfach reizend schönen Weiblichkeiten Möcht’ ich durchzieh’n im Sturme des Genusses, Am Mund der Letzten sterben eines Kusses. O Freund, durch alle Räume möcht’ ich fliegen, Wo eine Schönheit blüht, hinknien vor Jede Und, wär’s auch nur für Augenblicke, siegen. Ich fliehe Überdruss und Lustermattung, Erhalte frisch im Dienste mich des Schönen, Die Einzle kränkend, schwärm’ ich für die Gattung. Der Odem einer Frau, heut Frühlingsduft, Drückt morgen mich vielleicht wie Kerkerluft. Wenn wechselnd ich mit meiner Liebe wandre Im weiten Kreis der schönen Frauen, Ist meine Lieb’ an jeder eine andre, Nicht aus Ruinen will ich Tempel bauen. Ja ! Leidenschaft ist immer nur die neue; Sie lässt sich nicht von der zu jener bringen, Sie kann nur sterben hier, dort neu entspringen, Und kennt sie sich, so weiß sie nichts von Reue. Wie jede Schönheit einzig in der Welt, So ist es auch die Lieb’, der sie gefällt. Hinaus und fort nach immer neuen Siegen, Solang der Jugend Feuerpulse fliegen ! Es war ein schöner Sturm, der mich getrieben, Er hat vertobt, und Stille ist geblieben. Steintot ist alles Wünschen, alles Hoffen; Vielleicht ein Blitz aus Höh’n, die ich verachtet, Hat tödlich meine Liebeskraft getroffen, Und plötzlich ward die Welt mir wüst, umnachtet; Vielleicht auch nicht; – der Brennstoff ist verzehrt, Und kalt und dunkel ward es auf dem Herd. Von Richard Strauss der Partitur seiner Tondichtung »Don Juan« vorangestellte Textauszüge aus Nikolaus Lenaus gleichnamigem Versepos (1843/44, Fragment) »Don Juan«: Das Vorwort zur Partitur 12 Rätsel Ravel Grenzgänge eines Komponisten zwischen ­­­­ Klavier- und Orchesterklang STEPHAN KOHLER FRANZÖSISCHE GEGENWELTEN Wer war Maurice Ravel ? So einfach zunächst die Beantwortung dieser Frage zu sein scheint, so diffizil wird sie bei näherem Umgang mit Biographie und Musik des in aller Welt als Schöpfer des »Boléro« bekannten Komponisten. Nicht der geniale »Boléro« selbst, sondern der trivialisierte Gebrauch, den die Musikindustrie von ihm machte, hat nach und nach die besonderen Qualitäten der Musik Ravels verdeckt, ihr sogar den Stempel der Unterhaltungsmusik aufzudrücken vermocht. Da Ravels Lebenszeit (1875-1937) ihn sowohl als Zeitgenossen der deutschen Spätromantiker als auch der Wiener Schule um Arnold Schönberg erscheinen ließ, musste Ravels Position, die unbestreitbar eine Gegenposition zu diesen beiden sehr deutschen Musikströmungen darstellte, in doppelter Hinsicht befremden: als Inkarnation eines in spezifisch franzö­ sischen Traditionen verharrenden, sensua­ listischen Selbstverständnisses von Musik, das ohne die Materialschwere, erst recht ohne die Hybris der nachwagner’schen ­Musikphilosophie auskommen wollte (und konnte); aber auch nicht minder als Ausdruck eines dezidierten Konservativismus, der sich im Festhalten an der Tonalität ­gefiel, diese Fixiertheit gleichwohl verschleierte und durch äußerste Raffinesse, vor allem im klanglichen und rhythmischen Bereich, geschickt zu überspielen verstand. TIMIDER EINZELGÄNGER Die zahlreichen Klischee-Vorstellungen, die auch heute noch von der Musik Ravels ­existieren, beweisen im Grunde nur die allseits verbreitete Unkenntnis ihrer wahren Prämissen und Absichten. Der timide Einzel­gänger Ravel war allerdings alles andere als ein bemühter Propagandist seiner selbst; er lebte scheu und zurückgezogen, sich jeder Vereinnahmung durch die ­Ö f­fentlichkeit verweigernd, und liebte es nicht, ideologisch verbrämte oder gar n ­ a­tionalistisch verklärte Funktionsbestimmungen seiner Musik der Mit- und Nachwelt, wie es etwa Claude Debussy tat, an die Hand zu geben. Aus diesem Grunde hat Ravel, obschon ein völlig uneitler, ­ alt­ ruistisch gesinnter Förderer jüngerer Kollegen, nie Schule gemacht, zur Gruppen­ bildung beigetragen oder eine eigene Stilrichtung begründet. Maurice Ravel: Klavierkonzert für die linke Hand 13 Maurice Ravel als Grenzgänger in den Pyrenäen (um 1900) Maurice Ravel: Klavierkonzert für die linke Hand 14 KÜHLE, SCHÄRFE, KLARHEIT Dieses unbeirrbare Streben nach Unabhängigkeit, verbunden mit einem stark ausgeprägten Hang zur Selbstkritik, formte Ravel zum Gegentyp eines selbstgefälligen »Komponiervirtuosen«, als den ihn die Öf­ fent­­lichkeit aufgrund der äußerlichen Perfektion und Brillanz seiner Orchestertechnik nur allzu gern einstufte. Die stupende Beherrschung der Ausdrucksmittel, der an Richard Strauss oder Ottorino Respighi gemahnende Einfallsreichtum von Ravels Instrumentationskunst, die scheinbare Mühelosigkeit seines Produzierens und nicht zuletzt der viele Zeitgenossen peinigende Erfolgskurs mancher Stücke bildeten Irritationsmomente, denen nicht nur die deutsche, sondern auch zeitweise die französische Musikkritik mit Unverstand und Ignoranz begegnete. Das formal Unantastbare, der Feinschliff und die Konturenfülle von Ravels Musik wurden als bloße Äußerlichkeit abgetan, obwohl sie sich gerade in der architekturalen Kühle ihrer Formbildungen, in der reißbrett­artigen Schärfe ihrer Verlaufsstrategien am deutlichsten von der Musik Debussys unterscheidet, mit der sie lediglich ein gewisses gemeinsames Repertoire an Klang­idiomen verbindet. Über einzelne atmosphärische Analogien, hervorgerufen durch die zeitgebundene Verwurzelung beider Komponisten im Pariser Fin-deSiècle, geht die oft gedankenlos kolportierte »Abhängigkeit« Ravels von Debussy aber kaum hinaus. AM ANFANG WAR DER RHYTHMUS Man hat in der Vergangenheit den Komponisten des »Daphnis« jedoch immer wieder mit dem des »Pelléas« in einem Atemzug genannt, als handle es sich bei Ravel und Debussy um ein ähnliches Dioskurenpaar wie bei Bach und Händel, Schumann und Mendelssohn oder gar Pfitzner und Strauss. Dies ist mitnichten der Fall: Zahlreiche ­S tileigentümlichkeiten Ravels verweisen weniger auf Zeitgenossenschaft zu Debussy denn auf Vorläuferschaft zu ­S trawinsky und zur »Groupe des Six«. Beriefen sich die französischen Neoklassizisten auf eine bewusst anti-romantische Musizierhaltung, scheuten sie vor klanglichen Härten und ­bruitistischen Akzenten in der Musik nicht zurück, und erhoben sie Einfachheit und Klarheit zu ihren bevorzugten Stilpostu­ laten, so verdankten sie die meisten dieser Forderungen der Vorbereitung, ja Vorwegnahme durch die Musik Ravels. Klangliche Transparenz, Tendenz zur Einfachheit von Form, Melodie und harmonischem Grundmuster, sowie eine bis dahin nicht gekannte Vorrangstellung rhythmischer P ­ arameter in der musikalischen Komposition zeichneten bereits die Musik Maurice Ravels aus, dessen Mittlerrolle zwischen Impres­sionismus und Neoklassizismus, zwischen Fin-de-Siècle und Moderne, noch keineswegs in vollem Umfang erkannt ist. KLAVIERBESESSENHEIT Ein Großteil von Ravels nicht eben zahl­ reichen Kompositionen – Selbstkritik ließ ihn nicht zum Vielschreiber werden – liegt bemerkenswerterweise in zwei verschiedenen Versionen vor: als Orchesterstück und als Klavierwerk. In vielen Fällen entstand die Klavierfassung (variantenreich oft ­parallel für zwei- bzw. vierhändiges Klavier oder auch für Klavier-Duo komponiert) im zeitlichen Ablauf vor der entsprechenden Orchesterfassung, so dass es im Werk­ katalog Ravels erstaunlich wenig originale, d. h. von allem Anfang an orchestral konzipierte Orchesterwerke gibt. Ravels Klaviermusik darf daher ohne Übertreibung als Maurice Ravel: Klavierkonzert für die linke Hand 15 lebenslanges und in seiner Bedeutung kaum hoch genug einzuschätzendes Be­ zugs­system gelten, von dem die musika­ lische Phantasie des Komponisten stets ihren Ausgang genommen hat, zu dem sie auch immer wieder zurückgekehrt ist. So wie man bei Bruckner die Tiefenstruktur seines musikalischen Denkens als »Orgel-­ Denken« definiert hat, so darf man als ­inneres Movens auch und gerade für Ravels orchestrale Phantasie eine Art »Klavier-­ Denken« ansetzen; wie ließe sich sonst erklären, dass die orchestrierten Fassungen sich durch dieselbe klare Linearität und Logik auszeichnen, die für den Ravel’schen Klaviersatz charakteristisch sind ? SPIELEN, NICHT INTERPRETIEREN Der Kontrastreichtum der sparsameren »Registrierung« des Klaviers, der Zeichenstift anstelle des breiten Pinselstrichs, die quasi »intellektuelle« Schärfe und Klarheit des Klavier­klangs ist noch in den farbigsten und nuancenreichsten Instrumentierungen ­Ravels als klangliches Regulativ zu spüren. Selbstverständlich bedingt die kontrollierte Ekstase der späteren Orchestrierung aber schon im Klaviersatz ein Höchstmaß an klanglicher Raffinesse, technischer Perfektion und Virtu­osität. Nicht anders als bei den orchestral erdachten Klavier­stücken Franz Liszts stellt sich allerdings auch bei Ravel das »Sujet« der Musik erst auf dem Rücken ihrer virtuosen Bewältigung her: Technik bildet zwar nach wie vor die ­con­ditio sine qua non des Klavierspiels, aber Technik bar jeder thematischen Überhöh­ ung bliebe ohne Aussagekraft. Dennoch, so warnte Ravel angesichts zunehmender ­Interpretenwillkür, genüge es vollauf, seine Klavierwerke zu »spielen«; die richtige Art, sie zu »interpretieren«, ergebe sich dann wie von selbst... Maurice Ravel mit dem Pianisten Ricardo Viñes (um 1910) Maurice Ravel: Klavierkonzert für die linke Hand 16 Die Kunst der Illusion SUSANNE STÄHR ENTSTEHUNG MAURICE RAVEL (1875–1937) Konzert für Klavier – linke Hand – und Orchester D-Dur (in einem Satz) Im Sommer 1929 beauftragte der Wiener Pianist Paul Wittgenstein (1887–1961), der im Ersten Weltkrieg seinen rechten Arm verloren hatte, Maurice Ravel mit der Komposition eines Klavierkonzerts für die linke Hand allein. Da Ravel kurz zuvor mit der Arbeit an seinem (beidhändigen) Klavierkonzert in G-Dur begonnen hatte, ent­ standen die Werke zeitgleich. Nach neun Monaten konnte er das »Concerto pour la main gauche« als erstes der beiden abschließen. URAUFFÜHRUNG LEBENSDATEN DES KOMPONISTEN Geboren am 7. März 1875 in Ciboure gegenüber dem Hafen von Saint-Jean-de-Luz im französischen Baskenland (Département Pyrénées-Atlantiques); gestorben am 28. Dezember 1937 in Paris. Am 19. März 1937 in Paris (Orchestre­ ­Philharmonique de Paris unter Leitung von Charles Munch; Solist: Jacques Février). Widmungsträger Paul Wittgenstein hatte das Werk in einer von ihm selbst erstellten Bearbeitung am 27. November 1931 in ­seinem Wiener Privathaus dem Komponisten vorgetragen, um es in dieser (reichlich modifizierten) Form am 5. Januar 1932 im Wiener Musikvereinssaal mit den Wiener Symphonikern unter Leitung von Robert Heger der Öffentlichkeit zu präsentieren. Maurice Ravel: Klavierkonzert für die linke Hand 17 Maurice Ravel in seinen letzten Lebensjahren (um 1935) Maurice Ravel: Klavierkonzert für die linke Hand 18 ENDE UND ANFANG Aus und vorbei. Im Spätsommer 1914 schien der Wiener Pianist Paul Wittgenstein, ein Schüler des berühmten Theodor Leschetitzky, am Ende seiner Laufbahn angekommen zu sein. Gleich zu Beginn des Krieges war der 27-Jährige mit einem D ragonerregiment der österreichischen ­ Streitkräfte ins Feld gezogen, aber nach wenigen Tagen nur erlitt er eine schwere Schussverletzung über dem rechten Ell­ bogen: Als er im Lazarett wieder zu Bewusstsein kam, musste er entsetzt feststellen, dass sein Arm amputiert worden war. ­Wittgenstein stand vor dem Nichts – doch vorschnell aufgeben wollte er keineswegs. Warum nicht die Karriere fortsetzen, fragte er sich deshalb, warum es nicht als einarmiger Pianist versuchen ? Als er nach Wien zurückkehrte, begann er, systematisch die verbliebene linke Hand zu trainieren. Den Mangel an geeignetem Repertoire für das linkshändige Spiel kompensierte er dadurch, dass er kurzerhand allerlei bekannte Werke arrangierte, von Bach bis Johann Strauß, von Mozart bis Wagner. UNGESPIELTE KONZERTE Freilich beließ Wittgenstein es dabei nicht. Da er nicht nur der ältere Bruder des P ­ hi­losophen Ludwig Wittgenstein war, ­sondern auch ein Sohn des legendären Stahlmagnaten Karl Wittgenstein, des »österreichischen Krupp«, verfügte er über ein Millionenvermögen, das es ihm ermöglichte, bei den berühmtesten Komponisten seiner Zeit neue Partituren für die linke Hand allein in Auftrag zu geben und sie fürstlich zu entlohnen. Franz Schmidt war der erste, der dem Lockruf des Goldes folgte, dann kamen Erich Wolfgang Korngold und Richard Strauss an die Reihe. Ein dankbarer Auf- traggeber war Paul Wittgenstein allerdings nicht – sein extrem konservativer Musikgeschmack, der ganz der Romantik verhaftet blieb, kollidierte allzu oft mit der Ästhetik der neuen Zeit. Sergej Prokofjew etwa, der für ihn sein 4. Klavierkonzert schrieb, bekam von Wittgenstein zu hören: »Ich verstehe darin keine Note und werde es niemals spielen !« Noch schlechter erging es Paul Hindemith, der Wittgenstein eine »Klaviermusik mit Orchester« zudachte: Nicht nur, dass der Widmungsträger das Werk nie zu Gehör brachte, nein, er konfiszierte auch das Notenmaterial und sorgte dafür, dass kein anderer Pianist das Stück spielen konnte. Weshalb die »Klaviermusik« erst 2004 ihre um 80 Jahre verspätete Uraufführung erlebte. GESPIEGELTE KONZERTE Was also hatte Maurice Ravel zu erwarten, als sich Paul Wittgenstein 1929 mit der Bitte an ihn wandte, ein Klavierkonzert für die linke Hand zu komponieren ? Eigentlich erreichte ihn die Anfrage zur Unzeit, denn Ravel hatte gerade damit begonnen, sein Klavierkonzert in G-Dur zu schreiben. Doch nun nutzte er die unverhoffte Offerte zu einem kühl kalkulierten Experiment und arbeitete fortan parallel an zwei Konzerten, dem beidhändigen und dem linkshändigen, die als »Zwillingspaar« das Licht der Welt erblickten. Dabei setzte Ravel ganz bewusst auf den spiegelbildlichen Kontrast, sowohl in der Technik des Klaviersatzes als auch im Ausdruck und in der formalen ­A nlage. Während das G-Dur-Konzert die klassischen drei Sätze mit der Tempo­ abfolge schnell – langsam – schnell umfasst, besteht das D-Dur Konzert für die linke Hand nur aus einem einzigen durchlaufenden Satz von knapp 20 Minuten Spieldauer, dessen drei Teile indes die Maurice Ravel: Klavierkonzert für die linke Hand 19 ­herkömmliche Tempodisposition genau ­um­­drehen: Zwei langsame Abschnitte rahmen einen schnellen Mittelteil. Auch der Charakter der beiden Kompositionen könnte verschiedener nicht sein: Optimistisch, quirlig und licht wirkt das G-Dur-­Konzert, ernst, dunkel und abgründig dagegen das Schwesterwerk in D-Dur, das schon grummelnd in den K ­ ontrabässen und dem Kontrafagott anhebt, um später auch mit aggressiver Marschrhythmik aufzuwarten. sogar zwei Systeme benötigt, um den Noten­ text der einen linken Hand abzubilden ! »Für ein Werk dieser Art ist es wesentlich, den Eindruck eines Klanggewebes hervorzurufen, das keinesfalls dünner erscheint als das eines beidhändigen Klavierparts«, erklärte Ravel. Und diese Vorgabe hat er mit seinem Konzert für die linke Hand ­mustergültig eingelöst. KLANGILLUSION DER ZWEIHÄNDIGKEIT Paul Wittgenstein jedoch war nicht wirklich zufrieden mit dem Ergebnis und sah sich zu einer »Bearbeitung« bemüßigt. Am 27. November 1931 lud er Ravel zu sich nach Wien ein, um ihm das Werk in privatem ­Rahmen vorzutragen. Während seines Spiels verfinsterte sich Ravels Miene zusehends, wie die befreundete Pianistin Marguerite Long berichtete. »Das hat mit meinem Konzert nichts mehr zu tun !«, soll er Wittgenstein danach vorgeworfen haben. Der wiederum rechtfertigte sich mit den Worten: »Ich bin ein alter Pianist, und bei Ihnen klingt es nicht.« – »Ich bin ein alter Orchestrator, und es klingt sehr wohl«, entgegnete Ravel erbost. Die Streitigkeiten setzten sich noch in einem Briefwechsel fort. Wittgenstein behauptete: »Inter­ p reten dürfen keine Sklaven sein !« – und erhielt von Ravel postwendend zur Antwort: »Interpreten sind Sklaven !« Dass der ­Kom­ponist der Uraufführung vom 5. Januar 1932 lieber fernblieb, mag unter ­diesen Vorzeichen nicht verwundern; viel erstaunlicher dagegen ist, dass Wittgenstein das Konzert am 17. Januar 1933 in Paris unter Ravels Stabführung interpretierte. Er soll, so heißt es, Maurice Ravel, der ein Faible für Nippes aller Art hatte, zuvor durch einen Aschenbecher in Form des Wiener Stephansdoms besänftigt haben… Zwei Eigenarten des Konzerts für die linke Hand dürften es gewesen sein, die Paul Wittgenstein nachhaltig irritierten. Zum einen sorgt Ravel vor allem im Allegro-­ Mittelteil für zahlreiche jazzige Momente: gewiss ein Reflex seiner viermonatigen USA-Tournee von 1928, in deren Verlauf er auch George Gershwin kennenlernte. Nicht nur der improvisatorische Gestus zeugt von diesem Einfluss; auch die Synkopen, die Blue Notes, der Ragtime-Rhythmus und die gleichzeitige Verwendung verschiedener Tonarten verraten das Vorbild. Zum anderen aber verzichtet Ravel auf den traditionellen »Wettstreit« des Soloinstruments mit dem Orchester, von dem die Konzertgattung doch über Jahrhunderte lebte – das lateinische Verb »concertare« bedeutet schließlich so viel wie »wetteifern«. Stattdessen weist er dem einhändigen Klavierpart eine schon paradox anmutende Präsenz zu, mit sogar zwei Kadenzen, einer eröffnenden gleich beim ersten Einsatz und einer großangelegten zum Ende hin. Perfekt gelingt es Ravel, die Illusion des zweihändigen Spiels zu evozieren, etwa wenn er im oberen Register eine Melodie intoniert, die gleichzeitig in der Tiefe ostinat begleitet wird. Kein Wunder, dass er streckenweise »INTERPRETEN SIND SKLAVEN !« Maurice Ravel: Klavierkonzert für die linke Hand 2 20 »Sinfonia eroica« THOMAS LEIBNITZ LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827) Symphonie Nr. 3 Es-Dur op. 55 »Eroica« 1. Allegro con brio 2. Marcia funebre: Adagio assai 3. Scherzo: Allegro vivace 4. Finale: Allegro molto LEBENSDATEN DES KOMPONISTEN Geburtsdatum unbekannt: geboren am 15. oder 16. Dezember 1770 in Bonn, dort Eintragung ins Taufregister am 17. Dezember 1770; gestorben am 26. März 1827 in Wien. ENTSTEHUNG Erste Anregungen zu einer Symphonie auf Napoléon Bonaparte empfi ng Beethoven möglicherweise schon 1798 von Général Bernadotte, dem französischen Gesandten in Wien; einzelne Skizzen gehen zwar auf die Jahre 1801/02 zurück, aber der größte Teil der Partitur entstand von Juni bis Oktober 1803 in Baden und Oberdöbling bei Wien; Anfang 1804 beendete Beethoven in Wien die Partiturerstschrift, die angeblich den später wieder zurückgenommenen Titel »Sinfonia grande, intitolata Bonaparte« trug. WIDMUNG Als Beethoven das wohl ursprünglich Napoléon Bonaparte zugedachte Werk nach Paris senden wollte, traf ihn die Nachricht, dass Napoléon am 18. Mai 1804 sich selbst Ludwig van Beethoven: 3. Symphonie 3 21 zum Kaiser gekrönt hatte – worauf Beethoven nach nicht authentischen AugenzeugenBerichten die angeblich bereits feststehende Widmung aus der Partitur tilgte; für die Drucklegung im März 1806 im Wiener Verlag »Bureau des Arts et d’Industrie« (= Kunst- und Industrie-Comptoir) wählte er jedenfalls den neuen Titel »Sinfonia eroica, composta per festeggiare il sovvenire d’un grand’ uomo« (= Heroische Symphonie, komponiert um das Andenken eines großen Mannes zu feiern); konkreter Widmungsträger wurde nun Fürst Franz Joseph Maximilian von Lobkowitz (1772–1816), einer der reichsten und großzügigsten Förderer Beethovens: »A sua altezza serenissima il principe di Lobkowitz«. URAUFFÜHRUNG Erste öffentliche Aufführung: Am 7. April 1805 in Wien im Rahmen einer »Musikalischen Akademie« des Geigers Franz Clement, nachmaliger Widmungsträger von Beethovens Violinkonzert, im »Theater an der Wien« (Orchester des »Theaters an der Wien« unter Leitung von Ludwig van Beethoven). Interne Voraufführungen: Am 20. Januar 1804 in Wien in einem »SonntagVormittags-Konzert« der Bankiers Würth und Fellner sowie am 9. Juni 1804 in Wien in einem sog. »Subskriptionskonzert« des Fürsten Lobkowitz in dessen Palais (jeweils unter Leitung von Ludwig van Beethoven). »IL SOVVENIRE D’UN GRAND’ UOMO« Für sehr viele Musikfreunde ist sie »die« Beethoven-Symphonie schlechthin, und auch jene, die ihr diesen absoluten Sonderstatus nicht zubilligen, sehen sie als ein Schlüsselwerk, sowohl im Schaffen Beethovens als auch in der Gesamtgeschichte der Symphonie: die »Eroica«. Wem sie heute allerdings als der Inbegriff des Klassischen gilt, der wird erstaunt feststellen, dass die Zeitgenossen des Komponisten keineswegs diese Auffassung vertraten, sondern eher ratlos vor einem Werk standen, das rücksichtslos alle bisher gültigen Normen sprengte. Und zwar nicht nur die rein formalen Gattungstraditionen, sondern auch die Dimension des musikalischen Sprachcharakters: Hier erklingt nicht mehr bloß Musik im Rahmen ihrer Eigengesetzlichkeit, sondern hier spricht ein Mensch auf radikal persönliche und suggestive Weise. Dem »Andenken eines großen Mannes« ist die 3. Symphonie gewidmet, und wenn jemand über die »Eroica« auch so gut wie nichts weiß, dann doch dies: Ursprünglich sei sie Napoléon zugedacht gewesen, doch hätte Beethoven bei der Nachricht von Napoléons Kaiserkrönung wutentbrannt »das Titelblatt zerrissen«. Dies geht auf eine Schilderung des Beethoven-Schülers Ferdinand Ries zurück, der die Szene – allerdings erst 34 Jahre später – in folgender Weise darstellte: »Ich war der erste, der ihm die Nachricht brachte, Bonaparte hätte sich zum Kaiser erklärt, worauf er in Wuth gerieth und ausrief: ›Ist der auch nichts anders wie ein gewöhnlicher Mensch ! Nun wird er auch alle Menschenrechte mit Füßen treten, nur seinem Ehrgeize fröhnen; er wird sich nun höher wie alle Andern stellen, ein Tyrann werden !‹ Beethoven ging Ludwig van Beethoven: 3. Symphonie 5 22 an den Tisch, faßte das Titelblatt oben an, riß es ganz durch und warf es auf die Erde. Die erste Seite wurde neu geschrieben, und nun erst erhielt die Symphonie den Titel ›Sinfonia eroica‹.« Dieses Autograph ist nicht erhalten; dem Titelblatt von Beethovens Arbeitskopie – sie befindet sich im Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien – ist nur zu entnehmen, dass Beethoven darauf einen Eintrag ausradierte, dies allerdings so heftig, dass an der Stelle ein Loch im Papier entstand. Es wird wohl der Name »Bonaparte« gewesen sein. PROTOTYP DES »HELDISCHEN« IN DER MUSIK Da nun Napoléon als ideeller Widmungsträger ausfiel und nur noch ein anonymer, nicht näher charakterisierter »grand’ uomo« übrig blieb, blühten die Spekulationen, wer hier gemeint sein könnte. Der große, heldische Mensch an sich als Idealtypus, oder doch ein Zeitgenosse, den Beethoven bloß nicht nennen wollte ? Oder gar – und dies schien vielen plausibel – Beethoven selbst, der 1802, bereits in der Kompositionsphase der »Eroica«, in seinem »Heiligenstädter Testament« eine erschütternde Offenbarung seiner persönlichen Auseinandersetzung mit seiner Ertaubung gegeben hatte ? In jedem Fall lag das »Heldische« geradezu in der Luft, man befand sich in einem Zeitalter von Revolution, Krieg und Umsturz, und auch Beethovens persönlicher Habitus war mehr auf Konfrontation denn auf harmonische Einordnung in die gesellschaftlichen Verhältnisse angelegt. Das »Heldische« der »Eroica« gewann im Verlauf des 19. Jahrhunderts immer mehr an Eigenleben, und wurde von der deutschen Nationalbewegung okkupiert, die im »Freiheitskampf« gegen Napoléon ihren Anfang genommen hatte. Solche Indienstnahme des Werkes für nationales Pathos erlebte ihren negativen Höhepunkt, als 1892 Hans von Bülow das zweite Finalthema mit einem Huldigungstext an Otto von Bismarck versah: »Des Volkes Hort, Heil Dir, o Held. Es schuf Dein Wort die neue deutsche Welt !« 1927 stellte der nationalsozialistische »Chefideologe« Alfred Rosenberg pathetisch fest: »Wir leben heute in der ›Eroica‹ des deutschen Volkes.« Im Vergleich mit solchen Aussagen mutet die Meinung des ebenfalls höchst »national« denkenden Richard Wagner über den Charakter der »Eroica« geradezu zurückhaltendobjektiv an: »Denn – nochmals – die absolute Musik kann nur Gefühle, Leidenschaften und Stimmungen in ihren Gegensätzen und Steigerungen, nicht aber Verhältnisse irgend welcher socialen oder politischen Natur ausdrücken. Beethoven hat hiefür einen herrlichen Instinct gehabt…« 1. SATZ: ALLEGRO CON BRIO In ihren Dimensionen sprengt die »Eroica« die Maße des Alt-Hergebrachten; sie steht am Beginn einer Entwicklung, die die Symphonie zur Königsdisziplin der Komponisten machte, zum Forum höchst persönlicher Auseinandersetzung, wobei der Bezugspunkt Beethoven auch in der Folgezeit immer maßgeblich blieb. Zwei wuchtige Orchesterschläge in der Grundtonart Es-Dur eröffnen das Werk: Der Charakter des Lapidaren, Kämpferischen ist damit bereits in den ersten Takten gegeben. Unmittelbar daran schließt sich das Hauptthema an, das im Es-Dur-Dreiklang auf- und absteigt, aber nicht zu einem eindeutigen Abschluss gelangt, sondern durch den überraschenden Abstieg in das Cis eine vorwärtsdrängende Entwicklung einleitet. Bereitete Beethoven bereits mit dieser Themenbe- Ludwig van Beethoven: 3. Symphonie 22 23 Erstausgabe von Beethovens »Eroica« (1806) Ludwig van Beethoven: 3. Symphonie 6 24 handlung seinen Zeitgenossen Schwierigkeiten, so machte er es ihnen – was die nachvollziehbare formale Disposition des Satzes betrifft – auch im Folgenden nicht leichter, denn die Funktion des Seitenthemas, des dialektischen Gegenpols zum Hauptthema, wird hier von einer ganzen Themengruppe übernommen, die in den unterschiedlichsten Färbungen erscheint. Zunächst tritt ein einfaches, absteigendes Dreitonmotiv (g-f-e) hervor, durchwandert die Instrumente und wird von einem zweiten thematischen Komplex abgelöst, einem akkordisch pulsierenden Gesang in B-Dur, der dem energetischen Kopfmotiv eine episodische Ruhephase entgegensetzt. In der Durchführung werden diese thematischen Elemente in kühnen rhythmischen Umakzentuierungen gegeneinander gestellt; ohne Zweifel findet hier der »Kampf« statt, den der Held der Symphonie zu bestehen hat. Das Geschehen wird dramatischer und strebt einem eindrucksvollen Höhepunkt entgegen: Im Fortissimo des Orchesters erklingt ein F-Dur-Akkord, dem das scharf dissonante E beigefügt wird. Diesem Aufschrei, dessen emotioneller Wirkung man sich kaum entziehen kann, folgt unmittelbar ein neues, hier erstmals auftretendes Gesangsthema in den Oboen. Es ist, als ob auf den Verzweiflungsschrei eine Friedens- und Trostbotschaft folgte – und gleichzeitig entzieht sich Beethoven damit allen Traditionen der Sonatenform, indem er in der Durchführung ein neues Thema exponiert. Von geradezu provokanter Eigenwilligkeit ist auch der Eintritt der Reprise, die Wiederkehr der Eingangsthematik. Vor dem eigentlichen Auftritt des Hauptthemas erfolgt ein Reprisenauftakt, in dem Es-Dur und B-Dur, also Tonika und Dominante des Werkes gleichzeitig erklingen, während das Horn – bereits in der Haupttonart – das Thema vorwegnimmt: eine Kühnheit, die in der Folgezeit auch schlicht als »falsche Stelle« bezeichnet wurde. 2. SATZ: MARCIA FUNEBRE – ADAGIO ASSAI Eine andere Welt des »Heldischen« erschließt der zweite Satz; er ist als Trauermarsch angelegt und folgt damit unmittelbar der thematischen Vorgabe der Symphonie, der »Erinnerung an einen großen Mann«. Gleich einem dumpfen Trommelwirbel bilden die Triolenvorschläge der tiefen Streicher den Unterbau, auf dem sich die Trauermarsch-Melodik der Violinen erhebt. Ein Symphoniesatz als Trauermarsch: Damit leitet Beethoven eine große Tradition ein, die über Wagners Trauermusik in der »Götterdämmerung« und Bruckners Adagio der 7. Symphonie zu Mahlers symphonischen Trauermusiken führt. Der Satz entfaltet sich in klar nachvollziehbarer Dreiteiligkeit, wobei zwei Moll-Teilen in der Mitte ein visionärer Dur-Teil gegenübersteht. C-Moll als Tonart der Trauer und Heldenklage, C-Dur als Tonart der Verklärung und Erhöhung – diese Antithetik wurde später von Wagner und Bruckner mit unverkennbarem Bezug auf die »Eroica« übernommen. Nach fugierten Abschnitten in der Reprise des Rahmenteils bringt die Coda, der Schlussteil des Satzes, abermals Neues und Zukunftsweisendes: Das Hauptthema löst sich vor dem Hörer gleichsam in seine Bestandteile auf, es zerrinnt im Nichts. Eindrucksvoller kann »Tod« in der Musik nicht dargestellt werden. 3. SATZ: SCHERZO – ALLEGRO VIVACE Der dritte Satz darf als erstes der für Beethovens Symphonien charakteristi- Ludwig van Beethoven: 3. Symphonie 24 25 Isidor Neugass: Ludwig van Beethoven (1806) Ludwig van Beethoven: 3. Symphonie 7 26 schen großen Scherzi gelten. Zwar wurde bereits in den ersten beiden Symphonien die Tradition des alten, seine Abkunft vom Tanz nicht verleugnenden »Menuetts« verlassen, aber noch nicht so deutlich wie hier. Drängende Motorik, geheimnisvolle, geradezu unheimliche Klangfärbung, jähe Stimmungswechsel: Dies sind die Ingredienzien des für Beethoven typischen Scherzos der Folgezeit. Aus einem Streicherstaccato wächst fast unmerklich das Hauptthema heraus, das kurz darauf in ungebärdiger Wildheit vom vollen Orchester wiederholt wird. Diesem spukhaften Wechsel von Laut und Leise, größtenteils über den pulsierenden Achteln der Einleitung, wird im Trio eine andere Welt gegenüber gestellt, eine Welt der beschaulichen Naturverbundenheit, symbolisiert durch drei Hörner, die diesen Abschnitt fast allein bestreiten, nur kurz unterbrochen von zurückhaltenden Einwürfen des Orchesters. 4. SATZ: FINALE – ALLEGRO MOLTO Ungewöhnlich in Form und Struktur ist auch der vierte und letzte Satz des Werkes, ein groß angelegter Variationensatz über zwei Themen, die gelegentlich kombiniert auftreten und durch fugierte Abschnitte erweitert werden. Nach kurzer, ungestümer Einleitung wird ein lapidares Thema im Pizzicato der Streicher vorgestellt, ein Thema, das im Folgenden seine Eignung als Bassthema kontrapunktischer Gebilde erweist. Als Oberstimmenthema erscheint bald darauf eine Melodie, der man bei Beethoven auch an anderer Stelle begegnet: Es spielt im Ballett »Die Geschöpfe des Prometheus« eine prominente Rolle. In fünf großen Variationskomplexen wird nun diese Doppelthematik durchge- führt, verändert, neu beleuchtet. Einen Ruhepunkt bildet die fünfte Variation, in der sich das Tempo zum »Poco andante« verlangsamt und die fröhlich schwingende Melodik des »Prometheus«-Themas zum feierlichen Choral wird. Umso energetischer wirkt der Presto-Abschluss des Satzes, ein Ende in Jubel und Orchesterglanz. ERSTE AUFFÜHRUNGEN Mit der Widmung der 3. Symphonie an Franz Joseph Maximilian Fürst von Lobkowitz durch Beethoven war auch die Übertragung des Rechtes zur privaten Nutzung verbunden – ein Recht, das dem Komponisten durch Honorar abgegolten wurde. Ferdinand Ries berichtet in seinen Erinnerungen von 1838, dass »der Fürst Lobkowitz diese Composition von Beethoven zum Gebrauche auf einige Jahre« erworben habe, »wo sie dann in dessen Palais mehrmals gegeben wurde. Hier geschah es, dass Beethoven, der selbst dirigierte, einmal im zweiten Theile des ersten Allegros, wo es so lange durch halbirte Noten gegen den Tact geht, das ganze Orchester so herauswarf, dass wieder von vorn angefangen werden mußte.« Wann nun wirklich die erste Aufführung der »Eroica« im Palais Lobkowitz (dem heutigen Österreichischen Theatermuseum) stattfand, kann nicht mit Bestimmtheit gesagt werden; es muss um den 9. Juni 1804 gewesen sein, wobei dieses Datum aufgrund zeitgenössischer Rechnungen für Kerzenlieferungen anlässlich einer »neuen Symphonie« von Beethoven nachweisbar ist. Ludwig van Beethoven: 3. Symphonie 22 27 Valery Gergiev DIRIGENT wichtigsten Pflegestätten der russischen Opernkultur aufgestiegen ist. In Moskau geboren, studierte Valery Gergiev zunächst Dirigieren bei Ilya Musin am Leningrader Konservatorium. Bereits als Student war er Preisträger des Herbert-von-Karajan Dirigierwettbewerbs in Berlin. 1978 wurde Valery Gergiev 24-jährig Assistent von Yuri Temirkanov am Mariinsky Opernhaus, wo er mit Prokofjews Tolstoi-Vertonung »Krieg und Frieden« debütierte. Seit mehr als zwei Jahrzehnten leitet er nun das legendäre Mariinsky Theater in St. Petersburg, das in dieser Zeit zu einer der Mit den Münchner Philharmonikern verbindet Valery Gergiev seit der Saison 2011/12 eine intensivere Zusammenarbeit. So hat er in München mit den Philharmonikern und dem Mariinsky Orchester alle Symphonien von Dmitrij Schostakowitsch und einen Zyklus von Werken Igor Strawinskys aufgeführt. Seit der Spielzeit 2015/16 ist Valery Gergiev Chefdirigent der Münchner Philharmoniker. Als »Maestro der Stadt« wendet er sich seitdem mit Abo- und Jugendkonzerten, Öffentlichen Generalproben, »Klassik am Odeonsplatz« und dem Festival MPHIL 360° sowohl an die Münchner Konzertbesucher als auch mit regelmäßigen Livestream- und Fernsehübertragungen aus der Philharmonie im Gasteig an das internationale Publikum. Seit September 2016 liegen die ersten CDAufnahmen des orchestereigenen Labels MPHIL vor, die seine Arbeit mit den Münchner Philharmonikern dokumentieren. Weitere Aufnahmen, bei denen besonders die Symphonien von Anton Bruckner einen Schwerpunkt bilden, sind in Vorbereitung. Reisen führten die Münchner Philharmoniker mit Valery Gergiev bereits in zahlreiche europäische Städte sowie nach Japan, China, Korea und Taiwan. Künstlerbiographie Künstlerbiografien 28 Pierre-Laurent Aimard KLAVIER zahlreicher Residenzen hat er sich als Pianist hervorgetan, etwa bei Projekten für die Carnegie Hall und das Lincoln Center in New York, das Wiener Konzerthaus, die Berliner Philharmonie, das Lucerne Festival, das Salzburger »Mozarteum«, die Cité de la Musique in Paris und das Southbank Centre in London. Aimard ist außerdem Künstlerischer Leiter des Aldeburgh Festivals. Der französische Pianist wurde 1957 in Lyon geboren und studierte am Pariser Conservatoire bei Yvonne Loriod und in London bei Maria Curcio. Zu seinen frühen Erfolgen gehörten im Alter von 16 Jahren der erste Preis beim Olivier-Messiaen-­ Wettbewerb (1973) und die Ernennung zum ersten Klaviersolisten des Ensemble Intercontemporain (1976). Pierre-Laurent Aimard tritt weltweit unter Dirigenten wie Esa-Pekka Salonen, Peter Eötvös, Simon Rattle und Riccardo Chailly auf. Im Rahmen Pierre-Laurent Aimard hat eng mit bedeutenden zeitgenössischen Komponisten zusammengearbeitet, darunter Olivier Messiaen und György Ligeti, deren gesamtes Klavierwerk er eingespielt hat. Durch seine Professur an der Musikhochschule Köln und seine weltweite Vortragstätigkeit verbreitet er sein umfangreiches Wissen über Musik in einer inspirierenden und sehr persönlichen Art und Weise. 2005 erhielt Pierre-­ Laurent Aimard u. a. den »Instrumentalist Award« der Royal Philharmonic Society London, 2007 wurde er von der Zeitschrift »Musical America« zum »Instrumentalist of the Year« ernannt, 2008/09 war er Dozent am College de France in Paris, und vor wenigen Wochen wurde er zum diesjährigen Preisträger der renommierten Ernst-von-­ Siemens-Musikstiftung ernannt. Künstlerbiografien 29 21 Französische Musik in den ersten Jahrzehnten der Orchestergeschichte GABRIELE E. MEYER Anders als die Musik russischer und weiterer slawischer Komponisten stand das französische Musikschaffen seltener auf den Programmen der Münchner Philharmoniker. Einzig Hector Berlioz, meist mit seiner »Symphonie fantastique«, sowie Camille Saint-Saëns und César Franck wurden vergleichsweise oft aufgeführt. Doch auch Werke von Georges Bizet, Charles Bordes, Emmanuel Chabrier, Gustave Charpentier, Ernest Chausson, Claude Debussy, Léo Delibes, Paul Dukas, Vincent d’Indy, Désiré-Émile Inghelbrecht, Édouard Lalo, Aimé Maillart, Jules Massenet, Jules Mouquet, Jacques Offenbach, Maurice Ravel, Ambroise Thomas, Édouard Trémisot und Charles M. Widor wurden gespielt, programmatisch hin und wieder noch erweitert und ergänzt um Werke der eng mit der französischen Musiktradition verbundenen Schweizer Komponisten Gustave Doret, Arthur Honegger, Émile Jaques-Dalcroze und Pierre Maurice sowie der Belgier Paul Gilson und Désiré Pâque. Einige Namen sind heute nahezu unbekannt. Andere, allen voran Berlioz, Debussy und Ravel, gehören schon längst zum Standardrepertoire eines jeden Orchesters. – Immerhin wurden in den ersten Jahrzehnten seit der Orchestergründung 1893 auch gerne französische Abende durchgeführt. So erklangen, beispielsweise, am 21. November 1904 unter Felix Weingartners Leitung Stücke von d’Indy, Jaques-Dalcroze und Berlioz, dem nur wenige Tage später mit der »HaroldSymphonie« und der »Phantastischen« ein umjubelter Berlioz-Abend unter dem Dirigenten Peter Raabe folgte. Für die Spielzeit 1928/29 stellte der philharmonische Dirigent Friedrich Munter unter dem Motto »fremdländische Abende« ebenfalls einen »Französischen Komponisten- Abend« zusammen. Das Konzert wurde mit den Worten angekündigt, dass es aufgrund des großen Umfangs der Musik leider nicht möglich sei, auch die altfranzösischen Meister wie Lully, Rameau und Grétry zu berücksichtigen. Munter begann mit Berlioz, dem »französischen Beethoven« und seiner Ouvertüre zu »Le Corsaire«. Am Ende stand ein Beispiel der »allermodernsten französischen Musik«, das 1920 entstandene Orchesterstück »El Greco« von Inghelbrecht, einem Schüler und Freund Debussys. Französische Musik bei den Münchner Philharmonikern 22 30 Dessen Musik wiederum war bei den Philharmonikern zum wahrscheinlich ersten Mal am 5. Dezember 1903 zu hören: »Herr José Lassalle eröffnete den letzten der drei Modernen Abende, die er mit dem verstärkten Kaim-Orchester veranstaltet hat, mit einem Stück des gelegentlich seiner Komposition von Maeterlincks »Pelléas et Mélisande« auch in Deutschland vielgenannten Claude Debussy. Die Wiedergabe des Vorspiels zum ›Nachmittag eines Faun‹, dem eine Dichtung von Stéphane Mallarmé, dem bekannten Décadent, zu Grunde liegt, ließ […] manches zu wünschen übrig.« Zu Beginn seines Konzertberichts versuchte der möglicherweise durch die anscheinend unzulängliche Wiedergabe irritierte Rezensent der »Münchner Neuesten Nachrichten« dem Stück noch insofern gerecht zu werden, indem er sich auf Debussys kompositorische Idee einließ. Doch am Ende seiner Überlegungen bekannte er in einer aberwitzigen Volte, dass das Stück zwar rein musikalisch betrachtet, barer Unsinn sei, aber »trotz alledem etwas hat, was durchaus neu und von einzigartig unbeschreiblichem Reiz ist«. Weitere Begegnungen mit dem Werk des großen Klangmagiers folgten, teilweise als Münchner Erstaufführungen. Aufgeführt wurden die »Petite Suite«, in der Orchesterfassung von Henri Büsser, sodann, am 25. Oktober 1912, »Rondes de Printemps«, die Nummer 3 aus den »Images«. Ferner erklangen, 1913, »Danse sacrée et Danse profane« für chromatische Harfe und Streichorchester, ausgeführt von dem berühmten italienischen Harfenvirtuosen Luigi Magistretti, sowie, noch im Herbst, eine Bearbeitung derselben »Danses« für Klavier und Streicher. Viele Jahre später lernten die Münchner Konzertbesucher in Oswald Kabasta einen Dirigenten kennen, der nach zeitgenössischen Berichten zu urteilen, ein vorzüglicher Sachwalter der Debussy'schen Klangwelt gewesen sein muss. Die Wiedergaben von »La Mer« und »Ibéria« machten offenkundig, wie sehr sich die Einstellung zu der nur auf den ersten Blick substanzlosen, lediglich auf atmosphärische Farbmischungen ausgerichteten Musik geändert hatte. Oscar von Pander von den »Münchner Neuesten Nachrichten« sah in »Ibéria« »die geistreichste Orchestermusik, die man sich denken kann. […] Die Ausführung unter Kabastas glänzender Leitung zeigte wiederum die treffliche Arbeit unserer Philharmoniker«, die den ganz ungewöhnlichen Anforderungen des Stücks hinsichtlich Schönheit, Genauigkeit und Durchsichtigkeit beispielhaft gewachsen waren. »Der Beifall war stürmisch und wurde vom Dirigenten mit Recht auch auf das prächtige Orchester bezogen« (MNN, 8. Feb. 1939). Maurice Ravels 1928 in Paris uraufgeführter »Boléro« erlebte seine Münchner Premiere in Zusammenarbeit mit dem einige Jahre zuvor gegründeten Forum für Neue Musik, der »Vereinigung für zeitgenössische Musik«. Auf dem von Adolf Mennerich geleiteten Programm vom 13. März 1931 standen außerdem Paul Hindemiths 3. Violinkonzert und Wolfgang von Bartels 1. Symphonie. Während Hindemiths Konzert als Zumutung und Verirrung abgetan wurde, bezeichnete H. Ruoff (MNN) die Ravel'sche Komposition als »eine Marotte des großen Könners, aber eine geistreiche und witzige«. Nach dem abrupten Stillstand des scheinbar unaufhaltsam kreisenden Stücks schallten dem Dirigenten und den Französische Musik bei den Münchner Philharmonikern 23 31 Ravels »Boléro« steht 1931 zum ersten Mal auf dem Programm der Münchner Philharmoniker auch hier glänzend disponierten Musikern laute Bravorufe entgegen. Noch zwei weitere Werke Ravels profitierten von der inzwischen erlangten Subtilität im Umgang mit der französischen Klangwelt. Mit der Münchner Erstaufführung der »Rapsodie espagnole« am 28. November 1938 erinnerten die Musiker, wiederum unter Kabastas Leitung, an den im Herbst 1937 gestorbenen Komponisten, »der nach dem Tode Debussys als der repräsentativste der zeitgenössischen Komponisten Frankreichs gelten durfte«. Etwa zwei Monate später stellte Adolf Mennerich in einem deutsch-französischen Abend noch Ravels »Ma Mère l’Oye« vor. Die Schönheiten auch dieser Partitur gerieten nach damaligen Berichten zu einem »höchst fesselnden Erlebnis«. – Dann, mit dem Einmarsch Hitlerdeutschlands in Frankreich im Mai 1940, wurde es rasch still um die französische Musik. Französische Musik bei den Münchner Philharmonikern 32 Münchner Klangbilder DIE KONZERTPLAKATE DER SPIELZEIT 2016/17 TITELGESTALTUNG ZUM HEUTIGEN KONZERTPROGRAMM »Sinfonia eroica - ursprünglich wurde diese Symphonie wohl Napoléon gewidmet. Auch München verbindet einiges mit Napoléon: ›Der Einzug des Kaisers Napoleons durch die Ehrenpforte beym Isarthor war glänzend.‹ titelte die Augsburgische Ordinari Postzeitung am 2. Januar 1806. Leider war die Zeitung fehlinformiert über den genauen Ort, dennoch inszenierte ich das visuelle Sound Logo an genau dieser Stelle in Form eines Light Paintings. Heroisch thront es umgeben von energetischen Lichtspuren vor dem Isartor, entstanden komplett aus Licht, eingefangen mit einer Langzeitbelichtung der Kamera.« (Lumenman, 2016) DER KÜNSTLER Der Münchner Lightpainting Artist Lumenman malt mit Licht. Seine Leinwand ist die Nacht, seine Farbe ist Licht. Das gezeigte Spektrum reicht von Light Writings und Light Grafitti an verschiedenen Plätzen bis hin zu selbst entwickelten Lichtskulpturen, die den Betrachter über die Machart rätseln lassen. Wichtig ist, dass alle Fotografien während einer einzigen, langen Belichtung kreiert werden. Photoshop kommt für die Gestaltung nicht zum Einsatz. Klassische Belichtungszeiten liegen zwischen fünf und zehn Minuten. Die eingesetzten Tools sind alle selbst entworfen und haben mit herkömmlichen Taschenlampen meist nicht mehr viel gemeinsame. Hinter Lumenman steckt der Fotograf Bernhard Rauscher. Lumenman 33 Freitag 21_04_2017 20 Uhr c Samstag * 22_04_2017 19 Uhr f DMITRIJ SCHOSTAKOWITSCH Symphonie Nr. 13 b-Moll op. 113 »Babij Jar« LUDWIG VAN BEETHOVEN Ouvertüre zu »Coriolan« op. 62 Chorfantasie op. 80 MICHAEL SANDERLING Dirigent MATTHIAS GOERNE Bariton HERBERT SCHUCH Klavier PHILHARMONISCHER CHOR MÜNCHEN Einstudierung: Andreas Herrmann Sonntag 30_04_2017 11 Uhr m Dienstag 02_05_2017 20 Uhr e4 Mittwoch 03_05_2017 20 Uhr a LUDWIG VAN BEETHOVEN Konzert für Violine und Orchester D-Dur op. 61 ANTONÍN DVOŘÁK Symphonie Nr. 9 e-Moll op. 95 »Aus der Neuen Welt« Sonntag 07_05_2017 17 Uhr 7. KAMMERKONZERT Münchner Künstlerhaus am Lenbachplatz »AUS ZWEI MACH SECHS – VON DUO BIS SEXTETT« SERGEJ RACHMANINOW »Trio élégiaque« für Violine, Kontrabass und Klavier g-Moll JOHANN NEPOMUK HUMMEL Quintett für Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass und Klavier es-Moll op. 87 ASTOR PIAZZOLLA Drei Tangos für Violine und Kontrabass MIKHAIL GLINKA Grand Sextuor für Streichquartett, Kontrabass und Klavier Es-Dur LUCJA MADZIAR Violine NAMIKO FUSE Violine JANO LISBOA Viola FLORIS MIJNDERS Violoncello SŁAWOMIR GRENDA Kontrabass IVANA SVARC-GRENDA Klavier MAXIM VENGEROV Dirigent und Violine Vorschau 34 Die Münchner Philharmoniker CHEFDIRIGENT VALERY GERGIEV EHRENDIRIGENT ZUBIN MEHTA 1. VIOLINEN Sreten Krstič, Konzertmeister Lorenz Nasturica-Herschcowici, Konzertmeister Julian Shevlin, Konzertmeister Odette Couch, stv. Konzertmeisterin Claudia Sutil Philip Middleman Nenad Daleore Peter Becher Regina Matthes Wolfram Lohschütz Martin Manz Céline Vaudé Yusi Chen Iason Keramidis Florentine Lenz Vladimir Tolpygo Georg Pfirsch Bernhard Metz Namiko Fuse Qi Zhou Clément Courtin Traudel Reich Asami Yamada BRATSCHEN Jano Lisboa, Solo Burkhard Sigl, stv. Solo Max Spenger Herbert Stoiber Wolfgang Stingl Gunter Pretzel Wolfgang Berg Beate Springorum Konstantin Sellheim Julio López Valentin Eichler 2. VIOLINEN VIOLONCELLI Simon Fordham, Stimmführer Alexander Möck, Stimmführer IIona Cudek, stv. Stimmführerin Matthias Löhlein, Vorspieler Katharina Reichstaller Nils Schad Clara Bergius-Bühl Esther Merz Katharina Schmitz Ana Vladanovic-Lebedinski Michael Hell, Konzertmeister Floris Mijnders, Solo Stephan Haack, stv. Solo Thomas Ruge, stv. Solo Herbert Heim Veit Wenk-Wolff Sissy Schmidhuber Elke Funk-Hoever Manuel von der Nahmer Isolde Hayer Das Orchester 35 Sven Faulian David Hausdorf Joachim Wohlgemuth KONTRABÄSSE Sławomir Grenda, Solo Fora Baltacigil, Solo Alexander Preuß, stv. Solo Holger Herrmann Stepan Kratochvil Shengni Guo Emilio Yepes Martinez Ulrich von Neumann-Cosel Ulrich Haider, stv. Solo Maria Teiwes, stv. Solo Robert Ross Alois Schlemer Hubert Pilstl Mia Aselmeyer TROMPETEN Guido Segers, Solo Bernhard Peschl, stv. Solo Franz Unterrainer Markus Rainer Florian Klingler FLÖTEN POSAUNEN Michael Martin Kofler, Solo Herman van Kogelenberg, Solo Burkhard Jäckle, stv. Solo Martin Belič Gabriele Krötz, Piccoloflöte Dany Bonvin, Solo Matthias Fischer, stv. Solo Quirin Willert Benjamin Appel, Bassposaune OBOEN Ricardo Carvalhoso Ulrich Becker, Solo Marie-Luise Modersohn, Solo Lisa Outred Bernhard Berwanger Kai Rapsch, Englischhorn KLARINETTEN Alexandra Gruber, Solo László Kuti, Solo Annette Maucher, stv. Solo Matthias Ambrosius Albert Osterhammer, Bassklarinette FAGOTTE TUBA PAUKEN Stefan Gagelmann, Solo Guido Rückel, Solo SCHLAGZEUG Sebastian Förschl, 1. Schlagzeuger Jörg Hannabach Michael Leopold HARFE Teresa Zimmermann, Solo Raffaele Giannotti, Solo Jürgen Popp Johannes Hofbauer Jörg Urbach, Kontrafagott ORCHESTERVORSTAND HÖRNER INTENDANT Jörg Brückner, Solo Matias Piñeira, Solo Paul Müller Stephan Haack Matthias Ambrosius Konstantin Sellheim Das Orchester 36 IMPRESSUM TEXTNACHWEISE BILDNACHWEISE Herausgeber: Direktion der Münchner Philharmoniker Paul Müller, Intendant Kellerstraße 4 81667 München Corporate Design: HEYE GmbH München Graphik: dm druckmedien gmbh München Druck: Gebr. Geiselberger GmbH Martin-Moser-Straße 23 84503 Altötting Susanne Stähr, Thomas Leibnitz und Gabriele E. Meyer schrieben ihre Texte als Originalbeiträge für die Programmhefte der Münchner Philharmoniker. Ste­ phan Kohler stellte seine Texte den Münchner Philharmonikern zum Abdruck in diesem Programmheft zur Verfügung; er verfasste darüber hinaus die lexikalischen Angaben und Kurzkommentare zu den aufgeführten Werken. Das literarische Vorwort zu Strauss’ »Don Juan« (aus Nikolaus Lenaus gleich­ namigem Versepos) zitieren wir nach dem Wortlaut des Erstdrucks der Orchesterpartitur. Künstlerbiographien (Gergiev, Aimard): Nach Agenturvorlagen. Alle Rechte bei den Autorinnen und Autoren; jeder Nachdruck ist seitens der Urheber genehmigungs- und kostenpflichtig. Abbildungen zu Richard Strauss: Strauss Archiv München (SAM); Sammlung Stephan Kohler, München. Abbildungen zu Maurice Ravel: Michael Raeburn and Alan Kendall (Hrsg.), Heritage of Music, Vol. IV: Music in the Twentieth Century, Oxford / New York 1989; Roger Nichols, Maurice Ravel im Spiegel seiner Zeit – Portraitiert von Zeitgenossen, Zürich / St. Gallen 1990; Sammlung Stephan Kohler, München. Abbildungen zu Ludwig van B e e t­h o v e n : Joseph Schmidt-Görg und Hans Schmidt (Hrsg.), Ludwig van Beethoven, Bonn 1969; H. C. Robbins Landon, Beethoven – A documentary study, New York 1970. Programmzettel 1931 (»Bo­ léro«): Privat. Künstlerphotographien: Marco Borggreve (Gergiev, Aimard). Gedruckt auf holzfreiem und FSC-Mix zertifiziertem Papier der Sorte LuxoArt Samt Impressum Abonnentenorchester der Münchner Philharmoniker Familienkonzert „Es lebte ein Kind auf den Bäumen“ für Gesang, Erzähler, Kinderchor und Orchester Musik von Konstantin Wecker Text von Jutta Richter Erzähler und Sänger: Konstantin Wecker Leitung: Heinrich Klug Karten 30/25/21/16 € incl. VVK-Gebühr bei München Ticket und allen bekannten Vorverkaufsstellen Illustration: Katrin Engelking - aus dem dazu erschienen Buch Sopran: Josephine Peter, Serafina und Konstantin Starke Akkordeon: Maria Reiter, Klavier: Jo Barnikel Kinderchor der Grundschule an der Würm, Stockdorf Chorleitung: Kirsten Döring-Lohmann 29. Mai 2017, 18 Uhr Prinzregententheater ’16 ’17 DAS ORCHESTER DER STADT