Republikanische Freiheit und Multikulturalismus

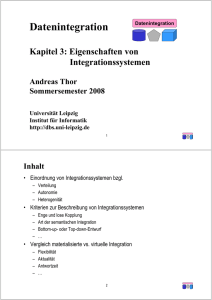

Werbung