Prävention psychischer Störungen - zentrales Element in

Werbung

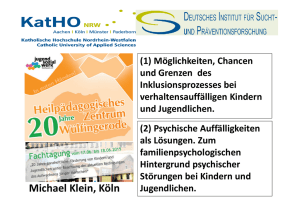

Stellungnahme Nr. 3 01.02.2013 Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) Prävention psychischer Störungen - zentrales Element in der Nationalen Präventionsstrategie Anlass der Stellungnahme Zur Diskussion steht ein aktueller Referentenentwurf des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) für ein "Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention im Gesundheitswesen", kurz Gesundheitsförderungs- und Präventionsstärkungsgesetz. Hiermit sollen den besonderen Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen sowie von älteren Menschen und von Menschen mit starken beruflichen oder familiären Belastungssituationen Rechnung getragen werden. Ebenso soll betriebliche Gesundheitsförderung verstärkt in den Fokus rücken und die Krankenkassen sich intensiver für die Gesundheitsförderung engagieren. Als Richtwert ist eine Ausgabenhöhe von jährlich sechs Euro pro Versichertem pro Jahr für primäre Prävention vorgesehen. Stärker als bisher sollen die Krankenkassen in die Pflicht genommen werden, ärztliche Präventionsempfehlungen zu berücksichtigen. Weitere Ziele des Gesetzes: Der GKVSpitzenverband soll konkrete Präventionsziele und Kriterien für die Zertifizierung von Präventionsangeboten der Krankenkassen festlegen. Eine "Ständige Präventionskonferenz", die alle Akteure des Feldes vereint, soll alle vier Jahre über die Entwicklung dieser Präventionsziele und deren Umsetzung berichten (Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der Prävention des BMG, Stand 01/2013). Grundpositionen der DGPPN 1. Psychische Gesundheit muss wichtiges Ziel einer Präventionsstrategie sein Psychische Störungen sind häufig und folgenschwer. Aktuelle Zahlen zur Verbreitung psychischer Störungen bei erwachsenen Menschen zwischen 18 und 79 Jahren in Deutschland im Rahmen des Gesundheitsmonitorings des Robert Koch-Institutes (RKI) zeigen, dass nahezu jede vierte männliche und jede dritte weibliche erwachsene Person im Erhebungsjahr zumindest zeitweilig unter voll ausgeprägten psychischen Störungen gelitten hat. Am häufigsten sind Angststörungen (16.2%) und Störungen in Zusammenhang mit einem Alkoholmissbrauch (11.2%), gefolgt von depressiven Störungen (8.2%) (Kurth B.M. 2012, Wittchen H.U. & Jakobi F. 2012). Die Konsequenzen psychischer Störungen für den Einzelnen, aber auch für die Solidargemeinschaft sind schwerwiegend. Die Gesundheitsberichte verschiedener gesetzlicher Krankenkassen in Deutschland verzeichnen einen kontinuierlichen Anstieg an Arbeitsunfähigkeitstagen aufgrund psychischer Störungen, der dem allgemeinen Trend einer Abnahme der Arbeitsunfähigkeitstage bei den meisten anderen Krankheitsgruppen entgegen gerichtet ist. Unter den Gesundheitsstörungen, die zu einer Erwerbs- und Berufsunfähigkeit führen, haben psychische Erkrankungen mittlerweile die Spitzenposition bezogen (Albus M. 2008). Basierend auf den Berechnungen der Krankheitskosten durch das Statistische Bundesamt aus dem Jahre 2008 verursachen psychische Störungen etwa 28 Mrd. Euro direkte und 26 Mrd. Euro indirekte Kosten (Produktionsausfall durch Arbeitsunfähigkeit, Invalidität und vorzeitigen Tod infolge einer Erkrankung). Damit verursachen psychische Störungen ca. 11% der jährlichen direkten Krankheitskosten und ca. 18% aller verlorenen Erwerbsjahre (Friedrichs M. 2012). Die „Global Burden of Disease Study 2010“ (GBD 2010, veröffentlicht am 13.12.12, Lancet) ist der umfassendste Ansatz seit der GBD 1990, Lebenserwartungen, individuelle Krankheitslasten und Risikofaktoren weltweit zu schätzen. Weltweit gesehen zeigt sich der Studie zufolge eine steigende Lebenserwartung. Von chronischen Krankheiten betroffene Menschen leiden länger unter krankheitsbedingten Beeinträchtigungen und Behinderungen, was zu einer größeren Krankheitslast in der Bevölkerung führt. Psychische Erkrankungen haben vor allem im mittleren Lebensalter (20-60 Jahre) häufige negative soziale und private Folgen. Speziell in Westeuropa werden bis zu 40% der individuellen Krankheitslasten (Altersgruppe 20-24 Jahre; über alle Altersgruppen hinweg liegt der Wert bei 21%), sogenannte YLDs („years lived with disability“), von psychischen Erkrankungen verursacht. Nur Skelettmuskelerkrankungen bedingen ein vergleichbares Maß an Beeinträchtigung. Konkret heißt das, dass sich unter den 25 größten Ursachen chronischer Beeinträchtigung sieben psychische oder Verhaltensstörungen befinden, Depression alleine bedingt dabei 9,1% aller YLDs. Die andere führende Ursache chronischer Beeinträchtigung, chronische Rücken- und Nackenschmerzen, geht zudem mit einer erhöhten Prävalenz psychischer Störungen einher. In unserer durch zunehmende Überalterung geforderten Gesellschaft ist der Erhalt von Gesundheit und von Leistungs- und Erwerbsfähigkeit bei Menschen, die an der Wertschöpfung teilnehmen, ganz besonders dringlich. Das betrifft insbesondere Menschen des mittleren Lebensalters. Die GBD-Studie zeigt, dass für dieses akute gesamtgesellschaftliche Ziel die Prävention und die Therapie psychischer Erkrankungen von zentraler Bedeutung sind – denn schon heute stellt diese Krankheitsgruppe die führende Ursache für vorzeitige Erwerbsunfähigkeit in Deutschland dar. Allgemeine Präventionsprogramme, die an die Allgemeinbevölkerung adressiert sind, waren in der Vergangenheit nur in Einzelfällen (z.B. Rauchen) erfolgreich. Besondere Chancen für eine Krankheitsprävention ergeben sich heute aber v. a. durch personenbezogene Interventionen bei Menschen mit erhöhtem Risiko. Die medizinische Forschung hat v. a. auch bei psychischen Störungen Risikokonstellationen aufdecken und durch Frühintervention Krankheitsprozesse vor einer Erstdiagnose stoppen können. So konnten für spezifische Risikogruppen (z. B. bei erhöhtem Psychoserisiko) evidenzbasierte wirksame und nebenwirkungsarme personenbezogene Präventionsstrategien entwickelt werden. Die Prävention psychischer Störungen muss eine zentrale Rolle in der Gesamtstrategie der Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention in Deutschland spielen. Zur Prävention arbeitsplatzassoziierter psychischer Störungen gehören Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM), die Stigmatisierung psychischer Beschwerden und der Mangel an evidenzbasierten Präventionsstrategien. Bislang nicht ausreichend geklärte Zuständigkeiten zwischen den Akteuren stellen relevante Hindernisse bei der Implementierung sowie der Inanspruchnahme von auf psychische Störungen ausgerichtete Maßnahmen des BGMs dar. 2. Prävention ist ärztliche Aufgabe Die Prävention durchzieht alle Bereiche medizinischen Handelns und ist genuin ärztliche Aufgabe. Das trifft für die primäre Prävention (Krankheitsvorbeugung, Prophylaxe), die sekundäre Prävention (Frühintervention und Frühbehandlung) und tertiäre Prävention (Rehabilitation, Verhinderung von Folgeschäden) zu. Die Begriffe Primärprävention und Gesundheitsförderung werden oft in einem Atemzug genannt. Beide Begriffe stellen unterschiedliche Blickwinkel auf dasselbe Ziel dar, nämlich Erkrankungen vorzubeugen. Prävention betont dabei die Reduktion von Risikoverhalten und Risikofaktoren in Person und Umwelt, Gesundheitsförderung hebt auf die Stärkung von Ressourcen und gesundheitsunterstützende Umwelten ab. Ärzte verfügen über eine umfassende Expertise hinsichtlich Risikofaktoren und Risikoprofilen für spezifische Erkrankungen; sie sind damit erster Ansprechpartner für Prävention. Fachärzte für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde sind Experten für die Prävention psychischer Störungen, arbeiten multiprofessionell mit anderen an der Versorgung psychisch Kranker beteiligten Professionen wie Psychologen, Sozialarbeitern, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Gestaltungstherapeuten u. a. zusammen und nehmen eine Schlüsselrolle für die Aktivitäten in diesem Bereich ein. Dieser Auftrag ist nicht neu. Die Enquête zur Lage der Psychiatrie (1975) hat die Versorgung psychisch Kranker grundlegend reformiert und verbessert und war der Grundstein unseres heutigen flächendeckenden gemeindenahen Versorgungssystems. Schon in der Enquête wurde die Primärprävention psychischer Störung eigens adressiert und diesem Aktionsfeld ein ganzes Kapitel eingeräumt (Deutscher Bundestag 1975). Die vorgeschlagene nationale Präventionsstrategie kann nun neue Rahmenbedingungen für die Umsetzung dieses Auftrages bieten. Wie steht die Bevölkerung zur Prävention psychischer Störungen und in welcher Rolle sieht sie die Ärzte? Dazu liegen nur wenige Daten vor. Eine repräsentative Erhebung in der deutschen Allgemeinbevölkerung zu Einstellungen zur Prävention depressiver Erkrankungen konnte eine große Offenheit für dieses Thema konstatieren. Ärzte werden dabei nach wie vor als Hauptquelle für Informationen zur Prävention gesehen (Schomerus G. et al. 2008). 3. Präventionsstrategien sind verfügbar Modellvorstellungen zu den Ursachen von psychischen Störungen machen prinzipiell präventive Einflussnahmemöglichkeiten deutlich. Im Rahmen von Vulnerabilitäts-StressModellen wird angenommen, dass sich die Wahrscheinlichkeit, psychisch zu erkranken, aus dem Verhältnis von angeborener Vulnerabilität und äußeren Stressoren auf der einen Seite – protektiven oder schützenden Faktoren (Kompetenzen und förderliche Umweltbedingungen) auf der anderen Seite ergibt (Becker P. 1997). Wenngleich genetische Faktoren nicht veränderbar sind, können Stressoren reduziert oder Ressourcen und Kompetenzen des Individuums gestärkt werden. Als präventiv wird dabei jede Intervention bezeichnet, die das neue Auftreten einer psychischen Störung bei Personen verhindert (Institute of Medicine, Committee on Prevention of Mental Disorders, Division of Biobehavorial Science and Mental Disorders 1994). Prävention kann dabei auf die gesamte Bevölkerung (universelle Prävention), auf bestimmte Risikogruppen (selektive Prävention) oder auf Menschen mit subsyndromaler Symptomatik (indizierte Prävention) gerichtet sein. Prävention kann zudem gezielt zur Verhaltensmodifikation (Verhaltensprävention) oder zur Veränderung von räumlichen, sozialen, kulturellen oder gesetzlichen Umweltfaktoren (Verhältnisprävention) eingesetzt werden. Gerade in der Suchtprävention spielen verhältnispräventive Ansätze, z.B. durch Gesetze, eine zentrale Rolle (z. B. Gesetz über die Erhebung einer Sondersteuer auf alkoholhaltige Süßgetränke (Alkopops) von 2004, die als Einstieg in den Alkoholkonsum bei Jugendlichen gelten). Hinsichtlich der Zielformulierungen lassen sich spezifische Ansätze zur Verhinderung psychischer Störungen von unspezifischen Ansätzen zur allgemeinen Verbesserung der biopsychosozialen Lebensbedingungen unterscheiden (z.B. Anti-Armuts-Interventionen). Es existiert eine umfassende internationale Literatur, welche die Effektivität von Präventionsprogrammen im Bereich der psychischen Gesundheit bei Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und alten Menschen zeigt (z. B. Durlak JA 1998, RiedelHeller 2006, van 't Veer-Tazelaar PJ et al. 2011, Cuijpers P et al 2005, Anderson P et al. 2011). Dabei eröffnet sich ein enormes Handlungsfeld mit den verschiedensten verhaltens- und verhältnispräventiven Ansätzen in verschiedenen Settings. Die DGPPN sieht eine klare Botschaft und einen dringenden ärztlichen Handlungsauftrag, der besonders von sehr klaren Ergebnissen selektiver und indizierter Präventionsansätze für psychische Störungen ausgeht. Beispielhaft seien hier die Prävention von depressiven Störungen und Psychosen ausgewählt. Mehr als 30 randomisierte kontrollierte Studien zeigten (selektive und indizierte Prävention), dass sich Neuerkrankungen einer Depression (Major Depression) um 20 % bis zu 50 % reduzieren lassen (Munoz R.F. et al. 2010). Effektivität wurde dabei für edukative, psychotherapeutische und lebensstilmodifizierende Interventionen nachgewiesen. Es konnte gezeigt werden, dass sich die Effektivität im Vergleich mit etablierten Maßnahmen für kardiovaskuläre Erkrankungen (z. B. Einsatz von Statinen zur Verhütung eines erneuten Herzinfarktes) sehr gut abschneidet (Munoz R.F. et al. 2010, Therapeutics Initiative, University of British Columbia 2003). Prävention ist kosteneffektiv aber nicht umsonst (Smit F. 2006). Ähnlich intensiv beforscht ist das Feld der Psychoseprävention. Verschiedene Arbeitsgruppen haben Kriterien für ein klinisch erhöhtes Psychoserisiko entwickelt, welche unterschwellige psychotische Symptome oder selbstwahrnehmbare Denk- oder Wahrnehmungsstörungen umfassen. Bei Hochrisiko-Personen wurden substanzielle Übergangsraten in eine Psychose von 18 % nach 6 Monaten und bis zu 36 % nach 3 Jahren gefunden (Fusar-Poli P et al 2012). Gegenwärtig liegen 8 abgeschlossene randomisiert-kontrollierte Studien vor, die medikamentöse und psychotherapeutische präventive Interventionen bei dieser Risikogruppe evaluiert haben (Bechdolf 2013). Es konnte gezeigt werden, dass diese ganz überwiegend mit einem günstigeren Symptomverlauf, einer besseren sozialen Anpassung und weniger Übergängen in die Psychose verbunden waren (Preti A & Cella M 2010). Die präventiven Effekte sind z. T. auch hier wesentlich stärker ausgeprägt als dies z. B. für die Prävention von Schlaganfällen durch ein Antihypertensivum bei Patienten mit arterieller Hypertonie bekannt ist (Müller H et al. 2012). Es gibt ebenfalls Hinweise auf eine Kosteneffektivität der Interventionen (Phillips LJ et al. 2009). Im Folgenden werden einige weitere dringende Handlungsfelder risikogruppenbezogene (selektive und indizierte) Prävention aufgeführt: für eine Kinder psychisch Kranker Kinder von psychisch kranken Eltern sind nicht nur besonderen Belastungen im Entwicklungsverlauf ausgesetzt, sondern haben darüber hinaus ein deutlich erhöhtes Risiko, selbst eine psychische Erkrankung zu entwickeln und bilden damit eine besondere psychiatrische Risikogruppe (Lenz A., 2010). Untersuchungen von »Erwachsenenpopulationen« weisen auf einen Anteil psychisch kranker Eltern mit Kindern bis zu 61 % hin (Jungbauer J., 2010, Lenz A., 2009). Schätzungen zufolge leben in Deutschland etwa 2 bis 3 Millionen Kinder mit mindestens einem psychisch erkrankten Elternteil. Es ist davon auszugehen, dass gut 500.000 Kinder davon bei Eltern mit schweren psychischen Störungen aufwachsen (Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe AGJ 2010). Eine Untersuchung innerhalb eines stationären kinder- und jugendpsychiatrischen Settings deutete darauf hin, dass etwa 50 % der dort behandelten Kinder und Jugendlichen bei einem psychisch kranken Elternteil leben (Bundespsychotherapeutenkammer 2007). Studien konnten zeigen, dass das Risiko für Kinder, selbst eine affektive Störung zu entwickeln, bei elterlicher depressiver Erkrankung 2- bis 6-mal erhöht ist; leiden beide Eltern an einer Depression, steigt das Risiko weiter an (Downey G. et al. 1990). Psychosoziale Belastungen am Arbeitsplatz und Risikokonstellation Burn-out Die Risikokonstellation Burn-out ist eine der häufigsten Ursachen arbeitsbedingter psychischer Gesundheitsprobleme (DGPPN Positionspapier zum Thema Burnout 2012, Riedel-Heller et al. 2013). Betroffene geben ein hohes Maß an körperlichen und psychosomatischen Beschwerden an. Folgen sind u. a. Leistungsabfall und Erschöpfung, die in einer manifesten psychischen Störung münden können. Burn-out – als ein stressassoziierter pathogenetischer Prozess verstanden – führt zu krankheitsbedingten Fehlzeiten und möglicherweise zum vorzeitigen Berufsausstieg. Als besondere Risikogruppen zählen Lehrer im Schuldienst sowie Pflegekräfte und Ärzte (Bauer J. et al. 2002, Nienhaus A. et al. 2012). Untersuchungen durch das RKI in Deutschland ergaben, dass von einer Prävalenzrate des Burn-out-Syndroms von 4,2 % auszugehen ist (Kurth B.-M. 2012). Menschen mit Migrationshintergrund Laut Migrationsbericht 2009 belief sich der Anteil der im Jahre 2009 in Deutschland lebenden Personen mit Migrationshintergrund auf 19,2 % der Gesamtbevölkerung (15,703 Millionen, Migrationsbericht des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge); hiervon betrug der Anteil der Deutschen mit Migrationshintergrund 10,4 %, der Ausländeranteil 8,8 %. Es gibt zunehmende Evidenz für einen beträchtlichen Einfluss psychosozialer Aspekte – wie beispielsweise migrationsspezifischer Stressoren – auf Manifestation und Verlauf seelischer Erkrankungen bei Migranten (Selten J.P. et al. 2007, Cantor-Graae E. et al. 2005). Hinsichtlich der Prävalenz psychischer Störungen bei Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland muss davon ausgegangen werden, dass für die Häufigkeit psychischer Störungen insbesondere unter besonderen Bedingungen (Asylverfahren, Vertreibung, Isolation, soziale Brennpunkte, Bildungsferne, Armut, Ethnic Density) und für bestimmte Störungen (akute Belastungsstörungen, posttraumatische Belastungsstörungen, Diskriminierungserfahrungen, Somatisierungsstörungen) (z. B. Igel U. et al. 2010, Gül V. et al. 2008, Tagay S. et al. 2008) sowie bei Subgruppen (z. B. Alkoholabhängigkeit bei Migranten aus der ehemaligen UdSSR) (Koch E. et al. 2008, Schouler-Ocak M. und Haasen C. 2008) offensichtlich ein höheres Erkrankungsrisiko besteht. Evidenzbasierte und kosteneffektive Präventionsstrategien sind bereits vorhanden. Die DGPPN fordert die Gesetzgeber auf, bestehende Strategien zur Prävention psychischer Erkrankungen in einen entsprechenden Aktionsplan Prävention psychischer Erkrankungen aufzunehmen. Als besondere Handlungsfelder für eine risikogruppenbezogene Prävention werden Kinder psychisch Kranker und Menschen mit erhöhtem Psychosesrisiko, Menschen mit psychosoziale Belastungen am Arbeitsplatz und daraus resultierenden Risikokonstellationen (z. B. Burnout) und Menschen mit Migrationshintergrund identifiziert. Fazit und Forderungen Die DGPPN unterstützt die Neuausrichtung der nationalen Präventionsstrategie. Vor allem begrüßt die DGPPN die vorgesehen „Stärkung der medizinischen Vorsorgeleistungen“ und die „Praxisorientierte Fortentwicklung der Leistungen zur Früherkennung von Krankheiten bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen“. Auch die Verständigung auf gemeinsame Gesundheitsförderungsund Präventionsziele ist sehr zu begrüßen, wenn dabei hinlänglicher medizinwissenschaftlicher Sachverstand hinzugezogen wird und die Regeln der evidenzbasierten Medizin beachtet werden. Die Prävention psychischer Störungen muss dabei eine zentrale Rolle spielen und sollte in einem Aktionsplan Prävention psychischer Erkrankungen manifestiert werden. Primärprävention muss zentral im medizinischen Versorgungssystem angesiedelt werden. Die Wissensfortschritte bei der Aufdeckung von Krankenund Risikofaktoren können und müssen für medizinische Früherkennungs- und Interventionsprogramme zur Vorbeugung von Krankheit und ihren Folgen genutzt werden. Solche evidenzbasierte personenbezogene Präventionsangebote dürfen der Bevölkerung nicht vorenthalten werden. Eine leistungsgerechte Finanzierung medizinischer Leistungen zur Prävention durch die Krankenkassen muss im Interesse der Bevölkerung sichergestellt werden. Dabei sollten die bereits jetzt für Prävention veranschlagten Mittel in gezielte personenbezogene Präventionsmaßnahmen überführt werden. Obwohl Prävention Kosten verursacht, ist langfristig eine Reduktion von Krankheits- und Krankheitsfolgekosten zu erwarten. Fachärzte für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde sind die Experten für die Prävention psychischer Störungen. Für die häufigen psychischen Störungen müssen fachspezifische Experten einbezogen werden, um die Implementierung evidenzbasierter Präventionsstrategien zu gewährleisten. Die Evidenz, insbesondere für risikogruppenbezogene Interventionen zur Prävention psychischer Störungen, bedarf einer dringenden Umsetzung. Zur nachhaltigen Entwicklung und Implementierung von psychiatrischer Prävention im Rahmen von BGM ist das Zusammenwirken zwischen Fachärzten für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, Arbeitgebern, Arbeitnehmern, Betriebsärzten, Politik und Sozialpartnern erforderlich. Eine Vertretung von Fachärzten für die großen Volkserkrankungen in der Ständigen Präventionskonferenz beim BMG ist daher unerlässlich. Der personenbezogene Ausbau bereits vorhandener gemeindenaher Versorgungsstrukturen ist für eine fachlich fundierte und wirkungsvolle selektive und indizierte Prävention notwendig. Dieser Ausbau soll die Etablierung von Präventiv- und Früherkennungszentren für psychische Störungen beinhalten, die ein niederschwelliges und überwiegend ambulant konzipiertes Angebot darstellen und Betroffenen bereits im Vorstadium einer psychischen Erkrankung die Möglichkeit geben, sich beraten, untersuchen und gegebenenfalls auch behandeln zu lassen. Die Gründung eines Deutschen Zentrums für psychische Erkrankung ist dringend notwendig, um wirksame Präventionsstrategien für psychische Störungen zu entwickeln. Trotz der hohen Relevanz dieser Erkrankungsgruppe wurden weder für psychische Störungen noch für Muskelskeletterkrankungen dauerhafte Forschungs- und Entwicklungszentren eingerichtet. Die Erarbeitung neuer Präventions- und Therapiestrategien erfolgt in diesen besonders wichtigen Krankheitsbereichen auch weiterhin lediglich auf der schmalen Basis befristeter Projektförderung. Autoren: S. Riedel-Heller (Leipzig), U. Gühne (Leipzig), I. Hauth (Berlin), A. Heinz (Berlin), P. Falkai (München), W. Maier (Bonn) Für den Vorstand der DGPPN Prof. Dr. med. Wolfgang Maier Präsident DGPPN Direktor der Psychiatrischen Klinik und Poliklinik Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Sigmund-Freud-Str. 25 53105 Bonn Tel.: 022828715723 Fax: 0228-287-16097 E-Mail: [email protected] Literaturverzeichnis Albus M., Wandl U. Psychische Erkrankungen im Kontext von Berufsunfähigkeits- bzw. Rentenversicherung. Schleswig-Holsteinisches Ärzteblatt 2008, 1: 49-51. Anderson P, Jané-Llopis E, Hosman C. Reducing the silent burden of impaired mental health. Health Promot Int. 2011; Suppl 1: i4-9. Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ). Kinder von psychisch erkrankten und suchtkranken Eltern. Diskussionspapier der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ). http.//www.agj.de/pdf/5/Kinder_psychisch_kranker_Eltern%20%282%29.pdf. Cited: 30.03.2011. Bauer J., Häfner S., Kächele H., et al. Burn-out und Wiedergewinnung seelischer Gesundheit am Arbeitsplatz. Psychoth Psych Med 2002; 53: 213-222. Bechdolf A. Psychoseprävention jetzt in die klinische Versorgung einführen! Psychiatr Prax. 2013; 40:8-10. Becker P. Prävention und Gesundheitsförderung. In: Schwarzer R. (ed.) „Gesundheitspsychologie – Ein Lehrbuch. 2 Aufl. Hogrefe-Verlag, Göttingen, 1997, 517529. Bundespsychotherapeutenkammer BPtK-Newsletter. Ausgabe I 2007; 3-4. Cantor-Graae E., Selten J.P. Schizophrenia and Migration: A meta-analysis and review. Am J Psychiatry 2005; 162: 12-24. Cuijpers P, Beekman AT, Reynolds CF 3rd. Preventing depression: a global priority. JAMA. 2012; 307:1033-4. Cuijpers P, Van Straten A, Smit F. Preventing the incidence of new cases of mental disorders: a meta-analytic review. J Nerv Ment Dis. 2005;193:119-25. Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN) Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN) zum Thema Burnout. 2012 http://www.dgppn.de/publikationen/stellungnahmen/detailansicht/browse/1/article/141/posi tionspap-1.html Deutscher Bundestag Enquete 1975 – Bericht über die Lage der Psychiatrie in der Bundesrepublik Deutschland. Kapitel E. Primärprävention psychischer Störungen. 1975. http://www.dgppn.de/fileadmin/user_upload/_medien/dokumente/enquete1975/15-kapitele-0.pdf. Cited: 25.01.2013 Downey G., Coyne J.C. Children of depressed parents: An integrative review. Psychol Bull 1990; 108: 50-76. Durlak JA, Wells AM. Evaluation of indicated preventive intervention (secondary prevention) mental health programs for children and adolescents. Am J Community Psychol. 1998, 26: 775-802. Friedrichs M., Bödeker, W. Die Kosten psychischer Erkrankungen in Deutschland. Gegenblende 2012. Fusar-Poli P, Bonoldi I, Yung AR et al. Predicting psychosis: meta-analysis of transition outcomes in individuals at high clinical risk. Arch Gen Psychiatry 2012;69: 220–229 Global Burden of Disease Study 2010. The Lancet Dec 15, 2012 Volume 380 Number 9859 p2053 – 2260 Gül V., Kolb S., Saglam S. Somatisierungsstörungen und psychische Komorbidität. Diagnose und Therapieoptionen am Beispiel türkischer Patienten in Deutschland. Psycho Neuro 2008; 34: 213-215. Igel U., Brähler E., Grande G. Der Einfluss von Diskriminierungserfahrungen auf die Gesundheit von Migranten. Psychiatr Prax 2010; 37: 183-190. Institute of Medicine, Committee on Prevention of Mental Disorders, Division of BiobehavorialScience and Mental Disorders. Reducing Risks for Mental Disorders: Frontiers for Preventive Intervention Research. National Academy Press; Washington, DC: 1994. Jungbauer J., Kuhn J., Lenz A. Zur Prävention von Elternschaft bei schizophrenen Patienten. Gesundheitswesen 2010; 73: 286-289. Koch E., Hartkamp N., Siefen R.G. et al. Patienten mit Migrationshintergrund in stationärpsychiatrischen Einrichtungen – Pilotstudie der Arbeitsgruppe „Psychiatrie und Migration“ der Bundesdirektorenkonferenz. Nervenarzt 2008; 79: 328-339. Kurth B.-M. Erste Ergebnisse aus der „Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland“ (DEGS). Bundesgesundheitsblatt 2012; 55: 980-990. Lenz A. Ressourcen fördern. Materialien für die Arbeit mit Kindern und ihren psychisch kranken Eltern. Hogrefe-Verlag, Göttingen, 2010. Lenz A. Riskante Lebensbedingungen von Kindern psychische und suchtkranker Eltern Stärkung ihrer Resilienzressourcen durch Angebote der Jugendhilfe. Sachverständigenkommission des 13. Kinder- und Jugendberichts der Bundesregierung. Expertise, Juni 2009. http://www.dji.de/13_KJB-Expertise_Lenz_suchtkranke_Eltern_pdf. Cited: 30.03.2011. Müller H, Wiessmann T, Bechdolf A. Interventionen bei Personen mit erhöhtem Psychoserisiko: Eine aktuelle Übersicht über randomisiert kontrollierte Studien. Fortschr Neurol Psychiatr 2012; 80: 570–57 Muñoz R.F., Cuijpers P., Smit F., Barrera A.Z., Leykin Y. Prevention of major depression. Annu Rev Clin Psychol. 2010; 6: 181–212. Nienhaus A., Westermann C., Kuhnert S. Burn-out bei Beschäftigten in der stationären Altenpflege und in der Geriatrie. Ein Review zur Prävalenz. Bundesgesundheitsbl 2012; 55: 211-222. Phillips LJ, Cotton S, Mihalopoulos C et al. Cost implications of specific and non-specific treatment for young persons at ultra high risk of developing a first episode of psychosis. Early Interv Psychiatry 2009; 3:28–34. Preti A, Cella M. Randomized-controlled trials in people at ultra high risk of psychosis: a review of treatment effectiveness. Schizophr Res 2010; 123: 30–36. Riedel-Heller S.G. Ist die Primärprävention psychischer Störungen möglich? Psychiat. Prax. 2006; 33: 145-147. Riedel-Heller SG, Luppa M, Seidler A, Becker T, Stengler K. Psychische Gesundheit und Arbeit. Nervenarzt 2013 (Epub ahead of print). Schomerus G., Angermeyer M.C., Matschinger H., Riedel-Heller S.G. Public attitudes towards prevention of depression. J Affect Disord. 2008; 106 (3): 257-263. Schouler-Ocak M., Haasen C. Sucht und Migration. Sucht 2008; 54: 268-270. Selten J.P., Cantor-Graae E., Kahn R.S. Migration in schizophrenia. Curr Opin Psychiatry 2007; 20: 111-115. Smit F., Willemse G., Koopmanschap M., Onrust S., Cuijpers P., Beekman A. Costeffectiveness of preventing depression in primary care patients: randomised trial. Br J Psychiatry. 2006; 188: 330–336. Tagay S., Zararsiz R., Erim Y. et al. Traumatic events and posttraumatic stress disorder in Turkish-speaking patients in primary care. Psychother Psychosom Med Psychol 2008; 58: 155-161. Therapeutics Initiative, University of British Columbia. Do statins have a role in primary prevention? Therapeutics Letter. 2003. http://www.ti.ubc.ca/PDF/48.pdf. Cited: 14.02.2012 van 't Veer-Tazelaar PJ, Cuijpers P, Beekman AJ. Prevention of depression and anxiety in older people. Tijdschr Psychiatr. 2011, 53:579-84. Wittchen H.-U., Jacobi F. Was sind die häufigsten psychischen Störungen in Deutschland? Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland. Zusatzuntersuchung psychische Gesundheit (DEGS). DEGS-Symposium 14.06.2012. http://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Studien/Degs/degs_w1/Symposium/ degs_psychische_stoerungen.pdf?__blob=publicationFile Cited: 24.01.2013.

![Beitrag PD Dr. med. Stengler [*, 1,15 MB]](http://s1.studylibde.com/store/data/006705359_1-12f3d356b03128fc2bf54ebc41cb598a-300x300.png)