Geert Keil: Homunkulismus in den Kognitionswissenschaften

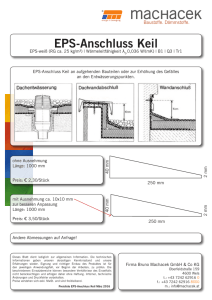

Werbung