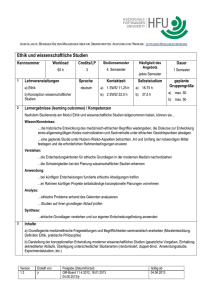

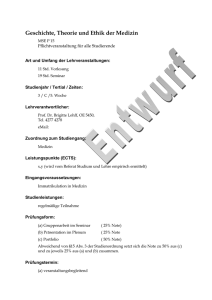

Einführung in die Ethik

Werbung