Buchbesprechungen - Studienkreis Deutscher Widerstand

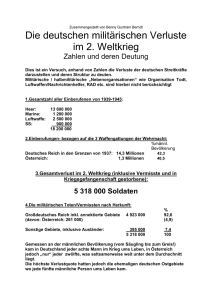

Werbung