29 WISSENSCHAFT AM WOCHENENDE

Werbung

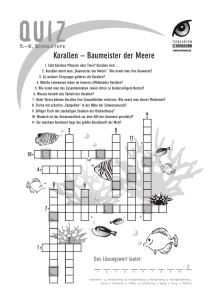

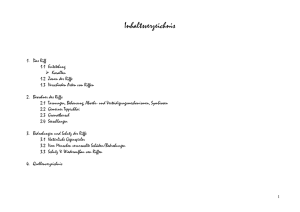

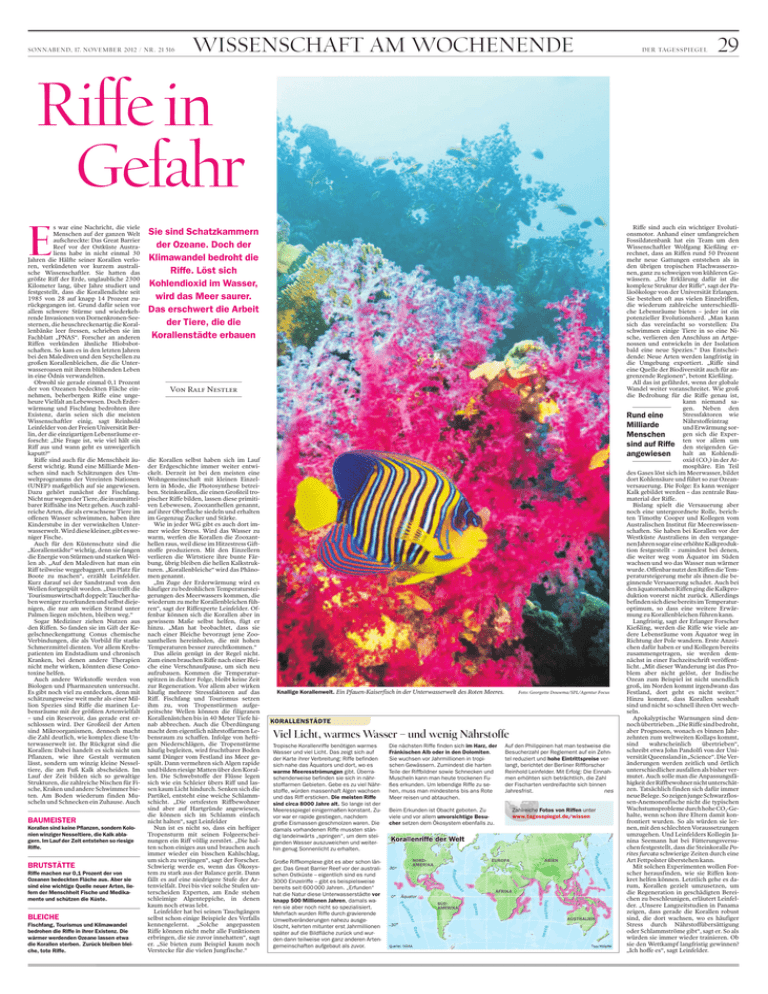

SONNABEND, 17. NOVEMBER 2012 / NR. 21 516 WISSENSCHAFT AM WOCHENENDE DER TAGESSPIEGEL 29 Riffe in Gefahr E s war eine Nachricht, die viele Menschen auf der ganzen Welt aufschreckte: Das Great Barrier Reef vor der Ostküste Australiens habe in nicht einmal 30 Jahren die Hälfte seiner Korallen verloren, verkündeten vor kurzem australische Wissenschaftler. Sie hatten das größte Riff der Erde, unglaubliche 2300 Kilometer lang, über Jahre studiert und festgestellt, dass die Korallendichte seit 1985 von 28 auf knapp 14 Prozent zurückgegangen ist. Grund dafür seien vor allem schwere Stürme und wiederkehrende Invasionen von Dornenkronen-Seesternen, die heuschreckenartig die Korallenbänke leer fressen, schrieben sie im Fachblatt „PNAS“. Forscher an anderen Riffen verkünden ähnliche Hiobsbotschaften. So kam es in den letzten Jahren bei den Malediven und den Seychellen zu großen Korallenbleichen, die die Unterwasseroasen mit ihrem blühenden Leben in eine Ödnis verwandelten. Obwohl sie gerade einmal 0,1 Prozent der von Ozeanen bedeckten Fläche einnehmen, beherbergen Riffe eine ungeheure Vielfalt an Lebewesen. Doch Erderwärmung und Fischfang bedrohten ihre Existenz, darin seien sich die meisten Wissenschaftler einig, sagt Reinhold Leinfelder von der Freien Universität Berlin, der die einzigartigen Lebensräume erforscht: „Die Frage ist, wie viel hält ein Riff aus und wann geht es unweigerlich kaputt?“ Riffe sind auch für die Menschheit äußerst wichtig. Rund eine Milliarde Menschen sind nach Schätzungen des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) maßgeblich auf sie angewiesen. Dazu gehört zunächst der Fischfang. Nicht nur wegen der Tiere,die inunmittelbarer Riffnähe ins Netz gehen. Auch zahlreiche Arten, die als erwachsene Tiere im offenen Wasser schwimmen, haben ihre Kinderstube in der verwinkelten Unterwasserwelt. Wird diese kleiner, gibt esweniger Fische. Auch für den Küstenschutz sind die „Korallenstädte“ wichtig, denn sie fangen die Energie von Stürmen und starken Wellen ab. „Auf den Malediven hat man ein Riff teilweise weggebaggert, um Platz für Boote zu machen“, erzählt Leinfelder. Kurz darauf sei der Sandstrand von den Wellen fortgespült worden. „Das trifft die Tourismuswirtschaftdoppelt: Taucher haben weniger zu erkunden und selbst diejenigen, die nur am weißen Strand unter Palmen liegen möchten, bleiben weg.“ Sogar Mediziner ziehen Nutzen aus den Riffen. So fanden sie im Gift der Kegelschneckengattung Conus chemische Verbindungen, die als Vorbild für starke Schmerzmittel dienten. Vor allem Krebspatienten im Endstadium und chronisch Kranken, bei denen andere Therapien nicht mehr wirken, könnten diese Conotoxine helfen. Auch andere Wirkstoffe werden von Biologen und Pharmazeuten untersucht. Es gibt noch viel zu entdecken, denn mit schätzungsweise weit mehr als einer Million Spezies sind Riffe die marinen Lebensräume mit der größten Artenvielfalt – und ein Reservoir, das gerade erst erschlossen wird. Der Großteil der Arten sind Mikroorganismen, dennoch macht die Zahl deutlich, wie komplex diese Unterwasserwelt ist. Ihr Rückgrat sind die Korallen: Dabei handelt es sich nicht um Pflanzen, wie ihre Gestalt vermuten lässt, sondern um winzig kleine Nesseltiere, die am Fuß Kalk abscheiden. Im Lauf der Zeit bilden sich so gewaltige Strukturen, die zahlreiche Nischen für Fische, Kraken und andere Schwimmer bieten. Am Boden wiederum finden Muscheln und Schnecken ein Zuhause. Auch BAUMEISTER Korallen sind keine Pflanzen, sondern Kolonien winziger Nesseltiere, die Kalk ablagern. Im Lauf der Zeit entstehen so riesige Riffe. BRUTSTÄTTE Riffe machen nur 0,1 Prozent der von Ozeanen bedeckten Fläche aus. Aber sie sind eine wichtige Quelle neuer Arten, liefern der Menschheit Fische und Medikamente und schützen die Küste. BLEICHE Fischfang, Tourismus und Klimawandel bedrohen die Riffe in ihrer Existenz. Die wärmer werdenden Ozeane lassen etwa die Korallen sterben. Zurück bleiben bleiche, tote Riffe. Sie sind Schatzkammern der Ozeane. Doch der Klimawandel bedroht die Riffe. Löst sich Kohlendioxid im Wasser, wird das Meer saurer. Das erschwert die Arbeit der Tiere, die die Korallenstädte erbauen Von Ralf Nestler die Korallen selbst haben sich im Lauf der Erdgeschichte immer weiter entwickelt. Derzeit ist bei den meisten eine Wohngemeinschaft mit kleinen Einzellern in Mode, die Photosynthese betreiben. Steinkorallen, die einen Großteil tropischer Riffe bilden, lassen diese primitiven Lebewesen, Zooxanthellen genannt, auf ihrer Oberfläche siedeln und erhalten im Gegenzug Zucker und Stärke. Wie in jeder WG gibt es auch dort immer wieder Stress. Wird das Wasser zu warm, werfen die Korallen die Zooxanthellen raus, weil diese im Hitzestress Giftstoffe produzieren. Mit den Einzellern verlieren die Wirtstiere ihre bunte Färbung, übrig bleiben die hellen Kalkstrukturen. „Korallenbleiche“ wird das Phänomen genannt. „Im Zuge der Erderwärmung wird es häufiger zu bedrohlichen Temperatursteigerungen des Meerwassers kommen, die wiederum zu mehr Korallenbleichen führen“, sagt der Riffexperte Leinfelder. Offenbar können sich die Korallen aber in gewissem Maße selbst helfen, fügt er hinzu. „Man hat beobachtet, dass sie nach einer Bleiche bevorzugt jene Zooxanthellen hereinholen, die mit hohen Temperaturen besser zurechtkommen.“ Das allein genügt in der Regel nicht. Zum einen brauchen Riffe nach einer Bleiche eine Verschnaufpause, um sich neu aufzubauen. Kommen die Temperaturspitzen in dichter Folge, bleibt keine Zeit zur Regeneration. Vor allem aber wirken häufig mehrere Stressfaktoren auf das Riff. Fischfang und Tourismus setzen ihm zu, von Tropenstürmen aufgepeitschte Wellen können die filigranen Korallenästchen bis in 40 Meter Tiefe hinab abbrechen. Auch die Überdüngung macht dem eigentlich nährstoffarmen Lebensraum zu schaffen. Infolge von heftigen Niederschlägen, die Tropenstürme häufig begleiten, wird fruchtbarer Boden samt Dünger vom Festland ins Meer gespült. Dann vermehren sich Algen rapide und bilden riesige Matten über den Korallen. Die Schwebstoffe der Flüsse legen sich wie ein Schleier übers Riff und lassen kaum Licht hindurch. Senken sich die Partikel, entsteht eine weiche Schlammschicht. „Die ortsfesten Riffbewohner sind aber auf Hartgründe angewiesen, die können sich im Schlamm einfach nicht halten“, sagt Leinfelder Nun ist es nicht so, dass ein heftiger Tropensturm mit seinen Folgeerscheinungen ein Riff völlig zerstört. „Die halten schon einiges aus und brauchen auch immer wieder ein bisschen Kahlschlag, um sich zu verjüngen“, sagt der Forscher. Schwierig werde es, wenn das Ökosystem zu stark aus der Balance gerät. Dann fällt es auf eine niedrigere Stufe der Artenvielfalt. Drei bis vier solche Stufen unterscheiden Experten, am Ende stehen schleimige Algenteppiche, in denen kaum noch etwas lebt. Leinfelder hat bei seinen Tauchgängen selbst schon einige Beispiele des Verfalls kennengelernt. „Solche angepassten Riffe können nicht mehr alle Funktionen erbringen, die sie zuvor innehatten“, sagt er. „Sie bieten zum Beispiel kaum noch Verstecke für die vielen Jungfische.“ Knallige Korallenwelt. Ein Pfauen-Kaiserfisch in der Unterwasserwelt des Roten Meeres. KORALLENSTÄDTE Foto: Georgette Douwma/SPL/Agentur Focus D Viel Licht, warmes Wasser – und wenig Nährstoffe Tropische Korallenriffe benötigen warmes Wasser und viel Licht. Das zeigt sich auf der Karte ihrer Verbreitung: Riffe befinden sich nahe das Äquators und dort, wo es warme Meeresströmungen gibt. Überraschenderweise befinden sie sich in nährstoffarmen Gebieten. Gebe es zu viel Nährstoffe, würden massenhaft Algen wachsen und das Riff ersticken. Die meisten Riffe sind circa 8000 Jahre alt. So lange ist der Meeresspiegel einigermaßen konstant. Zuvor war er rapide gestiegen, nachdem große Eismassen geschmolzen waren. Die damals vorhandenen Riffe mussten ständig landeinwärts „springen“, um dem steigenden Wasser auszuweichen und weiterhin genug Sonnenlicht zu erhalten. Große Riffkomplexe gibt es aber schon länger. Das Great Barrier Reef vor der australischen Ostküste – eigentlich sind es rund 3000 Einzelriffe – gibt es beispielsweise bereits seit 600 000 Jahren. „Erfunden“ hat die Natur diese Unterwasserstädte vor knapp 500 Millionen Jahren, damals waren sie aber noch nicht so spezialisiert. Mehrfach wurden Riffe durch gravierende Umweltveränderungen nahezu ausgelöscht, kehrten mitunter erst Jahrmillionen später auf die Bildfläche zurück und wurden dann teilweise von ganz anderen Artengemeinschaften aufgebaut als zuvor. Die nächsten Riffe finden sich im Harz, der Fränkischen Alb oder in den Dolomiten. Sie wuchsen vor Jahrmillionen in tropischen Gewässern. Zumindest die harten Teile der Riffbildner sowie Schnecken und Muscheln kann man heute trockenen Fußes erkunden. Um lebendige Riffe zu sehen, muss man mindestens bis ans Rote Meer reisen und abtauchen. Beim Erkunden ist Obacht geboten. Zu viele und vor allem unvorsichtige Besucher setzen dem Ökosystem ebenfalls zu. Auf den Philippinen hat man testweise die Besucherzahl per Reglement auf ein Zehntel reduziert und hohe Eintrittspreise verlangt, berichtet der Berliner Riffforscher Reinhold Leinfelder. Mit Erfolg: Die Einnahmen erhöhten sich beträchtlich, die Zahl der Fischarten verdreifachte sich binnen Jahresfrist. nes Zahlreiche Fotos von Riffen unter www.tagesspiegel.de/wissen Riffe sind auch ein wichtiger Evolutionsmotor. Anhand einer umfangreichen Fossildatenbank hat ein Team um den Wissenschaftler Wolfgang Kießling errechnet, dass an Riffen rund 50 Prozent mehr neue Gattungen entstehen als in den übrigen tropischen Flachwasserzonen, ganz zu schweigen von kühleren Gewässern. „Die Erklärung dafür ist die komplexe Struktur der Riffe“, sagt der Paläoökologe von der Universität Erlangen. Sie bestehen oft aus vielen Einzelriffen, die wiederum zahlreiche unterschiedliche Lebensräume bieten – jeder ist ein potenzieller Evolutionsherd. „Man kann sich das vereinfacht so vorstellen: Da schwimmen einige Tiere in so eine Nische, verlieren den Anschluss an Artgenossen und entwickeln in der Isolation bald eine neue Spezies.“ Das Entscheidende: Neue Arten werden langfristig in die Umgebung exportiert. „Riffe sind eine Quelle der Biodiversität auch für angrenzende Regionen“, betont Kießling. All das ist gefährdet, wenn der globale Wandel weiter voranschreitet. Wie groß die Bedrohung für die Riffe genau ist, kann niemand sagen. Neben den Stressfaktoren wie Rund eine Nährstoffeintrag Milliarde und Erwärmung sorgen sich die ExperMenschen ten vor allem um sind auf Riffe den steigenden Geangewiesen halt an Kohlendioxid (CO2) in der Atmosphäre. Ein Teil des Gases löst sich im Meerwasser, bildet dort Kohlensäure und führt so zur Ozeanversauerung. Die Folge: Es kann weniger Kalk gebildet werden – das zentrale Baumaterial der Riffe. Bislang spielt die Versauerung aber noch eine untergeordnete Rolle, berichten Timothy Cooper und Kollegen vom Australischen Institut für Meereswissenschaften. Sie haben bei Korallen vor der Westküste Australiens in den vergangenenJahren sogareineerhöhte Kalkproduktion festgestellt – zumindest bei denen, die weiter weg vom Äquator im Süden wachsen und wo das Wasser nun wärmer wurde. Offenbar nutzt den Riffen die Temperatursteigerung mehr als ihnen die beginnende Versauerung schadet. Auch bei denäquatornahenRiffenging die Kalkproduktion vorerst nicht zurück. Allerdings befinden sichdiesebereitsim Temperaturoptimum, so dass eine weitere Erwärmung zu Korallenbleichen führen kann. Langfristig, sagt der Erlanger Forscher Kießling, werden die Riffe wie viele andere Lebensräume vom Äquator weg in Richtung der Pole wandern. Erste Anzeichen dafür haben er und Kollegen bereits zusammengetragen, sie werden demnächst in einer Fachzeitschrift veröffentlicht. „Mit dieser Wanderung ist das Problem aber nicht gelöst, der Indische Ozean zum Beispiel ist nicht unendlich groß, im Norden kommt irgendwann das Festland, dort geht es nicht weiter.“ Hinzu kommt, dass Korallen sesshaft sind und nicht so schnell ihren Ort wechseln. Apokalyptische Warnungen sind dennoch übertrieben. „DieRiffe sind bedroht, aber Prognosen, wonach es binnen Jahrzehnten zum weltweiten Kollaps kommt, sind wahrscheinlich übertrieben“, schreibt etwa John Pandolfi von der Universität Queensland in „Science“. Die Veränderungen werden zeitlich und örtlich unterschiedlicher ausfallen als bisher vermutet. Auch solle man die AnpassungsfähigkeitderRiffbewohner nichtunterschätzen. Tatsächlich finden sich dafür immer neueBelege. So zeigen junge Schwarzflossen-Anemonenfische nicht die typischen Wachstumsprobleme durchhohe CO2-Gehalte, wenn schon ihre Eltern damit konfrontiert wurden. So als würden sie lernen, mit den schlechten Voraussetzungen umzugehen. Und Leinfelders Kollegin Janina Seemann hat bei Fütterungsversuchen festgestellt, dass die Steinkoralle Porites furcata schwierige Zeiten durch eine Art Fettpolster überstehen kann. Mit solchen Experimenten wollen Forscher herausfinden, wie sie Riffen konkret helfen können. Letztlich gehe es darum, Korallen gezielt umzusetzen, um die Regeneration in geschädigten Bereichen zu beschleunigen, erläutert Leinfelder. „Unsere Langzeitstudien in Panama zeigen, dass gerade die Korallen robust sind, die dort wachsen, wo es häufiger Stress durch Nährstoffübersättigung oder Schlammströme gibt“, sagt er. So als würden sie immer wieder trainieren. Ob sie den Wettkampf langfristig gewinnen? „Ich hoffe es“, sagt Leinfelder.