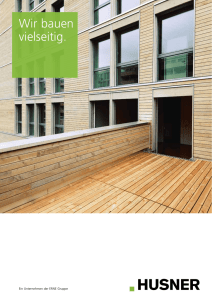

igaltbau - Publikationen Themenblätter Bauberichte Pressespiegel

Werbung

Dossier Wohnen 23. Juni 2013 Seite 79 Seite 80 Seite 88 Notstand: Es werden zu wenig Häuser saniert Checkliste: So klappt die Renovation Umbau: Das dürfen Mieter selbst verändern Renovieren mit Gips und Grips Serafin Steinemann, Berufs-Schweizer-Meister bei den Gipsern/Stuckateuren 23. Juni 2013 Dossier Wohnen — 79 Die nötige Wende kostet viel Energie Liebe Leserinnen und Leser In der Schweiz wird jährlich nur 1 Prozent der alten Gebäude saniert Von Marius Leutenegger und Esther Betschart L nach Bauteil bei schlechter Dämmung Der Gebäudebestand in der Schweiz ist alt, ein beachtlicher Anteil der Altbauten wurde noch nicht saniert – und viele frühere Sanierungen entsprechen nicht mehr dem heutigen Standard. Den grössten Beitrag zur Energiewende kann bei Sanierungen die Erneuerung der Fassade leisten. 350 000 Kellerdecke neubauten in der Schweiz 300 000 davon nicht saniert Fenster 6% 250 000 20% 200 000 43% 150 000 27% 100 000 50 000 4% Fassade 0 Quelle: Schweiz. Mieter- und Mieterinnenverband Bauausgaben 30 000 Quelle: Schweiz. Maler- und Gipserunternehmer-Verband (SMGV) 2011 betrugen die Bauausgaben (Häuser, Schulen, Strassen, Brücken usw.) in der Schweiz gesamthaft rund 60 Milliarden Franken. Die Ausgaben für Gebäudeumbauten steigen zwar kontinuierlich, jene für Neubauten sind aber weiterhin doppelt so hoch – trotz zunehmendem Sanierungsbedarf. nach Art der Arbeiten 35 000 DAch Estrichboden bis bis bis bis bis bis bis bis 1919 1945 1960 1970 1980 1990 1995 2000 in Mio. Fr. zu Preisen von 2000 25 000 20 000 15 000 10 000 5000 Neubau Umbau Öffentliche Unterhaltsarbeiten «Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit», heisst es in Schillers «Wilhelm Tell». So schlimm steht es bei uns glücklicherweise noch nicht. Aber die Fakten geben zu denken, unsere Dörfer und Städte ein Haufen alter Häuser. Eineinhalb Millionen Bauten müssten gemäss Gebäudeprogramm von Bund und Kantonen saniert werden, weil sie bis zu dreimal so viel Energie verbrauchen wie ein Neubau. Und über die Hälfte der Bauten aus den 1960er- und 1970erJahren werden noch mit Öl beheizt. Sie gehören damit zu den grössten Dreckschleudern und Energiefressern in unserem Land. Doch «neues Leben blüht aus den Ruinen». Renovieren heisst das Zauberwort. Durch Altbausanierungen und strengere Effizienzvor­ schriften könnten bis 2050 rund 23 Terawattstunden Energie gespart werden, etwa so viel, wie alle fünf Schweizer AKW zusammen produzieren. Aber nicht immer braucht es teure Totalrenovationen, auch kleine­ re Umbauten wie neue Fenster oder bessere Isolation führen zu erstaunlichen Resultaten. Und mit ­einem neuen Lichtkonzept oder einem frischen Farbanstrich spart man zwar keine Energie, verhilft aber der Wohnung zu neuem Leben. «Die Axt im Haus erspart den Zimmermann», um nochmals mit Schiller zu sprechen. Dass übrigens auch berühmte Gebäude saniert werden müssen, zeigt sich am Eiffelturm. Das 1889 erbaute Wahrzeichen von Paris wird alle sieben Jahre mit rund sechzig ­Tonnen Farbe neu bemalt. Bei der aktuellen Renovation ging man noch einen Schritt weiter und baute gleich vier Windräder ein, die in Zukunft Strom für die neuen Lifte liefern. Dominic Geisseler stv. Chefredaktor 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 0 1982 Das Problem in der Schweiz ist dasselbe wie in vielen Ländern Europas: Ein grosser Teil der Gebäude wurde ungefähr zur gleichen Zeit erstellt und kommt jetzt auch gleichzeitig in die Jahre. Am bedeutendsten ist der Sanierungsbedarf bei den Gebäuden aus den 1960er- und 1970er-Jahren. Als sie gebaut wurden, waren die Energiepreise besonders tief, gute Isolierung war kein Thema. Über die Hälfte dieser Bauten wird noch ­heute mit Öl beheizt, 20 Prozent mit Gas. Einen Lichtblick gibt es aber: Der Anteil der Renovationen an den gesamten Bauausgaben steigt kontinuierlich. Laut Bundesamt für Statistik wurden seit 2005 jährlich zwi­ schen 31 und 36 Milliarden Franken für Neubauten ausgegeben, für Umbauten zwischen 15 und 19 Milliarden – das ist immerhin halb so viel. In den 1980er-Jahren machten die Ausgaben für Umbauten nur etwa ­ein Viertel jener für Neubauten aus. Energieverlust in der Schweiz 1981 Viele Bauten sind Sünden aus der Hochkonjunktur Gebäudebestand 1980 aut Energie Schweiz verbraucht ein Wohngebäude, das vor 1970 gebaut wurde, jährlich pro Quadratmeter 120 bis 150 Kilowattstunden Energie – während ein modernes, energieeffizientes Haus mit einem Drittel davon auskommt. Die Erneuerung von Gebäuden könnte also einen enormen Beitrag zur Energiewende leisten. Genutzt wird dieses Potenzial ­jedoch kaum. Gemäss Gebäude­ programm von Bund und Kantonen müssten in der Schweiz 1,5 Millionen Häuser aus energetischen Gründen erneuert werden, tatsächlich aufgefrischt wird jährlich aber nur etwas über ein Prozent aller be­ stehenden Liegenschaften. Und wer hofft, es würden dafür viele alte ­Häuser durch neue, energieeffiziente ersetzt, muss ernüchtert zur Kennt­nis nehmen, dass die jährliche ­Ersatzbaurate deutlich unter 0,1 Prozent liegt – nicht einmal jedes tausendste Haus macht pro Jahr einem neuen Platz. Geht es in diesem ­Tempo weiter, bleibt die 2000-WattGesellschaft noch für Generationen eine ­Illusion. SoZ Candrian; Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS) Impressum DOSSIER Wohnen ist eine Beilage der Sonntags­ Zeitung, siehe Impressum Seite 76 Zahlen und Fakten 12 + 12 Jahre 40 Prozent 8 Millionen m2 23 Twh Renovation – betrifft mich nicht? Falsch: Jedes Haus braucht regelmässige Pflege, damit es seinen Wert behält und langfristig seinen Zweck erfüllt. Ungefähr im ­Zwölfjahresrhythmus folgen einander ein kleiner und ein grosser Service. Bei einer Teilerneuerung müssen Apparate instand gesetzt, Armaturen sowie Beläge erneuert werden. Bei einer Generalüberholung werden zusätzlich Leitungen, Küchenbauten und die Heizanlage erneuert, ­Installationen angepasst und die ­Gebäudehülle renoviert. Hinzu kommen meist aufwendige Massnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz. Apropos Energieeffizienz: Da geht es keineswegs um Resultatkosmetik. Häuser sind in der Schweiz eindeutig die ­Umweltverschmutzer Nummer eins. Über 40 Prozent der CO2-Emissionen und fast die Hälfte des Energiekonsums entfallen hierzulande auf den Gebäudebereich. So gross der Verbrauch der Häuserparks, so riesig auch sein Sparpotenzial: Mit energetischer Sanierung kann der ­Energieverbrauch vieler alter Gebäude mehr als halbiert werden. Dazu reicht es aber nicht, einfach auf Stromsparlampen umzustellen – man muss zum Beispiel die Gebäudehülle sanieren. Das Gebäudeprogramm von Bund und Kantonen will dazu beitragen, das grosse Sparpotenzial besser auszuschöpfen: Mit Subventionen motiviert es die ­Hauseigentümerinnen und -eigentümer, ihre Gebäude zu sanieren. 10 000 Sanierungen pro Jahr werden angestrebt. Fürs Programm stehen jährlich 260 bis 280 Millionen Franken bereit; der Beitrag des Bundes stammt aus der CO2-Abgabe auf fossile Brennstoffe. Das Programm ist recht erfolgreich: Bis Ende 2012 wurden mit den Beiträgen über 8 Millionen Quadratmeter Wohnfläche energieeffizient saniert. Im Rahmen der angestrebten ­«Energiewende» hat Umweltministerin Doris Leuthard auch Ziele für den ­Schweizer Gebäudepark definiert. Dank Altbausanierungen und strengeren Effizienzvorschriften bei Neubauten sollen bis 2050 insgesamt 23 Terawattstunden Energie gespart werden – was ungefähr der Energie entspricht, welche die fünf Schweizer AKW heute produzieren. Chefredaktion Martin Spieler Leitung Dominic Geisseler Redaktion Marius Leutenegger Autoren Esther Betschart, Erik Brühlmann, Markus Ganz, Benjamin Gygax, Christina Hwang, Marius Leutenegger Art Direction Tobias Gaberthuel Design und Layout Marius Vogelmann Infografik Jürg Candrian Produktion Michael Matthes, Detlef Paulus Fotoredaktion Sonia Favre Coverfoto Philipp Rohner Verlagsleitung Diego Quintarelli Leitung Werbemarkt Adriano Valeri, Werdstrasse 21, Postfach, 8021 Zürich, Tel 044 248 40 40, www.sonntagszeitung.ch 80 — Dossier Wohnen 23. Juni 2013 D er Bodenbelag sieht nach 1970er-Jahren aus. Durchs Dach tropft es. Die Heizkosten schiessen in die Höhe. Einige Zimmer könnten zusammengelegt werden. Es gibt viele Gründe für eine Renovation! Beim Bauen hat man es immer mit Prototypen zu tun, deshalb sind Pannen und Nervenproben kaum zu vermeiden. Wie kann man dafür sorgen, dass die Renovation dennoch nicht zum Schrecken ohne Ende wird? Thomas Ammann, Architekt und bautechnischer Mitarbeiter beim Hauseigentümerverband (HEV) der Schweiz, hat einen generellen Rat: «Man sollte möglichst früh mit einem Fachpartner zusammenarbeiten – also mit einem Architekten oder Energieberater. Wichtig ist, dass er den Kunden umfassend und mit ­langem Zeithorizont berät. Er sollte nicht nur seine eigene Bauaufgabe im Blick haben, sondern auch die Finanzierung und den Wert der Liegenschaft nach der Renovation.» Dass eine solche Beratung etwas kostet, ist klar. «Aber es lohnt sich, in ein gutes, langfristiges Sanierungskonzept zu investieren», sagt Ammann überzeugt. «Letztlich kostet es mehr, wenn man heute die Fassade saniert und erst in ein paar Jahren das Dach. Und dann passt vielleicht auch nichts mehr zusammen.» Man müsse als Hauseigentümer immer über den eigenen Horizont hinaus und im Lebenszyklus des Hauses denken. Ammann: «Die Grundsubstanz eines Gebäudes hält 80 bis 100 Jahre, alle Bauteile drumherum müssen angepasst werden. So verbaut man sich nichts für später.» Als Partner kommen nur Fachleute infrage Wer eine Renovation plant, kann heute zwischen über 11 000 Architekturbüros mit 36 000 Beschäftigten wählen. Wie kommt man da zu einem qualifizierten, vertrauenswürdigen Planer für sein Renovationsprojekt? Thomas Ammann rät: «Auf der Minergie-Website ist zum Bei­spiel ein Projektverzeichnis aufgeführt, in dem man geeignete Fachpartner findet. Ein guter Weg ist immer, Bekannte und Nachbarn nach ihren Erfahrungen mit Architekten zu fragen.» Auch Thomas Müller, Kommunikationschef des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins SIA, hat einen Tipp für die Partner­ wahl. «Da die Berufsbezeichnungen Ingenieur oder Architekt in der Schweiz nicht geschützt sind, kann es schwierig sein, gute Fachleute zu finden. Die SIA-Mitgliedschaft bietet eine Orientierungshilfe, denn unser Verband nimmt nur Leute mit guter Ausbildung auf.» Auf der SIAWeb­site findet man eine Mitgliederliste nach Berufen und Regionen. 10 Gebote fürs Renovieren 1 Du sollst deine Zukunft planen. Wie werde ich in zehn Jahren leben? Was kann ich mir leisten? Klären Sie Ihre Situation ab. Prüfen Sie – eventuell mit einem Planer – mehrere Optionen, bevor Sie loslegen. 2 Du sollst dich mit Bedacht binden. Ziehen Sie früh einen Architekten oder Energieberater bei, dem Sie vertrauen. Planen Sie langfristig und umfassend. 3 Du sollst wissen, was du darfst. Überprüfen Sie die rechtlichen Aspekte der Renovation: Ausnutzungsziffern, Grenzabstände, Denkmalschutz. Vielleicht brauchen Sie auch eine Baubewilligung. Drum prüfe, wer sich bindet 4 Kenne die Kosten. Klären Sie die Kosten vor Baubeginn genau ab. Kostenvoranschläge und Konkurrenzofferten schaffen Klarheit, eine angemessene Reserve gibt Sicherheit. 5 Du sollst wissen, woher das Geld kommt. Haben Sie Rücklagen gebildet, oder müssen Sie die Hypothek aufstocken? Klären Sie die Finanzierung frühzeitig ab, und vergleichen Sie Angebote der Banken. Bei der Renovation von Altbauten sind die richtige Partnerwahl und eine gute Planung die wichtigsten Erfolgsfaktoren 6 Von Benjamin Gygax 7 Prüfe, was des Kaisers ist. Geben Sie Geld für die Werterhaltung aus, können Sie es von den Steuern abziehen, eine Wertvermehrung aber nicht. Prüfen Sie steuerliche Auswirkungen der Renovation. Foto: Ekkehart reinsch/Visum Gute Anlaufstellen für erste Auskünfte und Adressen seien auch die öffentlichen Energieberatungsstellen. Thomas Müller: «Geht es um eine energeti­sche Sanierung, kann man sich an einen Planer wenden, der ein weiterführendes Fach­hoch­ schul­studium ‹Energieingenieur Gebäude› absolviert hat.» Stellt ein Altbau besondere Herausforderungen, kann man auch das Netzwerk der IG Altbau nutzen. Der Verein besteht seit 20 Jahren, seine Mitglieder sind Planer und Handwerker, die über viel Knowhow im Umgang mit alter Bausubstanz verfügen. «Unsere Architekten bieten auch Kaufberatungen an», sagt Geschäftsstellenleiterin Sabine Michel, «die Erstberatung ist oft kostenlos.» Der Vorteil der IG Altbau als Verein gegenüber einem Generalunternehmer sei, dass man nicht alles aus einer Hand beziehen müsse: «Wer einen Maler in der Familie hat, kann diese Arbeiten auch ihm übergeben.» Auf jeden Fall lohne es sich bei einem Altbau, mit erfahrenen Fachleuten zusammenzuarbeiten, findet auch Sabine Michel. Ein solcher Fachmann ist Kaspar Schläpfer, der als Bauberater für die Denkmal­ pflege gearbeitet und als Architekt viele Altbauten saniert hat. Für ihn ist klar: «Altbausanierungen und Neubauten sind zwei paar Schuhe. Für die Sanierung braucht es zwar keine anderen Fachleute, aber die Anforderungen sind höher.» Zum Beispiel, weil aus denkmalpflegeri­ schen Gründen nicht jede Lösung möglich ist. Klar sei: «Ein Altbau birgt immer viele Unbekannte.» Aufgrund des bauphysikalischen und statischen Zustands könne es sein, dass ein Projekt wesentlich teurer werde als vorgesehen. «Je älter ein Haus, umso mehr Reserven muss man einkalkulieren», so Schläpfer. «Wollte man alle Risiken erkennen, müsste man das ganze Haus schälen!» Erst wenn alles abgeklärt und geplant ist, die Kosten bekannt sind und die Finanzierung gesichert ist, kann die Arbeit beginnen. Manchmal lohnt es sich, einige Leistungen selber zu übernehmen – man kann etwa das Haus selber ausräumen, Arbeiten vorbereiten oder selber putzen. Wichtig ist aber, dass man sich über die eigenen Ressourcen im Klaren ist: Macht der Rücken mit? Lässt der Job Zeit? Meist hat man mit der Renovation auch dann genug zu tun, wenn man nicht selber die Platten legt. Im Zweifelsfall sollte man sich lieber auf Planung, Ent­ scheidung und Kontrolle konzentrieren – denn diese Aufgaben muss man als Bauherr so oder so selber übernehmen. Du sollst jeden Schritt festlegen.Klären Sie alle Details des Projekts und den sinnvollen Ablauf der Arbeiten, bevor die Handwerker im Haus stehen. Vermeiden Sie Zeitdruck. 8 Du sollst deine Nachbarn achten. Informieren Sie Nachbarn frühzeitig und offen über Ihr Projekt, wenn diese davon betroffen sind. Ein Streit kann Sie mehr Nerven kosten als der Umbau selbst. 9 Du sollst nachdenken, bevor du selbst Hand anlegst. Können und wollen Sie selber mitarbeiten? Das spart zwar Honorare, kostet aber Zeit und Nerven. Schätzen Sie Ihre Ressourcen realistisch ein. 10 Du sollst prüfen und reklamieren. Nehmen Sie alle Arbeiten in Ruhe ab, und rügen Sie Mängel umgehend nach deren Entdeckung. Schauen Sie nach einiger Zeit noch einmal genau nach: Die Garantie- und Gewährleistungspflicht des Unternehmers dauert fünf Jahre. anzeige Der schönste teil ihres spaziergangs? Das heimkommen. Zu Hause ist es eben doch am Schönsten. Denn dort entspricht alles Ihren Vorstellungen. Wir realisieren Ihr Traumhaus, von der Baulandsuche über die Baueingabe und die Bauphase bis zur Schlüsselübergabe. Und das Beste: Ihr SWISSHAUS erhalten Sie termingerecht und zum garantierten Festpreis. Lassen Sie sich persönlich beraten und informieren Sie sich unter www.swisshaus.ch Gratis -Info: 0800 97 800 8 23. Juni 2013 Dossier Wohnen — 81 Wer saniert, dem wird gegeben Setzt man bei einer Sanierung auf Energieeffizienz, spart man Heizkosten – und profitiert von Fördergeldern Von Markus Ganz D ie angestrebte Ener­ giewende ist in der Schweiz nur möglich, wenn der Gebäudebe­ stand energieeffizienter wird – denn der grösste Teil des hie­ sigen Energieverbrauchs entfällt auf Häuser. Doch nur jede zweite Sanie­ rung zielt tatsächlich auf höhere Energieeffizienz ab. Hauseigen­ tümer wollen eben vor allem dort ­investieren, wo es sich lohnt – und viele von ihnen zweifeln offensicht­ lich am wirtschaftlichen Nutzen des Energiesparens. Zuoberst auf ihrer Prioritätenliste steht meist das Behe­ ben von Schäden, das dem Wert­ erhalt der Liegenschaft dient. Da­ nach folgen Modernisierungen, die den Komfort und dadurch auch den Marktwert einer Liegenschaft erhöhen. Diese Werterhöhung ist auch wichtig, wenn es um die Finan­ zierung geht – denn Banken ge­ währen in der Regel nur Kredite für wertvermehrende Investitionen. Der Ersatz einer alten sanitären Einrich­ tung durch eine gleichwertige neue gilt nur als werterhaltend und wird nicht finanziert. Ob sich eine energetische Sanie­ rung aus finanzieller Warte lohnt, ist tatsächlich umstritten. Auf der Web­ site www.dasgebaeudeprogramm.ch wird vorgerechnet, dass man mit der ­Gesamtsanierung eines typischen Schweizer Einfamilienhauses jähr­ lich rund 1800 Franken an Heizkos­ ten einsparen könne. Trotzdem meint Ansgar Gmür, Direktor des Hauseigentümerverbands HEV Schweiz, die Kosten einer energetis­ chen Sanierung liessen sich bei den gegenwärtigen Energiepreisen kaum amortisieren. «Muss aber zum Bei­ spiel der Verputz ohnehin ersetzt werden, kann sich der Einbau einer besseren Dämmung rentieren. Sol­ che Massnahmen können wegen Auflagen ohnehin zwingend sein, oft erhöhen sie zudem den Komfort.» Beiträge muss man vor Baubeginn beantragen Kommt hinzu, dass man die Kosten für energetische Massnahmen nicht allein stemmen muss. Seit die Ener­ giewende eingeläutet wurde, ist die Zahl der staatlichen Unterstützungs­ angebote geradezu explodiert. Mitt­ lerweile gibt es über 2000 öffentliche Fördermittelprogramme, die man je nach Wohnort und Art der energe­ tischen Sanierungsmassnahmen an­ gehen kann. Auf Energiefranken.ch werden die am Wohnort beanspru­ chbaren Förderprogramme nach ­Angabe der Postleitzahl mitsamt den Kontaktangaben aufgelistet. Bau­ welt.ch liefert noch mehr: Dort kann man mögliche Massnahmen bezüglich Solarthermie, Fotovoltaik, Dach, Fenster, Lüftung, Heizung, Keller und Fassade wählen; der Energiesparrechner gibt dann die prozentualen Einsparungen der ein­ zelnen Massnahmen an und zeigt, wie sich die Energiekennzahl, der Energieverbrauch, der CO2-Ausstoss und der Solaranteil verändern. Wer Fördermittel beanspruchen will, muss in jedem Fall darauf ach­ ten, dass die Beiträge vor Baubeginn beantragt werden und dass die Ter­ mine für die Gesuchseingabe einge­ halten werden. Die bereitgestellten finanziellen Mittel können zudem bereits ausgeschöpft sein, wie dies bei «Das Gebäudeprogramm» letztes Jahr der Fall war. Die Sache mit den Förderbeiträgen ist also ähnlich komplex wie jene mit dem Energie­ sparen. Deshalb lohnt es sich, einen Experten beizuziehen – umso mehr, als dass viele Gemeinden und Kan­ tone selber Energieberatungsstellen unterhalten und sich meist stark an den Kosten einer Beratung beteili­ gen. Die Stadt Zürich stellt zum Bei­ spiel 25 unabhängige Energie-Coa­ ches zur Verfügung. Deren reine Vorgehensberatung ist kostenlos, themenspezifische Beratungen, etwa bezüglich Heizsystem, gibt es ab 500, eine Baubegleitung ab 2000 Fran­ ken. Im Kanton Basel-Stadt ist die Baubegleitung durch einen EnergieCoach im Fall einer Gesamtsanie­ rung sogar weitgehend gratis. Gross­ zügig ist Basel-Stadt auch mit För­ derbeiträgen: Bei Gesamtsanierun­ gen, die energetische Massnahmen einschliessen, können sie bis zu ein Drittel der Baukosten abdecken. Bei Neubauten sind Auflagen oft strenger Grundsätzlich beginnt die Kalkula­ tion der Kosten bei einem Erneue­ rungsprojekt immer mit der Frage, ob ein Ersatzneubau nicht sinnvol­ ler wäre – zumal sich dann auch das Problem der Energieeffi­ zienz elegant lösen liesse. Ansgar Gmür vom HEV betont, dass es auf die Frage «Neubau oder Sa­ nierung?» meistens keine simplen Ant­worten gebe. «Viele Aspekte müssen berücksichtigt werden, etwa auch Bauauflagen, die bei einem Neubau häufig strenger sind. In erster Linie zählt aber die Substanz des spezifischen Objekts und die finanzielle Situation des Eigentümers.» Entscheidet man sich für eine Sanierung, kann man zwischen einer Gesamtsanierung und einer Etappierung wählen. Die Gesamtsanierung ist in der Regel günstiger als ein etappenweises ­Vorgehen. Bei einer Etappierung Es lohnt sich, Experten beizu­ ziehen können dafür die Investitionen auf mehrere Jahre verteilt werden, was sich meistens auch steuerlich aus­ zahlt. Zudem kann die Liegenschaft weiterhin bewohnt werden – Ver­ mieter haben daher weiterhin Ein­ nahmen, selbst wenn sie je nach Dauer und Beeinträchtigung eine Mietzinsermässigung gewähren müs­ sen. HEV-Direktor Gmür widerspricht der oft gehörten Ansicht, Vermieter hätten kein Interesse an einer ener­ getischen Sanierung, weil die Mieter die Heizkosten so oder so überneh­ men müssten. «Hauseigentümer tra­ gen mit energetischen Sanierungen auch zum Erhalt und zur Verbesse­ rung der Bausubstanz ihrer Liegen­ schaft bei. Und sie werden damit den steigenden Ansprüchen der Mieter­ schaft besser gerecht, sodass sie mit ihrer Liegenschaft auf dem Markt besser bestehen können.» Da ener­ getische Sanierungsmassnahmen den Wert einer Liegenschaft erhöhen, dürfen Vermieter diesen Anteil auch auf den Mietzins abwälzen. Der Schweizerische Mieterinnen- und Mieterverband hat ausgerechnet, dass bei einer Investition von 140 000 Franken in energetische Massnah­ men pro Wohnung mit einer Erhöhung des monatlichen Mietzin­ ses um 230 Franken gerechnet wer­ den muss. anzeige «Sanierungen haben einen hohen Unsicherheitsfaktor» Kurt Frehner, Raiffeisen Schweiz, über Unvorhergesehenes bei Renovationsprojekten Modernisierung mit Mehrwert EgoKiefer Wechselrahmen-Fenster ermöglichen den Fenstertausch innert nur einer Stunde. Von kostenloser Beratung profitieren! Light Art by Gerry Hofstetter © Lassen Sie sich vom EgoKiefer Spezialisten beraten. An 13 Vertriebsstandorten sowie bei über 350 Fachbetriebspartnern in der ganzen Schweiz: www.egokiefer.ch Wie finanziert man am besten die Sanierung des Eigenheims? Das hängt vom Kundenbedürfnis und den eigenen finanziellen Mög­ lichkeiten ab. Meist setzt sich die ­Finanzierung einer Sanierung aus ­einer Kombination von Erspartem und einer Hypothek zusammen. Wir fördern Sanierungen auch mit Zins­ vergünstigungen wie bei der Eco­ hypothek oder der Renovations­ hypothek. Erhält man für eine Sanierung denn ebenso einfach eine Hypothek wie für einen Neubau? Raiffeisen finanziert grundsätzlich nur wertvermehrende Investitionen, ausser die bisherige Hypothek ist so weit amortisiert, dass sie wieder aufgestockt werden kann. Häuser werden zu maximal 80 Prozent be­ lehnt; Steigt der Wert eines Gebäu­ Kurt Frehner, Leiter Basisund Bilanz­ produkte bei Raiffeisen des nach dem Umbau, kann man ­daher auch die Hypothek erhöhen. Wir achten darauf, dass unsere ­Kunden die Umbaukosten langfris­ tig ­tragen können, indem die gesam­ ten Finanzierungskosten für das ­Gebäude nicht mehr als ein Drittel des Bruttolohns ausmachen dürfen. Wo liegen Ihrer Erfahrung nach die finanziellen Fallstricke? Sanierungen sind mit einem hohen Unsicherheitsfaktor behaftet, vor ­allem, wenn Umbauarbeiten die Grundsubstanz des Gebäudes be­ treffen. Da können schon einmal ­unvorhersehbare Dinge zum Vor­ schein kommen, die massgeblich ­mehr kosten als ursprünglich ge­ plant. Hier sind finanzielle Reserven wichtig, damit zusätzliche Kosten kein Problem darstellen. Markus ganz Klimaschutz inbegriffen. Im Sommer ist das Fell des Polarfuchses braun und die Haare kurz. Im Winter wächst ihm ein weisses Fell mit langen Haaren; so kann er in bis zu minus 80° Celsius ausharren. EgoKiefer Wechselrahmen-Fenster passen sich ebenfalls schnell und flexibel der Situation an. EgoKiefer Wechselrahmen-Fenster ermöglichen den Fenstertausch innert nur einer Stunde. steht für Renovation Ego®Reno ist Teil des EgoKiefer Mehrwertsystems Ego®Power. Ausgehend von den Basisausführungen der EgoKiefer Fenster in Kunststoff, Kunststoff/ Aluminium, Holz und Holz/Aluminium sind diese Optionen speziell auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet. 23. Juni 2013 Dossier Wohnen — 83 Ganz schön neu 60 Tonnen Farbe und Berner Liftkabinen Aufstocken, erweitern, umnutzen und optimieren: Bei ­Sanierungsprojekten können sich Bauherren und Architekten austoben von Marius Leutenegger VORHER NACHHER NACHHER Fassade als Kraftwerk Fast immer gehen Gebäudesanierungen einher mit einer deutlichen Verbesserung der Energieeffizienz – das hat rechtliche, wirtschaftliche und ökologische Gründe. Einen konsequenten Weg ist das Zürcher Architekturbüro Viridén + Partner beim Umbau und bei der Erweiterung eines Mehrfamilienhauses in Romanshorn TG gegangen: Das 50-jährige Gebäude wurde in ein Plusenergiehaus verwandelt. Dazu hat das Büro, das sich auf Umbauten nach ökologischen Kriterien spezialisiert hat, nicht nur eine Solarthermie- und Fotovoltaikanlage auf dem Dach installiert, sondern gleich die gesamte Fassade mit Fotovoltaikmodulen eingekleidet. Das Haus wird damit zum Kraftwerk, das jährlich rund 6000 Kilowattstunden mehr Strom produziert, als es selber benötigt. Den Mietern werden keine Energiekosten verrechnet. Dass die Fassade ihres Hauses dank einer sorgfältig gewählten Modulgrösse erst noch gut aussieht, ist ein zusätzliches Zückerchen. Detailversessener Blick aufs Ganze Es ist manchmal fast unglaublich, was aus einem «alten Haus von Rocky Docky» mit Erfahrung, Fantasie und handwerklichem Einfühlungsvermögen herausgeholt werden kann. In Steinmaur ZH sollten in einen alten denkmalgeschützten Speicher, dessen Kernbau aus dem 17. Jahrhundert stammt, zwei Wohnungen eingebaut werden. Die Lösung der hochkomplexen Aufgabe begann mit einer akkuraten Bestandesauf­ nahme: Alle Konstruktionstechniken mussten verstanden, der Zustand jedes Bauteils beurteilt werden. Gemeinsam entschieden die Fachleute, die alle der Interessengemeinschaft Altbau angehören, über fast unendlich viele Detailmassnahmen. Wie werden Fenster angebracht – und wie sorgt man dafür, dass sie zum Gesamtbild passen? Welche Elemente müssen unbedingt erhalten bleiben, was lässt sich ersetzen, ohne dass der Charakter des Baus beeinträchtigt wird? Durch eine solche aufwendige Sanierung wird Geschichte nicht nur er-, sondern auch belebbar. VORHER Helle Hallen statt trübe Tassen NACHHER Mehr Ausdruck Anbauten an bestehende Gebäude sind manchmal nötig: Die Familie hat sich vergrössert, der Ruf nach Verdichtung führt zu Erweiterungen. Doch Anbauten sind auch heikel, weil sich das Neue nicht immer mit dem Alten verträgt. Manchmal entstehen jedoch attraktive Kontraste. Ein Beispiel für eine geglückte Symbiose von Baustilen findet man in Thusis GR. Das Wohnhaus Trepp entstand um 1845. Später kam an der Gebäuderückseite noch ein eher lieblos konzipierter Anbau hinzu. Bei der Sanierung des Gebäudes nach denkmalpflegerischen Kriterien sollte auch ein Personenlift eingebaut werden. Der Churer Architekt Pablo Horváth entschied sich, den Lift im Anbau unterzubringen. Dazu musste dieser erweitert und neu gestaltet werden. Die Form des Anbaus nimmt ebenso Bezug auf das klassizistisch gestaltete Hauptgebäude wie die Fassade, die sich an der klassischen Moderne orientiert. So entsteht ein ­Ensemble, das auf eindrückliche Weise verschiedene Kapitel der Architekturgeschichte repräsentiert. Fotos: Haerle Hubacher Architekten, Mark Röthlisberger/Hochbauamt Kanton Zürich, Thomas aus der Au, Manuel Lesch/Prisma, Moatti-Rivière architecture, Roger Frei, Viridén + Partner (2) VORHER Der Eiffelturm ist wohl eines der berühmtesten Monumente der Welt. Auf jeden Fall ist es mit einem Wert von 435 Milliarden Euro das wertvollste Europas, wie die Handelskammer von Monza errechnete. Das 324 Meter hohe Juwel wird entsprechend gut in Schuss gehalten und alle sieben Jahre neu bemalt. Das dauert jeweils fast eineinhalb Jahre und verbraucht rund 60 Tonnen Farbe, die auch eine Schutzschicht für das alte Puddeleisen ist. In seiner bald 125-jährigen Geschichte hat der Eiffelturm mehrmals die Farbe gewechselt: Mal war er ockergelb, dann rostbraun, seit einiger Zeit ist er bronzefarben, von oben nach unten leicht abgetönt, damit er sich gleichmässig vom Pariser Dunst abhebt. Der Eiffelturm wird aber nicht nur ständig renoviert, sondern auch unentwegt optimiert. Seit Frühjahr 2012 erfährt seine erste Etage eine Neugestaltung nach Plänen von Moatti-Rivière Architects. Die Balustraden und Böden bestehen künftig teilweise aus Glas, was besonderen Nervenkitzel 57 Meter über dem Boden garantiert. Zudem wird der Eiffelturm zum Kraftwerk: Vier Windräder produzieren 8000 Kilowattstunden Strom pro Jahr, vier Solarkollektoren liefern den Strom für die Wassererwärmung. Ende Jahr ist die Erneuerung der ersten Etage abgeschlossen, doch die Arbeiten gehen weiter. Seit 2008 wird der Westpfeiler saniert, unter anderem auch mit Schweizer Hilfe: Das Berner Karosserieunternehmen Gangloff hat die Liftkabinen geliefert. «Die besondere ­Herausforderung war, die Kabinen als Bausätze zu fabrizieren, denn wir konnten sie erst direkt im Turm zusammenbauen», sagt Marc Pfister, Direktor von Gangloff. «Das verlangte viel Entwicklungsarbeit.» Diese zahlt sich wohl aus: Wird dereinst der Ostpfeiler saniert, kommt Gangloff erneut zum Zug. VORHER NACHHER Der Botanische Garten der Universität Zürich ist auch wegen seiner Architektur bekannt: Bei der Eröffnung 1976 erregten die drei Schauhäuser, die von Hans und Annemarie Hubacher als markante Kuppeln gestaltet wurden, weit herum Beachtung. Ihr futuristisches Aussehen konnte sie nicht vor Alter schützen. Rost griff die Tragstruktur an, die Plexiglasscheiben wurden undicht und trüb, das Klima liess sich in den Gebäuden nicht mehr richtig regulieren – Subtropen-, Tropen- und Savannenhaus verwandelten sich schleichend in düstere Höhlen. Der Kanton Zürich beauftragte deshalb die beiden Architekturbüros Haerle Hubacher und Hubacher Peier mit der Komplettsanierung der Kuppeln. Die Architekten fanden Wege, die ursprüngliche ­Schönheit der Bauwerke trotz vielfältiger neuer Anforderungen zu bewahren: Sie verstärkten die Tragstruktur, ersetzten die einfache Plexiglashülle durch eine raffinierte zweifache und bauten ein Klimasystem ein, das sogar Nebel und Wind produzieren kann – die gezielten Luftströme verbessern das Pflanzenwachstum. Die Sanierung hat auch ökonomische Vorteile: Der ­Energieverbrauch ist um drei Viertel reduziert worden, jährlich werden 100 000 Franken an Energie- und Betriebskosten eingespart. Die neuen Kuppeln sind seit Anfang Juni wieder öffentlich zugänglich. VORHER VORHER NACHHER NACHHER Lila und Lavendel Bei der Modernisierung eines Einfamilienhauses aus den 1950er-Jahren im zürcherischen Küsnacht wurde auch das Badezimmer umgebaut. «Die Bauherrschaft hat eine Vorliebe für Opulenz», sagt Architekt Giovanni Mammone von Felix Partner. «Wir setzten beim Badezimmer deshalb nicht auf die übliche zurückhaltende Noblesse matt abgetönter Wände und sorgfältig darauf abgestimmter Bodenbeläge, für einmal durfte es etwas mehr Farbe sein – etwas viel mehr Farbe.» Gemeinsam mit den Bauherren wählten die Architekten die Farben Lila und Lavendel. Der Farbton zieht sich im Badezimmer konsequent durch, auch die Schränke sind entsprechend bemalt – dadurch integrieren sich die einzelnen Objekte vollständig ins Ganze. «Lila und Lavendel werden eher als feminin eingeschätzt», so Mammone. «Auf grossen Flächen wirken die Farben aber ausdruckstark, kräftig und geheimnisvoll.» Das Beispiel zeigt eindrücklich: Mit Farben kann man ohne grossen Aufwand viel Frische in ein altes Haus bringen. Dazu braucht es zuweilen aber Mut. 23. Juni 2013 Dossier Wohnen — 85 Hightech mit Durchblick Fenster haben sich in den letzten Jahrzehnten enorm entwickelt – daher lohnt es sich gleich mehrfach, sie bei Sanierungen zu erneuern Von Erik Brühlmann F enster gehörten stets zu den schwächsten Bauteilen und entwickelten sich während Jahrtausenden nur sehr langsam. Erst bestand ein Fenster einfach aus einem Loch in der Mauer. Um sich im Innern vor Witterungseinflüssen zu schützen, wurden bald «Fenster­scheiben» aus Tierhäuten, Pergament, Leinenstoff oder durchscheinendem Alabaster eingesetzt. Im alten Rom entstanden dann die ersten gläsernen Fenster­ scheiben aus Guss­glas; im Mittelalter setzten sich die Butzenscheiben durch, bei denen Glasteile mittels Bleifassungen zu Fenstern zusammengesetzt wurden. Mit der Zeit konnte immer grösseres Fensterglas hergestellt werden, weshalb sich Mitte des 19. Jahrhunderts endlich das Einfachglasfenster durchsetzte. Ab den 1950er-Jahren bestanden Fenster dann sogar aus zwei Glasscheiben, die dank der Luftschicht zwischen den Scheiben besser isolierten – «Doppelverglasung» hiess das. Wollte man das Glas richtig sauber kriegen, musste man den Rahmen aufschrauben. «Denn zwischen den Scheiben bildete sich nach einer gewissen Zeit Kondenswasser», erklärt Ueli Moor, Leiter Beratung beim Bützberger Glashersteller Glas Trösch. Dreifach-isolierVerglasung Multifunktionale Technik Glas Argonfüllung Hoher Lichtdurchlassgrad Solare Energiegewinnung Wärmedämmbeschichtung Wärmereflexion Basisschutz für Vögel (E5) Solche Fenster waren noch bis in die 1970er-Jahre Standard. Danach wurden sie von den sogenannten Isolierverglasungen abgelöst. Trotz ihres Namens boten Isolierverglasungen zu jener Zeit aber kaum Vorteile hinsichtlich Wärmedämmung. Moor: «Der Fortschritt betraf das Randverbundsystem: Es verschloss den Raum zwischen den Scheiben hermetisch. Daher konnte sich kein Kondenswasser mehr bilden.» Seit einigen Jahrzehnten werden Fenster nun in rasendem Tempo verbessert – dank neuer Materialien und Verfahren. «Bei Neubauten sind heute Dreifachverglasungen mit zwei Wärmeschutzbeschichtungen die Norm», so Ueli Moor. Die Zwischenräume zwischen den Scheiben sind üblicherweise mit dem Edelgas Ar- SonntagsZeitung Huwi Pro Quadratmeter Glas 20 Liter Heizöl sparen Energie-Ventil Der U-Wert ist die Masseinheit für den Wärmedurchgangskoeffizienten. Er gibt die Wärmemenge an, die pro Zeiteinheit bei einem Temperaturunterschied von einem Grad durch einen Quadratmeter eines Bauteils hindurchfliesst. Weniger technisch formuliert, bezeichnet der U-Wert den Wärmeverlust eines Bauteils, zum Beispiel einer Verglasung. Je näher der U-Wert bei null liegt, desto kleiner ist der Wärmeverlust nach aussen und desto geringer ist der Energieverbrauch innen. Der g-Wert bezeichnet den Gesamtenergiedurchlassgrad. Er ist die Summe aus Strahlungstransmission und Wärmeabgabe nach innen. Mit anderen Worten: Der g-Wert gibt an, wie viel von der auf ein Glas treffenden Sonnenenergie ins Innere gelangt. Während der U-Wert möglichst klein gehalten werden sollte, ist der g-Wert eine flexible Grösse. Soll die passive Sonnenenergie optimal genutzt werden, ist ein hoher g-Wert gefragt; soll die Sonnenschutzwirkung optimal sein, braucht es einen niedrigen g-Wert. gon gefüllt, das besser isoliert als Luft. Das eigentliche Geheimnis einer guten Verglasung sind aber die Wärmeschutzbeschichtungen auf den Scheiben selbst; sie verhindern, dass die Wärme ungehindert von innen nach aussen abstrahlen kann. Technisch gesprochen werden auf diese Weise U-Werte von durch­ schnittlich 0,5 bis 0,7 erreicht (mehr dazu im Kasten). Alte Isoliergläser haben einen U-Wert von etwa 2,8. Dass man einen energetischen Quantensprung vollziehen kann, wenn man alte Fenster austauscht, versteht sich da fast von selbst: Weil viele Altbauten aus den 1950er-, 1960er- und 1970er-Jahren noch immer mit Doppel- und Isolierverglasungen aufwarten, lassen sich pro Quadratmeter Glas jährlich bis zu 20 Liter Heizöl einsparen. Ein Optimum erreicht man allerdings erst, wenn man beim Austausch einer Verglasung gleich das komplette Fenster inklusiv Rahmensystem ersetzt. «Denn was Wärme- und Schalldämmung anbelangt, ist heutzutage das Rahmensystem der Schwach­ punkt», sagt Ueli Moor. Bei Renovierungen kann es indessen vorkommen, dass der Aufwand für den Austausch des Rahmens zu gross wäre – und sich keine Dreifachverglasung in den alten Rahmen einbauen lässt. In solchen Fällen greift man als Kompromiss häufig auf eine Doppel­ verglasung aus modernem Isolier­glas mit Wärmeschutzbeschichtung zurück. Die Verbesserung der U-Werte ist auch dann noch eklatant. Moderne Verglasungen können wesentlich mehr als nur isolieren. Heute bleiben fast keine Funktionswünsche offen. Es gibt Sonnenschutz- und Antibeschlagbe­ schichtungen oder Ver- und Ent­ spiegelungen, Einscheiben- und Verbundsicherheitsgläser sorgen für Splitter- und Einbruchschutz, Vogelschutzglassysteme garantieren, dass Vögel eine Scheibe als Hindernis erkennen und nicht dagegenfliegen. Alle diese Funktionen sind bei einer Verglasung auch noch fast beliebig kombinierbar. Diese Multifunktionalität hat aber auch Tücken. «Vielleicht läuft man allmählich Gefahr, das Bauelement Fenster zu überfor- dern», sagt Peter Schwehr, Leiter des Kompetenzzentrums Typologie & Planung in Architektur (CCTP) an der Hochschule Luzern. Fenster sollten – wie jedes andere Bauteil auch – nicht für sich selbst, sondern als Teil des Systems Haus betrachtet werden. «Es ist immer gefährlich, wenn ein einzelnes Bauteil unzählige Sachen leisten muss», so Schwehr. «Man sollte von der Idee wegkommen, Bauteile gesondert perfektionieren zu wollen, sie dann zusammenzusetzen und zu hoffen, dass dies zu einem optimalen Ergeb­nis führt.» Sonst orientiere man sich an vielen einzelnen Spitzenwerten und verliere die Verhältnismässigkeit aus den Augen. Oder anders gesagt: Was nützt ein luftdichtes Fenster, wenn es aufgrund der Orientierung des Gebäudes zur Überhitzung der Räume führt, die dann mit einer Energie verbrauchenden Klimatisierung ausgeglichen werden muss? «Wichtig ist das Gesamtresultat», sagt Schwehr. Experimente mit Vakuum und Vierfachverglasung Das Potenzial von Dreifachverglasungen scheint heute weitgehend ausgereizt. Was kann da die Zukunft noch bringen? Ueli Moor von Glas Trösch: «Man experimentiert schon seit etwa 25 Jahren mit Verglasungen, die statt einer Argonfüllung ein Vakuum zwischen den Gläsern haben. So könnte man mit einer Zweifachverglasung U-Werte wie bei einer modernen Dreifachverglasung erreichen.» Technische Tücken wie zum Beispiel eine Systemdichtigkeit, die über Jahrzehnte gewährleistet sein muss, und die Herstellungskosten verhindern allerdings bisher die Marktfähigkeit von Vakuumverglasungen. Auch Vier­fach­verglasungen, die Glas Trösch bereits versuchsweise entwickelt hat, scheitern an der Wirtschaftlichkeit. Viel Potenzial liegt jedoch darin, das Glas als Energielieferanten zu nutzen. Sonnen­ strahlung ist auch dann vorhanden, wenn der Himmel nicht blau ist. Eine Dreifachisolierverglasung lässt diese Gratisenergie zwar herein, aber nicht mehr hinaus. Ueli Moor: «Daraus sollte man ein effizientes Haustechniksystem entwickeln.» anzeige www.alfred-mueller.ch Räume voller Leben <wm>10CAsNsjY0MLQ01zUwszAzNgIAdZ_hzA8AAAA=</wm> <wm>10CFWMMQ4CMQwEX-RoN46dGJfoutMViN4Noub_FQodxXQzc55pDT_ux_U8HkkwpsCXa8-l0WCWPWZzXQmldVBvCCOHm__5MkafBGo7AhVaIcQgxlqTRd2H2jVG-7zeX_GXrmmAAAAA</wm> Arbeitsräume, wo alles andere zur Nebensache wird. Erfolgreiche Geschäfte gedeihen und wachsen mit den richtigen Arbeitsräumen. Die Alfred Müller AG unterstützt Sie dabei als Ihre Partnerin für Immobiliendienstleistungen. Von der Standortsuche bis zur optimalen Raumgestaltung. Als führende Schweizer Immobiliendienstleisterin entwickeln wir Grundstücke und Immobilien nach Mass. 23. Juni 2013 Eine Hürde, aber kein Hindernis Wer mit dem Denkmalschutz zu tun hat, erlebt Grauenhaftes – falsch, sagen Experten, die ­Zusammenarbeit kann problemlos sein Von Marius Leutenegger Villa Sunneschy, Stäfa ZH: Gebaut 1905, renoviert 2001 W hohl jeder, der sich mit Bauen beschäftigt, hat schon einmal eine Gruselgeschichte rund um die Renovation eines zwar privaten, aber vom Staat denkmalgeschützten Gebäudes gehört: Wohlmeinende Eigentümer wollten eine Villa oder ein anderes wertvolles altes Haus instand stellen – doch die Denkmalpfleger stellten sich quer, verteuerten durch ihre Auflagen jeden Schritt und verhinderten am Ende, dass das alte Gebäude mit neuem Leben gefüllt werden konnte. Doch gibt es ihn tatsächlich, den Interessenkonflikt bei der Sanierung alter Bausub­stanz? Und sind Denkmalpfleger tatsächlich sture Kerle ohne Verständnis für moderne Bedürfnisse? Zumindest Daniel Schneller macht nicht den Eindruck eines weltabgewandten Ewiggestrigen, der die Innenstädte am liebsten mumifizieren würde. Der 48-jährige Kunsthistoriker leitet seit drei Jahren die Denkmalpflege des Kantons Basel-Stadt; zuvor war er in gleicher Funktion in Winterthur tätig. Im Gespräch erweist er sich als humorvoller Fachmann, der zwar ein grosses historisches Interesse, aber beide Füsse auf dem Boden hat. Und der sich auch bewusst ist, dass er keine exakte Wissenschaft vertritt, sondern eine, die reichlich Ermessensspielraum lässt und bei der vieles nicht so klar ist. Wie viele Gebäude in der Schweiz unter Schutz stehen, kann er zum Beispiel nicht sagen. Denn erstens gibt es viele verschiedene Abstufungen vom Denkmalschutz über die ­Inventarisierung bis zum Ortsbildschutz. Zweitens ist, wie in der Schweiz üblich, alles von Kanton zu Kanton verschieden. Und drittens stellt sich die Frage, ob ein privates Gebäude geschützt ist, oft erst, wenn dafür ein konkretes Bauprojekt vorliegt. Denkmalschutz ist immer ein politischer Entscheid «Bei uns in Basel wurde zum Beispiel noch nicht jedes Gebäude beurteilt», sagt Schneller. Seit 1980 schreibt ein Gesetz die Überprüfung des gesamten Gebäudebestands im Stadt­kanton vor. Die Denkmal­ pfleger ­gehen durch eine Strasse nach der anderen, beurteilen, welche Gebäude schützenswert sein könnten – und nehmen diese in ein Inventar auf. Eine Inventarisierung bedeute nicht, dass ein Gebäude auch wirklich denkmalgeschützt sei, sagt Schneller. «Wird aber ein Bauprojekt eingereicht, das eine Gefährdung für ein inventarisiertes Gebäude bedeutet, folgen weitere Abklärungen.» Diese können zu einem Gutachten eines Architektur- oder Kunsthistorikers führen. Der Denkmalrat befindet dann anhand des Gutachtens, ob ein Gebäude schützenswert sei, und er stellt dem Regierungsrat einen Antrag. Dieser entscheidet über die Unterschutzstellung, die vor Gericht angefochten werden kann. In anderen Kantonen ist das ­Vorgehen anders, grundsätzlich bleibt die Unterschutzstellung aber komplex und selten – nur ganz ­wenige Prozent aller Gebäude in der Schweiz sind geschützt. «Das Eigentumsrecht hat in der Schweiz einen hohen Stellenwert», sagt Daniel Schneller. «Die Hürden, dieses einzuschränken, sind entsprechend hoch.» Tatsächlich beschneidet eine Unterschutzstellung das Eigentumsrecht stark: Mit einem denkmal­ geschützten Haus kann sein Besitzer nicht mehr tun, was er will. Wird die Unterschutzstellung nicht von einem Gericht aufgehoben, dürfen jene ­Elemente des Gebäudes, welche die Denkmalpfleger als schützenswert erachten, nicht mehr beeinträchtigt werden. Meistens ist vor allem die Fassade geschützt, weil sie für das Gesicht einer Strasse oder eines Platzes besonders wichtig ist; manchmal können aber selbst Türklinken unter Schutz stehen, weil sie etwas Wichtiges über die bauliche Vergangen- heit aussagen. Jedes Gebäude ist ein Unikat, und deshalb sind auch die denkmalpflegerischen Auflagen individuell. Führt das notgedrungen zu Konflikten mit Bauherren? Daniel Schneller winkt ab: «Meist werden denkmalgeschützte Gebäude von Leuten umgebaut, die eine hohe Affinität zur alten Bausubstanz haben und selber an deren Erhalt interessiert sind. Echte Zielkonflikte entstehen vor allem dann, wenn jemand ein denkmalgeschütztes Objekt kauft, um damit Geld zu machen – wenn er das Gebäude zur Ware degradiert.» Das komme jedoch selten vor. Daniel Schneller ist froh, dass dem so ist, denn «bei uns in der Denkmalpflege arbeiten so wenig Leute, dass wir die vielen Projekte gar nicht begleiten könnten, wenn es ständig grundsätzliche Konflikte gäbe.» In Basel werden jedes Jahr etwa 600 schützenswerte Objekte restauriert, umgebaut oder renoviert; gegen die Empfehlungen der Denkmalpflege wird pro Jahr etwa in drei Fällen rekurriert. Diese äusserst geringe Rate «schlecht bewohnte Häuser sterben» führt Schneller auf die Schweizer Mentalität zurück. «Wir sind auf Ausgleich getrimmt, die Konsensfindung ist hoch entwickelt. Niemand will einen Fall eskalieren lassen – und wir Denkmalpfleger wollen ja auch nicht, dass ein geschütztes Gebäude nicht mehr bewohnt werden kann.» In Projekte mit denkmalgeschützten Gebäuden seien zudem oft Architekten involviert, die viel Erfahrung im Umgang mit kulturhistorischer Substanz hätten und sich ebenfalls als deren Anwälte verstehen würden. Ein solcher Architekt ist der ­Zürcher Wolfgang Müller. «Ich liebe Projekte mit denkmalgeschützten Häusern!», sagt er. «Aus einem alten Haus kann man lesen wie aus einem Krimi – zerkratzte Türen, die ­verschiedenen Farbaufträge, die technischen Installationen oder ­früheren Umbauten erzählen viel über den Charakter der Bewohner.» Die Frage, warum der Erhalt alter Gebäude wichtig ist, beantwortet Müller mit dem Verweis auf ­Demenzkranke: «Es gehört zu den ­tragischen Erfahrungen, jemanden zu erleben, der seine Identität verloren hat. Wir brauchen Vergangenheit – und zu ihr gehören eben auch ­Gebäude.» Gleichzeitig sei aber auch wichtig, dass die alten Häuser gern bewohnt würden – «denn schlecht anzeige BAUSTART ERFOLGT! <wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2sjQyNAAAuGe4ow8AAAA=</wm> <wm>10CFVMuw6AIBD7IkjLHch5o3EzDsadxTj7_5Pg5tC0TR_b5jniw7Lu53o4QdUgyRLhVSwiZxcyVtJRaAmUmZJBGMqvH1TTRKCNTkAJtNZFz7U2lWHGQyft8_hc9wvvczjLgAAAAA==</wm> Dossier Wohnen — 87 «Ich will unser Zuhause optimal versichern.» Denkmalgeschützte Scheune aus dem 19. Jahrhundert: Schifffahrtsmuseum in Männedorf ZH bewohnte Gebäude sterben ebenfalls». Man müsse deshalb immer einen Weg finden, bei einem Haus das Wertvolle zu erhalten und zugleich zeitgenössisches Wohnen zu ermöglichen. «Der Grat zwischen diesen Aufgaben ist oft sehr schmal und kann nur mit viel Kreativität, Sorgfalt, Erfahrung und regem ­Gedankenaustausch bewältigt werden.» Er schätze deshalb Denkmalpfleger, mit denen er über das Objekt sprechen könne, sagt Müller. «Heute ist die Denkmalpflege in der ­Regel ein hoch professioneller Partner, ­modern und auf­geschlossen. Es gibt keine grundsätzlichen Zielkonflikte, im Gegenteil: Ohne Denkmalpflege wäre ich manchmal unsicher, mir fehlte der Gesprächspartner.» Pauschales Gutachten erschwert Abbruch «In der Regel» meint allerdings, dass die Zusammenarbeit doch nicht in jedem Fall reibungslos verläuft. «Man hat mit Menschen zu tun», sagt Müller, «und es kommt sehr darauf an, wer einem gegenübersitzt.» Unerfreulich sei zuweilen auch die Zusammenarbeit mit Heimatschutzkommissionen, die sich ebenfalls einschalten, wenn es um die Erneuerung alter Bausubstanz geht. «Dort können Leute sitzen, die von der Unterschutzstellung geradezu besessen sind.» Müller steht dem Verbandsbeschwerderecht daher skeptisch gegenüber. «Wir brauchen professionelle Partner – weil die Arbeit mit denkmalgeschützter Substanz extrem anspruchsvoll ist.» Eine andere negative Erfahrung machte der Architekt mit Isos, dem «Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder von nationaler Bedeutung der Schweiz». Müller berichtet von einem grösseren Bauvorhaben, dem Abbruchhäuser weichen sollten. «Meines Erachtens haben diese Häuser keinerlei denkmalpflegerischen Wert. Jetzt hat sie das Isos aber in einem äusserst knappen und pauschalen Gutachten als schützenswert bezeichnet.» Das Gutachten basiere einzig auf dem Urteil der verantwortlichen Person bei Isos, die Gemeinden seien nicht involviert gewesen. Müller: «Wir müssen nun ebenfalls ein teures Gutachten erstellen lassen, das alles verzögert.» Ob ein Projekt mit alter Bausubstanz zum Traum oder doch zum Albtraum wird, hat also vor allem damit zu tun, welche Stellen und Personen darin involviert sind. Als Bauherr ist man daher gut beraten, erfahrene Architekten zu beauftragen – und so früh wie möglich den Kontakt zu den Behörden zu suchen. Er ist der beste Stuckateur der Schweiz Wer ein altes Gebäude renoviert, braucht oft einen guten Stuckateur. Als bester im Land gilt der Berner Serafin Steinemann Unsere Epoche liebt den Wettbewerb – und deshalb gibt es auch einen Schweizer Meister unter den Gipsern/Stuckateuren. Er ist gerade einmal 20 Jahre alt, stammt aus Bern und heisst Serafin Steinemann. Geradezu gigantisch war die Konkurrenz um den Titel allerdings nicht: Zu den Berufsmeisterschaften der Stiftung Swiss Skills wird nur eingeladen, wer einen wirklich guten Lehrab­schluss gemacht hat. «Und es gibt nicht viele, die eine Lehre anfangen und auch beenden», weiss Steinemann. Dabei ist die Nachfrage nach guten Berufsleuten gross – als gelernter Gipser habe man deshalb immer einen Job, sagt der Champion. Er selbst ergriff den Beruf, weil er sowohl Interesse an Handwerk als auch an Feinarbeiten hat. Heute arbeitet er bei der Maler Pfister AG in Bern, die auch auf die Renovation historischer Bauten spezialisiert ist. 24/7 Schaden ser vice Gebäudeversicherung der AXA/ Trainiert für die WM: Serafin Steine­mann, Schweizer Meister Gipser/Stuckateur Stuckaturen benötigten viel Feingefühl. «Aber es ist halt billiger, eine fertige Plastikstukkatur im Baumarkt zu kaufen und selbst an die Wand zu kleben, als eine richtige Stuckatur in aufwendiger Handarbeit von einem Profi machen zu lassen.» Ebenso viel Geschick benötige ein Wandputz: «Das ist, wie wenn man mit einer nassen Joghurtmasse eine Fläche überziehen muss, ohne dabei Striemen zu hinterlassen!» Wer seine Decke vom Meister persönlich ver­schönern lassen möchte, braucht gegenwärtig etwas Geduld: In diesen Wochen arbeitet Serafin Steinemann nur aushilfsweise, denn er befindet sich im Training für die World Skills, die Berufsweltmeisterschaften. Sie finden vom 2. bis 7. Juli in Leipzig statt. Die Schweiz tritt mit einer Delegation von 39 Teilnehmern aus 37 Berufen an – «eine grosse Sache!», findet Steinemann. Entsprechend hart trainiert er auch. «In meiner Branche wird vier Monate vor der Weltmeisterschaft mitgeteilt, welches Projekt es am Titelkampf zu bewältigen gilt – und das ist gut so, denn ohne gezielte Vorbereitung wäre man bei einer solch ­komplizierten Aufgabe verloren.» Erik Brühlmann Bautrocknungs-Experte bei Wasserschaden innert 4 h vor Ort Solaranlagen und Wärmepumpen versicherbar Schäden bei Umbau/Renovationen bis 100 000.– versichert * AXA.ch * Angebot gilt bei Neuabschluss oder ab Vertragsänderung einer Gebäudesachversicherung. 88 — Dossier Wohnen 23. Juni 2013 Mieter als sanfte Sanierer Auch wenn Sie nicht Wohnungseigentümer sind, können Sie Ihrem Lebensraum mit wenig Aufwand viel Individualität verleihen Von Marius Leutenegger und Christina Hwang K lar: Eine Mietwohnung ge­ hört dem Eigen­tümer. Er bestimmt, wann was sa­ niert wird. Das bedeutet aber keineswegs, dass Mieter ihr Wohn­umfeld nicht mit­ prägen könnten – im Gegenteil: Das Mietrecht lässt ihnen sogar recht grossen Spielraum. Grundsätzlich gilt nämlich, dass Mieter die Woh­ nung einfach wieder so zurückgeben müssen, wie sie diese übernommen haben. Sie können also die Wände in jeder beliebigen Farbe streichen, wenn sie am Ende den ursprüng­ lichen Zustand wieder­herstellen. Sie können auf eigene Kosten neue Böden verlegen, falls sich diese wie­ der spurlos entfernen lassen, und sie dürfen sogar ihr Lieblingslavabo ins­ tallieren, wenn sie das ursprüngliche behalten und im Kündigungsfall wieder sauber einsetzen. Unter Um­ ständen können sie sogar Änderun­ gen vornehmen, die nicht reversibel sind – dazu be­nötigen sie aber die ausdrückliche Einwilligung des Ver­ mieters. Manch­mal ist der Vermieter sogar bereit, eine Umgestaltung mitzufinanzieren, zum Beispiel dann, wenn sie die Woh­nung auf­ wertet. Zu empfehlen ist daher in je­ dem Fall: bei grösseren Eingriffen Rück­sprache mit dem ­Eigentümer nehmen. Kurs in Plättlikleben und Laminatverlegen Obwohl die Möglichkeiten, einer Mietwohnung eine individuelle ­Note zu verleihen, ziemlich gross sind, werden sie eher selten genutzt –­ ­offenbar gibt es Hemmungen, an fremdem Eigentum herumzuwer­ keln. Für Zurückhaltung sorgt wohl auch, dass man sich gute Resultate schlicht nicht zutraut, wenn man ­selber Hand anlegt. Heimwerken erfordert aber keine besonderen Talente, und abgesehen davon gibt es heute unzählige Kur­ se, in denen man sich die nötigen Kompetenzen aneignen kann. Die Migros-Klubschule bietet zum Beis­ piel den Workshop «1 x 1 des Haus­ halthandwerks» an, bei dem man den Umgang mit Bohrer und Pinsel lernt. Besonders erfolgreich ist der «Woman’s Day», den der Do-itFachmarkt Bauhaus regelmässig veranstaltet: Frauen lernen dort, wie man Plättli klebt oder Laminat verlegt. Der Kurs, der in zahlreichen Bauhaus-Filialen durchgeführt wird, kostet nichts, ist aber oft schon früh ausgebucht. Wer keinen Platz findet, muss ­deshalb nicht verzweifeln: Die ­meisten Do-it-Geschäfte präsentie­ ren auf ihren Websites unendlich ­viele Tipps, Tricks und Anleitungen für Heimwer­ker. Vorbildlich sind ­dabei zum Beispiel Hornbach.ch oder Obi-baumarkt.ch. Und Tipps über Farb­gestaltung und Licht er­ halten Sie auch auf dieser Seite. Der sanften Sanierung der­ eigenen Mietwohnung steht also selbst mit zwei linken Händen nichts im Weg! Licht: Das unterschätzte Potenzial Lampe und Kunstwerk: Kollektion «IN-EI» von Issey Myake, Artemide, 600 bis 2000 Franken Oft wird bei Einrichtungen die Beleuchtung sträflich vernachlässigt. Noch immer scheint die Einstellung weit verbreitet, Licht müsse einfach für anständige Sichtverhältnisse sorgen. Dabei ist Licht ein Gestaltungselement, das auch einem wenig attraktiven Raum Stil und Eleganz verleihen kann. Lichtquellen schaffen Inseln für verschiedene Aufmerksamkeitsbereiche und Tätigkeiten, der Lichtkegel definiert, fokussiert und optimiert die Wahrnehmung des Raums. Eine einfache Empfehlung lautet: Ein Raum sollte über mindestens eine Grundbeleuchtung und zwei bis drei Akzentbeleuchtungen verfügen. Er sollte also nicht in einem regelmässigen gleissenden Licht erstrahlen, sondern sozusagen durch Licht geformt werden. Probieren Sie einfach aus, wie Ihr Raum unter verschiedenen Beleuchtungen wirkt, setzen Sie Akzente, arbeiten Sie auch einmal mit indirektem Licht, leuchten Sie also direkt an die Wand oder Decke. Dass manche Leuchten nur die Funktion eines Stimmungsmachers erfüllen, muss Stromsparer nicht gleich auf die Palme bringen – dank LED ist der Verbrauch der Lampen inzwischen gering. So anspruchsvoll das ausgewogene Beleuchten eines Raums auch ist, eine Regel bleibt simpel: Bei Leuchten sollte man nicht die günstigste Lösung wählen. Es lohnt sich, hochwertige Produkte anzu­schaffen, denn diese sind in der Regel so konzipiert, dass sie das Licht gleichmässig verteilen. Eine ideale Leuchte lässt sich stufenlos dimmen und bietet Flexibilität hinsichtlich der Leuchtrichtungen. Ein gutes Beispiel für einen solchen Allrounder ist «Twilight LED» von Belux; diese Leuchte verfügt auch über eine sogenannte Weisston-Modulation, man kann also einstellen, ob sie Kalt- oder Warmlicht spenden soll – die Weisston-Modulation in einem Raum sollte nämlich stets einheitlich sein. Ausserdem kann «Twilight LED» nur noch oben abstrahlen, nur am Leuchtkörper selbst Licht abgeben oder beides miteinander. Damit lässt sich nun wirklich etwas anfangen. Heute gibt es auch viele Leuchten, die regelrechte Objekte oder kleine Kunstwerke darstellen – wie etwas das «IN-EI» von Artemide, von Issey Myake gestaltet und aus rezykliertem PET-Gewebe geschaffen. Besonders stimmungsvoll wirds, wenn das Licht Muster in den Raum zeichnet – wie das bei «PostKrisi» von Catellani & Smith der Fall ist. Mit dieser Lampe muss man sich nicht mehr überlegen, wie eine Wand Charakter erhält. Malt Schatten an die Wand: «Postkrisi» von Catellani & Smith, rund 1000 Franken Der Alleskönner: «Twilight LED» von Belux, rund 2000 Franken Farbe: Simpel, aber effektvoll Die Gestaltung mit Farbe ist die wirkungsvollste Art, einem Raum Individualität und Frische zu verleihen. Oft sieht es besonders gut aus, wenn man nur eine Wand in einem Raum farbig streicht – vor allem bei moderner Architektur. Diese Wand sollte möglichst nicht durch Fenster, Radiatoren u.s.w. unterbrochen werden. Gibt es im Zimmer keine solche Wand, kann man einfach eine möglichst grosse Fläche auf einer anderen definieren und diese in der gewünschten Farbe bemalen – rundherum belässt man die Wand in der bisherigen Farbe. So wird die Farbfläche zu einer Art riesigem Bild. Entsprechende Experimente haben kaum Folgen: Gehen sie schief, kann man die Wand einfach wieder übermalen. Nicht ganz einfach ist die Wahl des passenden Tons – auch deshalb, weil die Auswahl an schönen Anstrichen riesig ist. Malfreudige sollten sich einmal auf folgenden Websites umsehen: qwww.farrow-ball.com: Schon der Internetauftritt des britischen Traditionsunternehmens macht Lust, zum Pinsel zu greifen. In der Schweiz bekommt man die hochwertigen Farben in Fachge­schäften. qwww.flamant.com: Flamant ist ein belgisches Einrichtungsgeschäft, das mit Flamant Paint eine Gut sind zum eigene Farblinie führt. Erhältlich ist sie zum Beispiel Beispiel die Farben bei Nuances in Zürich. von Flamant Paint qwww.ktcolor.ch: «Unsere weltweit einzigartigen oder Farrow & Ball Farben funkeln wie frisch gefallener Schnee», schreibt die Farbmanufaktor kt.Color. Das ist für einmal nicht blosses Marketinggetöse. Das Unternehmen aus Uster verkauft zum Beispiel die legendären Corbusier-Farben. Auf der Website bekommt man auch gleich Vorschläge, welche Farbe zu welcher passt. Momentan sind Erdtöne besonders beliebt – wie generell bei der Inneneinrichtung. Als Wandfarbe für Wohnzimmer eignen sich alle Farben mit warmer Wirkung, also Töne von Beige über Rot bis Braun, fürs Schlafzimmer werden beruhigende Blautöne empfohlen. Vorhänge: Zurück in die Zukunft Lange verpönt, sind Vorhänge in den letzten Jahren wieder beliebter geworden. Das hat gute Gründe: Ein Raum ohne Fensterbekleidung wirkt oft etwas kühl, unfertig oder im schlimmsten Fall gar schlicht ungemütlich. Die Wiedergeburt des Vorhangs begann im Schlafzimmer. Vorhänge eignen sich als Gestaltungsmittel aber nicht nur dort, sondern in allen Zimmern. Fenster sind dann für Vorhänge geeignet, wenn der Stoff ungehindert bis auf den Boden fallen kann, und wenn seitlich genügend Platz vorhanden ist, damit der Vorhang auch problemlos geöffnet bleiben kann. Als Alternative zu den klassischen Wellen-Gardinen gibt es Flächenvorhänge; sie passen vor allem in moderne Gebäude und immer dort, wo partielle Aus- oder Einblicke gewünscht sind. Denn mit ihnen kann eine beliebige Fensterfläche abgedeckt werden. Es muss aber nicht immer Vorhang sein: Bei Fenstern, die in Nischen eingelassen oder durch eine Fensterbank abgeschlossen sind, sollte man Rollos vorziehen. Heute gibt es Modelle für jeden Geschmack. Aussergewöhnlich sind die Produkte des finnischen Anbieters Woodnotes, die aus Papiergarn gefertigt werden. Ein anderes System für die Gestaltung des Fensterbereichs sind Panels, die sich in der Höhe verschieben lassen – sie bieten horizontal partiellen Sichtschutz, sind exklusiv und schön. Sie können auch als Raumteiler eingesetzt werden. Bekannt ist in diesem Bereich das «System W» der Schwedin Ann Idstein – skandinavisches Design ist momentan ja ohnehin hip. Hochwertige Gestaltungselemente: Panels von Ann Idstein 23. Juni 2013 Dossier Wohnen — 91 «Eine 4-zimmer-wohnung darf 2 wieder 95 statt 110 m haben» Martin Grüninger, Leiter Bau und Bewirtschaftung der Allgemeinen Baugenossenschaft Zürich, über Flächenverbrauch, hohe Sanierungskosten und den Verzicht auf Labels von Benjamin Gygax (Text) UND PHILIPP ROHNER (Foto) M it 4600 Wohnungen und 122 Einfamilienhäusern in 60 Siedlungen ist die Allgemeine Baugenossenschaft Zürich die grösste Wohnbau­genossenschaft der Schweiz. Wächst sie weiter? Wie entscheiden Sie darüber, ob _ saniert oder neu gebaut wird? Diesem Entscheid geht eine sorgfältige Analyse der Siedlung voraus. Der bautechnische Teil ist nur ein Aspekt, den es zu berücksichtigen gilt. Ganz wichtig ist auch, wie sich die Bewohnerstruktur in der Siedlung präsentiert und wie diese in Zukunft aussehen soll. Welches Wohnungsangebot braucht es dafür? In dem Moment, in dem man keine Familien mit Kindern mehr in eine Siedlung bringt, stimmt etwas nicht mehr – entweder das Quartierumfeld oder das Wohnungs- und Umgebungsangebot. Ist das Ausnützungspotenzial gross sowie die Substanz und Bewohnerstruktur ungenügend, spricht vieles für einen Ersatzneubau. Manche unserer Siedlungen stammen noch aus den 1920er- und 1930er-Jahren und weisen die bekannten Defizite auf – die man mit Umbauen nur teilweise, aber nie ganz beseitigen könnte. Ausserdem sind Sanierungen pro Quadratmeter Wohnfläche oft teuer als ein Neubau. Es kann aber sein, dass eine Siedlung unter Denkmalschutz steht, dann ist kein Ersatz möglich. Wir sind seit 1916 kontinuierlich ­gewachsen und wachsen weiter. In absehbarer Zeit werden wir bei den Wohneinheiten die 5000er-Grenze erreichen, einerseits dank einem grossen Projekt im Glattpark, aber auch dank geplanter Ersatzneubauten. Denn bei Ersatzneubauten entstehen immer mehr neue Wohnungen, als alte wegfallen – alte Siedlungen verfügen meist über beträchtliche Ausnützungsreserven, die wir zur Verdichtung nutzen können. Wie viel investiert die ABZ in ­Renovationen? Wir haben in den letzten fünf Jahren rund 750 Wohnungen saniert. Dabei wurden 105 Millionen Franken investiert, also 20 Millionen pro Jahr oder 140 000 Franken pro Wohneinheit. Jährlich sanieren wir also etwa 150 Wohnungen, was bei insgesamt 4600 Einheiten eine Erneuerungsquote von rund 3 Prozent ergibt. Diese Quote schwankt allerdings stark, obwohl wir aus Ressourcenüberlegungen versuchen, die Renovationen in der Planung etwas zu verteilen. Doch man kann nicht alles planen – es gibt auch viele äussere Einflüsse, Rekurse zum Beispiel, komplizierte Bewilligungsverfahren oder unerwartete Altlasten. Wie hoch ist denn der Anteil ihrer Objekte, die geschützt sind? Er ist bei uns nicht so hoch wie bei anderen Genossenschaften. Aber wir haben gerade die denkmalgeschützte, 1928 erstellte Siedlung Sihlfeld mit 138 Wohnungen umfassend saniert. Dabei haben wir 32 Millionen Franken investiert – über 3100 Franken pro Quadratmeter Wohnfläche. Dafür könnte man auch eine flächenmässig gleich grosse Siedlung im Minergie-Standard neu bauen. Trügt der Eindruck, dass ­Genossenschaften gegenwärtig stark in die Erneuerung ihrer ­Liegenschaften investieren? Nein, denn ein grosser Teil der Genossenschaftswohnungen stammt aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und muss jetzt erneuert werden. Hinzu kommt, dass viele Genossenschaften über grosse innere Landreserven verfügen, die angesichts der Nachfrage nach Wohnraum besser genutzt werden müssen. Die Bau- und Zonenordnung schafft ein Ausnutzungspotenzial, das beim eineinhalb- bis dreifachen der 80 Jahre alten Siedlungen liegt. Ob es städtebaulich und architektonisch sinnvoll ist, die Reserven in jedem Fall bis zum Letzten auszunützen, muss man natürlich von Fall zu Fall prüfen; wir gehen nicht ans Limit. Apropos Minergie: Nur vier Ihrer 60 Siedlungen verfügen über ein entsprechendes Label. Deutet das auf den hohen Erneuerungsbedarf hin oder legt die ABZ gar keinen grossen Wert auf Label? Sagen wir es so: Wir sind nicht mehr auf Teufel komm raus auf ein Label aus. Bei unseren letzten beiden ­Projekten war die Vorgabe nicht das Label – wir haben es dann aber trotzdem erreicht. Die Vorgabe lautet heute, dass die Siedlung nach dem SIA-Effizienzpfad Energie des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins 2000-Watt-tauglich sein muss. Dies ist eine umfassendere Betrachtungsweise, die nicht nur die Betriebsenergie einbezieht, sondern auch die Graue Energie für die Erstellung und die Mobilität. Der Planungsspielraum wird erweitert und ermöglicht wieder dünnere Dämmstoffdicken von 20 bis 25 Zentimetern in Verbindung mit erneuerbarer Energie für die Wärmeerzeugung. Komplizierte und teure Konstruktionen mit Wärmedämmungen von 30 Zentimetern und mehr oder eine kontrollierte Wohnungslüftung, wie sie Minergie vorschreibt, sind nicht zwingend. Was entscheidet darüber, ob eine Siedlung saniert werden muss? Wir können Sanierungen auch einmal hinauszögern, weil wir nicht ­renovieren müssen, um hohe Marktmieten zu rechtfertigen. Doch irgendwann kommt der Punkt, an dem man einfach erneuern muss: Das Interesse an den frei werdenden Wohnungen sinkt, es meldet sich plötzlich ein anderes Publikum, bestehende Mitglieder rümpfen über die Wohnungen nur noch die Nase, die Reparaturkosten werden zu hoch. Der technische Aspekt ist auch wichtig: Oft erfüllen die Wohnungen die aktuellen Ansprüche an die Alters- und Behindertentauglichkeit, die Erdbebensicherheit oder den Energieverbrauch nicht mehr. Wir sind mit einer hohen Regeldichte konfrontiert, so dass es mit einer Pinselsanierung nicht mehr getan ist. Ein grosses Problem ist auch die Ringhörigkeit. 10000 Menschen Der 54-jährige Martin Grüninger ist Leiter Bau und Bewirtschaftung und Mitglied der Geschäftsleitung der Allgemeine Baugenossenschaft Zürich (ABZ). Er studierte Raumplanung an der Fachhochschule Rapperswil. ABZ, die grösste Baugenossenschaft der Schweiz, wurde 1916 von einer Gruppe von 15 Eisenbähnlern gegründet. Sie hat heute über 7000 Mitglieder, rund 10 000 Menschen leben in den Wohnungen der ABZ. «wichtig ist der Grundriss» Wenn Sie sich bei einer Siedlung gegen einen Ersatzneubau und für eine Sanierung entschieden haben – wie gehen Sie vor? Wir haben genügend Ressourcen, um die Bauherrenfunktionen selber zu übernehmen. Wir planen aber nicht selber und führen auch nicht Fortsetzung auf Seite 93 23. Juni 2013 Dossier Wohnen — 93 Fotos: Hannes Heinz, Ulrich Stockaus Fortsetzung von Seite 91 «Eine 4-ZimmerWohnung darf wieder 95 ... selber aus. Jedes grössere Sanierungs- oder Bauprojekt entwickeln wir, indem wir einige Architekturbüros zu einem Wettbewerb einladen. Solche Verfahren führen wir durch, weil wir überzeugt sind, dass wir so bezüglich Wohnwert, Architektur und Städtebau zur richtigen Lösung gelangen. Und wir brauchen gute Lösungen, weil wir für unseren Eigenbestand bauen. Erstellen wir eine Siedlung, die sich später als problematisch erweist – in baulicher oder sozialer Hinsicht –, müssen wir damit für die nächsten 80 Jahre leben. Wir können die Siedlung dann nicht wie ein privater Investor auf den Markt werfen und hoffen, dass uns jemand das Problem abnimmt. Wie finanzieren Sie die ­Sanierungen? Wir legen jedes Jahr 1 Prozent des Gebäudeversicherungswerts in einen Erneuerungsfonds ein – das sind rund 12 Millionen Franken. Mit diesen Rückstellungen können wir einen schönen Teil der Sanierungskosten abfedern. Der Rest wird aber auch bei uns mietzinswirksam. Kann sich die ABZ dem Druck ­steigender Ansprüche entziehen? Den Komfort-Wettlauf müssen wir als Baugenossenschaft nur zum Teil mitmachen. Wenn wir eine Küche erneuern und dabei einen Geschirrspüler, einen A++-Kühlschrank und eine Steinabdeckung einbauen, ist das noch keine Luxussanierung. Und ein Bad behält bei einer Sanierung seine Abmessungen. Dem Trend, in jeder Wohnung einen Waschturm einzubauen, versuchen wir uns zu entziehen – weil wir davon überzeugt sind, das die Waschküche ein wichtiger Begegnungsort ist. Bei Neubauten planen wir deshalb einen Waschsalon, der mit einer genügend grossen Zahl Maschinen ausgerüstet ist und wenn möglich gleich beim Eingang liegt, damit man sich dort trifft. Ein privater Eigentümer würde einen solchen Raum vielleicht vermieten, wir nutzen ihn als Beitrag zum Zusammenleben. Bei Sanierungen ist eine solche Lösung aber meist nicht möglich. Wie beeinflussen Sanierungen die Mietkosten? Bei einem tiefen Eingriff wie in der Siedlung Sihlfeld kommt eine Wohnung nach der Sanierung auf den gleichen oder sogar auf einen leicht höheren Mietzins pro Quadratmeter als bei einem Neubau. Zusätzlich sind die Nebenkosten höher. Dennoch ist die absolute Miete pro ­Wohnung in der Regel beim Neubau höher, weil dort die Fläche einer Wohneinheit grösser ist. Der durchschnittliche Flächen­verbrauch liegt bei rund 50 Quadratmetern pro Kopf. ­Versuchen Sie der Entwicklung zu immer mehr Wohnfläche ­entgegenzusteuern? Das ist ein wichtiger Punkt. Bei uns liegt der Flächenverbrauch deutlich tiefer, weil wir Belegungsregeln anwenden. Aber wir versuchen auch bei unseren geplanten Projekten zu bremsen: Eine Vierzimmerwohnung darf auch wieder 95 statt 110 Quadratmeter haben. Entscheidend für das Gefühl, in einer Wohnung Platz zu haben, ist nicht unbedingt die Fläche, sondern ein gut geschnittener Grundriss. Eine Genossenschaft wie die ABZ prägt ganze Quartiere und trägt ­damit Verantwortung für die ­Stadtentwicklung. Wie arbeiten Sie mit Behörden zusammen? Diese Zusammenarbeit ist sehr gut und wird von beiden Seiten gepflegt. In Wollishofen haben wir einen Bestand von 700 Wohnungen, die in den nächsten Jahrzehnten nach und nach erneuert werden müssen. Dabei tragen wir eine grosse Verantwortung, weil wir das Quartier Entlisberg stark prägen. Deshalb haben wir mit der Stadt zusammen einen privat finanzierten Masterplan erstellt, um die Leitplanken für die recht grosse städtebauliche Veränderung zu setzten. Ein Kühlschrank A++ oder eine Steinabdeckung ist kein Luxus mehr: Erneuertes Bad, Siedlung Wie­dikon in ­Zürich Gibt es auch Interessenkonflikte zwischen der ABZ und der Stadt? Das kann es geben, aber die Differenzen sind nicht gross. Auch für uns ist klar: Das Gebiet Entlisberg ist zu sensibel, als dass man in einer Zone mit dreigeschossigem Wohnbauten Neubauten mit bis zu sieben Geschossen erstellen könnte – obwohl die Arealbebauung so etwas zuliesse. Eine solche Veränderung würden zudem auch unsere Bewohner nicht einfach durchwinken. Wie gestaltet sich denn die ­Zusammenarbeit mit den ­Bewohnern? Wohnen ist ein Grundbedürfnis, und ein Sanierungs- oder Ersatzprojekt erschreckt zunächst, weil es das ­direkte Wohnumfeld betrifft. Aber unsere Mitglieder geniessen ein Wohnrecht. Wir müssen also vorübergehende oder definitive Ersatzlösungen anbieten. Deshalb beginnen wir jeweils früh damit, Wohnungen für die Umsiedlungen bereitzuhalten, indem wir leer werdende Wohnungen nur noch befristet vermieten. Darüber hinaus braucht es in jeder Phase eine umfassende und rechtzeitige Information. Schon 2007 haben wir den Erneuerungsplan 2010 bis 2019 aufgelegt und Informationsabende durchgeführt. Alle wussten früh, was ungefähr wann passiert. Auch bei einfachen Sanierungen müssen die Bewohnerinnen und Bewohner einem Projekt zustimmen. Und wenn sie mit einem Projekt nicht einverstanden sind? Dann überprüft es der Vorstand noch einmal oder er überweist es – wenn er davon überzeugt ist – an die Generalversammlung. Ich muss allerdings sagen, dass es in den letzten 20 Jahren nie so weit kam. Das hängt auch damit zusammen, dass wir sehr sorgfältig informieren und planen – und sinnvolle Anregungen der ­Direktbetroffenen frühzeitig auf­ nehmen. anzeige Lebensräume zum Wohlfühlen — mit Schweizer Holz für sein Bauprojekt auch wirklich auf eine Gesamtleistung zählen zu können. Dass sich dabei rund 20 junge Menschen in vier Berufen bei der Unternehmensgruppe Strüby ausbilden lassen können, ist Garant für zukünftige praxisorientierte und gleichzeitig spezialisierte Fachleute. Überbauung Naturblick, Realp UR Als Gesamtleistungsanbieter, mit Schwerpunkt Holz, vereint die Unternehmensgruppe Strüby Entwicklung, Planung und Holzbau unter einem Dach. Dies als wichtige Voraussetzung, um mehrgeschossige Bauten sowie Grossprojekte effizient und präzise umzusetzen. Zur Firmengruppe gehören die Strüby Konzept AG als Architektur- und Totalunternehmung, die Strüby Holzbau AG als Produktions- und Ausführungsfirma sowie die Strüby Immo AG für Immobiliendienstleistungen. Die Strüby-Unternehmen sind in den Geschäftsfeldern Wohnbau (Ein- und Mehrfamilienhäuser) Umbau, Stallbau, Gewerbe- und Industriebau sowie Landi-Ladenbau tätig. Sie gehören zu den schweizweit führenden Gesamtleistungsanbietern mit Schwerpunkt Holz. Ein Meilenstein für die Zukunft Die Strüby Holzbau AG, als Produktionsunternehmen innerhalb der Unternehmensgruppe Strüby, verarbeitet für ihre Bauprojekte in der ganzen Schweiz pro Jahr mehr als 10‘000 m3 Konstruktionsholz. Um diese riesige Menge modern, rasch und exakt verarbeiten zu können, wurde in Root LU ein neues Produktionszentrum mit einer Fläche von 7‘300 m2 erstellt und mit modernster Holzbau-Technologie ausgerüstet. Vorteile des Gesamtleistungsanbieters Strüby: Überbauung Perla, Vitznau LU • Finanzielle Kostensicherheit des Gesamtprojektes <wm>10CAsNsjY0MDQy1zUwMTA1tAQAdH9iVg8AAAA=</wm> <wm>10CFWMMQ4CMQwEX-Rod2M7BJfouhMFok-DqPl_xR0dxTSj0ex7RcOP23Z_bo8iqGFwBGdd-myIqFRvKRWSU2C_0pGePvnXm7sGgXU2hjSORTe5QYs9Do7D6RRg-7zeX2o_C-mAAAAA</wm> Erfahrung und Innovation – eine starke Basis Für einen nachhaltigen Erfolg setzen sich rund 250 Mitarbeitende mit vollem Einsatz ein. Der Firmenerfolg wird als Ergebnis der gemeinsamen und motivierten Arbeit auf allen Stufen betrachtet und so auch gefördert und honoriert. Die Zusammenarbeit der mehr als 25 Berufsgattungen ist anspruchsvoll, aber gleichzeitig äusserst inspirierend und kreativ. Diese Grundlage gibt dem Kunden die Gewissheit, LANDI Reba Aesch BL Schweizer Holz Die Strüby Holzbau AG setzt nachweislich auf Holz aus Schweizer Wäldern. Sie hat dies mit dem Herkunftszeichen Schweizer Holz, welches die Rückverfolgbarkeit innerhalb der Verarbeitungskette garantiert, zertifizieren lassen. Mit diesem Bekenntnis zum heimischen Rohstoff wird ein wertvoller Beitrag für nachhaltiges Wirtschaften und Leben geleistet. Erfahren Sie noch mehr auf unserer Website strueby.ch! • Ganzheitliche Fachkompetenz • Beste Ausführungsqualität dank projektbezogenem Qualitätsmanagement • Garantierte Übergabetermine • Sämtliche Spezialisten sind vorhanden und im ganzen Projektprozess integriert • Externe Schnittstellen sind minimiert • Langjährige Erfahrung in der innovativen Holzbauweise • Geringe Belastung der Bauherrschaft im ganzen Bauprozess Bauen auf entspannte Art! Überbauung Schöngarn, Einsiedeln SZ