II. Die Kabinette Brüning (S. 22-23)

Werbung

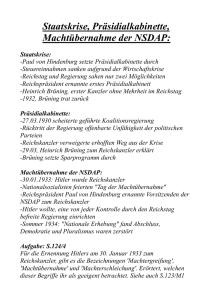

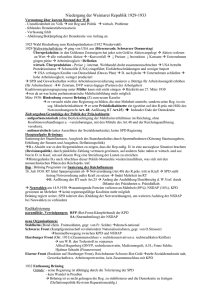

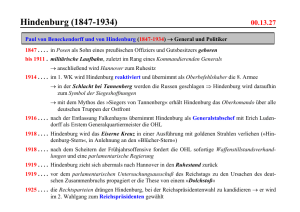

II. Die Kabinette Brüning (S. 22-23) 1. 1930–1931: Schwelender Bürgerkrieg und staatliche Krisenpolitik Die Kanzlerschaft Heinrich Brünings war der misslungene Versuch, der kumulativen Dauerkrise von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft zu Beginn der dreißiger Jahre mit obrigkeitlicher Politik, d. h. einer Politik oberhalb der Parteien zu begegnen. Der Politikstil Brünings erinnerte an die Epoche des Kaiserreichs, als eine von der Monarchie gestützte Beamtenregierung den Zug der Zeit verpasste, demokratische Erneuerung verweigerte und im Ersten Weltkrieg den eigenen Misserfolg eingestehen und erklären musste. Brüning war kein Kriegskanzler, aber ein Kanzler des heraufziehenden Bürgerkriegs. Er stützte sich bei seiner Krisenpolitik auf einen Mann mit zweifelhafterWeltkriegserfahrung, den Reichspräsidenten Hindenburg. Wie Bethmann Hollweg für den politischen Letztentscheid seinen Kaiser hatte, so war auch der mit besonderen Verfassungsvollmachten ausgestattete »Ersatzkaiser« Hindenburg für Brüning die letzte Instanz im harten politischen Tagesgeschäft. In der Öffentlichkeit, besonders natürlich in deutschnationalen Kreisen, wurde Brüning lange Zeit als der loyale Diener seines Herrn wahrgenommen, in dem man die Ankerfigur für einen der Krise abgerungenen nationalen Wiederaufstieg sah. Doch wie sollte dieser gelingen, wenn die innere Zerrissenheit der Gesellschaft immer häufiger in blutig endenden Parteikämpfen ihr Ventil suchte? 1931 war Hindenburg sechs Jahre im Amt, 1932 stand eine neue Reichspräsidentenwahl an. »Reichspräsidentenwahl«, diesen Titel wählte der Vorsitzende der »Vereinigten vaterländischen Verbände Deutschlands«, der Generalmajor a.D. Rüdiger Graf v. d. Goltz, für einen Grundsatzartikel, der im Februar 1931 in der »Deutschen Zeitung« erschien. Mit düsteren Ahnungen wird auf das Jahr 1932 hingewiesen; in diesem Jahr trete »unser dann im 85. Lebensjahre stehender ehrwürdiger Reichspräsident zurück«. Goltz fragt nach der Lage, die der nächste Reichspräsident übernehmen werde und kommt zu dem Schluss, dass nur eine »Bismarck- Natur« ihr Rechnung tragen könne. »Der Reichspräsident, den wir brauchen, muss politischen Ueberblick haben, nicht parteipolitischen, sondern staatspolitischen. Bei unserer Parteizerrissenheit ist ein Parteimann ausgeschlossen, denn er würde jeder anderen Partei als Exponent einer mehr oder weniger feindlichen Partei erscheinen.« Die Intervention aus »vaterländischer« Sicht, sicherlich selbst parteipolitisch motiviert, ist ein wichtiges Dokument für die Stimmungs- wie Tonlage am Ende der Weimarer Republik. Arbeitslosigkeit, wirtschaftlicher Zusammenbruch und Zerfall der bürgerlichen Mitte werden mit der »wachsenden Radikalisierung unseres öffentlichen Lebens« argumentativ verbunden, um ein Krisenszenario beträchtlichen Ausmaßes und ungewissen Endes zu zeichnen. Natürlich stellte Goltz alles, was nicht dem nationalkonservativen Lager angehörte, unter Bolschewismusverdacht und beschwor die Gefahr eines am Marxismus zugrunde gehenden Deutschland. Das sozialdemokratisch regierte Preußen sah er als »roten Diktatur- Staat (unter allmählicher Ausschaltung des Zentrums) mit roter Partei-Polizei. Das Ziel ist Einführung der preußischen roten Diktatur in ganz Deutschland.« Auch »unsere treffliche Reichswehr« werde durch Angebote des Reichsbanners zu angeblicher Verteidigung der unsicheren Polengrenzen unterwandert und solle »den außenpolitisch und wehrhaft denkenden nationalen und nationalistischen Rechtsparteien [. . .] entfremdet werden.« Was Goltz vortrug, gehörte dem allbekannten Diskurs der politischen Rechten an; doch seine Prognose vom kommenden Bürgerkrieg traf den Nerv der Zeit und wurde über die Parteigrenzen hinweg geteilt. Sie war Reflex registrierbarer Zustände: »Wachsende Radikalisierung unseres öffentlichen Lebens, und offener Uebergang des schon jetzt schleichenden Bürgerkriegs zu Straßenkämpfen, politischen Morden und begreiflichen Hungerrevolten.