Grundgesetz hat das Gebot der gleichberechtigten demokratischen

Werbung

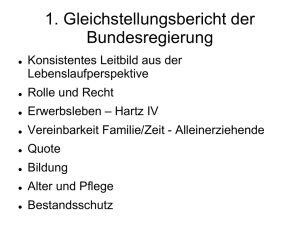

Fachbereich Wirtschaftswissenschaften Prof. Dr. Silke Ruth Laskowski Universität Kassel – Diagonale 12 - 34127 Kassel Landtag Rheinland-Pfalz Enquete-Kommission 16/2 Bürgerbeteiligung Leiterin des Fachgebiets Öffentliches Recht, Völkerrecht und Europarecht Schwerpunkt Umweltrecht Diagonale 12 (R. 2130 B) 34127 Kassel E-Mail: [email protected] Telefon: +49 (0)561-804 3222 Telefax: +49 (0)561-804 2827 Sekretariat: Frau Gülay Karaarslan Diagonale 12 (R. 2130) E-Mail: [email protected] Telefon: +49 (0)561 – 804 3240 Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung der EnqueteEnquete-Kommission 16/2 „Bürgerbeteiligung“ des Landtags RheinlandRheinland-Pfalz am 10.02.2012 Thema: Gendergerechte Demokratie A. Vorbemerkung Vorbemerkung Indem der Landtag das Thema „Gendergerechte Demokratie“ aufgreift, weist er auf Leistungsschwächen und Strukturprobleme der repräsentativen parlamentarischen Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland hin. Ein grundlegendes Problem ist die seit jeher mangelnde Repräsentanz von Frauen in den deutschen Parlamenten. Dieser Umstand widerspricht dem Demokratiekonzept des Grundgesetzes im Sinne von Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG („Volkssouveränität“), das die gleichberechtigte demokratische Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger voraussetzt. Denn das Grundgesetz hat das Gebot der gleichberechtigten demokratischen Teilhabe von Frauen und Männern in Art. 20 Abs. 2 Satz 2, Art. 21 Abs. 1 S. 3 und Art. 3 Abs. 2 GG verankert. Insoweit gilt es vor allem, den Anteil der Frauen in den Parlamenten auf einen für das „Wahlvolk“ repräsentativen Anteil zu erhöhen. Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich vor allem auf Punkt 2 LTDrucksache 16/543 unter dem Aspekt „Stärkung der Frauen im Wahlverfahren – Stichwort Parité-Gesetz“. Prof. Dr. Silke Ruth Laskowski I. Genderdemokratisches Defizit und mangelnde demokratische Legitimation Der Anteil weiblicher Abgeordneter in den deutschen Parlamenten ist von jeher gering, stagniert jedoch seit Mitte der 1990er Jahre bei etwa 30 %. Insbesondere der Deutsche Bundestag, der aktuell nur 30 % weibliche Abgeordnete aufweist, spiegelt seit Jahren in keiner Weise das Wahlvolk wider. Denn dieses besteht mehrheitlich aus Frauen: 32 Millionen Wählerinnen stehen hier 30 Millionen Wählern gegenüber. 1 Die Mehrheit des Wahlvolks und deren Präferenzen, Perspektiven und Interessen also die der Wählerinnen – werden daher nicht angemessen im 17. Deutschen Bundestag repräsentiert. Die infolgedessen eintretenden genderdemokratischen Defizite politischer Entscheidungen führen zu einem Mangel an demokratischer Legitimation. Denn als Kerngehalt des Demokratiegebots Gleichheitssatz. Er stellt eines (Art. 20 GG) der tragenden gilt heute der allgemeine Konstitutionsprinzipien der freiheitlich-demokratischen Verfassung dar und wird insbesondere durch die speziellen Gleichheitssätze des Art. 3 Abs. 2 und Abs. 3 GG konkretisiert. Vor diesem Hintergrund zielt die in der repräsentativen parlamentarischen Demokratie über Parteien vermittelte „Volksherrschaft“ aus der Perspektive des 21. Jahrhunderts zwingend auf eine faire, gleichberechtigte, demokratische Teilhabe von Frauen und Männern an der politischen Herrschaftsausübung. Dieser genderdemokratische Gehalt des Demokratieprinzips ist im Europäischen Rechtsraum bereits anerkannt. So stellt etwa auf EU-Ebene das „Netzwerk der Europäischen Kommission zur Förderung von Frauen an der Mitwirkung von Entscheidungen in Politik und Wirtschaft“ in einem aktuellen Arbeitsbericht vom 11. Juni 2011 fest: „Democratic legitimacy of decision-making: As a principle of democracy, in which all citizens are equal, the composition of elected bodies representing its citizens should reflect the diversity of the electorate. This ensures that their decisions have legitimacy. Since half of Europe´s population consists of women, their voices should be heard equally at all levels.”2 Dieses Demokratieverständnis korrespondiert mit dem europarechtlichen Gleichheitsgebot, das in Art. 23 der Europäischen Grundrechte-Charta (GRC) 1 Bei der Bundestagswahl 2009 waren insgesamt knapp 62,2 Millionen Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt, davon 29,9 Millionen Bürger und 32,3 Millionen Bürgerinnen, vgl. http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_09 (05.02.2011). 2 Abrufbar auf der Website der Europäischen Kommission (Justiz, Grundrechte und Bürgerschaft), http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/quota-working_paper_en.pdf. Seite 2 Prof. Dr. Silke Ruth Laskowski verankert ist und der Querschnittsklausel zur Gleichstellung von Frauen und Männern in Art. 8 AEUV. Beide Regelungen legen ein umfassendes, materiellrechtliches Verständnis der Geschlechtergleichheit zugrunde, das sich auf alle Bereiche bezieht und in der Realität (nicht nur formellrechtlich) sicherzustellen ist.3 Ergänzend stellt Art. 23 Abs. 2 GRC die generelle Zulässigkeit spezifischer Vergünstigungen für das benachteiligte Geschlecht klar. II. Auswirkungen auf politische Entscheidungen Die Zusammensetzung der Parlamente mit Mandatsträgerinnen und -trägern kann sich auf den Inhalt politischer Entscheidungen auswirken, insbesondere auf die Gesetzgebung. Hier zeigen sich die Verbindungslinien zwischen Gleichberechtigung und Demokratie sowie die Bedeutung von „gendergerechter Demokratie“. Eine unausgeglichene parlamentarische Männer-Frauen-Bilanz hat eine bislang in der Rechtswissenschaft kaum beachtete, gleichwohl weit reichende Konsequenz. Ein Blick auf die Erkenntnisse der Politikwissenschaft zeigt, dass die Qualität politischer Entscheidungen nicht zuletzt vom Vorverständnis und den Präferenzen der an der Entscheidung – Gesetzgebung - Beteiligten abhängt. Sind diese überwiegend männlich, so ist anzunehmen, dass deren Vorverständnis und Präferenzen – unausgesprochen – durch männliche Erfahrungen und Erwartungen auch an das Rollenverhalten von Frauen und Männern geprägt ist. Diese liegen allen politischen Entscheidungen unausgesprochen und mehr oder weniger bewusst zugrunde. Dies kann dazu führen, dass sich die mit einer politischen Entscheidung verbundenen Kosten sowie der Nutzen auf unterschiedliche Bevölkerungsgruppen in unterschiedlicher Weise verteilen, also auch in unterschiedlicher Weise auf Frauen und Männer. Es ist bekannt, dass auch in der jüngeren Vergangenheit vielfach gesetzliche Regelungen zu Lasten von Frauen getroffen wurden („mittelbare Diskriminierung“) , wie das BVerfG immer wieder feststellt.4 Entsprechendes gilt für gesetzgeberisches Unterlassen, wie das prägnanteste Beispiel zeigt: die anhaltende Entgeltungleichheit („Lohnungleichheit“) zwischen Frauen und Männern. Obgleich das Entgeltgleichheitsgebot seit 1949 (63 Jahre!) in Art. 3 Abs. 2 GG und seit 1972 auch in Art. 141 EGV, jetzt Art. 157 Abs. 1 AEUV, verankert ist, verdienen Frauen im 3 Näher Vedder/Heintschel von Heinegg-Folz, Europäisches Unionsrecht, 2012, Art. 23 GR-Charta Rn. 1:“ Art. 23 begründet ein umfassendes Gleichheitsrecht von Frauen und Männern, das über das bisherige primäre und sekundäre Gemeinschaftsrecht hinausgeht.“; Meyer-Hölscheidt, Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 3. Aufl. 2011, Art. 23 Rn. 17 f. 4 So etwa die Entscheidung zum öffentlichen Dienst, in der das BVerfG die Regelung über den Versorgungsabschlag für ehemals teilzeitbeschäftigte Beamtinnen und Beamte nach dem BeamtenVersorgungG als mittelbar diskriminierend gegenüber Frauen gewertet hat, BVerfG (2. Senat) v. 18.06.2008, E 121, 241. Seite 3 Prof. Dr. Silke Ruth Laskowski Vergleich zu Männern bei gleicher oder gleichwertiger Tätigkeit in der Bundesrepublik Deutschland aktuell fast 25 % weniger („Gender Pay Gap“) – bezogen auf ein Jahr arbeiten Frauen also von Januar bis einschließlich März gratis. Hier fehlt es bis heute an der gebotenen einfachgesetzlichen Ausgestaltung zur Durchsetzung des Entgeltgleichheitsgebots. Der bekannte „Gender Pay Gap“ ist damit vorprogrammiert und wird statistisch jedes Jahr neu belegt. Ursächlich sind meist intransparente Leistungsbewertungen von Unternehmen, die sich im jeweiligen Entgelt geschlechtsspezifisch niederschlagen. Nicht individuelles Verhandlungsgeschick, sondern verdeckte diskriminierende Entgeltstrukturen sind entscheidend. Diese ließen sich durch eine gesetzliche Pflicht zur Offenlegung der Bewertungsverfahren und Strukturen ändern. Aber der (Bundes-)Gesetzgeber schaut trotz verfassungsrechtlicher Pflicht zur Durchsetzung der Entgeltgleichheit seit mehr als 60 Jahren untätig zu. Die Bereitschaft der Abgeordneten (des Deutschen Bundestages) hier tätig zu werden, tendiert also seit mehr als 60 Jahren gen Null. Dies lässt auf ein wirtschafts- und gleichstellungspolitisches Verständnis schließen, das die bestehenden Entgeltstrukturen für Frauen und Männer offenbar angemessen findet. In diesem Zusammenhang ist zudem darauf hinzuweisen, dass die Erwerbstätigkeit von Frauen überproportional durch prekäre Beschäftigungsverhältnisse im Niedriglohnsektor gekennzeichnet ist, die zur Sicherung des Lebensunterhalts nicht ausreichen – der Gesetzgeber verweigert auch hier seit Jahren eine angemessene Mindestlohngesetzgebung, die vor allem Frauen zugute käme. Zudem wirken sich die immer noch fehlenden Kinderbetreuungseinrichtungen auf den Erwerbslebensverlauf gerade von allein erziehenden Müttern verheerend aus, denn dadurch werden sie in Teilzeitbeschäftigungen gedrängt, die nicht nur schlecht bezahlt, sondern auch Karriere hindernd sind. Um das Bild abzurunden, ist schließlich auf das neue Scheidungsrecht hinzuweisen, das nun von geschiedenen Frauen zwingend verlangt, den Lebensunterhalt durch eigene Erwerbstätigkeit zu bestreiten. Damit werden vor allem geschiedene Frauen mit Kindern und ältere Frauen, für die der Arbeitsmarkt in Deutschland – wenn überhaupt - vor allem prekäre Erwerbstätigkeiten zu Niedrigstlöhnen, in „Hartz IV“ und die staatliche Grundversorgung gedrängt. Daran schließt sich konsequent die Altersarmut an. Dies alles ist – wissenschaftlich abgesichert – im Ersten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung nachzulesen, der 2011 vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) veröffentlicht wurde.5 Damit wird deutlich, wie einseitig Recht bzw. gesetzgeberisch verweigertes Recht 5 Abrufbar unter http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationen. Seite 4 Prof. Dr. Silke Ruth Laskowski wirken kann – mittelbar diskriminierend. Darauf hat z. B. der Deutsche Juristinnenbund im Übrigen immer wieder hingewiesen und vom Gesetzgeber Abhilfe gefordert – ohne Erfolg.6 Die Kosten der Entgeltungleichheit etc. (s.o.) und der pflichtwidrig verweigerten Gesetzgebung trägt weiterhin ausschließlich die weibliche Bevölkerung – gerade im Alter. Denn der aus dem „Gender Pay Gap“ für Frauen resultierende „Gender Pension Gap“ beträgt heute tatsächlich knapp 60 %.7 III. Parlament und kommunale Vertretungskörperschaften in RheinlandRheinland-Pfalz 1. Landtag RheinlandRheinland-Pfalz (Landtagswahlen)8 Im Landtag von Rheinland-Pfalz stieg die Quote der weiblichen Abgeordneten erstmals 1996 auf knapp 30 %, fiel 2001 leicht auf 29%, erreichte 2006 einen Anteil von knapp 36 % und liegt nun seit der Landtagswahl 2011 erstmals bei fast 40 % (39,6 %). Von den 101 Abgeordneten sind 61 Männer und 40 Frauen. Von diesen gehören 18 der SPD-Fraktion an (43 %), neun der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (50 %) und 14 der CDU-Fraktion (34 %). Die Wahlbeteiligung stieg auf 61,8 %. Damit hebt sich der 16. Rheinland-Pfälzische Landtag „genderdemokratisch“ zwar vom parlamentarischen Bundesdurchschnitt positiv ab. Gleichwohl spiegelt auch die aktuelle Männer-Frauen-Bilanz (noch) nicht das Wahlvolk wider. Unter den knapp 3,1 Millionen Wahlberechtigten (Landtagswahl am 27.03.2011) waren gut 1,6 Millionen wahlberechtigte Bürgerinnen und knapp 1,5 Millionen wahlberechtigte Bürger. Somit wird die Mehrheit des rheinland-pfälzischen Wahlvolks und deren Präferenzen, Perspektiven und Interessen - also die der Wählerinnen - nicht angemessen im 16. Landtag repräsentiert. Eine angemessene Frauen-Männer-Bilanz kann letztlich nur in einer paritätischen Besetzung des Landtags gesehen werden. Zudem: Die „gleichstellungsfreundliche“ Besetzung des Landtags in Rheinland-Pfalz wird nur aufgrund parteiinterner Gleichstellungsquoten der Parteien Bündnis 90/Die Grünen und SPD erreicht, deren Satzungen im Kern auf eine paritätische Besetzung der Parlamente abzielen. Zu diesem Zweck schreiben sie insbesondere quotierte Kandidatenlisten vor: während die SPD in § 11 ihrer Satzung eine Mindestquote von 6 Vgl. die zahlreichen Stellungnahmen und Pressemitteilungen unter http://www.djb.de/. Genau sind es 59,6 %, so BMFSFJ, Gender Pension Gap, 2012, S. 12. 8 Insoweit defizitär die Angaben des Statistischen Landesamts Rheinland-Pfalz, Statistische Analysen 2011 Nr. 23, die zwar die Zahl der Wahlberechtigten mit 3.088.199 angibt, jedoch keine geschlechtsspezifische Aufschlüsselung der Zahl nach weiblichen und männlichen Wahlberechtigten enthält, vgl. http://www.wahlen.rlp.de/ltw/wahlen/2011/veroeff/repraes-wahlstatistik-lw2011.pdf; anders die Statistik des Bundeswahlleiters zur BT-Wahl 2009, die die Wahlberechtigten nach Bundesländern differenziert angibt Rheinland-Pfalz (2009): insgesamt 3.109 900, davon 1.497 800 wahlberechtigte Männer und 1.606 100 wahlberechtigte Frauen. Die Zahl der Wahlberechtigten hat sich seit 2009 kaum verändert, so dass Entsprechendes für die 2009 ermittelten differenzierten Zahlen gelten dürfte. 7 Seite 5 Prof. Dr. Silke Ruth Laskowski 40 % für Frauen und Männer regelt, schreiben Bündnis 90/Die Grünen in §§ 11, 27 Bundessatzung i.V.m. dem Frauenstatut grundsätzlich eine paritätische Besetzung (alternierend) mit Frauen und Männern vor, ein Frauenanteil von mehr als 50 % und reine Frauenlisten sind zulässig. Nicht an Parität orientiert ist die CDU, die lediglich ein sog. Quorum von 30 % kennt. Die in früheren Landtagen noch vertretene FDP kennt hingegen weder Quoten noch Quoren zugunsten von Frauen.9 Interessant: In den 1980er und 1990er Jahre wurde das Thema „Quotierung“ bei der Aufstellung von Kandidatenlisten als Mittel zum Abbau faktischer Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen diskutiert. Kurz vor der Verfassungsreform 1994, durch die Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG („Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitiung bestehender Nachteile hin.“) in das GG eingefügt wurde, endetet der rechtswissenschaftliche Diskurs abrupt. Während seinerzeit noch umstritten war, ob die durch Parteistatut geregelte und insoweit (nur) parteiintern verbindliche frauenfördernde Quotierung verfassungsgemäß ist, wird die verfassungsrechtliche Zulässigkeit satzungsrechtlicher Quoten heute in der Literatur bejaht.10 2. Kommunale Vertr Vertretungskörperschaften (Kommunalwahlen) Die Kommunalwahlen 2009 führten zu einem durchschnittlichen Anteil an Mandatsträgerinnen von lediglich 16,8 %. Diese Frauen-Männer-Bilanz ist bei 1,6 Millionen wahlberechtigten Bürgerinnen und 1,5 Millionen Bürgern mehr als dürftig. Im Übrigen ist seit der Kommunalwahl 1994 bis heute der Frauenanteil um lediglich 4,1 % gestiegen.11 Bedenklich gering auch die Wahlbeteiligung von nur 55,1 %. 9 Die bislang noch (nicht) im Rheinland-Pfälzischen Landtag vertretene Partei Die Linke hat in ihrer Satzung eine auf Parität zielende Gleichstellungsquote von mindestens 50 % („hinwirken“) geregelt, reine Frauenlisten sind möglich, § 10 Satzung. 10 Klein, in: Maunz/Dürig/Herzog/Scholz, GG Band III Art. 17-27, Stand: 2006, Art. 21 Rn. 353, der unter Bezugnahme auf die einschlägigen Verfassungsnormen – Art. 3 Abs. 2 , Abs. 3 S. 1; Art. 21 Abs. 1 S. 2, S. 3; Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG – zu dem Ergebnis gelangt, dass „die gewichtigeren Gründe für die Zulässigkeit einer Quotierung“ sprechen; ebenso Trute, in: von Münch/Kunig (Hrsg.), GG Band 2 Art. 20-69, 4./5. Aufl. 2001/2003, Art. 38 Rn. 62; Achterberg/Schulte, in: Starck (Hrsg.), GG Band 2, Art. 20 – 82, 5. Aufl. 2005, Art. 144 ff., 146, die im Hinblick auf Art. 21 und Art. 38 GG schlussfolgern, dass eine innerparteiliche Quotenregelung „nicht ohne weiteres“ als Verstoß gegen den Grundsatz der Wahlrechtsgleichheit zu werten ist; Schreiber, Handbuch des Wahlrechts zum Deutschen Bundestag, Kommentar zum Bundeswahlgesetz, 7. Aufl. 2002, § 27 Rn. 13a S. 463, der im Hinblick auf die innerparteiliche Quotierungen zur Vergabe von Landeslistenplätzen bei „vernünftiger“ satzungsmäßiger Ausgestaltung „keine durchschlagenden verfassungsrechtlichen Bedenken“ hat; zuvor bereits Lange, NJW 1988, 1183; a. A. mglw. Pieroth, in: Jararss/Pieroth, GG, 11. Aufl. 2010, Rn. 22a, der ohne weitere Begründung unter Bezugnahme auf die vor der Verfassungsnovelle 1994 publizierte ablehnende Literatur einen Verstoß gegen die Wahlrechtsgleichheit gem. Art. 38 GG annimmt, wohl aber bezogen auf gesetzliche Quotenregelungen (unklar). 11 Vgl. die Ergebnisse der Kommunalwahl unter http://www.mehr-frauen-in-die-politik.rlp.de. Seite 6 Prof. Dr. Silke Ruth Laskowski IV. Verfassungsrechtlicher und europarechtlicher Hintergrund 1. Grundgesetz Das Demokratiekonzept des Grundgesetzes im Sinne von Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG setzt die gleichberechtigte demokratische Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger voraus. Es basiert auf dem Gedanken der Volkssouveränität und dient der Legitimation staatlicher Herrschaft, die in der Bundesrepublik „vom Volke“ ausgeht – in Wahlen und Abstimmungen und durch die Organe der drei Staatsgewalten, Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG. „Das Volk“ soll primär durch Parlamentswahlen, darüber hinaus aber auch außerhalb der Wahlen stets präsent bleiben. Das Demokratiekonzept wird ergänzt durch Art. 38 GG, der in Absatz 1 die Volkswahl zum Deutschen Bundestag normiert. Die hier verankerten Wahlrechtsgrundsätze (Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG) sichern die allgemeine, unmittelbare, freie, gleiche und geheime Wahl. Die Wahlrechtsgrundsätze gelten gem. Art. 28 Abs. 1 S. 2 GG als objektives Recht auch für die Wahlen in den Ländern, Kreisen und Gemeinden12 - vgl. auch Art. 76 Abs. 1 Verfassung Rheinland Pfalz (LV). Sie stellen eine wichtige Ausprägung des Demokratieprinzips dar. Darüber hinaus normiert Satz 2 das Repräsentationsprinzip. Abgeordnete sind danach Vertreterinnen und Vertreter des „ganzen Volkes“. Der Deutsche Bundestag wird anstelle und im Namen des Volkes tätig, er repräsentiert und vertritt die Gesamtheit der Bürgerinnen und Bürger. Entsprechendes gilt für den Landtag von Rheinland-Pfalz gem. Art 79 Abs. 1, Abs. 2 LV. Eine weitere wichtige Ergänzung erfährt Art. 20 GG durch Art. 21 GG, der den politischen Parteien einen verfassungsrechtlichen Status einräumt und ihnen die Aufgabe zuweist, an der Willensbildung des Volkes mitzuwirken. Erst die Gründungsfreiheit und der freie Wettbewerb der Parteien, so das BVerfG, „machen Demokratie erst möglich“13. Politischen Parteien kommt demnach eine besondere Funktion in der repräsentativen Demokratie zu. Parteien werden verfassungsrechtlich als politische Handlungseinheiten betrachtet, deren die heutige Demokratie bedarf, um den Wählerinnen und Wählern wirksamen Einfluss auf das staatliche Geschehen zu ermöglichen. Nur deshalb erkennt das Grundgesetz die Parteien als notwendige Instrumente der politischen Willensbildung des Volkes an und erhebt sie in den Rang einer verfassungsrechtlichen Institution. Gemeinsam mit Art. 20 GG sichert Art. 21 GG also die moderne parteienstaatliche Demokratie in Bund und Ländern. 12 Jarass/Pieroth, GG, Art. 38 Rn. 2 m. w. N. Zudem gelten sie als allgemeine Rechtsprinzipien für Wahlen zu allen Volksvertretungen und für politische Abstimmungen, BVerfGE 60, 162, 167. 13 BVerfGE 111, 382, 404. Seite 7 Prof. Dr. Silke Ruth Laskowski Um ihrer Funktion gerecht zu werden, bedürfen politische Parteien daher einer innerparteilichen Organisation, die im Rahmen der repräsentativen Demokratie den Willen der Bürgerinnen und Bürger politisch effektiv zum Ausdruck bringen kann, um die Legitimationsvermittlung zwischen Volk und Staatsgewalt zu gewährleisten. Hier wird das Gebot der innerparteilichen Demokratie in Art. 21 Abs. 1 S. 3 GG relevant. Danach muss die innere Ordnung der Parteien demokratischen Grundsätzen entsprechen. Es stellt die notwendige Ergänzung der den Parteien zugewiesenen Mitwirkungsaufgabe dar. Es zielt darauf, dem Volk, also der Gesamtheit aller Bürgerinnen und Bürger, „einen effektiven Einfluss auf die Ausübung der Staatsgewalt durch die staatlichen Organe“ zu vermitteln. Hier zeigt sich der enge Zusammenhang des Art. 21 GG mit dem Demokratieprinzip in Art. 20 GG und dem parlamentarischen Regierungssystem. Mit anderen Worten: Das Parteiwesen genießt nur deshalb den durch Art. 21 GG vermittelten verfassungsrechtlichen Schutz, weil das GG an die Parteien die Erwartung und die Forderung stellt, dass sie mit Hilfe ihrer innerparteilichen Struktur und Organisation die verfassungsrechtlich gebotene effektive Einflussnahme der Bürgerinnen und Bürger auf die Staatsorgane anstreben und sichern. Dann müssen Organisation und Struktur der Parteien aber auch so ausgestaltet sein, dass die effektive Einflussnahme durch eine repräsentative „Spiegelung“ des gesamten Volkes und seiner Interessen über die Parteien im Parlament möglich wird. Um die hinreichende Legitimation durch „das Volk“ sicherzustellen, verlangt das BVerfG14 hier ein bestimmtes Legitimationsniveau. Zentrales Element ist die Legitimationskette, die erstens sicherstellen soll, dass die politische Herrschaftsgewalt auf das Volk rückführbar ist und zweitens, dass „das Volk“ effektiven Einfluss auf die Ausübung der politischen Herrschaft hat.15 Dabei legt das BVerfG in neueren Entscheidungen in Bezug auf das Staatsvolk als Legitimationssubjekt eine deutlich individualistischere Sicht zugrunde. So spricht es etwa in der sog. Wasserverbandsentscheidung16 ausdrücklich von der „Gesamtheit der Bürger“ – und meint damit selbstverständlich die Gesamtheit der Bürgerinnen und Bürger. Um die nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts erforderliche Rückbindung der Staatsgewalten an den „Volkswillen“ zu gewährleisten, bedarf es 14 BVerfGE 93, 37, 66; 107, 59, 87. BVerfGE 93, 37, 66. 16 BVerfGE 107, 59, 87. 15 Seite 8 Prof. Dr. Silke Ruth Laskowski also des effektiven (tatsächlich wirksamen) Einflusses der Gesamtheit der Bürgerinnen und Bürger auf die Gewaltausübung durch die staatlichen Organe. Das verfassungsrechtliche Gebot der effektiven Partizipation erfordert daher Verfahren, Maßnahmen und Strukturen, die es dem Wahlvolk ermöglichen, gerade mittels gewählter Präferenzen und Repräsentantinnen Interessen der und Repräsentanten wahlberechtigten die Frauen Perspektiven, und Männer „gleichberechtigt“ in die politischen Entscheidungsprozesse einzubringen. Spätestens seit der Verfassungsänderung von 1994, durch die das staatliche Fördergebot in Art. 3 Abs.2 S. 2 GG eingefügt wurde („Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin“), geht das Grundgesetz ebenso wie das EU-Recht von einem materiell-rechtlichen Verständnis der Gleichstellung von Frauen und Männern aus. Ziel ist die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung im gesamten gesellschaftlichen Leben, einschließlich des politischen Lebens.17 Daran anknüpfend lassen sich gleichstellungsfördernde Maßnahmen rechtfertigen, um die Repräsentanz von Frauen in der parlamentarischen Demokratie erhöhen (s. u. zu B.) 2. Europarecht Gleichstellungsdemokratische Impulse könnten nach Inkrafttreten der Europäischen Grundrechte-Charta vor allem für die Kommunalwahlen ausgehen, namentlich von Art. 23 GRC, Art. 51 GRC und Art. 8 AEUV, Art. 22 AEUV sowie Art. 40 GRC i.V.m. der Kommunalwahlrichtlinie 94/8018. Die EU-Kommunalwahlrichtlinie räumt EUAngehörigen in den Mitgliedstaaten, in denen sie ihren Wohnsitz haben, das Kommunalwahlrecht ein. Die Richtlinie wurde in Deutschland durch Landesrecht umgesetzt, u. a. in Rheinland-Pfalz durch das Kommunalwahlgesetz. Nach Art. 51 Abs. 1 GRC sind die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung und Anwendung des EU-Rechts an die Europäische Grundrechte-Charta gebunden. Das materiell-rechtliche Gleichberechtigungsverständnis von Art. 23 GRC (s. o. zu I.) i.V.m. Art. 40 GRC („Aktives und passives Wahlrecht bei den Kommunalwahlen“) bindet insoweit auch das Land Rheinland-Pfalz. Hier bietet Art. 23 S. 2 GRC i.V.m. Art. 51 Abs. 1 GRC ein starkes Argument für gesetzlich geregelte „positive Maßnahmen“, um ein ausgewogenes Verhältnis von Frauen und Männern in den Kommunalvertretungen zu erreichen. 17 18 Jarass/Pieroth, GG, Art. 3 Rn. 90. ABl. 1994 L 368/38; zul geändert durch RL 2006/106. Seite 9 Prof. Dr. Silke Ruth Laskowski B. Leitfragen der EnqueteEnquete-Kommission I. Welche Welche Maßnahmen und Instrumente sind dazu geeignet, die politische Repräsentanz von Frauen zu erhöhen? Landtag und kommunale Vertretungen: Es bedarf solcher Maßnahmen und Instrumente, die wirksam („effektiv“) steuern können und daher eine erkennbare Erhöhung der Anzahl von Frauen in politischen (Entscheidungs-)Gremien (Parlamente, Regierung etc.) tatsächlich und in kurzer Zeit erwarten lassen. Die größte Steuerungskraft geht von verbindlichen gesetzlichen Regelungen aus, die positive Maßnahmen zugunsten von Kandidatinnen vorschreiben. Es handelt sich dabei um Maßnahmen zur Förderung der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung i.S.v. Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG, Art. 17 Abs 3 S. 2, S. 3 LV. Im Vordergrund stehen Regelungen, die die Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten für die Landtagswahlen und die Kommunalwahlen betreffen (Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz). Denkbar wäre eine Art landesrechtliches „Parite-Gesetz“ in Anlehnung an das 2001 in Kraft getretene französische Parité-Gesetz. Gesetzliche Quotenregelungen dieser Art gelten inzwischen auch in Belgien, Polen, Portugal, Slowenien, Spanien und Griechenland.19 In Frankreich wurde im Jahr 2000 das „Gesetz über den gleichen Zugang von Frauen und Männern zu Wahlmandaten und auf Wahl beruhenden Ämtern“ vom 30.06.2000 („Paritätsgesetz“) verabschiedet. Es betrifft die Europawahlen, Parlamentswahlen (Nationalversammlung), einen Teil der Senatswahlen, die Regionalwahlen, Kommunalwahlen in Gemeinden ab 3500 Einwohnerinnen und Einwohnern sowie die Wahlen zur Volksvertretung von Korsika. 20 Damit gilt seit 2001 angesichts einer fortwährenden parlamentarischen Unterrepräsentanz von Frauen eine gesetzliche Regelung für die Kandidatenaufstellung. Alle Kandidatenlisten der Parteien müssen paritätisch besetzt sein. Bei einer Partei, die in mehr als 50 Wahlkreisen Direktkandidatinnen und -kandidaten aufstellt, darf der Unterschied zwischen der 19 European Commission´s Network to Promote Women in Decision-making in Politics and the Economy, S. 17f., http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/quota-working_paper_en.pdf. 20 Loi n° 2000-493 du juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femme et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, Journal officiel de la République française (JORF) du 7 juin 2000, 8560. Nicht anwendbar ist das Gesetz unter anderem für den Teil der Senatswahlen, die nach dem Mehrheitswahlrecht vorgenommen wird; vorgeschrieben in Départements mit Recht auf mehr als vier Senatoren, vgl. Wissenschaftliche Dienste/Deutscher Bundestag, Ausarbeitung vom 29.01.2008, WD 3 - 008/08, S. 17; siehe auch Zypris/Holste, NJW 2008, 3400, 3402. Seite 10 Prof. Dr. Silke Ruth Laskowski Anzahl von Direktkandidatinnen und -kandidaten nur maximal 2 % betragen. Die Einhaltung der Quotierung ist bezüglich der Liste zwingend, ein Verstoß führt zu ihrer Nichtzulassung. Verstöße gegen die Wahlkreiskandidaten-Quote werden dagegen nur nachträglich durch die Kürzung der staatlichen Parteienfinanzierung sanktioniert. Die mit Sanktionen verknüpfte Regelung zur Quotierung der Kandidatenlisten hat sich bewährt, wie die Zahlen zeigen (2010): Regionalparlamente: 47,6 % weibliche Abgeordnete, Kommunalparlamente: 48,5 % weibliche Abgeordnete, Senat: 21,5 % weibliche Abgeordnete (Quote kann hier nur eingeschränkt wirken, da das Wahlkollegium panaschieren darf); Europaparlament: 44,4 % weibliche Abgeordnete. Hinzu kommt, dass seit der Einführung der Quote durch das „Loi sur la parité“ die Wahlbeteiligung der Bevölkerung deutlich gestiegen ist. Anders fällt die Bilanz bei der Wahlkreiskandidaten-Quote aus. Diese Regelung ist hinsichtlich der Höhe der Nationalversammlung bereits Sanktionen nachbesserungsbedürftig, wie die erkannt hat. Denn die französischen Parteien verzichten bislang lieber auf Geld (UMP: ca. 20 Mio. Euro; Sozialistische Partei: mehr als 2,5 Mio Euro) als auf Männer. Daher finden sich in der Nationalversammlung aktuell nur 18,9 % weibliche Abgeordnete. Ein landesrechtliches „Parite-Gesetz“ würde die innerparteiliche Demokratie i.S.v. Art. 21 Abs. 1 S. 2 GG ausgestalten, indem sie allen Parteien ein geschlechterdemokratisches Verfahren bei der Aufstellung ihrer Kandidatinnen und Kandidaten im Vorfeld von Wahlen vorschreiben würde. In Bezug auf Kandidatenlisten käme eine gesetzliche Verpflichtung zur paritätischen Besetzung der Listen mit Kandidatinnen und Kandidaten (alternierend) in Betracht. In Bezug auf Wahlkreise könnte die Verpflichtung zur Benennung von je einer Kandidatin und einem Kandidaten – also eine „Doppelbesetzung“ – in Betracht kommen. Die Existenz der (nur) zum Teil vorhandenen parteiinternen Gleichstellungsquoten spricht nicht gegen eine gesetzliche Regelung, da ein Gesetz verbindliche Vorgaben für alle Parteien enthielte und daher weitaus wirksamer steuern könnte. Denn satzungsmäßige Gleichstellungsregelungen gelten bislang nicht in allen Parteien (sie fehlen vollständig in den Statuten der FDP), die jeweilige Steuerungsqualität ist unterschiedlich (die 30%-Quorenregelung der CDU erscheint zur Erreichung paritätischer Verhältnisse wenig geeignet, denn ihr fehlt die nötige Steuerungskraft) und zudem sind sie auf freiwillige Befolgung der Parteimitglieder angewiesen. Die parteiinterne Nichtbeachtung bleibt für die nach außen wirkende Wahl folgenlos. Seite 11 Prof. Dr. Silke Ruth Laskowski Dass parteiinterne Quoten letztlich nicht ausreichen, um gerade die politische Repräsentanz von Frauen auf kommunaler Ebene zu erhöhen, zeigt vor allem das Ergebnis der Kommunalwahlen von 2009. Obgleich die parteiinternen Gleichstellungsquoten z.B. von SPD und Bündnis 90/Die Grünen auch die Kommunalwahlen betreffen, haben sie nicht zu einer angemessenen Repräsentanz der Frauen oder zu einer erkennbaren Erhöhung des Frauenanteils in den kommunalen Vertretungskörperschaften führen können. Freiwillige, parteiinterne Quotierungsregelungen, die die Parteien in ihren Satzungen vorsehen und auf freiwillige Befolgung durch die Parteimitglieder angewiesen sind, dienen der Selbstbindung und sind ein wichtiges Signal, sie reichen allein jedoch nicht aus und bedürfen der Unterstützung durch eine gesetzliche Verankerung. Kumulieren und Panaschieren: Soweit nach dem Kommunalwahlgesetz das Panaschieren und Kumulieren von Stimmen möglich ist (§ 32), kann dies dazu führen, dass die Quotierung der Listenplätze „gelockert“ wird. Diese Lockerung kann sich auf die Anzahl der gewählten Frauen und Männer auswirken und eine paritätische Besetzung der kommunalen Vertretungen erschweren. Hier ist zu gewährleisten, dass auch direktdemokratische Elemente des Wahlrechts mit dem Ziel der gendergerechten Demokratie in Einklang stehen. Gremienbesetzung: Darüber hinaus eignen sich gesetzliche Quotenregelungen auch, um eine paritätische Besetzung politischer (Entscheidungs-)Gremien sicherzustellen und dadurch die politische Repräsentanz, Mitsprache und Mitentscheidung von Frauen auf ein angemessenes genderdemokratisches Maß zu erhöhen. II. Welche Parameter sind dafür verantwortlich, dass Frauen in Parlamenten unterrepräsentiert sind? Wie kann dieses Problem Ihrer Ansicht nach wirksam gelöst werden? Die Unterrepräsentanz von Frauen stellt zunächst eine Auswirkung ihrer historisch zu erklärenden „demokratischen Verspätung“ dar, die einen bis heute anhaltenden demokratischen Vorsprung von Männern in allen politischen Bereichen zur Folge hat, der sich zum Nachteil von Frauen auswirkt. Maßgeblich sind insoweit vor allem verkrustete Parteistrukturen und intransparente Verfahren, die Frauen (mittelbar) benachteiligen. Ein Blick auf die historische Entwicklung des demokratischen Parlamentarismus Seite 12 Prof. Dr. Silke Ruth Laskowski zeigt, dass sich dieser bis Anfang des 20. Jahrhunderts ausschließlich auf Männer bezog. Das Verständnis von Parlamentarismus und dessen Funktion im Rahmen eines repräsentativen Systems – ebenso wie der Gedanke der Repräsentation des ganzen Volkes – änderte sich in Deutschland erst durch die Einführung des aktiven und passiven Wahlrechts von Frauen am 12.11.1918 im Zuge der „Novemberrevolution“ und dessen spätere Verankerung in Art. 22 WRV. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die bis dahin Männern vorbehaltenen politischen Vereine des 19. Jahrhunderts bereits zu politischen Parteien entwickelt, die ausschließlich von Männern dominiert wurden. Erst 1908, nach Änderung des Vereinsrechts, erhielten Frauen die Möglichkeit, Mitglied einer politischen Partei zu werden. Sie mussten sich seither in die verfestigten Strukturen einfügen. Die demokratische Verspätung von Frauen in politischen Institutionen führte dazu, dass diese bis heute durch Geschlechterhierarchien und mangelnde Chancengleichheit geprägt sind. Vor allem dadurch erklärt sich der deutlich höhere Anteil von Männern in allen politischen Entscheidungsgremien. Lediglich in vergleichsweise jungen Parteien wie z.B. Bündnis 90/Grüne konnten Frauen von vornherein Einfluss nehmen und die Parteistrukturen und –verfahren geschlechterdemokratisch mitgestalten – dadurch erklärt sich auch ihre große Anzahl an weiblichen Abgeordneten im Rheinland-Pfälzischen Landtag. Als problematisch erweist sich für Frauen zudem die häufig in den Abendstunden stattfindende politische Arbeit (Gremiensitzungen etc.), die mit der Wahrnehmung von Familienpflichten gegenüber Kindern oder pflegebedürftigen Familienangehörigen kollidieren kann. Hier sehen sich Frauen traditionell meist stärker in der Pflicht als Männer – auch deshalb, weil entsprechende Betreuungsmöglichkeiten fehlen. Hier sind die Rahmenbedingungen der politischen Arbeit betroffen, die insgesamt stärker auf Familienpflichten von politisch Engagierten Rücksicht nehmen sollten. III. Ist es – spätestens nach Änderung des Grundgesetzes mit Art. 3 Abs. 2 Satz 2 – verfassungsrechtlich verfassungsrechtlich geboten, dass Parteien die Wahllisten so aufstellen, dass die Plätze alternierend mit Frauen und Männern besetzt werden? Spätestens seit der Verfassungsänderung von 1994, durch die das staatliche Fördergebot in Art. 3 Abs.2 S. 2 GG eingefügt wurde (Satz 2: „Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und Seite 13 Prof. Dr. Silke Ruth Laskowski wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“), geht das Grundgesetz von einem materiell-rechtlichen Verständnis der Gleichstellung von Frauen und Männern aus. Ziel ist die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung im gesamten gesellschaftlichen Leben, einschließlich des politischen Lebens.21 Der staatliche Gleichstellungsauftrag richtet sich heute in erster Linie darauf, verschleierte, vor allem strukturelle Benachteiligungen von Frauen zu beseitigen, welche Frauen „ausbremsen“ und ihre gleichberechtigte berufliche, wirtschaftliche und auch politische Teilhabe erschweren. Dabei wirkt sich auch die europäische Wertordnung aus. Dies wird in den neueren Judikaten des BVerfG deutlich, so etwa in einer Entscheidung aus 200322: “(Es hat sich) die Rechtslage, soweit sie den Grundsatz der Gleichberechtigung der Geschlechter betrifft, durch die Fortentwicklung des europäischen Gemeinschaftsrechts und des deutschen Rechts zur Durchsetzung des Grundsatzes der Gleichberechtigung der Geschlechter, insbesondere durch die Neufassung des Art. 3 Abs. 2 GG, geändert.“ Angesichts der bestehenden „geschlechterdemokratischen“ Defizite im politischen Bereich verpflichtet Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG den Staat zu aktiven Maßnahmen, um einer weiteren Verfestigung dieser Defizite entgegenzuwirken, diese Defizite abzubauen und darüber hinaus die Herstellung „geschlechterdemokratischer“ Verhältnisse aktiv zu fördern. Dazu zählen auch Fördermaßnahmen zur Erhöhung der Zahl der Parlamentarierinnen. Aus dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz folgt, dass insoweit zur Zielerreichung geeignete, erforderliche und angemessene Mittel zu ergreifen sind. Zur Sicherung der chancengleichen demokratischen Teilhabe bedarf es einer effektiven (d.h. im Hinblick auf die Zielerreichung wirksamen) und dem Schutzgut der demokratischen Teilhabe angemessenen Maßnahme – also einer verbindlichen gesetzlichen Regelung für alle Parteien, die die innerparteiliche Demokratie ausgestaltet. Dies läuft mE auf eine gesetzliche Quotenregelung hinaus, die insbesondere die paritätische Besetzung der Kandidatenlisten durch die Parteien umfasst – also Besetzung der Plätze grundsätzlich alternierend mit Frauen und Männern (s. o. B. I.). 21 22 Jarass/Pieroth, GG, Art. 3 Rn. 90. BVerfGE 109, 64. Seite 14 Prof. Dr. Silke Ruth Laskowski Eine solche Quotenregelung ist mE verfassungsrechtlich zulässig und geboten: Ob Quotenregelungen als bloße Ausgestaltung der innerparteilich geltenden demokratischen Grundsätze zu betrachten sind (Art. 21 Abs. 1 S. 3 GG) oder als rechtfertigungsbedürftige Beeinträchtigung der Betätigungs- und Wahlvorschlagsfreiheit der Parteien, wird unterschiedlich beurteilt. Meiner Ansicht nach spricht alles für eine bloße Ausgestaltung der Parteienfreiheiten im Rahmen der innerparteilichen demokratischen Grundsätze, die die effektive demokratische Teilhabe von Frauen im Sinne des „Prinzips der fairen Chancengleichheit“ (John Rawls) für beide Geschlechter umfasst. Quotenregelungen dienen der Absicherung der gleichberechtigten politischen Teilhabe, um den Willen der Wählerinnen und Wähler in der Parlamentsdemokratie angemessen und effektiv zum Ausdruck zu bringen. Aber selbst dann, wenn man einen Eingriff in die Parteienfreiheit gem. Art. 21 Abs. 1 S. 2 GG und in den Grundsatz der Wahlfreiheit in Form der Wahlvorschlagsfreiheit der Parteien nach Art. 38 Abs. 1 GG bejahen wollte, wären diese Eingriffe – an deren Rechtfertigung identische gerechtfertigt. Denn als Anforderungen zu rechtfertigende stellen Gründe sind – kämen in jedem hier Fall spezielle Verfassungsvorschriften in Betracht – zunächst das staatliche Fördergebot aus Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG, darüber hinaus das die Parteien bindende Verfassungsgebot der inneren demokratischen Ordnung gem. Art. 21 Abs. 1 S. 3 GG i. V. m. der staatlichen Schutzpflicht für die Durchsetzung des Verfassungsgebots. Zu prüfen bliebe, ob eine Quotenregelung, die zugunsten von Kandidatinnen wirkt, das Grundrecht der Gleichberechtigung gem. Art. 3 Abs. 2 und Abs. 3 S. 1 GG verletzt, da sich eine Quote zugunsten von Frauen gleichzeitig als Benachteiligung von Männern auswirkt. Das Quotierungsmodell muss sich daher an den speziellen Gleichheitssätzen des Art. 3 Abs. 2 S. 1 und Art. 3 Abs. 3 S. 1 GG messen lassen. Danach darf das Geschlecht nach Art. 3 Abs. 3 S. 1, Abs. 2 S. 1 GG grundsätzlich nicht als Anknüpfungspunkt für eine rechtliche Ungleichbehandlung herangezogen werden. Allerdings können geschlechtsbezogene Ungleichbehandlungen, die zu einer Benachteiligung von Männern führen, durch das Fördergebot in Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG gerechtfertigt werden. Die Quotierung stellt eine solche Fördermaßnahme i. S. v. Art. 3 Abs. 3 S. 2 GG (Art. 17 Abs. 3 S. 2, S. 3 LV) dar. Indem sie die einseitige Dominanz eines Geschlechts auf der Kandidatenliste verhindert, wirkt sie der Privilegierung dieses (bislang überrepräsentierten) Geschlechts bei den Wahlen entgegen. So Seite 15 Prof. Dr. Silke Ruth Laskowski erlangen nicht nur die Angehörigen des bislang überrepräsentierten, sondern auch die Angehörigen des anderen Geschlechts eine faire, gleichberechtigte Chance auf ein listenvermitteltes Mandat. Darüber hinaus bekommt das gesamte Wahlvolk die faire Chance auf realistische Spiegelung seiner Perspektiven und Interessen (Themen) im Parlament. Eine verbindliche Gleichstellungsquote gestaltet daher nicht nur das Demokratiegebot aus, sondern erfüllt gleichzeitig auch den Verfassungsauftrag aus Art. 3 Abs. 2 GG und verstößt daher in keiner Weise gegen das Gebot der Gleichberechtigung von Frauen und Männern (also keine Ungleichbehandlung wegen des Geschlechts). Eine für alle Parteien verbindliche, gesetzliche Quotenregelung muss schließlich dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechen. Hier kommt es darauf an, dass die Regelung sowohl geeignet, als auch erforderlich und angemessen ist, um das angestrebte Ziel zu erreichen. Zweifel an der Geeignetheit einer gesetzlichen Regelung, das Ziel der faktischen Gleichberechtigung zu erreichen, indem auch Frauen die faire Chance eingeräumt wird, Mandate im Parlament zu erlangen, bestehen nicht. Die Eignung einer für alle Vorschlagslisten geltenden Quotierungsregelung, die die Faktoren kompensiert, welche für die Unterrepräsentanz von Frauen ursächlich sind, ist gewissermaßen „evident“. Es könnte sich vielleicht die Frage stellen, ob gerade eine gesetzliche Regelung auch erforderlich ist – oder ob nicht als milderes, gleich wirksames Mittel auch eine freiwillige Quotenregelung in den Satzungen aller Parteien ausreichen könnte. Abgesehen davon, dass freiwillige Regelungen in ihrer Steuerungskraft davon abhängen, dass sich auch wirklich alle Parteimitglieder freiwillig an diese Regelungen halten – und das ist ja nicht immer der Fall –, zeigt spätestens ein Blick auf den Frauenanteil in den verschiedenen Fraktionen des Deutschen Bundestages, dass freiwillige Regelungen nur sehr begrenzt als Alternative in Betracht kommen. Betrachtet man den Frauenanteil in den Fraktionen seit 1994, so zeigt sich, dass vor allem das „Quorenmodell“ der CDU schon mangels Eignung nicht in Betracht kommt, da der Anteil der CDU/CSU-Frauen bis heute kaum angestiegen ist und bei lediglich 20 % liegt. Auch das Quotenmodell der SPD erscheint optimierbar, denn seit 1994 liegt der Anteil der weiblichen Abgeordneten hier bei lediglich 35 %. Der Anteil der weiblichen SPD-Abgeordneten im Landtag von Rheinland-Pfalz liegt zwar aktuell mit 43 % überdurchschnittlich hoch, ob diese Zahl jedoch stabil bleibt oder gar wächst, ist unsicher und wird sich erst künftig zeigen. Seite 16 Prof. Dr. Silke Ruth Laskowski Als milderes, gleich effektives Mittel kämen allenfalls die Quotenmodelle der Parteien Bündnis 90/Die Grünen (und der im Landtag von Rheinland-Pfalz nicht vertretenen Partei Die Linke) in Betracht, sofern in einer für die Parteimitglieder intern verbindlichen und angewendeten Satzungsregelung überhaupt ein milderes, weniger eingreifendes Mittel zu sehen ist. Allerdings, spätestens dann, wenn man den Blick auf diejenigen Parteien richtet, die sich bislang einer wirksamen Satzungsregelung verweigert haben, wird deutlich, dass eine freiwillige Regelung als Alternative ausscheidet. Denn diese Parteien müssten ja per Gesetz zu einer entsprechenden Satzungsregelung verpflichtet werden. Durch den verbindlichen gesetzlichen Regelungsauftrag entfiele nämlich das freiwillige Element. Somit steht letztlich kein milderes, gleich effektives Mittel als eine verbindliche gesetzliche Regelung zur Verfügung. Die Erforderlichkeit einer gesetzlichen Regelung ist also zu bejahen. Und auch die Angemessenheit, also die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne, lässt sich m.E. bejahen. Maßgeblich wird hier eine Abwägung der betroffenen Verfassungsgüter. Die Quotierungsregelung als kompensatorische Fördermaßnahme dient sowohl der Durchsetzung des individuellen Rechts von Kandidatinnen auf faire, chancengleiche, demokratische Teilhabe gem. Art. 3 Abs. 2, Art. 21 Abs. 1 S. 3 GG, als auch der Durchsetzung des Gebots der fairen demokratischen Teilhabe i. S. des Art. 21 i. V. m. Art. 20 GG, darüber hinaus der tatsächlichen Gleichberechtigung in der gesellschaftlichen Wirklichkeit und damit der Erfüllung des staatlichen Auftrag aus Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG (Art. 17 Abs. 3 S. 2, S. 3 LV). Im Verhältnis dazu ist das lediglich im Einzelfall beeinträchtigte Recht auf Gleichberechtigung männlicher Parteimitglieder von geringerem Gewicht, die Beeinträchtigung daher gerechtfertigt. Nichts anderes gilt, wenn dieselben männlichen Parteimitglieder im Rahmen der Wahlvorbereitung i. S. v. Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG betroffen sind („passive Wahlgleichheit“). Auch die Beeinträchtigung der Parteienfreiheit zur Kandidatenbestimmung nach Art. 21 GG und Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG (spezieller Gleichheitssatz) fällt nicht ins Gewicht, da hier ja bereits der staatliche Auftrag gem. Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG rechtfertigend wirkt – sofern man überhaupt einen Eingriff und nicht lediglich eine Ausgestaltung der Parteienfreiheiten (Art. 21 und Art. 38 i. V. m. Art. 20 GG) bejaht. Im Übrigen fördert die Quotierung durch die damit verbundene Pluralisierung der Kandidatenliste mittelbar die Gleichheit der Wahl, umso mehr, als sie sich nicht nur an den Anteilen der Geschlechter in der Partei orientiert (denn hier finden wir den historisch bedingten „Gender Gap“), sondern an dem Anteil in der Bevölkerung („repräsentative Demokratie“). Seite 17 Prof. Dr. Silke Ruth Laskowski Dass der „Preis“ für die Durchsetzung der Gleichberechtigung angesichts der betroffenen Verfassungsgüter „zu hoch“ ausfallen könnte, wie in der Literatur vereinzelt behauptet, vermag angesichts des engen Zusammenhangs mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht gem. Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 und dem Grundsatz der Menschenwürde, Art. 1 Abs. 1 GG sowie dem menschenrechtlichen Gehalt des Grundsatzes der Gleichberechtigung der Geschlechter und angesichts der dadurch zum Ausdruck kommende hohen Wertigkeit des Gleichberechtigungsgebots nicht zu überzeugen. Diese Betrachtung lässt sich zudem auf die Rechtsprechung des EuGH zum Gleichberechtigungsgrundsatz („allgemeiner Grundsatz des Gemeinschaftsrechts“) und die Wertungen der Europäischen Grundrechtecharta (GRC) stützen. Nach Art. 23 Abs. 1 GRC ist die Gleichheit von Männern und Frauen „in allen Bereichen“ sicherzustellen. Art. 23 Abs. 1 GRC reklamiert damit einen umfassenden Geltungsanspruch für die Geschlechtergleichheit in allen Lebensbereichen. Ergänzend stellt Abs. 2 die generelle Zulässigkeit spezifischer Vergünstigungen für das benachteiligte Geschlecht klar, so dass im Hinblick auf derartige Vergünstigungen – je nach Lesart – entweder bereits der Tatbestand des Verstoßes gegen das Gleichheitsgebot zu Lasten des bislang bevorzugten Geschlechts entfällt oder aber ein entsprechender Rechtfertigungsgrund vorliegt. Schon dies spricht für die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne. Öffnungsklausel: Gleichwohl erscheint mir eine Öffnungsklausel unter dem Aspekt der mangelnden Realisierbarkeit der Quoten für den (untypischen) Fall geboten, dass sich tatsächlich einmal nicht genügend Frauen zur Wahl stellen sollten. Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit kann ein Abweichen von der Quotierung zugunsten des überrepräsentierte Geschlechts – also zugunsten von Männern - in Ausnahmefällen daher zulässig sein, da letztlich nichts Unmögliches gefordert werden kann („Ausnahmeklausel“). Eine entsprechend ausgestaltete23 gesetzlich verpflichtende Quotenregelung entspräche somit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. All diese Überlegungen gelten im Übrigen auch für die verfassungsrechtliche Bewertung einer gesetzlichen Paritätsregelung in Bezug auf Wahlkreise. 23 Insofern müsste die Partei darlegen und nachweisen, in einem offenen und transparenten Verfahren keine Kandidatin gefunden zu haben, vgl. zum Maßstab EGMR (Große Kammer), Gutachten vom 12.02.2008, NJW 2009, 2109 LS 5 und 2111 Rn. 49. Seite 18 Prof. Dr. Silke Ruth Laskowski Eine gesetzliche Quotenregelung erscheint angesichts der seit 63 Jahren andauernden Unterrepräsentanz von Frauen in den Parlamenten (den Regierungen, politischen Gremien, Kommissionen und Institutionen) vor dem oben dargelegten verfassungsrechtlichen Hintergrund auch geboten, um endlich verfassungsmäßige Zustände herzustellen. Oder, mit den Worten der Verfassungs- und Familienrechtlerin Dr. jur. Elisabeth Selbert (1981), die als SPD-Abgeordnete im Parlamentarischen Rat 1948/49 entscheidend war für die Formulierung und Aufnahme von Art. 3 Abs. 2 GG a.F. in das Grundgesetz: „Die mangelnde Heranziehung von Frauen zu öffentlichen Ämtern und ihre geringe Beteiligung in den Parlamenten ist doch schlicht Verfassungsbruch in Permananz.“ IV. IV. Ist eine Differenz der Anzahl von Männern und Frauen in Parlamenten ein Verstoß gegen den Grundsatz der repräsentativen Demokratie? Grundsätzlich ja. Ich verweise auf meine Ausführungen oben zu A. IV. 1. Das grundgesetzliche Demokratiekonzept der repräsentativen parlamentarischen Demokratie i. S. von Art. 20, 21 und 38 GG setzt die effektive, gleichberechtigte demokratische Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger voraussetzt. Das Grundgesetz hat das Gebot der gleichberechtigten demokratischen Teilhabe von Frauen und Männern in Art. 20 Abs. 2 Satz 2, Art. 21 Abs. 1 S. 3 und Art. 3 Abs. 2 GG verankert. Insoweit gilt es den Anteil der Frauen und Männer in den Parlamenten auf einen für das „Wahlvolk“ repräsentativen Anteil zu erhöhen. Dies schließt geringfügige Abweichungen zugunsten des einen oder anderen Geschlechts nicht aus, insbesondere dann, wenn sich tatsächlich keine ausreichende Anzahl an Kandidatinnen oder Kandidaten hat finden lassen („Öffnungsklausel“ s. o. B. III.) Seite 19 Prof. Dr. Silke Ruth Laskowski C. Schlussbemerkung „Gendergerechte Demokratie“ ist angesichts der bestehenden Defizite bereits seit langem Thema in der EU und den Mitgliedstaaten. Um den Frauenanteil in den Parlamenten zu erhöhen, haben bereits verschiedene Mitgliedstaaten gesetzliche Quotenregelungen eingeführt. Dabei geht es weniger um die „soziale“ als mehr um die rechtsstaatliche Dimension demokratischer Partizipation. In Deutschland wurde die Diskussion über eine „gendergerechte Demokratie“ bislang vernachlässigt. Daher werden für die weitere Diskussion von der EnqueteKommission wichtige Impulse ausgehen. Der Landtag Rheinland-Pfalz könnte hier eine rechtspolitische Vorreiterstellung in Deutschland einnehmen. Seite 20