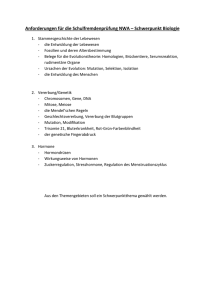

PDF - Biologische Intelligenz

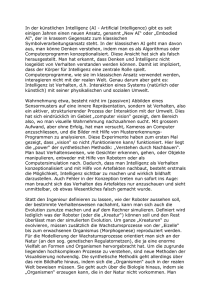

Werbung