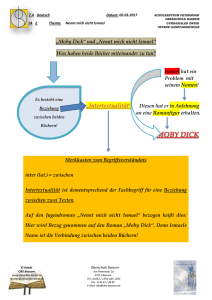

Intertextualität - Institut für Germanistik

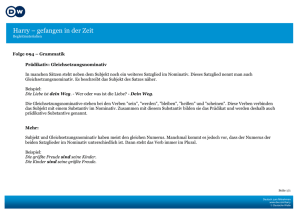

Werbung