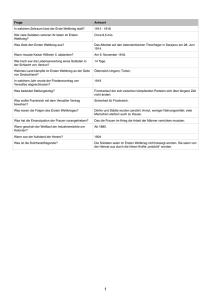

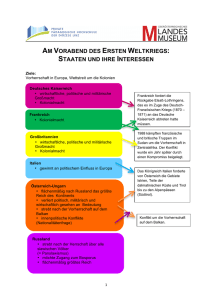

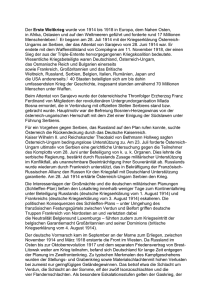

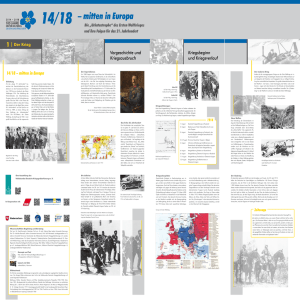

der erste weltkrieg

Werbung