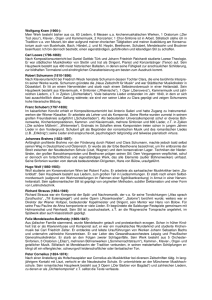

Schubart und seine Lieder.

Werbung