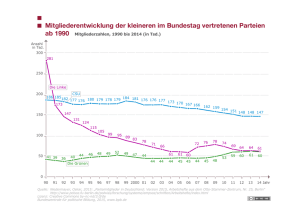

Caroline Morgenstern Den Parteien laufen die Mitglieder davon

Werbung