Document

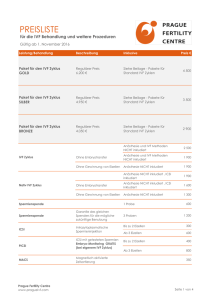

Werbung