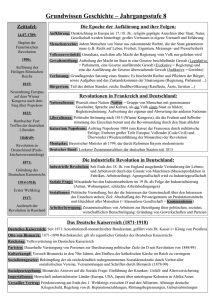

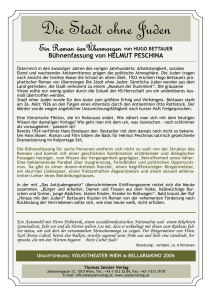

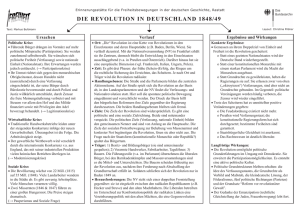

Druckfassung

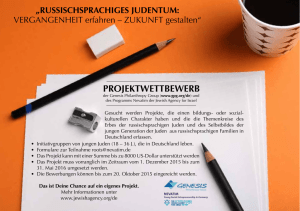

Werbung