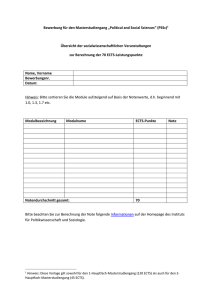

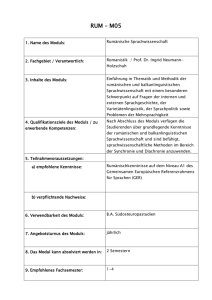

Modulhandbuch - Hochschule Neu-Ulm

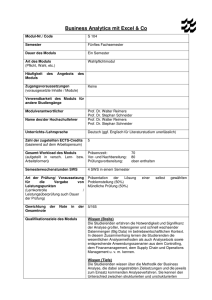

Werbung