Document

Werbung

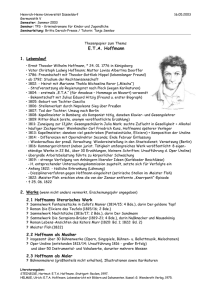

INAUGURAL – DISSERTATION

zur

Erlangung der Doktorwürde

der Philosophisch-Historischen Fakultät

der

Ruprecht - Karls - Universität

Heidelberg

vorgelegt von

Anja Pohsner

aus Speyer

Tag der letzten Prüfung:

27. April 1999

Abstract

In Umkehrung bisheriger disziplinübergreifender Studien über E. T. A. Hoffmann als Prototyp

des „Universalkünstlers“ schlechthin wird seine Musikalität als das grundlegende Medium betrachtet, aus welchem sich die anderen Begabungen heraus entwickelt haben und das nicht

einfach zugunsten des (für ihn letztlich erfolgreicheren) Schriftstellertums verlassen worden

ist. Anhand von editorisch und musikologisch gesicherten Instrumentalwerken wird zunächst

die historische Position des Komponisten Hoffmann in der unmittelbaren Gegenüberstellung

mit Werken vergleichbarer Gattung, Besetzung und Entstehungszeit von Zeitgenossen ähnlichen Ranges überprüft und teilweise korrigiert, ergänzt durch zahlreiche musikgeschichtliche, -ästhetische und literaturphilosophische Exkurse. Dabei ergab sich als Hauptmerkmal

die schrittweise Perfektionierung einer an verschiedene Schulen angelehnten Kompositionsweise nach dem „Baukastenprinzip“, die z. T. werkübergreifend mit Kleinsteinheiten in immer

neuer Kombination und zunächst unüberschaubar wirkender Verschachtelung operiert, wobei

sie sich späteren Techniken der Motivabspaltung und Thementransformation des 19. Jahrhunderts (allerdings ohne deren ideologischen und programmatischen Unterbau) nähert.

Als professionell ausgebildeter Musiker dilettierte Hoffmann gewissermaßen auf dem Gebiet der Literatur, in welches er seinen aus den Musikkritiken extrahierten und in den eigenen Kompositionen erprobten extravaganten Personalstil überführte und somit quasi „auf

Umwegen“ eine nachhaltige Wirkung erzielte. Der Ansatz dieser Studie geht dabei jedoch

in dezidierter Abgrenzung von vielen Vorgängern nicht von einer 1:1-Übertragung formaler

(geschweige denn inhaltlicher) Komponenten aus, sondern zeigt vielmehr gleich strukturierte

Stilmittel in bezug auf die beabsichtigte Irritation des jeweiligen Zielpublikums auf, wobei sich

das literarische Forum hinsichtlich dieser rezeptions- und wirkungsästhetischen Ausrichtung

letztlich als dankbarer erwiesen hat.

In contrast to former interdisciplinary studies about the multitalented artist E. T. A. Hoffmann this musicological contribution deals with his musical skills that serve as a fundamental

base to all of his other artistic activities and not as an abandoned area in favour of the more

successful authorship. First Hoffmann’s historical position will be evaluated anew by opposing

some of his instrumental works to comparable examples of almost the same genre, scoring

and date of origin by contemporaries of similar rate, consolidated by several historical, aesthetical and philosophical digressions. As a main result it was found that Hoffmann gradually

perfected a technique making use of “modular construction systems”, derived from different

“schools” (Mannheim, Berlin, Vienna). Operating with minimal units in variable combination

(partly exchanged even among the compositions) and of obscure complexity, Hoffmann approaches 19th-century-techniques of motivic splitting and transformation of themes (without

adopting their ideological and programmatic background).

As a musician of profession Hoffmann transfers his extravagant manner of the composer’s

style, gained from his recensions on contemporaries, into the literary style of the amateur

author, so that he had an indirect “musical” impact on his writing colleagues. Unlike many of

the precursors this study avoids to look for inadequate parallels regarding formal aspects (the

much the less those of content), but puts its emphasis on analogical stylistic devices between

music and literature that were developped by Hoffmann to confuse the audience purposely by

shaking up the attitude towards arts. Thereby the literary recipient showed more inclination

to extreme effects than the contemporary listener did as the fame of the author Hoffmann still

proves nowadays.

„Wenn ich von mir selbst abhinge, würd’ ich

Componist. . . “ *)

Die Umwege des Musikers E. T. A. Hoffmann.

Wechselwirkungen innerhalb seines musikalischen

und literarischen Werkes

Gutachter:

Prof. Dr. Akio Mayeda

Prof. Dr. Horst-Jürgen Gerigk

Für meine Eltern und Hermann

*) Brief an den Jugendfreund Theodor Gottlieb von Hippel vom 25. 11. 1795

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

xv

Einleitung

A

xvii

Sinfonien

1

I. Sinfonia Es-dur AV 23 von E. T. A. Hoffmann

1. Entstehung und Rezeption . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Zur Forschungslage . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Interpretationsansätze . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.1 Adagio e maestoso (S , Es) – Allegro (3/4, Es)

4.2 Andante con moto (6/8, As) . . . . . . . . . . .

4.3 Menuetto (3/4, c) . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.4 Allegro molto (R, Es) . . . . . . . . . . . . . . .

5. Form und Motivtransformation . . . . . . . . . . . . . .

II. Zeitgenössische sinfonische Modelle

1. Mozart-Nachahmung . . . . . . . . . . . . .

2. Haydn-Einflüsse . . . . . . . . . . . . . . .

3. „Willkür“ und „Besonnenheit“ bei Beethoven

3.1 Theoretische Präliminarien . . . . .

3.2 Musikalische Belege . . . . . . . . .

4. Stand der Sinfonie bei Zeitgenossen . . . .

4.1 Andreas Romberg . . . . . . . . . .

4.2 Bernhard Romberg . . . . . . . . . .

4.3 Ferdinand Ries . . . . . . . . . . . .

5. Berliner und Mannheimer Merkmale . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

III. Sinfonia und Ouvertüre

1. Entwicklung der Gattung . . . . . . . . . . . . .

2. Hoffmanns Ouvertüren . . . . . . . . . . . . . .

2.1 Overtura zur Undine . . . . . . . . . . .

2.2 Ouvertüren zu Die Lustigen Musikanten

3. Zwischen Oper und Sinfonik . . . . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3

3

5

9

13

13

18

20

21

22

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

29

29

30

34

34

36

40

40

42

43

46

.

.

.

.

.

51

51

53

53

58

60

i

Inhaltsverzeichnis

IV. Weber und die „sinfonische Ouvertüre“

1. Einheit trotz „Unordnung“ (1. Sinfonie, 1. Satz) . . . . . . . . . . .

2. Distanz durch Ironie (1. Sinfonie, 2. Satz) . . . . . . . . . . . . . .

3. Esprit und Originalität (1. Sinfonie, 3. und 4. Satz) . . . . . . . . . .

4. Potpourriouvertüre od. doch „ächter Simphonie Styl“? (2. Sinfonie)

5. Wiener versus Mannheimer Schule . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

63

65

69

72

75

82

V. Méhul – ein „französischer Beethoven“?

1. Hoffmanns Begeisterung („Jagd“-Ouvertüre) . . . . . . . .

2. Schumanns Beethoven-Vergleich (Sinfonie Nr. 1 g-moll) .

2.1 Mischformen durch Komposittechniken . . . . . . .

2.2 Einheit durch Themenvariation . . . . . . . . . . .

3. Unterwegs zu Liszts „Motivgenese“ (Sinfonie Nr. 2 D-dur)

3.1 Verzögerungstaktiken und Kontrapunkt . . . . . . .

3.2 Steigerung der Techniken . . . . . . . . . . . . . .

4. Die späteren Sinfonien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

85

86

87

89

92

94

95

96

99

.

.

.

.

101

102

105

109

112

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

VI. Erste rezeptionsästhetische Ansätze

1. Zur Entwicklung musikwissenschaftlicher Rezeptionsforschung

2. Der Rezipient als „impliziter Hörer“ . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Die „Appellstruktur“ eines Kunstwerks . . . . . . . . . . . . . .

4. Hörerlenkung und Rezeption über Umwege . . . . . . . . . . .

B

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Quintette

115

I. Harfenquintett c-moll AV 24 von E. T. A. Hoffmann

1. Entstehung und Rezeption . . . . . . . . . . . . .

2. Zur Forschungslage . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1 Allegro moderato (S , c) . . . . . . . . . .

3.2 Adagio (2/4, As) . . . . . . . . . . . . . .

3.3 Allegro (6/8, c) . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

117

117

119

120

120

124

126

II. Quartette und Quintette

1. Entwicklung aus dem Streichquartett . . . .

2. Besetzungsvielfalt im Quintett . . . . . . . .

3. Allmähliche Gleichberechtigung der Partner

4. Beethoven zwischen den Gattungen . . . .

5. Quartette bei Zeitgenossen . . . . . . . . .

5.1 Franz Xaver Mozart . . . . . . . . .

5.2 Zwischen Klassik und Romantik . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

131

131

132

135

136

138

138

140

III. Prinz Louis Ferdinand von Preußen

1. „garnicht königlich oder prinzlich,. . . “

2. Klavierquintett c-moll op. 1 . . . . . .

2.1 Konzertierendes Ensemble .

2.2 Rondo und Variation . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

145

145

146

148

150

ii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Inhaltsverzeichnis

IV. Exkurs: Instrumentalcharakteristik

1. Klavier und Harfe im 19. Jahrhundert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Doppelexistenz als „lebendigtote Dinger“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Die Gitarre – Harfe des kleinen Mannes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. „. . . tönendes Sinnbild künstlerischer Inspiration und Huldigung an die Musik“

.

.

.

.

.

.

.

.

155

156

160

162

164

V. Hummel und Spohr

1. Johann Nepomuk Hummel . . . . . . . . . . .

1.1 Arbeit mit Mottos und tonalen Genera

1.2 Verschiedene Klangspektren . . . . .

2. Klavier und Harfe bei Louis Spohr . . . . . . .

2.1 Klavierquintett c-moll op. 52 . . . . . .

2.2 Harfensonaten . . . . . . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

169

169

170

172

173

174

175

.

.

.

.

.

181

181

184

187

188

190

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

VI. Exkurs: Der Topos der Äolsharfe

1. Die Wiederentdeckung eines „himmlischen“ Instruments

2. Äolsharfe und Harmonika . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Dalbergs „Allegorischer Traum“ . . . . . . . . . . . . . .

3.1 Traum und Allegorie . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 Die literarische Tradition der Allegorese . . . . .

C

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trios

I. Grand Trio E-dur AV 52 von E. T. A. Hoffmann

1. Entstehung und Rezeption . . . . . . . . . . .

2. Zur Forschungslage . . . . . . . . . . . . . .

3. Analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1 Allegro moderato (S , E) . . . . . . . .

3.2 Scherzo: Allegro molto (3/4, e) . . . .

3.3 Finale: Adagio (S , G) . . . . . . . . . .

3.4 Finale: Allegro vivace (2/4, E) . . . . .

195

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

197

197

198

200

201

208

213

216

II. Klaviertrios von Hummel und Spohr

1. Johann Nepomuk Hummel . . . . . . . . . . . . .

1.1 Variierende Ableitung und Monothematik .

1.2 Von Mozart ins Virtuosenzeitalter . . . . .

2. Louis Spohrs Harfentrio . . . . . . . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

223

223

223

227

229

III. Prinz Louis Ferdinand von Preußen

1. Trio As-dur op. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.1 Allegro moderato (S , As) . . . . . . . . . .

1.2 Andante sostenuto con Variazioni (6/8, Es)

1.3 Finale: Allegro con brio (2/4, As) . . . . . .

2. Trio Es-dur op. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1 Allegro espressivo (S , Es) . . . . . . . . . .

2.2 Andante con Variazioni (3/8, B) . . . . . .

2.3 Rondo: Grazioso e brillante (6/8, Es) . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

231

231

232

234

236

237

237

239

241

.

.

.

.

.

.

.

iii

Inhaltsverzeichnis

3. Grand Trio Es-dur op. 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1 Adagio cantabile (3/4, Es) – Molto allegro e con brio

3.2 Larghetto sostenuto (con affetto, 2/4, E) . . . . . . .

3.3 Rondo brilliante (2/4, Es) . . . . . . . . . . . . . . .

4. Der „Romantiker der klassischen Periode“ . . . . . . . . . .

IV. Verhältnis zur Wiener Klassik und Romantik

1. Trio und Sonate . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.1 Der Übergang aus der Triosonate . . . .

1.2 Vorform bei Carl Philipp Emanuel Bach

1.3 Die „echten“ Klaviertrios . . . . . . . . .

1.4 Späte Triosonaten . . . . . . . . . . . .

1.5 Übergangsstadien . . . . . . . . . . . .

2. Beethoven als Vorbild . . . . . . . . . . . . . .

2.1 Trio op. 1 Nr. 1 Es-dur . . . . . . . . . .

2.2 Trio op. 1 Nr. 2 G-dur . . . . . . . . . . .

2.3 Trio op. 1 Nr. 3 c-moll . . . . . . . . . . .

3. Übergangsformen in den Streichertrios . . . . .

4. Genialität, Besonnenheit und Gemütlichkeit . .

4.1 Einheit durch Themenverwandtschaft . .

4.2 Ein gar nicht so „geisterhaftes“ Trio. . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . . . . .

(3/4, Es)

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

243

243

245

246

247

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

249

249

250

251

252

253

256

259

260

262

264

268

269

270

270

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

V. Exkurs: Scherzo oder Menuett – Capriccio?

275

1. Historische Entwicklungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

2. „. . . die lose, lockre Ausführung einer scherzhaften Idee“ . . . . . . . . . . . . . . 276

3. Prinzessin Brambilla und der „chronische Dualismus“ . . . . . . . . . . . . . . . . 278

VI. Dichtermusiker im Vergleich

1. Robert Schumann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Carl Maria von Weber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Tradition und Innovation bei Hoffmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

281

281

284

288

D

293

„Universalkunstwerk“

I. Zur Verbindung der Künste

1. Der Weg vom Objekt zum Subjekt: der Aspekt des Inhalts . . .

1.1 Der Effekt in der Musik . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Zur Wahrheit des Ausdrucks . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3 „Besonnenheit“ und Genie . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Der „Geist“ in der Musik – eine höhere Wahrheit . . . . . . . . .

2.1 „Der Kunst ist ihr Sinnliches nur vergeistigt, gebrochen.“

2.2 Musik als „die romantischste aller Künste“ . . . . . . . .

2.3 Dialektik von Form und Inhalt . . . . . . . . . . . . . . .

2.4 Die Annäherung der Künste . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Der Weg vom Subjekt zum Objekt: der Aspekt der Form . . . .

3.1 Objektivierung des Geistes . . . . . . . . . . . . . . . .

iv

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

297

300

300

302

305

308

308

310

312

314

316

316

Inhaltsverzeichnis

3.2 „Zurück zur Struktur“ . . . . . . . . . . . . . .

3.3 Versprachlichung von Musik . . . . . . . . . .

3.4 Hoffmanns umgeleitete Kompositionstechnik

4. Kunstübergreifende Aspekte . . . . . . . . . . . . . .

5. Das Dilemma des adäquaten Ausdrucks . . . . . . .

6. Der Leser als Ziel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

318

321

324

326

328

331

II. Analogien der stilistischen Mittel im literarischen Werk

1. „Stillosigkeit“ und Schematismus . . . . . . . . . . . . .

2. Die Poetologie aus den Musikkritiken . . . . . . . . . . .

3. Der Hörer als Ziel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Psychologische Hörerlenkung . . . . . . . . . . . . . . .

5. Verstehen von Musik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Kommunikation und „Erwartungshorizont“ . . . . . . . .

7. Funktionen einer autonomen Musiksprache . . . . . . .

8. Form- und Strukturparallelen in Musik und Literatur . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

333

333

336

338

341

343

346

349

353

III. Exkurs: Das Serapiontische Prinzip

1. Von der Nachahmung zum individuellen Ausdruck . .

2. Angewandte Serapiontik . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1 Der Erzählrahmen . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Ein Fragment aus dem Leben dreier Freunde

2.3 Die Binnenerzählungen . . . . . . . . . . . .

2.4 Kompositionstechniken . . . . . . . . . . . . .

3. Kriminalistische Prinzipien in der Musik . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

361

362

364

365

367

367

368

371

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

IV. Gattungsübergreifende Strukturen in Erzählmodellen

375

E

383

Zusammenfassung

Anhang

1. Biographische Synopse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. In Fachzeitschriften veröffentlichte Erzählungen über musikalische Themen

2.1 Fantasiestücke in Callots Manier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Die Serapions-Brüder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Liste der überlieferten Kompositionen E. T. A. Hoffmanns . . . . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

393

393

398

398

399

400

Analyseschemata

4. E. T. A. Hoffmann, Sinfonia Es-dur AV 23 (1805/06) . . . . . . . . . . . . .

5. E. T. A. Hoffmann, Overtura zur Undine AV 70 (1813/14) bzw. AV 75 (1816)

6. E. T. A. Hoffmann, Harfenquintett c-moll AV 24 (vor 1807) . . . . . . . . . .

7. E. T. A. Hoffmann, Grand Trio E-Dur AV 52 (1809) . . . . . . . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

403

403

411

415

418

Bibliographie

8. Primärliteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.1 E. T. A. Hoffmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.2 Andere Komponisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

423

423

423

424

.

.

.

.

v

Inhaltsverzeichnis

8.3 Kunstästhetik, Philosophie und Literatur .

9. Sekundärliteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.1 Zu E. T. A. Hoffmann . . . . . . . . . . . .

9.2 Zu anderen Komponisten . . . . . . . . .

9.3 Zur Rezeptionsästhetik und -forschung . .

9.4 Zum Verhältnis Musik – Sprache/Literatur

9.5 Allgemeine Fachliteratur . . . . . . . . . .

vi

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

426

428

428

432

435

437

439

Tabellenverzeichnis

E. T. A. Hoffmann, Sinfonia Es-dur AV 23 (1805/6)

1

Motivkombinationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Aufteilung und Häufigkeit der Motive innerhalb der Sätze . . . . . . . . . . . . .

26

26

E. T. A. Hoffmann, Overtura zur Undine (1813/14)

3

Varianten des A-Themas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Aufbau der Themen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

58

Carl Maria von Weber, 1. Sinfonie J 50 C-dur (1806)

5

1. Satz: Allegro con fuoco (S , C) . . . . . . .

6

2. Satz: Andante (6/8, c) . . . . . . . . . . .

7

3. Satz: Scherzo: Presto (3/4, C) . . . . . . .

8

4. Satz: Finale: Presto (2/4, C) . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

66

69

72

73

Carl Maria von Weber, 2. Sinfonie J 51 C-dur (1806)

9

1. Satz: Allegro (S , C) . . . . . . . . . . . . .

10 2. Satz: Adagio, ma non troppo (S , F) . . . .

11 3. Satz: Menuetto: Allegro (3/4, c) . . . . . .

12 4. Satz: Finale: Scherzo Presto (3/4, C) . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

76

78

79

80

Etienne-Nicolas Méhul, 1. Sinfonie g-moll (1808)

13 1. Satz: Allegro (R, g) . . . . . . . . . . . . .

14 2. Satz: Andante (2/4, B) . . . . . . . . . . .

15 3. Satz: Menuet: Allegro moderato (3/4, g/G)

16 4. Satz: Final: Allegro agitato (R, g) . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

89

90

91

92

Etienne-Nicolas Méhul, 2. Sinfonie D-dur (1809?)

17 1. Satz: Adagio (3/4, D) – Allegro (R, D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 4. Satz: Final: Allegro vivace (2/4, D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

97

E. T. A. Hoffmann, Harfenquintett c-moll AV 24 (vor 1807)

19 Struktur des Kopfsatzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

20 Struktur des Mittelsatzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

21 Struktur des Finalsatzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Franz Xaver Mozart, Klavierquartett g-moll op. 1 (1802)

22 1. Satz: Allegro vivace (S , g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

23 2. Satz: Adagio, ma non troppo (S , B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

vii

Tabellenverzeichnis

Louis Ferdinand von Preußen, Klavierquintett c-moll op. 1 (1803)

24 1. Satz: Allegro con fuoco (S , c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

25 2. Satz: Menuetto (3/4, Es) – Trio (3/4, As) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

26 4. Satz: Rondo-Finale: Allegro giojoso (6/8, C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Johann Nepomuk Hummel, Klavierquintett es-moll op. 87 (1802)

27 1. Satz: Allegro e risoluto assai (R, es) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

28 2. Satz: Menuetto: Allegro con fuoco (3/4, es) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

29 4. Satz: Finale: Allegro agitato (2/4, es) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Johann Nepomuk Hummel, Klaviertrio Es-dur op. 12 (1804)

30 1. Satz: Allegro agitato (R, Es) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

31 2. Satz: Andante (6/8, As) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

32 3. Satz: Finale: Presto (2/4, Es) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

Johann Nepomuk Hummel, Klaviertrio G-dur op. 35 (1811)

33 1. Satz: Allegro con brio (S , G) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

34 2. Satz: Tempo di Menuetto (3/4, C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

35 3. Satz: Finale: Rondo (Vivace e scherzando, 2/4, G) . . . . . . . . . . . . . . 229

Louis Ferdinand von Preußen, Klaviertrio As-dur op. 2 (1806)

36 1. Satz: Allegro moderato (S , As) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

37 2. Satz: Andante sostenuto con Variazioni (6/8, Es) . . . . . . . . . . . . . . . 234

38 3. Satz: Finale: Allegro con brio (2/4, As) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

Louis Ferdinand von Preußen, Klaviertrio Es-dur op. 3 (1806)

39 1. Satz: Allegro espressivo (S , Es) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

40 2. Satz: Andante con Variazioni (3/8, B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

41 3. Satz: Rondo: Grazioso e brillante (6/8, Es) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

Louis Ferdinand von Preußen, Grand Trio Es-dur op. 10 (1806/07)

42 1. Satz: Adagio cantabile (3/4, Es) – Molto allegro e con brio (3/4, Es) . . . . 243

43 2. Satz: Larghetto sostenuto (con affetto, 2/4, E) . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

Adalbert Mathias Gyrowetz, Triosonate C-dur op. 15 Nr. 1 (1793/96?)

44 3. Satz: Rondo (2/4, C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

Adalbert Mathias Gyrowetz, Triosonate F-dur op. 15 Nr. 2 (1793/96?)

45 3. Satz: Finale: Rondo (2/4, F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

Adalbert Mathias Gyrowetz, Triosonate D-dur op. 15 Nr. 3 (1793/96?)

46 1. Satz: Allegro con spirito (S , D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

47 2. Satz: Larghetto (2/4, D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

48 3. Satz: Allegro (6/8, D) – Recit. ad lib. – Andante ad lib. – Larghetto (2/4, D) . 255

Johann Ladislaus Dussek, Sonate F-dur op. 65 (1807)

49 3. Satz: Rondo: Moderato assai (2/4, F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

viii

Tabellenverzeichnis

Ludwig van Beethoven, Klaviertrio Es-dur op. 1 Nr. 1 (1794/95)

50 1. Satz: Allegro (S , Es) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51 2. Satz: Adagio cantabile (3/4, As) . . . . . . . . . . . . .

52 3. Satz: Scherzo: Allegro assai (3/4, Es/c) . . . . . . . .

53 4. Satz: Finale: Presto (2/4, Es) . . . . . . . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

260

261

261

261

Ludwig van Beethoven, Klaviertrio G-dur op. 1 Nr. 2 (1794/95)

54 1. Satz: Adagio (3/4, G) – Allegro vivace (2/4, G) . . .

55 2. Satz: Largo con espressione (6/8, E) . . . . . . . . .

56 3. Satz: Scherzo: Allegro (3/4, G) – Trio (3/4, h) . . . .

57 4. Satz: Finale: Presto (2/4, G) . . . . . . . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

262

263

263

264

.

.

.

.

Ludwig van Beethoven, Klaviertrio c-moll op. 1 Nr. 3 (1794/95)

58 1. Satz: Allegro con brio (3/4, c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

59 4. Satz: Finale: Prestissimo (R, c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

E. T. A. Hoffmann, Sinfonia Es-dur AV 23 (1805/06)

60 Adagio e maestoso (S , Es) . . . . . . . . . .

61 Allegro (3/4, Es) . . . . . . . . . . . . . . . .

62 Andante con moto (6/8, As) . . . . . . . . . .

63 Menuetto (3/4, c) . . . . . . . . . . . . . . . .

64 Allegro molto (R, Es) . . . . . . . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

403

404

407

408

409

E. T. A. Hoffmann, Overtura zur Undine AV 70 (1813/14) bzw. AV 75 (1816)

65 Andante sostenuto (3/4, C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66 Allegro con spirito (S , a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67 Andantino e con molto espressione (3/8, C) . . . . . . . . . . . . . .

68 Allegro assai (S , C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

411

412

414

414

E. T. A. Hoffmann, Harfenquintett c-moll AV 24 (vor 1807)

69 Allegro moderato (S , c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415

70 Adagio (2/4, As) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416

71 Allegro (6/8, c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417

E. T. A. Hoffmann, Grand Trio E-Dur AV 52 (1809)

72 Allegro moderato (S , E) . . . . . . . . . . .

73 Scherzo: Allegro molto (3/4, e) . . . . . . .

74 Adagio (S , G) . . . . . . . . . . . . . . . . .

75 Allegro vivace (2/4, E) . . . . . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

418

419

420

420

ix

Tabellenverzeichnis

x

Verzeichnis der Notenbeispiele

E. T. A. Hoffmann, Sinfonia Es-dur AV 23 (1805/6)

Adagio e maestoso (S , Es)

1–3

4–5

6–7

8–10

Vorstufen zu B: (B) . . . . . .

Verbindungselemente: (E) . .

Motiv D . . . . . . . . . . . .

Varianten von D: D* und (D)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

14

14

15

15

Allegro (3/4, Es)

11

Thema A, Motive E und D . . .

12–14 Vorstufen von B: B* . . . . . .

15

Variante von B . . . . . . . . .

16

Thema B und C . . . . . . . .

17

Kombination von B und C: B+C

18

Maximale Verkürzung von B: *

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

16

16

16

17

18

18

Andante con moto (6/8, As)

19

Themen A und B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Thema B, Füllfiguren: (E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Motivfloskel (C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

19

20

Menuetto (3/4, c)

22–23 Thema C im Minore und Koppelung der Themen B und C im Majore . . . . .

20

Allegro molto (R, Es)

24–25 Kombination der Themen C und D: DDC in 1. Vl und DCC in 2. Vl . . . . . .

26–27 Reminiszenzen an das A-Thema: A* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

22

Adagio e maestoso (S , Es)

28

Satz- und werkübergreifende motivische Floskel . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Allegro (3/4, Es)

29–30 Reduzierte Varianten von B: B* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Menuetto (3/4, c)

31

Kombination B+C als Umkehrung von Thema C . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Allegro molto (R, Es)

32

Reminiszenz an Thema C: (C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Allegro (3/4, Es)

33–36 Thema D und seine Umkehrung (D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Andante con moto (6/8, As)

37–39 Kombination von B und C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Allegro (3/4, Es)

40–41 Kombination von B und E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

xi

Verzeichnis der Notenbeispiele

Andante con moto (6/8, As)

42–44 Variante von B: (B) und Kombination mit Pendelfiguren: B+E . . . . . . . . .

25

Menuetto (3/4, c)

45

Kombination aus C und E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

Andante con moto (6/8, As)

46–47 Kombination der Themen B, C und E: B+C+E . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

Ferdinand Ries, 5. Sinfonie d-moll op. 112 (1813)

48

1. Satz: Allegro (3/4, d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

E. T. A. Hoffmann, Overtura zur Undine (1813/14)

Andante sostenuto (3/4, C)

49–50 Vorform zu Thema A: a’ und Motivkombinationen: ab’ und ab . . . . . . . . .

51

Vorform zu Thema B: b’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

55

Allegro con spirito (S , a)

52–53 Vorform zu Thema B: b mit Variante: b* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

Unvollständige Vorstufe zu Thema A: A* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

Thema B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

55

56

Andantino e con molto espressione (3/8, C)

56

Kombination der Themen A und B: AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

Etienne-Nicolas Méhul, 1. Sinfonie g-moll (1808)

57

4. Satz: Final: Allegro agitato (R, g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93

E. T. A. Hoffmann, Harfenquintett c-moll AV 24 (vor 1807)

Allegro moderato (S , c)

58

59

60

61

62

63

64

65

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

121

121

122

122

122

123

123

123

Adagio (2/4, As)

66

Thema A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67–68 Ableitung von a5: a5’ und variierter Nachsatz von Thema A: a3 und a4’

69

Thema B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

Thema B mit variiertem Nachsatz: b1’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

124

125

125

125

Allegro (6/8, c)

71

Thema A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72–75 Motivbausteine a3 und a4 . . . . . . . . . . . . . . . . .

76–77 Motivische Vorwegnahme b1 und Thema B . . . . . . .

78–79 Koppelung der Motivbausteine b3 und a4 . . . . . . . .

80–81 Krebs von b3: d3 und Kombination von a3 und a5: a5+3

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

127

127

128

128

129

xii

Thema A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Erweiterung von Thema A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thema „B“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ableitung aus Thema B: b und Abfolge von a3’, a4, a2’ und a5

Vorgriff auf b: (b) und Floskel aus Thema A: a4 . . . . . . . . .

Maximale Verkürzung von Thema A: a* . . . . . . . . . . . . .

Erweiterung von Thema A: A’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Abfolge der Motivbausteine: a4, a*, a4’ und a5 . . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Verzeichnis der Notenbeispiele

E. T. A. Hoffmann, Grand Trio E-Dur AV 52 (1809)

Allegro moderato (S , E)

82

83–84

85–86

87

88

89

90

91–92

93

94–95

Thema A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Verkürzte Variante von Thema A: A* und deren Abspaltung: a* . . . . . . .

Varianten von Thema A: A’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Variierter Vordersatz von A: a1’ und Kopplung an C: AC . . . . . . . . . . .

Thema B: ü, 3, b1 und b2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Variante von Thema B: B’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Verkürzung von Thema A: a* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Erweiterung von Thema A durch Motivpartikel x und von Thema B durch y

Kombination der Motivpartikel x und y: xy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

„Fanfarenmotiv“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Scherzo: Allegro molto (3/4, e)

96–97 Verkürzte Varianten von Thema A: A* . .

98

Thema A . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99–100 Varianten von Thema A: A’ . . . . . . .

101

Überleitungssynkope: Ü . . . . . . . . . .

102

Thema B mit jambischem Auftakt: ü . . .

103

Variante von Thema B: B’ . . . . . . . . .

104

Kombination der Themen A und B: AB . .

105

Variante der Themenkombination AB: AB’

106–107 Jambisches Motiv: ü . . . . . . . . . .

108–109 Motivkombination aus a und b: ab . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

203

203

204

204

205

205

206

207

207

208

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

209

210

210

210

211

211

211

211

212

212

Finale: Adagio (S , G)

110

Vorstufe zu Thema B: B’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

E. T. A. Hoffmann, Miserere AV 42 (1809)

111

Nr. 4: „Asperges me hysopo“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Finale: Allegro vivace (2/4, E)

112

Thema B („Mozart-Motto“) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

Finale: Adagio (S , G)

113

Motiv b’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

Finale: Allegro vivace (2/4, E)

114

Motiv b und reduzierte Variante: b* . . . . . .

115

Diminuierte Motivverkürzung von b: b** . . .

116

Thema A mit Kombination AC im Nachsatz .

117

Thema C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

118

Variante des Nachsatzes von Thema C: C2’

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

215

216

216

218

218

Finale: Adagio (S , G)

119

Vorstufe zu Thema C: C’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

Finale: Allegro vivace (2/4, E)

120

Umkehrung von Motiv b: q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

121

Spiegelung von Motiv b: p und dessen Umkehrung: d . . . . . . . . . . . . . 220

xiii

Verzeichnis der Notenbeispiele

xiv

Vorwort

„Die Wochentage bin ich Jurist und höchstens etwas Musiker, Sontags am Tage

wird gezeichnet und Abends bin ich ein sehr witziger Autor bis in die späte Nacht –

[. . . ]“ (Brief vom 23.1.1796 aus Königsberg an Th. G. von Hippel in Marienwerder)1

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann – Urbild des romantischen Universalgenies und Allroundtalentes auf nahezu allen künstlerischen Gebieten schlechthin – fühlte sich zeitlebens

als Musiker,2 und zwar nicht nur in passiv-rezeptiver und ästhetisch-reflektierender Haltung,

sondern durchaus im kreativ-schöpferischen Sinne. Nach den beiden ungeraden Jubiläen

des 220. Geburtstages (24.1.1996) und des 175. Todestages (25.6.1997) steht an zu überdenken, wie es dazu kommen konnte, daß Hoffmann heutzutage jedem Literaturfreund ein

Begriff ist, während sein ihm fundamental am Herzen liegendes musikalisches Oeuvre in den

letzten 20 bis 30 Jahren zwar zunehmendes Interesse erfahren durfte, aber nach wie vor weder nachhaltige Wirkung auf das Bewußtsein der breiten Masse (bis auf einen kleinen Kreis

verhaltener Anhänger) ausüben konnte noch einen angemessenen Stellenwert innerhalb der

musikwissenschaftlichen Forschung gefunden hat. Ansatzpunkte bieten seine Kompositionen

allemal, wie jüngste Studien zu einzelnen Werken belegen. Doch wurde bisher selbst in größeren Arbeiten und Zusammenstellungen zum Thema „E. T. A. Hoffmann als Musiker (und

Musikschriftsteller)“ umgangen, konkrete Verbindungen aufzuzeigen und dadurch erst den

„roten Faden“ zu seinem eminent einflußstarken literarischen Werk zu suchen.

Die ältere musikwissenschaftliche (darunter teilweise recht „pseudo-wissenschaftliche“)

Forschung begnügte sich damit, nach oberflächlicher Durchsicht der Hoffmannschen Kompositionen und einem inadäquaten Vergleich mit den Werken der Wiener Klassik harsche Urteile

über deren Qualität zu fällen und diese ungeprüft weiterzustreuen, unempfindlich gegenüber

dem durchaus innovativen Personalstil Hoffmanns, welcher insbesondere seiner oft „epigonal“

gescholtenen Kammermusik innewohnt. Erfreulicherweise hat sich aber nun ein Teil der jüngeren Fachgeneration dieser zu Unrecht vernachlässigten Schöpfungen angenommen und

die Expertenmeinung über die Position Hoffmanns unter den sogenannten „Kleinmeistern“

erheblich revidiert, ohne unangemessene Forderungen an das musikalische Werk zu stellen,

das wie alle künstlerischen „Produkte“ an das politische und soziokulturelle Umfeld gebunden

ist und somit dem wie auch immer gearteten „Zeitgeist“ unterliegt.

1 Briefwechsel I, S. 78 sowie Schnapp: Dokumentenband, S. 19.

2 Hoffmanns Selbstverständnis als Musiker ist – auch als späterhin anerkannter Literat – bis an sein Lebensende in keinster Weise beeinträchtigt worden. Noch in dem Brief vom 20.7.1813 an seinen Freund, den Verleger

und Weinhändler Carl Friedrich Kunz in Bamberg, erklärt Hoffmann seine anonymen Veröffentlichungen mit

dem Anspruch auf Komponistenruhm: „Ich mag mich nicht nennen, indem mein Nahme nicht anders als

durch eine gelungene musikalische Composition der Welt bekannt werden soll; später wird man’s doch erfahren, wer dies und das, verlegt bey Herrn C. F. K., geschrieben hat.“ [Briefwechsel I, S. 399 sowie Schnapp:

Dokumentenband, S. 254] – Laut Allroggen ist Hoffmann diesem Prinzip auch treu geblieben, denn trotz der

bereits 1808 unter seinem Namen erschienenen Trois Canzonettes sind alle schriftstellerischen Arbeiten vor

der Undinen-Premiere anonym veröffentlicht worden. [Allroggen: Grove, S. 620 und Allroggen: Verzeichnis,

S. (33), Anm. 31]

xv

Vorwort

Im Rahmen der hier vorliegenden Arbeit wird der Versuch unternommen, durch eingehende Analyse eines ausgewählten Teils der Hoffmannschen Kompositionen einen Beitrag zur

Neubeurteilung dieses „schriftstellernden Musikers“ zu leisten, ohne jedoch die gerade bei

Hoffmann untrennbar verknüpfte Wechselwirkung mit dem literarischen Schaffen außer acht

zu lassen, um daraus tiefere Erkenntnisse über das kompositorische Verfahren dieses komplex denkenden und arbeitenden Künstlers zu gewinnen.

Die vorliegende Arbeit stellt die überarbeitete (und leicht erweiterte) Fassung meiner Dissertation dar, die im Dezember 1998 an der Philosophisch-historischen Fakultät der RuprechtKarls-Universität Heidelberg eingereicht worden ist.

Bis zur Fertigstellung waren einige Hürden zu überwinden, die ich jedoch mit dem Beistand von verschiedenen Seiten nehmen konnte, so daß ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei folgenden Personen bedanken möchte:

Vielfache wertvolle Anregungen verdanke ich hierzu meinem Doktorvater, Herrn Professor Akio Mayeda, dessen nachhakende Fragestellungen neue Perspektiven zu öffnen vermochten und aus scheinbaren Sackgassen heraushalfen, die bei einem so interessanten und

weitgefächerten Gebiet nicht ausbleiben konnten.

Mein Dank gilt insbesondere auch Herrn Professor Horst-Jürgen Gerigk, welcher sich zur

Übernahme des Zweitgutachtens bereit erklärt hatte und mich von literaturwissenschaftlicher

und kunstästhetischer Seite gerade auch in Sachen E. T. A. Hoffmann einen großen Schritt

weitergeführt hat.

Herrn Professor Werner Keil möchte ich für die anfängliche Beratung bei der Wahl meiner

Forschungsschwerpunkte und die zwischenzeitliche Ermunterung zu deren Umsetzung in die

Tat danken.

Herrn Jürgen Glauners Euphorie, die durch sein Heidelberger Archiv ETAH sowie die

CD-Editionen nicht unwesentlich auf mich bei der Sammlung Hoffmannscher Musikalien und

Kuriosa abgefärbt hat, ist auch mein näherer Kontakt zur E. T. A. Hoffmann-Gesellschaft in

Bamberg zuzurechnen.

Desweiteren danke ich meinem Mann Hermann Lauer für die Nachsicht in zahlreichen

anstrengenden Phasen während der Erstellung dieser Arbeit, bei welcher er mir beständig

kraft- und trostspendend zur Seite stand, zudem vor allem computertechnische Hilfestellung

leisten mußte und klaglos die Strapazen einer Promotion nochmals mitertrug.

Ein lieber Dank gilt auch meinen Lektoren und Beratern in „Krisenzeiten“, von welchen

ich besonders Heike Jacobsen, Sigrid Brümmer, Stefanie Hardekopf und Marion Hartmann

hervorheben möchte.

Zuletzt bedanke ich mich ganz herzlich bei meinen Eltern, welche den langfristigsten Anteil am Gelingen dieser Arbeit tragen und deren liebevolle und geduldige Unterstützung in

jeglicher Hinsicht die Verwirklichung meines Studiums überhaupt erst ermöglicht hat.

xvi

Einleitung

Der bisherige Blick auf Hoffmanns kompositorische Leistung war größtenteils getrübt durch

die fulminante Wirkung seines auf höchstem Niveau rangierenden literarischen Werkes, welches der biographisch weniger kundigen Nachwelt nur ein äußerst verfälschtes Bild dieses

Allroundtalentes vermittelt hat. Wie bereits M. Brzoska [Willkür, S. 142] in seiner Studie über

Hoffmanns Es-dur-Sinfonie betont hat, handelt es sich aber um einen „schriftstellerisch dilettierenden Berufsmusiker“, so daß ein ganzer Forschungszweig mit der Bemühung, Hoffmanns

musikalische Befähigung in seinen Musikerzählungen nachzuweisen, sozusagen „Eulen nach

Athen“ getragen hat. Schon die Fortsetzung des Briefzitats,3 das den Titel dieser Arbeit stellt,

zeigt, wie stark Hoffmann frühzeitig seine eigentliche Berufung zur Musik anstelle zur „finstren

und sattsam langweiligen Juristerey“ empfunden haben muß.4 Aber warum nun „scheiterte“

der Komponist Hoffmann?

1

Die Enttäuschung vieler E. T. A. Hoffmann-Leser über die vermeintlich „unzureichende Qualität“ seiner Kompositionen im Hinblick auf die kühnen Entwürfe in den Musikrezensionen und

seinen oftmals rhapsodisch-exaltierten Erzählstil beruht lediglich auf der allgemeinen ahistorischen Erwartungshaltung der meisten musikwissenschaftlichen Laien. Beweisen nicht

gerade die streckenweise sehr sachlichen Beethoven-Rezensionen, daß Hoffmann als Musiker von Profession keineswegs ein skurriler Phantast gewesen sein muß? Dagegen, daß

er in seinen Kompositionen mit dem „Neuerer“ Beethoven über die Hochschätzung hinaus

gleichziehen wollte, spricht auch seine Idealisierung von Mozart, Gluck und Haydn in den

Tagebüchern und Briefen bis zuletzt und seine Verhaftung in älteren Modellen. Wenn Hoffmann in seinen Texten eine euphorisch-bildhafte Sprache zur Beschreibung der Wirkung von

„Meisterwerken“ eingesetzt hat, der spätere literarische Verarbeitungen ähnlich, ja mit bewußt gleichem Wortlaut nachempfunden sind, so findet sich dabei in den Werkkritiken der

„ersten Periode“ (1803–1814) noch nicht der beißende Spott oder der bekannte Sarkasmus

Hoffmanns in musikpraktischen Belangen, der für die meisten Musikerzählungen wie auch

für die Aufführungskritiken der „zweiten Periode“ (1814–1821) in der Berliner Zeit typisch wäre. Eine dem heutigen „Musikjournalismus“ vergleichbare Motivation, die einen exzentrischen

künstlerischen Ausdruck rechtfertigen würde, läßt sich allenfalls dem Duktus der Briefe und

Tagebücher während der schöpferischen Phasen entnehmen, kann jedoch angesichts des

Entwicklungsstandes um 1800 noch kaum in einer „kreativen Entladung“ – quasi in Form

einer „expressionistischen“ Umsetzung – publizistisch Gestalt annehmen.5

3 „Wenn ich von mir selbst abhinge, würd’ ich Componist, und hätte die Hoffnung in meinem Fache groß

zu werden, da ich in dem jezt gewählten ewig ein Stümper bleiben werde. –“ [Briefwechsel I, S. 71 sowie

Schnapp: Dokumentenband, S. 18]

4 Siehe auch jene Briefstelle in Anm. 10, S. xix dieser Arbeit [d. Arb.]

5 Allerdings ist dies auch mit der strikten Reglementierung des jeweils veröffentlichenden Organs verbunden

[siehe Anm. 8, S. xviii d. Einleitung].

xvii

Einleitung

Hoffmann überträgt den Begriff der „romantischen Musik“, den er auf Beethovens Instrumentalwerke anwendet, nicht zwingend auf seine eigenen Schöpfungen im musikalischen

Bereich.6 Wer den kompositorischen Standard um 1800 betrachtet, kann stattdessen neben

vermeintlich „Epigonenhaftem“ sehr wohl ungewöhnliche Ansätze in Hoffmanns Musik entdecken, welche allerdings in unterschiedlicher Ausprägung ebenso in den „Zwitterwerken“

seiner Zeitgenossen auszumachen sind.7 Welche konkreten Belege sind also für eine „enttäuschende“ Leistung des Komponisten Hoffmann anzuführen? Diese Frage sollen die analytischen Teile dieser Arbeit in den Großkapiteln A bis C weitgehend erhellen.

2

Daneben darf nicht übersehen werden, daß es bis in die jüngere Forschung der letzten

20 Jahre hinein noch oftmals Usus war, Hoffmanns Rezensionen zusammen mit seinem fiktiven Erzählwerk und den Musikergeschichten um den Kapellmeister Johannes Kreisler in

einen (gar nicht „goldenen“) Topf zu werfen. Hinsichtlich der Qualität von Hoffmanns musikalischen Aussagen ist aber gerade hierfür eine strikte Unterscheidung absolut unerläßlich.