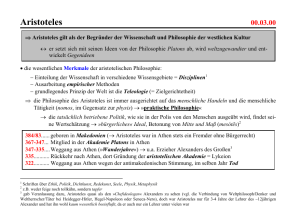

271 VI. Kapitel Die aristotelische Problematik im Hinblick auf eine

Werbung