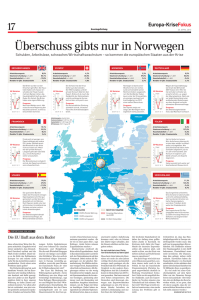

Euroland auf dem Prüfstand - Bibliothek der Friedrich-Ebert

Werbung