Bundespräsident und Bundeskanzler: Konsens, Konflikt oder

Werbung

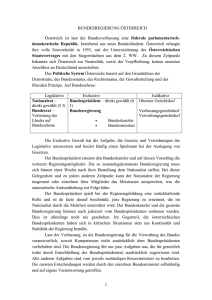

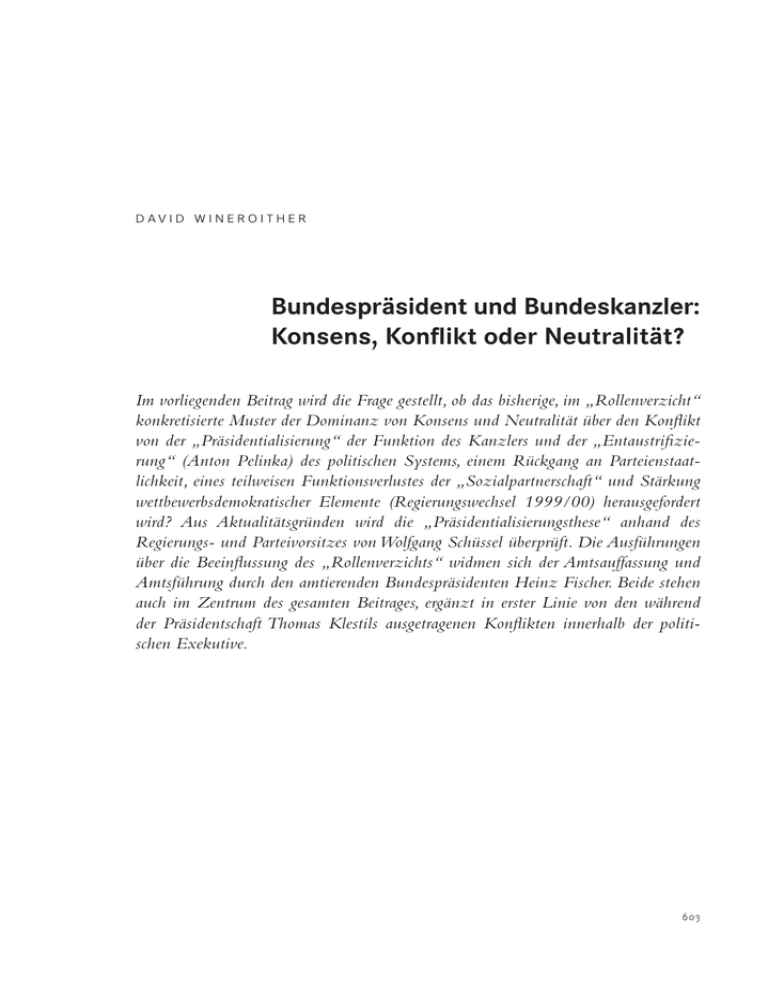

d av i d w i n e ro i t h e r Bundespräsident und Bundeskanzler: Konsens, Konflikt oder Neutralität? Im vorliegenden Beitrag wird die Frage gestellt, ob das bisherige, im „Rollenverzicht“ konkretisierte Muster der Dominanz von Konsens und Neutralität über den Konflikt von der „Präsidentialisierung“ der Funktion des Kanzlers und der „Entaustrifizierung“ (Anton Pelinka) des politischen Systems, einem Rückgang an Parteienstaatlichkeit, eines teilweisen Funktionsverlustes der „Sozialpartnerschaft“ und Stärkung wettbewerbsdemokratischer Elemente (Regierungswechsel 1999/00) herausgefordert wird? Aus Aktualitätsgründen wird die „Präsidentialisierungsthese“ anhand des Regierungs- und Parteivorsitzes von Wolfgang Schüssel überprüft. Die Ausführungen über die Beeinflussung des „Rollenverzichts“ widmen sich der Amtsauffassung und Amtsführung durch den amtierenden Bundespräsidenten Heinz Fischer. Beide stehen auch im Zentrum des gesamten Beitrages, ergänzt in erster Linie von den während der Präsidentschaft Thomas Klestils ausgetragenen Konflikten innerhalb der politischen Exekutive. 603 österreichisches jahrbuch für politik 2006 Österreichs „doppelköpfige“ Exekutive In Österreich wird der Bundespräsident für sechs Jahre direkt vom Volk gewählt. Der Bundeskanzler der Republik führt eine Regierung, die dem Parlament (genau: der Mehrheit seiner Mitglieder) verantwortlich ist und sich spätestens nach vier Jahren einer Nationalratswahl zu stellen hat. Unser Land fällt damit – rein formal betrachtet – in die Kategorie „semi-präsidentieller“ Regierungssysteme.1 Dem Bundespräsidenten stehen laut Verfassung Kompetenzen zu, die ihn theoretisch in die Lage eines (dauerhaft) wichtigen Akteurs in der Außen- und Innenpolitik versetzen. In der politischen Praxis übten sich alle Bundespräsidenten jedoch – mehr oder weniger strikt – im „Rollenverzicht“: Sie nahmen Abstand vom Einsatz der wichtigsten Kompetenzen gegenüber den politischen Parteien und der Bundesregierung. Der „Rollenverzicht“ stellt deshalb einen guten Ausgangspunkt für eine Analyse der Beziehung von Bundespräsident und Bundeskanzler dar. Eine „Präsidentialisierung“ des Bundeskanzlers? „Präsidentialisierung“ (die hier exklusiv auf die Person des Regierungschefs projiziert wird) lässt sich in drei Dimensionen begreifen, die miteinander in Wechselwirkung stehen: die Ebene der politischen Exekutive und der Parteien sowie eine wahlpolitische Komponente.2 In allen drei Dimensionen spielen Parteien (Aufbau und Struktur; Parteiensystem und Parteienwettbewerb) eine wesentliche Rolle. Das trifft im Besonderen auf Österreich mit seiner – im Rückgang befindlichen – parteienstaatlichen Prägung zu: Die politische Exekutive Neben Existenz und Umfang traditioneller Machtressourcen (Mitarbeiterstab, Finanzen, Richtlinienkompetenz im Kabinett etc.) tritt die Beeinflus- 1 Vgl. ROBERT ELGIE (ed.), Semi-Presidentialism in Europe, Oxford 1999, darin den Beitrag von WOLFGANG C. MÜLLER (Austria: The ‚Authority in Reserve’ Presidency, S. 22–47). 2 Vgl. THOMAS POGUNTKE / PAUL WEBB, The Presidentialization of Politics in Democratic Societies: A Framework for Analysis, in: THOMAS POGUNTKE / PAUL WEBB (ed.), The Presidentialization of Politics. A Comparative Study of Modern Democracies, Oxford 2005, S. 1–25. 604 david wineroither | bundespräsident und bundeskanzler sung der politischen Themenlandschaft und monopolartige Kommunikation der Regierungspolitik nach innen und außen durch den Regierungsvorsitzenden. Wesentliche Elemente der „Präsidentialisierung“ wurden unter Kanzler Schüssel nicht verwirklicht: · Themensetzung und Reforminhalte orientierten sich nicht primär an Umfragedaten. · Der häufige Austausch von Ministern und die Aufnahme von Experten ohne Parteiverankerung zählte nicht zum Repertoire der Politikgestaltung des Kanzlers. · Der Tony Blair in Großbritannien gemachte Vorwurf einer systematischen Ausschaltung von „Cabinet Government“ durch spontanes Agenda-„Setting“ und teilweise willkürliche Änderungen von Reformvorhaben war 2000–2007 in Österreich nicht zu beobachten. · Die dichten Vetospieler-Strukturen ließen Schüssel eher unter Ausschluss der „Sozialpartner“ als gegen sein eigenes Kabinett regieren. · Er präsentierte sich kaum im Gewand des Moderators einer alle politischen Akteure umfassenden Kommission (wie rund um die Pensionsreform erfolgt). · Der „präsidentielle“ Stil punktueller, mitunter demonstrativer Konsensoder Mehrheitssuche über die eigene Parlamentsfraktion (bzw. jene der Regierungsparteien) hinweg blieb Schüssel fremd: Es dominierte im Parlament wie außerhalb ein rigider mehrheitsdemokratischer Kurs. Die Wahlarena Drei Phänomene werden hier gebündelt: · „media coverage“, das heißt die Konzentration der Medien auf die Spitzenkandidaten; · „campaign orientation“, das bedeutet die Fokussierung des Spitzenkandidaten in der Wahlwerbung der Partei; · „electoral impact“: der Einfluss des Spitzenkandidaten auf den Wahlausgang. Die Bedeutung der Wählerattraktivität eines Politikers für die individuelle Wahlentscheidung wird oft überschätzt, wie neuere internationale Studien 605 österreichisches jahrbuch für politik 2006 belegen.3 „Präsidentialisierung“ in der Wahlarena findet ihren Ausdruck vielmehr in der Überzeugung von Parteifunktionären, in ihrem unerschütterlichen Glauben an die Führungskraft ihres politischen Idols (oft in Personalunion von Regierungschef und Parteivorsitzendem ausübt). Mit einem immer exklusiver auf die Zugkraft des Regierungschefs zugeschnittenen Wahlkampf steigt aber sein Risiko, den Wahlabend im Falle einer Niederlage politisch nicht zu überleben. 2002 stand Wolfgang Schüssel („Wer, wenn nicht er“) im Mittelpunkt der Wahlkampagne seiner Partei – und gewann triumphal (nicht zuletzt aufgrund des Grasser-Coups).Vier Jahre später war die rigorose Personalisierungsstrategie jedoch maßgeblich an der Niederlage der ÖVP beteiligt. Der Aspekt der gestiegenen innerparteilichen Verwundbarkeit in der Wahlarena war allerdings nicht zu beobachten: Der Einfluss des nunmehrigen Klubobmanns im Nationalrat in seiner Partei ist noch erstaunlich groß, der Verlust der Führungsposition in den Landtagen der Steiermark (2005) und Salzburgs bzw. die Wahl des Sozialdemokraten Fischer zum Bundespräsidenten (beides 2004) hatte Schüssels innerparteiliche Autorität nicht oder zumindest nicht nachhaltig beschädigt. Die Partei des Regierungsvorsitzenden Beruht das Erfolgskonzept des Regierungschefs in der „Kanzlerdemokratie“ auf enger Kontrolle der eigenen Partei, beschreibt „Präsidentialisierung“ eher den gegenteiligen Aspekt einer steigenden Unabhängigkeit. In diesem Sinne wäre die Beziehung von Schüssel zu seiner Partei im ersten Konzept zu verorten: Umfassende Organisationsreformen unterblieben, die Partei weist trotz der Neuausrichtung der Parteizentrale auf „permanent campaigning“ klassische Züge einer Mitgliederpartei auf, der engste Führungskreis (Schüssel, Khol, Molterer) kontrollierte die Parlamentsfraktion. Der schon Anfang der 1980er Jahre erprobte Versuch, direktdemokratische Elemente (Urabstimmungen, Vorwahlen) einzuführen, spiegelte primär die Kräfteverhältnisse der Bünde wider.4 3 Siehe FRANK BRETTSCHNEIDER, Spitzenkandidaten und Wählerverhalten – Reiz, Last und Lohn länder- und zeitvergleichender Untersuchungen, in: SABINE KROPP / MICHAEL MINKENBERG (Hg.), Vergleichen in der Politikwissenschaft, Wiesbaden 2005, S. 255–286. 4 Das gilt auch für Schüssels Wahl zum Bundesparteiobmann im April 1995. Der Wahl des SPD-Vorsitzenden 1993 (Rudolf Scharping) durch die Bundesdelegierten war hingegen eine Mitgliederabstimmung vorausgegangen. 606 david wineroither | bundespräsident und bundeskanzler Dem „präsidentialistischen“ häufigen Austausch des Regierungspersonals unter Rückgriff auch auf externe (parteilose) Experten setzte Schüssel das Beharren auf einem erfahrenen Regierungsteam entgegen, ergänzt von politischen Quereinsteigern (Ursula Plassnik 2004, Ursula Stenzel auf EU-Ebene 1996) und dem Parteilosen Karl-Heinz Grasser (2002). Schüssel gelang rasch, vor allem nach seiner Angelobung als Bundeskanzler, ein innerparteilicher Autoritätsgewinn, der sich in einer nach außen selten gekannten Geschlossenheit im Auftreten der ÖVP manifestierte. Warum er nach Wahlniederlagen weitgehend unumstrittener Parteiführer blieb, dürfte sich primär mit seinem Renommee als guter Wahlkämpfer und brillanter Verhandlungsführer erklären lassen. Dadurch gelang ihm im Februar 2000 die Wiedererringung der Kanzler-Position und 2002 des Status der größten Parlamentspartei. Gestiegener Wettbewerbsdruck gegenüber der Ära der „alten“ (1947–1966) und „neuen“ (1987–2000) „Großen Koalition“ hielt dabei die Parteiführung bzw. obersten Bünde- und Ländervertreter von einer die Autorität des Bundeskanzlers und Parteiobmanns beschädigenden Debatte über den Regierungskurs ab. Der „Rollenverzicht“ des Bundespräsidenten Die Tendenzen der „Präsidentialisierung“ der Kanzlerfunktion sind im politischen System Österreich vergleichsweise schwach ausgeprägt. Dynamik und Struktur des Parteienwettbewerbs nehmen dafür eine Schlüsselrolle ein – wie auch für die Stabilität und Robustheit des Phänomens „Rollenverzicht“ bis in die Gegenwart. Dieser ist für „semi-präsidentielle“ Systeme nicht ungewöhnlich. Er äußerst sich einerseits in Distanz zur Involvierung in die Tagespolitik, in der Vermittlung strenger Überparteilichkeit und in Konfliktscheue gegenüber Regierung und Parteien. Unter Wahrung dieser Prämissen machten die Bundespräsidenten von ihren verfassungsmäßig verankerten Rechten und Kompetenzen Gebrauch – indem sie auf den Einsatz mancher grundsätzlich verzichteten. Das gilt für die Absetzung der Regierung und des Kanzlers ebenso wie für das Auflösungsrecht gegenüber dem Nationalrat, um nur zwei der wichtigsten zu nennen. Welche Konfliktpotenziale ergeben sich nun aus den Tendenzen zunehmender „Präsidentialisierung“ und welchen Effekt könnten sie auf den „Rollenverzicht“ haben? 607 österreichisches jahrbuch für politik 2006 Der internationale Vergleich Um den (potenziellen) Einfluss von „Präsidentialisierung“ und Personalisierung auf die zukünftige Fortsetzung des „Rollenverzichts“ zu illustrieren, braucht es den Blick auf Veränderungen in anderen Ländern. Zur Ländergruppe mit nur einem Modus der Machtaufteilung (traditionelles und stabiles Übergewicht entweder des Präsidenten oder des Regierungschefs bzw. geteilter Führungsanspruch) gehören fast ausschließlich Staaten mit einem (realpolitisch) schwachen Präsidenten. Österreich zählt zu diesen Ländern, in denen der ursprüngliche Entstehungskontext der „dualen Exekutive“, die Tradition der Amtsführung und die Erwartungshaltung der Bevölkerung gemeinsam in Richtung einer „parlamentarischen“ Regierungsweise wirken. Beispiele einer Umkehrung der Kräfteverhältnisse sind rar, doch es gibt sie: Finnland erlebt seit der zweiten Hälfte der 1980er Jahre (Verfassungsreform 1988) eine Umwandlung von einem System mit „präsidialer“ Dominanz in Richtung „Parlamentarisierung“. Die Fundamente einer starken Präsidentschaft verschwanden: Die Amtszeit des nunmehr (seit 1994) direkt gewählten Staatsoberhauptes wurde auf zwei aufeinander folgende Perioden beschränkt; seine formalen Rechte wurden erheblich verringert; der Zusammenbruch der Sowjetunion und die EU-Mitgliedschaft erforderten eine Neustrukturierung der Außenpolitik, die dem „präsidentiellen“ Primat ein Ende bereitete (wie in Österreich führte der EU-Beitritt zu Konflikten über die Vertretung des Landes im „Rat der Staats- und Regierungschefs“, die von Staatsoberhaupt und Ministerpräsident beansprucht wurde). Finnland gleicht sich in der politischen Praxis den Verhältnissen in Österreich an: Obwohl direkt gewählt und mit den Rechten der Ernennung des Ministerpräsidenten, der Auflösung des Parlaments und des Vetos gegenüber Gesetzesbeschlüssen ausgestattet, mangelt es dem Staatspräsidenten an signifikantem Einfluss auf Regierungsinhalte. Es setzt sich eine der österreichischen Praxis ähnliche Machtverteilung innerhalb der politischen Exekutive durch (mit einem etwas einflussreicheren finnischen Staatsoberhaupt) – im Kontrast zu einer lediglich in Teilen der Bevölkerung favorisierten „Parlamentarisierung“ und trotz der Einführung der Direktwahl, die vor dem Hintergrund des allgemeinen Trends der „Präsidentialisierung“ auch den Staatspräsidenten begünstigte. 608 david wineroither | bundespräsident und bundeskanzler „divided government“ Möglichkeiten einer Intensivierung des Konflikts ergäben sich aus einer gestiegenen Neigung zum „divided government“ (Präsident und Regierungschef gehören unterschiedlichen Parteien an) wie im Fall der französischen Cohabitation oder in den USA, dem Prototyp eines „präsidentiellen“ Regierungssystems. Dafür spräche der Aspekt gestiegener wahlpolitischer Verwundbarkeit des Kanzlers im Sinne der These der „Präsidentialisierung“, falls sie sich in Zukunft stärker durchsetzen sollte. Historisch belegt sind jedenfalls – wenigstens atmosphärische – Wechselwirkungen zwischen dem Ausgang von Präsidentschaftswahlen und der Beeinträchtigung der Führungsautorität mehrerer Kanzler: innerparteilich (Leopold Figl 1951) und gegenüber der Öffentlichkeit (Fred Sinowatz 1986). Wahrscheinlicher als eine Konfliktintensivierung wäre aber entweder eine die erhöhte Bereitschaft der Wähler zu „divided government“ antizipierende Reaktion der Parteien (Rudolf Kirchschläger während der SPÖAlleinregierung) oder eine Instrumentalisierung der Präsidentschaftswahl durch die Kanzlerpartei (Kandidaturen Alfons Gorbachs 1965 und Benita Ferrero-Waldners 2004). Die Direktwahl des Ministerpräsidenten (Bundeskanzlers) Ein durch „Präsidentialisierung“ noch weiter gestärkter Kanzler und politische Konflikte zwischen ihm und dem Staatsoberhaupt könnten innerhalb der politischen Elite und der Bevölkerung (erneut) Debatten über den Sinn einer Verminderung der konstitutionellen Kompetenzen des Bundespräsidenten hervorrufen. Der politische Legitimitätsgewinn des Präsidenten durch die Direktwahl reicht – in Österreich wie in anderen Ländern – nicht für eine Teilhabe am Parteienwettbewerb und an der Regierungsmacht. Bei einer im Gegenzug für ihre Abschaffung eingeführten Direktwahl des Bundeskanzlers wäre eine weiter ausholende Neuordnung der verfassungsmäßigen Kompetenzverteilung in der politischen Exekutive unvermeidbar. In Ländern mit einem schwachen Regierungschef und einem fragmentierten bis zersplitterten Parteiensystem (Italien und Japan bzw. Israel) wurde dies diskutiert bzw. umgesetzt, doch beides trifft auf Österreich nicht zu. Wahlrechtsdebatten kreisten hierzulande bevorzugt um das Thema der Einfüh- 609 österreichisches jahrbuch für politik 2006 rung des Mehrheitswahlrechts. Die Direktwahl des Kanzlers spielte keine Rolle: Jene Elemente aus der von den Koalitionspartnern eingebrachten Wahlrechtsreform 1992, die zu einer Stärkung des Persönlichkeitswahlrechts beitragen sollten, bestanden im Ausbau des „Vorzugsstimmensystems“ und der Stärkung der Bindung von Abgeordneten und Wählern durch kleinere Wahlkreise. Die Praxis des „Rollenverzichts“ zeigt sich angesichts der eindeutigen Dominanz des Kanzlers weitgehend unberührt von „Präsidentialisierung“. Für seine Beibehaltung spielen Parteienwettbewerb und Parteiensystem eine entscheidende Rolle. Parteiensystem und Parteienwettbewerb Warum sich der „Rollenverzicht“ als „ehernes Gesetz“ des österreichischen „Semi-Präsidentialismus“ durch- und festgesetzt hat und weshalb er auch von strukturellen Veränderungen im politischen System (Personalisierung, „Präsidentialisierung“, Konfliktdemokratie) unberührt blieb, kann zumindest teilweise mit einem Blick auf die Entwicklung von Parteiensystem und Parteienwettbewerb erklärt werden: Personalisierung und Populismus Ausgebauter Parteienstaatlichkeit, Konkordanz und Korporatismus sowie Parteienproporz wird bei gleichzeitiger unterentwickelter Direktdemokratie eine Schlüsselfunktion für den Erfolg vor allem rechtspopulistischer Bewegungen mit ausgeprägtem Führungsprofil zugeschrieben. Dieser Mehrbedarf an direkter Demokratie wurde als Kritik am Parteienstaat und Proporzwesen formuliert: Er verhalf der FPÖ Jörg Haiders zu europaweit herausragenden Wahlerfolgen dieses Parteientyps, während der Einfluss des direkt vom Wahlvolk in die Hofburg entsandten Bundespräsidenten bestenfalls unberührt blieb. Plausibel erscheint seine sogar erhöhte Verwundbarkeit für (rechts-)populistische Kritik, wie das Beispiel von Präsident Klestil zu belegen scheint: Aufgrund seiner Präferenz für eine „Große Koalition“ (etwa 1995) und trotz seines überraschenden Wahltriumphes von 1992 unter dem Leitmotiv der relativen Parteiendistanz („Macht braucht Kontrolle“) konnte 610 david wineroither | bundespräsident und bundeskanzler dieser das Kritikbedürfnis an den beiden „Volksparteien“ SPÖ und ÖVP nicht glaubhaft genug artikulieren. Die FPÖ-Erfolge machten ihn empfindlich für den Anschein der Nähe zu den „Alt-Parteien“ (Haider). Konkordanzdemokratie und pluralistische Institutionenstruktur (hohe Anzahl von Vetospielern) erzeug(t)en durchaus ein Personalisierungsbedürfnis der Wählerschaft in Richtung der politischen Exekutive, das sich aber an der Funktion des Bundespräsidenten vorbei in den Bahnen des Parteienwettbewerbs kanalisierte. Anders als in der Schweiz (Direktorialregierung) konnte der österreichische Regierungschef dem Bedürfnis nach Personalisierung entsprechen – gerade auch im Parteienstaat und als Vorsitzender einer „Großen Koalition“. Haider wiederum fand seinen persönlichen Gegenspieler im Kanzler (vor allem Vranitzky) und nicht im Präsidenten. Als Meister im strategischen Umgang mit zunehmender Personalisierung und politischem Partizipationsbedarf der Bevölkerung erwies sich Bruno Kreisky: Die Nominierung seines parteilosen und beliebten Außenministers Kirchschläger zum Präsidentschaftskandidaten zielte auf die Vereitelung von „divided government“ und reduzierte gleichzeitig, gestützt auf eine absolute Mehrheit im Nationalrat, sein persönliches Charisma und den gekonnten Umgang mit den Medien, den Einfluss des Präsidenten Kirchschlägers weitgehend auf jenen einer moralischen Autorität: „Die Nationalratswahlen waren praktisch Kanzlerplebiszite geworden. Die personalplebiszitäre Legitimation des Kanzlers und seine Persönlichkeit bewirkten, daß Österreich bis in die achtziger Jahre eine Kanzlerdemokratie war.“5 Thomas Klestil: Keine Abkehr vom „Rollenverzicht“ Seit 11. Jänner 2007 wird Österreich erneut (wie bereits 1945–1966 und 1987–2000) von der „Großen Koalition“ regiert. Die von Bundespräsident Fischer bevorzugte Regierungsvariante erzeugt spezifische Einschrän- 5 MANFRIED WELAN, Das österreichische Staatsoberhaupt. Aufwertung oder Abwertung? 3. Auflage, Wien 1997, S. 71–72. 611 österreichisches jahrbuch für politik 2006 kungen der Wahrnehmung einer außenpolitischen und Europa-zentrierten Führungsrolle durch das Staatsoberhaupt. Das lässt sich gut am Beispiel der 1990er Jahre illustrieren: Die beiden Koalitionspartner kämpften um Prestigeerfolge speziell in der Europapolitik, zusätzlich demonstrierte Fischers Vorgänger Klestil (seit 1992) seine Absicht, eine Führungsrolle auf diesem Politikfeld einzunehmen. Klestils Ambition einer „aktiven“ Amtsführung fand ihren Höhepunkt im Konflikt um die Vertretung Österreichs im europäischen „Rat der Staats- und Regierungschefs“ und in der Kontroverse, ob der Bundespräsident den EU-Beitrittsvertrag am 24. Juni 1994 auf Korfu, wo der EU-Ratsgipfel stattfand, (mit-)unterzeichnen sollte. Seine Vorstöße fanden in seiner Partei (VP), die ja den Außenminister stellte (zuerst Mock, später Schüssel), wenig Unterstützung. Die Ambitionen Klestils wurden indirekt genährt von einem strategischen Zeitfenster: Zwar verfügte die ÖVP über das Amt des Außenministers, doch die bis 1989 existente Koppelung an das Vizekanzleramt und die Funktion des Parteiobmanns (Alois Mock) wurde unter Josef Riegler (Landwirtschaft, 1989–1991) und Erhard Busek (Wissenschaft bzw. Unterricht, 1991–1995) nicht fortgesetzt. Erst Wolfgang Schüssel vereinigte diese drei Positionen ab dem Frühjahr 1995 erneut. Die Autorität des Bundespräsidenten reagiert ausgesprochen sensibel auf die Involvierung in tagespolitische, parteipolitische und ideologische Konflikte sowie Kompetenzstreitigkeiten. Eine Mehrheit der Österreicher verweigerte Klestils Ansprüchen die Zustimmung: Das Vertrauen in die Institution des Bundespräsidenten nahm – von einem hohen Niveau ausgehend – rapid ab.6 Solche Kompetenzstreitigkeiten waren in der Europapolitik ohnehin vorhanden: Die Vorbereitung und inhaltliche Koordinierung der Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte 1998 erfolgte zweigeteilt zwischen Bundeskanzleramt (SPÖ) und Außenministerium (ÖVP). Die an sich nebulose Frage, wer sich während dieser Monate als „Ratspräsident“ bezeichnen darf (Vranitzky oder Schüssel), gehörte zu 6 Von 69 Prozent 1994 auf 51 Prozent 1996 (1997: 47 Prozent; 2001: 49 Prozent). Daten entnommen aus: FRITZ PLASSER / PETER ULRAM, Das österreichische Politikverständnis – Von der Konsens- zur Konfliktkultur? Wien 2002, S. 109 (Tab. 4.21). 612 david wineroither | bundespräsident und bundeskanzler den „hinter den Kulissen“ ausgefochtenen, „teilweise skurrilen Konflikten“ jener Zeit.7 Mitte der 1990er Jahre hatte sich eine „Ampelkoalition“ (SPÖ, Grüne und Liberales Forum) gebildet, die sich für eine Verringerung der verfassungsmäßigen Kompetenzen des Präsidenten einsetzte, während die „bürgerlichen“ Parteien die Fortschreibung des Status quo (VP) bzw. eine deutliche Aufwertung (FPÖ) des Amtes unterstützten. Die Übermacht der „Großen Koalition“ ließ Klestil auf seiner Suche nach Verbündeten widersprüchliche Signale vor allem an die FPÖ aussenden: Nach der Nationalratswahl 1995 und Anfang 1997 (Verkauf der CA an die Bank Austria) machte er sich gegen einen Wechsel der ÖVP zu einem Koalitionspartner FPÖ stark. In der Beurteilung des aggressiven politischen Stils der „Freiheitlichen“ gab er sich betont zurückhaltend und trat sogar als Festredner zur 40-jährigen Bestehensfeier der FPÖ im Frühjahr 1996 auf. Klestils Konzilianz stand sehr im Gegensatz zur rigiden Haltung des Kanzlers, der die FPÖ scharf kritisierte und jede weiterführende Zusammenarbeit strikt ablehnte. Klestil bekundete, gegen die „Ausgrenzungspolitik“ Vranitzkys gerichtet, „niemand in Österreich [habe] das Monopol auf Wahrheit, Anständigkeit oder Mitmenschlichkeit“.8 Zu Beginn des Bundespräsidentschaftswahljahres 1998 hielt das Staatsoberhaupt in der ORF-„Pressestunde“ eine Koalition von ÖVP und FPÖ in einer vagen Einschätzung für „theoretisch möglich“. Zwei Jahre später stemmte sich Klestil vehement gegen diese Variante. Der Versuch eines zusätzlichen Autoritätsgewinns durch eine (Wieder-)Wahl auf breitester Basis war 1998 angesichts der maximalen Verbreiterung des Parteienspektrums zur Mitte und am Ende der 1990er Jahre ins Leere gegangen. Es gelang ihm mit Unterstützung von etwas über 60 Prozent der Stimmen in Anbetracht des Fehlens eines SPÖ- und FPÖ-Kandidaten kein überragender Wahlerfolg. Der Aktionsradius des Präsidenten – das betrifft eine etwaige Zurückdrängung des „Rollenverzichts“ – wird primär von der Reichweite des 7 PAUL LUIF, Österreich, in: WERNER WEIDENFELD / WOLFGANG WESSELS (Hg.), Jahrbuch der Europäischen Integration 1997/98, Bonn 1998, S. 361–366, S. 362. 8 Der Standard 13./14. April 1996. 613 österreichisches jahrbuch für politik 2006 Parteienstaates (bzw. seiner „populären“ Kritik) direkt oder indirekt und zudem in eher restriktiver Weise reguliert: lange Jahre in Form einer übermächtigen „Großen Koalition“ und im Vorliegen gleich mehrerer politischer Machtzentren (Bundesregierung, Parteiführungen, Gewerkschaften/ Kammern bzw. „Sozialpartnerschaft“), später durch das rechtspopulistische Ventil ihrer Kritik mit negativen Konsequenzen für die Wettbewerbsfähigkeit von SPÖ und ÖVP, die diese schließlich zu strategischen Anpassungen nötigte (Koalitionswechsel im Jahr 2000, Annäherungsversuche der SPÖ an die FPÖ und gemeinsame EU-Kritik in den Oppositionsjahren der Sozialdemokraten, die Diskussion um Karl-Heinz Grasser als ÖVP-Vizekanzler in der neugebildeten „Großen Koalition“). Eine neue Wettbewerbslogik? Die Bundespräsidentenwahl 2004 Präsidentschaftswahlkämpfe werden in Österreich in erster Linie über eine authentische Verkörperung des am „Rollenverzicht“ orientierten Amtsverständnisses gewonnen. Seit 1974 (Kirchschläger) gewinnt immer der Kandidat mit weniger „Parteigeruch“. Die Wahl 2004 fand unter geänderten Rahmenbedingungen statt: Die „Große Koalition“ war im Februar 2000 von einer FPÖ-ÖVP-Regierung abgelöst worden. Damit verbunden war eine stärkere Orientierung an einer wettbewerbsorientierten Konkurrenzdemokratie, die aber nicht zwangsläufig zu einer Abkehr vom „Rollenverzicht“ beiträgt. Anhand des Wahlkampfes zwischen Ferrero-Waldner und Fischer wird deutlich, dass die seit 2000 eingetretene Polarisierung zwischen ÖVP und SPÖ sogar Potenzial für eine Verfestigung des „Rollenverzichts“ aufweist. Nicht alle Indikatoren der Analyse dieser Wahl sprechen für einen Bedeutungsgewinn der Präsidentschaftswahl im wettbewerbsdemokratischen Kontext: Der langjährige Nationalratspräsident und vormalige SPÖMinister und Klubobmann Fischer wurde am 25. April mit 52,4 Prozent der Stimmen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug lediglich 71,6 Prozent und wurde mit der Vielzahl an Wahlgängen im Jahr 2004 erklärt, demonstriert dabei aber allgemein den Charakter „zweiter Ordnung“ (Anton Pelinka) der Bedeutung von Präsidentschaftswahlen. Fischers deutliches Neutralitätsbekenntnis trug – wohl über Mobilisierungseffekte – entscheidend zu seinem 614 david wineroither | bundespräsident und bundeskanzler Wahlerfolg bei. Das Thema hatte den Gipfel seiner innenpolitischen Brisanz bereits Ende der 1990er Jahre erreicht. Doch sind auch Elemente der Polarisierung im Verhältnis von Regierung und Opposition erkennbar: FerreroWaldner wurde nach ihrem Auftritt beim FPÖ-„Hearing“ explizit von Jörg Haider unterstützt. Ein davon ausgehender gesamtösterreichischer Vorteil war für Ferrero-Waldner zwar zweifelhaft, allerdings errang die Kandidatin im jahrzehntelang von der SPÖ und seit 1999 von Haider regierten Kärnten eine deutliche Stimmenmehrheit (52,3 Prozent). Fischer schnitt lediglich in den drei westlichen Bundesländern schlechter ab. Er lag im organisatorisch und in Bundes- und Landeswahlen traditionell schwächsten SP-Land Vorarlberg nur 1,1 Prozent hinter seinem Kärntner Ergebnis. Parteienstaatliche und politisch-kulturelle Faktoren zeichnen ein widersprüchliches Bild des wettbewerbsdemokratischen Einflusses auf die Wahl 2004. Dem zu Beginn des Wahlkampfes als unabhängiger dritter Kandidat kolportierten (ehemaligen) Rechnungshofpräsidenten Franz Fiedler wurden in Umfragen 10 Prozent der Stimmen prognostiziert, doch erreichte der ebenfalls unabhängige Europaparlamentarier Hans-Peter Martin mit seiner Liste bei den Wahlen zum Europäischen Parlament wenig später ein noch besseres Ergebnis. Bezogen auf mögliche Veränderungen in der Praxis des „Rollenverzichts“, liegt eine eindeutigere Einschätzung nahe: Anders als seine Vorgänger Waldheim und Klestil trat der amtierende Bundespräsident in geringerem Maße mit dem Versprechen einer „aktiven“ Amtsführung an. Die Stärkung konfliktdemokratischer Elemente beeinflusste die Logik der Wahlkampfführung: Ferrero-Waldner war in ihrer Funktion als Außenministerin und frühere Diplomatin (UNO), aufgrund ihres konsequent vermarkteten Images der wie eine Löwin (letztlich erfolgreich) gegen die Sanktionen der 14 anderen EU-Mitgliedsländer im Jahr 2000 ankämpfenden Politikerin und nicht zuletzt als weibliche Spitzenpolitikerin prädestiniert für eine Bewerbung. Ob bewusst kalkuliert und als Entscheidungshilfe dienend oder nicht – die Kandidatur eines prominenten Regierungsmitglieds bot die Gelegenheit zu einer erneuten Aktivierung jener „bürgerlichen“ Mehrheit (VP-FP), die im Nationalrat bereits seit 1983 bestanden hatte. Mögen Ferrero-Waldner und mit ihr die ÖVP die Wahl 2004 auch verloren haben – die bipolare Wettbewerbslogik konturierte den Wahlkampf im Zeichen des „Rollenverzichts“: Der siegreiche Kandidat Fischer positionierte sich 615 österreichisches jahrbuch für politik 2006 zwar wenig überraschend als der die Regierungspolitik ablehnende Kandidat der Sozialdemokratie, noch wichtiger aber war das durch die Wettbewerbskonstellation forcierte Kalkül entscheidender Stimmengewinne durch das Versprechen demonstrativer Überparteilichkeit. Fischer fasste im direkten Fernsehduell mit seiner Mitbewerberin seine Amtsauffassung und damit in einem Zug ein Herzstück des Wahlprogramms in einer einzigen Zielbestimmung zusammen: Am Ende seines ersten Amtsjahres, so der nunmehrige Bundespräsident, wolle er eine Zustimmungsrate von 80 Prozent erreicht haben. Das zu erreichen, war im Rückblick auf die Vergangenheit durchaus realistisch im Sinne eines Anknüpfens an die „gute alte Zeit“. Fischer sollte es gelingen, seine Vorstellung sogar zu übertreffen und konstant über diesem Wert zu liegen.9 Seine erste Auslandsreise führte Fischer mit Ferrero-Waldner (die damit nach einer vierjährigen Pause erstmals wieder das Staatsoberhaupt auf einer Auslandsreise begleitete) nach Ungarn. Am ersten Tag seiner Amtsperiode hatte der neu gewählte Präsident bereits ein Wahlversprechen eingelöst: Er begrüßte Vertreter karitativer Einrichtungen in der Hofburg, die damals wegen der Asylgesetzgebung einen aktuellen Konflikt mit der Bundesregierung auszutragen hatten. Später an diesem Tag empfing er seine ersten Politikergäste: die befreundeten „Großkoalitionäre“ Michael Häupl („roter“ Bürgermeister von Wien) und Erwin Pröll („schwarzer“ Landeshauptmann von Niederösterreich). Die Regierungsbildung 2006/2007 Der Regierungsbildungsprozess 2006/2007 verweist auf Indizien, die für Geltung bzw. Relevanz einiger der zuvor getroffenen Hypothesen sprechen. Hintergrund sind die Involvierung des Bundespräsidenten in die Regierungsbildung und die personelle Neuaufstellung der vormaligen Kanzlerpartei ÖVP: 9 Im APA/OGM-Vertrauensindex erreichte Fischer etwa in der Dezember-Erhebung 2004 einen Plus-Wert (Vertrauensüberhang) von 76 Punkten. 616 david wineroither | bundespräsident und bundeskanzler Konflikt-Konsens-Neutralität Einmal mehr zeigte sich, dass der Bundespräsident ein schwaches Glied in der Vetospieler-Kette darstellt (zumindest als solches von den Parteien wahrgenommen), das sich leicht – vorsorglich – neutralisieren lässt. Am 6. Oktober versandte der damalige Verteidigungsminister Platter (VP) den kaufmännischen Teil der Verträge zwischen der Firma „Eurofighter GesmbH“ und der Republik Österreich an den Präsidenten. Publik gemacht wurde der Vorgang aber erst in der ORF-Fernsehsendung „Report“ durch ÖVPKlubobmann Molterer am 10. Oktober – einen Tag vor der Erteilung des Regierungsbildungsauftrags durch Präsident Fischer an den SPÖ-Vorsitzenden Gusenbauer. Zeitlich parallel verliefen die Vorbereitungen zur Einsetzung der parlamentarischen Untersuchungsausschüsse über „Banken/ Finanzmarktaufsicht“ bzw. den Beschaffungsvorgang der „Eurofighter“Abfangjäger, deren Einrichtung schließlich von SPÖ, Grünen und FPÖ beschlossen wurde. Fischer war während dieser Wochen mehrmals teils heftiger Kritik aus der ÖVP ausgesetzt.10 Die ÖVP erwartete eine Stellungnahme Fischers aufgrund seiner Funktion als Oberbefehlshaber des Bundesheeres. Molterer sagte in einem Interview für die Tiroler Tageszeitung: „Fischer hat den Nachweis zu führen, dass er über den Parteien steht. Diese ‚Prüfung‘ muss er auch bestehen. Jetzt steht Fischer vor seiner größten Bewährungsprobe. Die Rolle jedenfalls, die Heinz Fischer früher einmal hatte, nämlich der heimliche Parteichef der SPÖ zu sein, die hat er jetzt nicht mehr.“11 Der Bundespräsident lehnte einen inhaltlichen Kommentar ab und retournierte den Vertragsauszug. Die strategische Bedeutung und der Nutzen dieser Intervention für die ÖVP seien dahingestellt. Das Ereignis selbst spricht aber für die Einschätzung der Führung der Volkspartei, dass Attacken auf den Bundespräsidenten, gemessen am potenziellen Profit, ein vernachlässigbares Risiko bergen, zumal die öffentliche Meinung ohnehin ungünstig für sie gewesen war. 10 Begründet wurde diese öffentliche Schelte aus ÖVP-Sicht auch durch die Nicht-Thematisierung eines möglichen Regierungsbildungsauftrags an Schüssel im Anschluss an ein mögliches Scheitern der Mehrheitsbildung durch Gusenbauer. 11 Samstagsausgabe der Tiroler Tageszeitung 21. Oktober 2006. 617 österreichisches jahrbuch für politik 2006 „Präsidentialisierung“ Interessante Einblicke gewährt auch der Rückzug Karl-Heinz Grassers aus der Politik. Bekanntlich wurde der ehemalige Finanzminister vom damaligen Kanzler Schüssel vom Verbleib im Amt überzeugt. Grasser wollte zugleich das Amt des Vizekanzlers übernehmen. Das Scheitern der gemeinsamen Konzeption von Schüssel und Grasser, die mit dem im April 2007 neu gewählten, zuvor geschäftsführenden Parteiobmann, Vizekanzler und Finanzminister Molterer akkordiert war, verweist auf zwei Facetten der „Präsidentialisierungsthese“: eine wahlpolitische und eine die internen Parteistrukturen und -hierarchien betreffende. Grassers regierungs- und parteiinternem Aufstieg dürften sowohl personalpolitische als auch weltanschauliche Gründe im Weg gestanden sein. Die dagegen auftretende Interessenkoalition bestand aus hochrangigen Bünde- und Ländervertretern.12 Trotz und gerade ob des noch immer erstaunlich großen innerparteilichen Gewichts von Schüssel zeigt dies die fehlende „Präsidentialisierung“ in der Parteiendimension. Schüssels finale personalpolitische Niederlage beschreibt die Quadratur des Kreises seines eigenen Aufstiegs an die Parteispitze: Er war auf dem Parteitag im April 1995 als Vorschlag einer Kommission gewählt worden, die von Länder- und Bündeobleuten dominiert war. Die Verfechter der Idee eines Vizekanzlers Grasser wurden von den Erinnerungen an das bittere Schicksal des langjährigen Juniorpartners in der „Großen Koalition“ inspiriert, in der die Sozialdemokratie unter Ausnützung des Kanzlerbonus ihre Position als Nummer eins zu festigen wusste. Doch auch in der Variante „Grasser“ wäre der Aspekt der „Präsidentialisierung“ (Auswahl des höchsten Vertreters in der Regierung und zukünftigen Kanzlerkandidaten aus wahlpolitischen Motiven) in die „traditionelle“ Lösung einer Aufgabenteilung mit Molterer an der Parteispitze eingebettet worden. Gusenbauer soll einen Verbleib Grassers in der Bundesregierung jedenfalls akzeptiert gehabt haben und entging, so der Politikberater Thomas Hofer, nur wegen der innerparteilichen Ablehnung von Grasser einer „totale[n] Demütigung“13 durch Wolfgang Schüssel. 12 Beide Interessenlagen überkreuzten sich in einer Personalrochade: Ein Finanzminister Grasser und ein Innenminister Molterer hätten den damaligen Verteidigungsminister Platter, einen Vertreter Tirols bzw. Westösterreichs und des ÖAAB, aus der Regierungsmannschaft gedrängt. 13 Die Presse, Gastkommentar 11. Jänner 2007. 618 david wineroither | bundespräsident und bundeskanzler „Rollenverzicht“ Der Bundespräsident hatte seine handlungsleitende Priorität bald nach dem Wahltag unmissverständlich dargelegt: Er wünsche sich eine stabile Regierung. Fischer war es gleichzeitig wichtig zu betonen, dass er einer „Großen Koalition“ nicht automatisch den Vorzug gäbe, und er verwies (Rede am Nationalfeiertag; ORF-Neujahrsansprache) auf „sehr dezidierte[r] Festlegungen“ von FP und Grünen und das Wahlergebnis, wodurch „eine stabile Mehrheitsbildung im Parlament – die ich für wünschenswert halte – wohl nur möglich ist, wenn die beiden größten Parteien, also SP und VP zusammenarbeiten“ (Neujahrsansprache). Neuwahlen lehnte er kategorisch ab. Der Weg zur „Großen Koalition“ war mühevoll: Nach der zwischenzeitlichen Aussetzung der Koalitionsgespräche durch die ÖVP (als Reaktion auf die Einsetzung der beiden Untersuchungsausschüsse) arrangierte Fischer schließlich ein „Geheimtreffen“ zu Allerheiligen: In der Privatwohnung des Staatsoberhauptes trafen einander die Kontrahenten Schüssel und Gusenbauer. „Die Atmosphäre des Gespräches zwischen dem Bundespräsidenten und den beiden Parteivorsitzenden war sehr gut und konstruktiv“, verlautbarte die Präsidentschaftskanzlei knapp über erste Erfolge der „stillen“ Hintergrund-Bemühungen Fischers. Nachdem die Koalitionsgespräche erneut ins Stocken geraten waren, bestellte der Präsident die Parteivorsitzenden zu sich und diktierte ihnen seinen Verhandlungsplan: letzte Verhandlungsrunde am 8. Jänner, Angelobung am 11. Jänner 2007. Gusenbauer wurde am 11. Jänner tatsächlich zehnter Bundeskanzler der „Zweiten Republik“. Das präsentierte Verhandlungsergebnis empörte allerdings weite Teile seiner eigenen Partei. Betrachtet man die isolierte Rolle des Bundespräsidenten, ist es plausibel zu sagen, dass Fischers Vorgehensweise, vor allem seine „Fristsetzung“, eher Nachteile für den Verhandlungserfolg der SPÖ gehabt hat: „So hat Fischer seinen Parteifreund – das hört der offiziell parteifreie Präsident freilich nicht so gerne – Alfred Gusenbauer in den Kanzler-Sessel gehievt. Mit dem starren Zeit-Korsett hat er ihn allerdings am Verhandlungstisch auch unter Druck gesetzt. Und Wolfgang Schüssel damit noch einen furiosen Abschieds-Erfolg beschert.“14 14 OLIVER PINK, in: Die Presse 12. Jänner 2007. 619 österreichisches jahrbuch für politik 2006 Fischer verleugnete zwar eigene Anliegen nicht, die er gerne im Regierungsprogramm verwirklicht sehen wollte. Die damit verbundene Anzeige einer thematischen Nähe mit den Vorstellungen der Verhandlungsführer auf SPÖ-Seite („soziale Symmetrie“, „Vorrang für Bildung“) blieb allerdings dem Ziel der Koalitionsbildung untergeordnet, was sich gerade auch in der für die SPÖ eminenten Frage der – (ersatzlosen) Streichung der – Studiengebühren dokumentierte: In der ORF-Pressestunde am 14. Jänner 2007 bekannte sich Fischer einmal mehr zu seinem Wunsch einer Abschaffung, lehnte aus der SPÖ kommende Forderungen einer Nachverhandlung jedoch ab („Was man unterschrieben hat, das hält man ein“). Konsens, Konflikt oder Neutralität? Gegenwart und Zukunft Die beschriebenen Veränderungen im politischen System Österreichs („Entaustrifizierung“ bzw. „Präsidentialisierung“) hatten bis heute lediglich marginale Auswirkungen auf das traditionelle Beziehungsmuster zwischen Bundespräsident und Bundeskanzler. Verantwortlich sind dafür sowohl personale als auch strukturelle Faktoren und in geringem Ausmaß situative Einflüsse: a. „Präsidentialisierung“: Sie führt in „semi-präsidentiellen“ Systemen mit einem dominanten Ministerpräsidenten eher zu einer Verfestigung der machtpolitischen Asymmetrien. b. „Entaustrifizierung“: Der gestiegene Wettbewerbsdruck für die beiden – derzeit – potenziellen Kanzler-Parteien SPÖ und ÖVP zwang beide zu strategischen und inhaltlichen Anpassungen, die ebenfalls zu einer Zementierung des „Rollenverzichts“ beitrugen. c. Amtsverständnis und Erwartungshaltung: Die Ansprüche der Bevölkerung an die Amtsführung des Bundespräsidenten zeigen sich weitgehend unbeeindruckt von den veränderten Rahmenbedingungen (“Wettbewerbsdemokratie” 2000/2007) der Regierungspolitik. Die Amtsführung von Präsident Fischer entspricht diesen Wünschen fast idealtypisch: über den Parteien stehend und zurückhaltend kommentierend; selten aktiv im Konfliktfall zwischen den Parteien und Interessenverbänden moderierend (Pensionsreform); konfliktbereit in ihm wichtigen Anliegen (Kürzung der Arbeiterkammerumlage Ende 2004). 620 david wineroither | bundespräsident und bundeskanzler Österreichs Politik kennt keinen Mangel an repräsentativen Führungsfiguren, kein Machtvakuum, sondern im Gegenteil eher zu viele Machtzentren – besonders im Bereich der Exekutive zu Zeiten einer „Großen Koalition“ (Beispiel Klestil): „Führungskonkurrenzen von Kanzler, Vizekanzler und Bundespräsident sind im BVG angelegt.“15 Jede Teilhabe im Wettbewerb um die politische Führungsrolle würde zwangsläufig die überparteiliche Aura und moralische Autorität des Präsidentenamtes beschädigen. Die handlungstheoretische Quintessenz des „Rollenverzichts“ besteht darin, weder den Eindruck der Parteilichkeit zu erwecken noch einen Führungsanspruch in der Regierungspolitik zu verkörpern. Bundespräsidenten sehen sich mitunter zu einer Demonstration oder Symbolisierung des „Rollenverzichts“ veranlasst: a. Zu Zeiten der ÖVP-Alleinregierung von 1966 bis 1970 war das sozialistische Staatsoberhaupt Franz Jonas ihr gegenüber „ein unbequemer Bundespräsident“, aber „[I]n der Außenpolitik, wo der Bundespräsident im policy-Bereich aufgrund von Artikel 65 (1) (‚Der Bundespräsident vertritt die Republik nach außen ...‘) potentiell den größten Handlungsspielraum hat, gab es – so Außenminister Lujo Toncic-Sorinj auf der Salzburger Tagung – ‚ein vollkommen harmonisches Verhältnis‘ zwischen ihm und der Regierung“.16 b. Die minimale Strukturierung des Regierungsbildungsprozesses in der österreichischen Verfassung und seine ihm darin zugewiesenen Kompetenzen erlauben dem Präsidenten Einfluss in der Phase der Parteienverhandlungen, der mit Verbreiterung des Parteienspektrums (Anzahl der Parlamentsparteien) und der prinzipiellen Koalitionsbereitschaft unter den Parteien (abseits der „Großen Koalition“) – in Abhängigkeit vom Wahlergebnis – tendenziell wächst. Im zurückliegenden Regierungsbildungsprozess war Präsident Fischer umso bedachter, seine Bemühungen 15 MANFRIED WELAN, Präsidialismus oder Parlamentarismus? Demokratiepolitische Perspektiven, in: David F. J. Campbell et al. (Hg.), Die Qualität der österreichischen Demokratie. Versuche einer Annäherung, Wien 1996, S. 59–84, hier S. 69. 16 WOLFGANG C. MÜLLER, Das Regierungssystem 1966–70: politische Kräfteverhältnisse, Dynamik und Konsequenzen, in: ROBERT KRIECHBAUMER / FRANZ SCHAUSBERGER / HUBERT WEINBERGER (Hg.), Die Transformation der österreichischen Gesellschaft und die Alleinregierung von Bundeskanzler Dr. Josef Klaus, Salzburg 1995, S. 119–138, hier S. 129. 621 österreichisches jahrbuch für politik 2006 im Dienste der Etablierung einer „Großen Koalition“ als alternativlos aufgrund des Wahlergebnisses und der Parteienfestlegungen darzustellen. In einem Zeitungsinterview Mitte Dezember 2006 brachte er hingegen seine Überzeugung zum Ausdruck, dass „es dem Bedürfnis nach unterschiedlichen Konstellationen und nach dem Ausschöpfen der Potenziale [entspricht], die in unterschiedlichen Regierungskonstellationen stecken, wenn es jetzt wieder eine oder einige Legislaturperioden eine Zusammenarbeit der beiden größten Parteien gibt“.17 Setzt sich diese Kompensationslogik fort, die wesentlich von Koalitionsform und Wettbewerbsintensität zwischen ÖVP und SPÖ (Wahl 2004) geprägt ist, dann wird Fischer in Zukunft öfter und deutlicher Kritik an der „Großen Koalition“ üben – ohne natürlich den Anschein parteipolitischer Unterstützung erkennen zu lassen. Bleiben fundamentale Veränderungen im politischen System (Verfassungsreformen; Zusammenbruch des Parteiensystems) aus, ist die Emanzipation des Bundespräsidentenamtes in Richtung eines systematischen, permanenten Gegenspielers der Regierung höchst unwahrscheinlich – weder durch seine parteipolitische Aktivierung (der Präsident als Parteivorsitzender und Kanzlerkandidat) noch in Distanz zum Establishment der Parteien (ein mehr oder weniger von den Parteien unabhängiger Kandidat Marke „Fiedler“). Wer mehr Konfliktbereitschaft des Bundespräsidenten wünscht, sollte – wie das Beispiel des deutschen Staatsoberhauptes Horst Köhler nahe legt – der Reduktion seiner Kompetenzen (und dem Ende der Direktwahl) zustimmen, um ihn vom Ballast „Rollenverzicht“ und Kompensationslogiken zu befreien. Ohne diese Entlastung ließe sich allenfalls prognostizieren, dass die fehlende Neutralität des Bundespräsidenten in der Wahrnehmung von Koalitionsvarianten auch in Zukunft die äußerste Strapazierung des „Rollenverzichts“ beschreiben wird. Schließlich liegt vor Heinz Fischer vermutlich noch ein Jahrzehnt der Residenz in der Hofburg. 17 622 OÖN 16. Dezember 2006. david wineroither | bundespräsident und bundeskanzler (Weiterführende) Literatur FRANK BRETTSCHNEIDER, Spitzenkandidaten und Wählerverhalten – Reiz, Last und Lohn länder- und zeitvergleichender Untersuchungen, in: SABINE KROPP / MICHAEL MINKENBERG (Hg.), Vergleichen in der Politikwissenschaft, Wiesbaden 2005, S. 255–286. ROBERT ELGIE (ed.), Semi-Presidentialism in Europe, Oxford 1999 PAUL LUIF, Österreich, in: WERNER WEIDENFELD / WOLFGANG WESSELS (Hg.), Jahrbuch der Europäischen Integration 1997/98, Bonn 1998, S. 361–366 WOLFGANG C. MÜLLER, Das Regierungssystem 1966–70: politische Kräfteverhältnisse, Dynamik und Konsequenzen, in: ROBERT KRIECHBAUMER / FRANZ SCHAUSBERGER / HUBERT WEINBERGER (Hg.), Die Transformation der österreichischen Gesellschaft und die Alleinregierung von Bundeskanzler Dr. Josef Klaus, Salzburg 1995, S. 119–138 WOLFGANG C. MÜLLER/ FRANZ FALLEND, Changing Patterns of Party Competition in Austria: From Multipolar to Bipolar System, in: West European Politics (27) 5/2004, 801–835 ANTON PELINKA, Die Entaustrifizierung Österreichs. Zum Wandel des politischen Systems 1945–1995, in: Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft 1/1995, S. 5–16 FRITZ PLASSER / PETER ULRAM, Das österreichische Politikverständnis – Von der Konsens- zur Konfliktkultur?, Wien 2002 THOMAS POGUNTKE, Präsidiale Regierungschefs: Verändern sich die parlamentarischen Demokratien? in: OSKAR NIEDERMAYER / BETTINA WESTLE (Hg.), Demokratie und Partizipation. Festschrift für Max Kaase, Wiesbaden 2000, S. 356–371 THOMAS POGUNTKE / PAUL WEBB (ed.), The Presidentialization of Politics. A Comparative Study of Modern Democracies, Oxford 2005 EMMERICH TALOS (Hg .), Schwarz-Blau. Eine Bilanz des „Neu-Regierens“, Wien 2006 MANFRIED WELAN, Präsidialismus oder Parlamentarismus? Demokratiepolitische Perspektiven, in: DAVID F. J. CAMPBELL et al., (Hg.), Die Qualität der österreichischen Demokratie. Versuche einer Annäherung, Wien 1996, S. 59–84 MANFRIED WELAN, Das österreichische Staatsoberhaupt. Aufwertung oder Abwertung?, 3. Auflage, Wien 1997 623