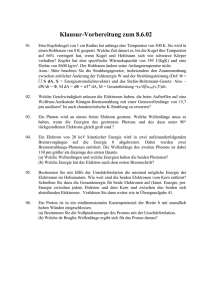

Quantenmechanik und Atomphysik

Werbung

Physik der Materie I:

Quantenmechanik und Atomphysik

Inhaltsverzeichnis

1

2

3

4

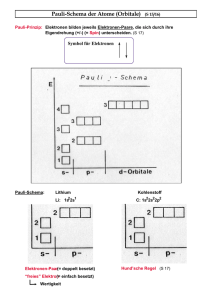

Photonen

7

1.1

Der Photoeffekt: Licht löst Elektronen aus Metalloberflächen . . . . . . . . . .

7

1.2

Deutung des Photoeffekts mit Photonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

1.3

Überprüfung der Energiebilanz und Bestimmung des Wirkungsquantums . . . 10

1.4

Impuls von Photonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.5

Röntgenstrahlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1.6

Der Compton-Effekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Präparation dynamischer Eigenschaften

31

2.1

Präparation dynamischer Eigenschaften in der klassischen Mechanik . . . . . . 31

2.2

Prismenversuch mit Licht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2.3

Halbdurchlässiger Spiegel (Strahlteiler) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2.4

Polarisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Wellen und Teilchen

39

3.1

Licht im Interferometer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

3.2

Vom Lichtstrahl zu einzelnen Photonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

3.3

Interferometrie mit einzelnen Photonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

3.4

Kann man einem Photon einen Weg zuschreiben? . . . . . . . . . . . . . . . . 44

3.5

Anschauliche Erklärung des Ergebnisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

3.6

Teilt sich das Photon? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Die statistischen Aussagen der Quantentheorie

49

4.1

Doppelspaltexperiment mit einzelnen Photonen . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

4.2

Das Doppelspaltexperiment mit einzelnen Photonen und die Wahrscheinlichkeitsaussagen der Quantentheorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

4.3

Präparation und Wahrscheinlichkeitsaussagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

3

4

5

6

7

8

INHALTSVERZEICHNIS

Elektronen als Quantenobjekte

55

5.1

Elektronenbeugung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

5.2

Doppelspaltexperiment mit Elektronen und Atomen . . . . . . . . . . . . . . . 56

5.3

Die Wellenlänge von Elektronen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

5.4

Doppelspaltexperiment mit klassischen Teilchen und mit Elektronen . . . . . . 61

5.5

Wahrscheinlichkeitsinterpretation und Wellenfunktion . . . . . . . . . . . . . . 64

5.6

Wellenfunktion und Wahrscheinlichkeitsverteilung beim Doppelspalt . . . . . . 67

Eigenschaften von Elektronen und der quantenmechanische Messprozess

71

6.1

Die Eigenschaft „Ort“ im Doppelspaltexperiment . . . . . . . . . . . . . . . . 71

6.2

Messprozess und Komplementarität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

6.3

Messungen und Eigenschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

6.4

Zustandsreduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

6.5

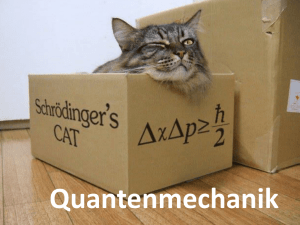

Schrödingers Katze, Messprozess und Dekohärenz . . . . . . . . . . . . . . . 79

Heisenbergsche Unbestimmtheitsrelation

83

7.1

Gleichzeitige Präparation verschiedener Eigenschaften . . . . . . . . . . . . . 83

7.2

Präparation von Ort und Impuls bei Photonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

7.3

Ein Maß für die „Güte“ einer Präparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

7.4

Messverfahren und Eigenschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

7.5

Elektronen am Einzelspalt und die quantitative Formulierung der Unbestimmtheitsrelation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

7.6

Unbestimmtheitsrelation und Bahnbegriff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Der Weg zur Schrödinger-Gleichung

95

8.1

Mathematische Beschreibung von Quantenobjekten . . . . . . . . . . . . . . . 95

8.2

Präparation von Elektronen auf bestimmten Impuls und kinetische Energie . . . 97

8.3

Wellenfunktion eines freien Elektrons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

8.4

Operatoren für physikalische Größen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

8.5

Der Operator des Impulses und der kinetischen Energie . . . . . . . . . . . . . 100

8.6

Eigenwertgleichung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

8.7

Operator der Gesamtenergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

8.8

Die Grundgleichung der Quantenmechanik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

8.9

Das Auffinden stationärer Zustände mit Hilfe der Schrödinger-Gleichung . . . 110

8.10 Elektronen im Potentialtopf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

INHALTSVERZEICHNIS

9

Atome

5

117

9.1

Was sind Atome? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

9.2

Linienspektren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

9.3

Das Bohrsche Atommodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

9.4

Abschied vom Bohrschen Atommodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

9.5

Quantisierung der Energie im Franck-Hertz-Versuch . . . . . . . . . . . . . . 123

9.6

Dreidimensionaler Potentialtopf und Orbitale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

9.7

Das Wasserstoff-Atom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

6

INHALTSVERZEICHNIS

Kapitel 1

Photonen

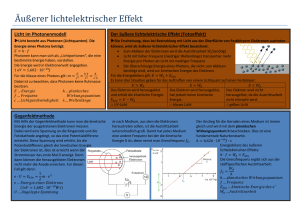

1.1 Der Photoeffekt: Licht löst Elektronen aus Metalloberflächen

Viele optische Experimente sprechen dafür, dass es sich beim Licht um eine elektromagnetische

Welle handelt. Experimente wie die Beugung am Gitter, am Einzel- und am Doppelspalt lassen

sich als Interferenzerscheinungen erklären, und Interferenz ist ein typisches Merkmal einer

Welle. Wegen der vielen Bestätigungen, die die Wellentheorie des Lichts in der Optik erfahren

hat, scheinen sich Zweifel an ihrer universellen Gültigkeit fast von selbst zu verbieten. Dennoch

gibt es Phänomene, die sich der Erklärung durch die Wellentheorie widersetzen:

Experiment 1.1 (Hallwachs-Effekt): Eine frisch geschmirgelte Zinkplatte wird nach Abbildung

(1.1) auf ein Elektroskop gesteckt und durch einen kurzen Kontakt mit dem Minuspol einer

Hochspannungsquelle negativ aufgeladen. Danach wird die Platte mit dem Licht einer Quecksilberdampflampe bestrahlt, das einen hohen Anteil an ultraviolettem Licht enthält. Die Platte

entlädt sich rasch (der Elektroskopausschlag geht auf Null zurück). Dagegen entlädt sich das

Elektroskop nicht, wenn man eine Glasplatte in den Strahlengang bringt.

UV-La mpe

Zinkpla tte

Gla s pla tte

Abbildung 1.1: Versuchsaufbau zum Hallwachs-Effekt (Experiment 1.1)

8

1. Photonen

Eine mögliche Erklärung für den Ausgang dieses Versuches besteht darin, dass Elektronen

das Metall verlassen, wenn man es mit Licht bestrahlt. Das Licht scheint Elektronen aus der

Zinkplatte „herauszuschlagen“ (Abbildung 1.2).

einfallendes

Licht

ausgelöste Elektronen

Abbildung 1.2: Licht löst Elektronen aus Metalloberflächen

Dies erklärt den Abbau des Elektronenüberschusses auf der negativ geladenen Platte

und damit die Entladung des Elektroskops. Allerdings kann nur UV-Licht den Effekt auslösen,

wie das Einführen der Glasplatte zeigt. Es wird von der Glasplatte absorbiert, woraufhin die

Entladung nicht stattfindet. Sichtbares Licht dagegen kann die Glasplatte fast ungehindert

passieren. Die Auslösung von Elektronen aus einer Metalloberfläche durch Licht wird als

äußerer Photoeffekt bezeichnet.

Kann man den Effekt mit der Wellentheorie des Lichts erklären? Nach der Wellentheorie werden die Elektronen von der einfallenden Lichtwelle zu Schwingungen angeregt. Bei größerer

Lichtintensität ist auch die elektrische Feldstärke größer. Dann sollten die Elektronen mit größerer Amplitude schwingen, so dass sie leichter aus dem Metall austreten würden.

Dies steht aber im Widerspruch zu den Beobachtungen: Bei der Bestrahlung mit sichtbarem

Licht werden keine Elektronen freigesetzt, selbst wenn man die Intensität sehr stark erhöht.

Nur hochfrequentes UV-Licht ist in der Lage, Elektronen auszulösen (und zwar selbst bei sehr

niedriger Intensität). Die Wellentheorie des Lichts gerät hier in Erklärungsschwierigkeiten.

1.2 Deutung des Photoeffekts mit Photonen

Um den Photoeffekt zu erklären, benötigt man eine neuartige Modellvorstellung von der Natur des Lichts. In dem neuen Modell strömt Licht nicht als kontinuierliche elektromagnetische

Energie von der Lichtquelle weg, sondern als eine Vielzahl von Energieportionen, vergleichbar einem Strom von Teilchen. Diese Energieportionen nennt man Lichtquanten oder Photonen.

Der Photoeffekt wird in diesem Modell als „Stoß“ zwischen Photonen und Elektronen gedeutet. Ein Elektron wird aus dem Metall herausgeschlagen, wenn es von einem Photon getroffen

wird und dessen gesamte Energie übernimmt.

1.2. Deutung des Photoeffekts mit Photonen

9

Welche Eigenschaften besitzen diese Lichtquanten? Beim Photoeffekt ist ihr hervorstechendstes Merkmal die Energie, die sie an das Elektron übertragen. Experimentell hat sich gezeigt,

dass die Fähigkeit, Elektronen auszulösen (also Energie zu übertragen) um so größer ist, je

größer die Frequenz f des eingestrahlten Lichts ist. Es ist also zu vermuten, dass die Energie

der Photonen mit der Frequenz wächst. Wir stellen die Hypothese auf, dass die Energie eines

Photons proportional zu f ist: E ∼ f . Bezeichnet man die Proportionalitätskonstante mit h,

erhält man die Beziehung

E = h · f.

(1.1)

Der Photoeffekt wird dann folgendermaßen mit Hilfe der Photonenvorstellung gedeutet:

Beim Photoeffekt treffen Photonen auf eine Metalloberfläche. Wenn ein Photon

auf ein Elektron trifft, wird das Photon absorbiert. Die Energie h · f des Photons wird auf das Elektron übertragen; mit der gewonnenen Energie kann das

Elektron das Metall verlassen.

Das an der Metalloberfläche austretende Elektron hat allerdings eine etwas kleinere kinetische

Energie als h · f . Denn um die Metalloberfläche von innen nach außen zu überwinden, muss

das Elektron eine für das jeweilige Metall charakteristische Arbeit leisten, die man Austrittsarbeit WA nennt. Zusätzlich können die Elektronen bereits im Innern des Metalls durch Stöße

Energieverluste erleiden.

Die Energiebilanz sieht dann folgendermaßen aus: Vor dem Prozess besitzt das Photon die

Energie h · f . Nach dem Verlassen des Metalls hat das Elektron die Austrittsarbeit WA geleistet

und durch Stöße die Energie WS abgegeben. Es gilt also die Bilanzgleichung:

h · f = Ekin + WA + WS .

(1.2)

Da die Energie WS für jedes ausgelöste Elektron unterschiedlich ist, erhält man auch verschiedene Werte der kinetischen Energie. Der maximal mögliche Wert Ekin,max der kinetischen Energie wird erreicht, wenn WS = 0 ist. Dann gilt demnach

Ekin,max = h · f − WA .

(1.3)

Dieser Maximalwert von Ekin lässt sich im Experiment ermitteln. Damit ist auch die Hypothese, dass die Energie eines Photons der Frequenz proportional ist, einem experimentellen Test

zugänglich.

10

1. Photonen

1.3 Experimentelle Überprüfung der Energiebilanz und Bestimmung der Planckschen Konstanten

Um die Energiebilanz (1.3) experimentell zu prüfen, muss ein Messverfahren gefunden werden, mit dem die kinetische Energie der Elektronen für verschiedene Photonen-Energien h · f

bestimmt werden kann.

Experiment 1.2: In einer evakuierten Röhre befinden sich zwei Elektroden (Abbildung 1.3).

Auf die Kathode ist eine metallene Schicht (z. B. Kalium) aufgedampft. Die Anode besteht

aus einem Metallring und dient als Auffangelektrode für die ausgelösten Elektronen. Man

nennt eine solche Röhre eine Photozelle; die Metallschicht auf der Kathode wird auch als

Photoschicht bezeichnet. Wird die Photoschicht von außen mit Licht bestrahlt, so zeigt das

über einen Messverstärker angeschlossene Amperemeter einen Strom IPh , den Photostrom,

an.

Ringa node

P hotoka thode

Licht

nA I P h

+ -

Abbildung 1.3: Nachweis des Photostroms mit einer Photozelle

Im Unterschied zu Experiment 1.1 wurde hier ein Metall verwendet, bei dem der Photoeffekt auch mit sichtbarem Licht auftritt. Das bedeutet, dass schon bei sichtbarem Licht

Elektronen aus dem Metall austreten können. Die ausgelösten Elektronen werden zur Anode

hingezogen. In der Photoschicht entsteht durch die fehlenden Elektronen ein Ladungsdefizit. Da über das Amperemeter Elektronen nachfließen, wird dieses ausgeglichen. Diese

Elektronenverschiebung wird als Photostrom IPh registriert.

Die Bestimmung der kinetischen Energie der Elektronen gelingt mit der sogenannten Gegenfeldmethode. Dabei werden die Elektronen auf dem Weg zur Anode durch eine Gegenspannung Ug abgebremst. Der Photostrom wird Null, wenn die Gegenspannung gerade so weit

erhöht wird, dass auch die schnellsten Elektronen die Potentialdifferenz zwischen Kathode und

Anode nicht mehr überwinden können. Für die Energie der schnellsten Elektronen gilt dann

Ekin,max = e · Ug . Damit lässt sich die maximale Elektronenenergie über die angelegte Gegenspannung bestimmen.

1.3. Überprüfung der Energiebilanz und Bestimmung des Wirkungsquantums

11

Das folgende Experiment steht Ihnen auch als Interaktives Bildschirm Experiment (IBE) zur

Verfügung. Rufen Sie dazu das Programm IBE zum Photoeffekt - deutsch.exe (oder auch

wahlweise IBE zum Photoeffekt - englisch.exe) auf. Bearbeiten Sie im Theorieteil die Menüpunkte „5. Aufbau einer Vakuumphotozelle“, „6. Messung der kinetischen Energie der Photoelektronen; Gegenfeldmethode“ und „7. Lichtquantenhypothese“.

Experiment 1.3 (Realexperiment oder Computersimulation): Die Kathode der Photozelle

wird mit einer Quecksilberdampflampe beleuchtet. Um monochromatisches Licht zu erhalten,

werden Interferenzfilter oder ein Geradsichtprisma benutzt.1 Für die verschiedenen Lichtfrequenzen werden die Gegenspannungen Ug bestimmt, bei denen der Photostrom verschwindet

und die Messwerte in ein e · Ug -f -Diagramm übertragen.

Da der Photostrom nur sehr allmählich abfällt, ist es schwierig, den Nullpunkt exakt festzulegen. Man stellt fest, dass die für verschiedene Frequenzen des auffallenden Lichts gemessenen

Werte für die Gegenspannung auf einer Geraden liegen (Abbildung 1.4).

U/V

1,5

1

0,5

fg

1

2

3

f / 10

4

5

14

Hz

6

- 0,5

-1

-1,5

Abbildung 1.4: Gemessene Gegenspannungen für verschiedene Frequenzen

Dies stimmt mit Gleichung (1.3) überein, die umgeformt die Gestalt der Geradengleichung

e · Ug = h · f − WA

(1.4)

besitzt. Die dieser Gleichung zugrunde liegende Hypothese, dass die Photonenenergie proportional zur Frequenz ist, findet damit ihre Bestätigung. Aus dem Vergleich der Geradengleichung

mit den gemessenen Daten kann man die Werte der Konstanten h und WA ablesen. Die Steigung der Geraden bestimmt die Proportionalitätskontstante h zwischen Photonenenergie und

Frequenz. Aus präzisen Messungen ergibt sich der Wert von h zu h = 6, 626 · 10−34 Js. Die

fundamentale Naturkonstante h wird als Plancksches Wirkungsquantum bezeichnet. Sie ist eine

kennzeichnende Größe für das Auftreten von Quanteneffekten.

1

Man nutzt dabei aus, dass im Licht der Quecksilberdampflampe nicht alle Frequenzen enthalten sind, sondern

nur ganz bestimmte. Auf diese sogenannten Spektrallinien wird im Zusammenhang mit dem Aufbau der Atome

noch ausführlich eingegangen.

12

1. Photonen

Die gemessene Gerade schneidet die f -Achse bei der sogenannten Grenzfrequenz fgr . Für sie

ist die kinetische Energie Ekin,max = e · Ug der ausgelösten Elektronen Null. Die Photonenenergie reicht dann gerade aus, um die Austrittsarbeit aufzubringen. Licht mit einer Frequenz

f < fgr kann keine Elektronen aus dem betreffenden Metall auslösen. Die Austrittsarbeit

WA erhält man nach Gleichung (1.4) durch Extrapolation der Geraden zum Wert f = 0. Der

Schnittpunkt mit der Ordinate liegt bei e · Ug = −WA . Aus Abbildung (1.4) liest man einen

Wert von etwa 1,7 eV ab. Benutzt man Photozellen, bei denen andere Metalle als Kalium auf

die Kathode aufgedampft sind, ergeben sich Geraden mit der gleichen Steigung wie in Abbildung (1.4), die aber wegen der verschiedenen Austrittsarbeiten andere Achsenschnittpunkte

aufweisen.

Mit dem Versuchsaufbau von Experiment 1.3 lassen sich weitere Belege für die Photonentheorie finden:

Experiment 1.4: Benutzen Sie den Versuchsaufbau von Experiment 1.3 und reduzieren Sie

die Intensität des Lichts, das auf die Photoschicht fällt, z.B. durch Graufilter. Man beobachtet

einen kleineren Photostrom, aber die Gegenspannung Ug zur Abbremsung der schnellsten

Photoelektronen bleibt gleich.

Experiment 1.4 zeigt, dass die kinetische Energie der Photoelektronen nur von der Frequenz

und nicht von der Intensität des Lichts abhängt. Nach der Photonentheorie ist das einsichtig,

denn die Frequenz bestimmt die Photonenenergie. Nach der klassischen Wellentheorie hingegen sollte Licht höherer Intensität mehr Energie auf die Elektronen übertragen, weshalb die kinetische Energie der Photoelektronen mit der Intensität zunehmen sollte. Das Versuchsergebnis

deutet also darauf hin, dass beim Photoeffekt die Energie in einem quantenhaften Einzelprozess

auf die Elektronen übertragen wird.

1.4 Impuls von Photonen

Die erfolgreiche Interpretation des Photoeffekts mit Hilfe des Photonenbegriffs legt eine Teilchentheorie des Lichts nahe. Dafür spricht auch ein weiterer experimenteller Befund: Die Photonen besitzen einen Impuls, den sie auf Materieteilchen übertragen können. Das zeigt sich

z.B. im Phänomen des Staubschweifs von Kometen. Er ist immer von der Sonne weggerichtet, weil die Photonen des Sonnenlichts einen Impuls auf die Staubteilchen übertragen. Der

direkte Nachweis des Impulsübertrags von Photonen auf Atome gelang 1933, als Otto Frisch

einen Strahl aus Natriumatomen zur Seite ablenken konnte, indem er die Atome mit dem Licht

einer Natriumdampflampe bestrahlte. Heutzutage gehört das Abbremsen oder Beschleunigen

von Atomen durch Laserlicht zur Routine in den Physiklaboren.

Der Impuls, den Strahlung auf Materie überträgt, ist mit der Strahlungsenergie E über die Gleichung p = Ec verknüpft. Man kann diese Gleichung experimentell bestätigen; sie lässt sich aber

auch theoretisch aus der Relativitätstheorie herleiten. Mit ihr kann man den Impuls bestimmen,

den ein einzelnes Photon besitzt. Wir wissen bereits, dass ein Photon mit der Frequenz f die

Energie E = h · f besitzt. Damit erhält man

p=

h·f

.

c

(1.5)

1.4. Impuls von Photonen

13

Wir können unsere Ergebnisse zu Energie und Impuls von Photonen folgendermaßen zusammenfassen:

Ein Photon der Frequenz f besitzt eine Energie E = h · f und einen Impuls

p = hcf .

Die quantenhafte Übertragung von Energie und die Existenz des Photonenimpulses deuten auf

ein Teilchenmodell des Lichts hin. Aber wie sind dann die zahlreichen Befunde zur Interferenz

des Lichts einzuordnen, die stark auf eine Wellentheorie hindeuten? Sie lassen sich nicht ohne

weiteres mit einer Teilchenvorstellung erklären. Man stellt sich zu Recht die Frage, was das

Licht denn nun eigentlich ist: Welle, Teilchen, oder etwas ganz anderes? Wellen- und Teilchenvorstellung sind so verschieden, dass man sich nicht vorstellen kann, dass beide gleichzeitig

zutreffen.

An dieser Stelle zeigt sich zum ersten Mal, dass die begrifflichen Grundlagen der Quantenmechanik weitaus komplexer sind als die der klassischen Physik. Eine eindeutige Antwort auf

die Frage „Welle oder Teilchen?“ ist in der Quantenphysik nicht möglich. Quantenobjekte sind

komplizierter. Sie lassen sich in der Regel nicht auf eine der beiden Alternativen festlegen.

Ob sich bei einem Photon Wellen- oder Teilchenaspekte zeigen, hängt von den genauen Versuchsumständen ab, unter denen es beobachtet wird. In einem der folgenden Abschnitte wird

sich zeigen, dass mitunter sehr kleine Veränderungen an der Versuchsapparatur ausreichen, um

vom Wellen- zum Teilchencharakter „umzuschalten“. Die „Entscheidung“, wie sich ein Photon

in einer bestimmten experimentellen Situation verhält, bleibt jedoch nicht dem Zufall überlassen. Mit der Quantenmechanik lässt sich das Verhalten von Photonen und anderen Quantenobjekten vorhersagen und beschreiben. In allen Experimenten, die bisher an Quantenobjekten

durchgeführt wurden, hat sich eine Übereinstimmung zwischen Experiment und theoretischer

Beschreibung ergeben.

Allerdings ist die Quantenmechanik keine anschauliche Theorie. Die korrekte Beschreibung

des oftmals seltsam anmutenden Verhaltens der Quantenobjekte wird mit einer gewissen Abstraktheit erkauft. Um sich trotzdem in der Quantenwelt zurechtzufinden, ist es nützlich, zuerst

einige begriffliche Grundlagen zu klären, die das Verständnis der Gesetzmäßigkeiten im Quantenbereich erleichtern. Dies wird im nächsten Abschnitt unternommen, in dem der Begriff der

„dynamischen Eigenschaft“ von Quantenobjekten eingeführt wird.

14

1. Photonen

1.5 Röntgenstrahlung

1895 entdeckte Conrad Wilhelm Röntgen, dass ein fluoreszenzfähiger Körper in der Nähe eines elektrischen Entladungsrohres zum hellen Leuchten angeregt wurde. Das geschah selbst

dann, wenn die Entladungsröhre vollständig mit schwarzem Papier umgeben war. Er schloss

aus seiner Beobachtung, dass von der Entladungsröhre eine bisher unbekannte, für das Auge

unsichtbare Strahlung ausging, die schwarzes Papier zu durchdringen und wie UV-Licht andere

Körper zum Fluoreszieren anregen konnte. Diese neue Strahlung nannte er selber X-Strahlen

(engl. X-rays) und sie wird ihm zu Ehren im deutschsprachigen Raum Röntgenstrahlen genannt.

Entstehung und Eigenschaften der Röntgenstrahlung

In den folgenden Jahren untersuchte Röntgen die neue Strahlung sehr genau. Einige der Versuche lassen sich mit einem modernen Röntgengerät wiederholen. Der wesentliche Teil eines

solchen Gerätes besteht aus einem abgeschirmten Kasten, der die Röntgenröhre enthält, mit

deren Hilfe Röntgenstrahlen mit Energien bis zu ca. 1 MeV erzeugt werden. Die Röhre besteht

aus einem hochevakuiertem Glasbehälter mit einander gegenüber liegender Kathode und Anode, zwischen denen eine hohe elektrische Gleichspannung UB (Beschleunigungsspannung)

anliegt.

Kühlkopf

Anode

UB

-

-

Leuchtschirm

Heizspannung

Abbildung 1.5: Aufbau einer Röntgenröhre

Aus der beheizten Glühkathode treten Elektronen aus und werden in Richtung Anode beschleunigt. Dort prallen sie auf, werden abgebremst und emittieren deshalb elektromagnetische Strahlung. Insgesamt wird aber nur ca. 1% der Elektronenenergie in verfügbare Röntgenstrahlungsenergie verwandelt. Das hängt damit zusammen, dass die Elektronen zum Teil auch niederenergetische Strahlung erzeugen oder die Metallatome durch Stöße nur zu Schwingungen anregen.

Letzteres äußert sich in einer starken Temperaturerhöhung der Anode, falls diese nicht aufwendig gekühlt wird. Teilweise wird die erzeugte Röntgenstrahlung auch direkt im Metall wieder

1.5. Röntgenstrahlung

15

absorbiert und steht damit für die Anwendung nicht zur Verfügung. Allgemein gilt, dass je

kürzer die Wellenlänge der Strahlung ist, desto energiereicher, d.h. durchdringender ist die

Röntgenstrahlung. Um eine punktförmige Strahlenquelle zu haben (das ist die Voraussetzung

für scharfe Röntgenbilder) wird der Elektronenstrahl auf die Anode fokussiert. Bringt man

einen undurchsichtigen Gegenstand in den Strahlengang der Röntgenstrahlen und hinter der

Apperatur einen Leuchtschirm an, so entsteht auf diesem ein Röntgenbild.

Abbildung 1.6: Röntgenbild eines Kniegelenks nach einer Operation

Das Röntgenbild zeigt ein Kniegelenk nach einer Operation. Die Gebiete im Bein, die die

Röntgenstrahlen absorbieren erscheinen als dunkle Schatten, die anderen lassen die Strahlung

fast ungeschwächt passieren.

Röntgenstrahlen entstehen allgemein bei der Abbremsung elektrisch geladener Teilchen,

also auch dann, wenn z.B. Protonen auf Materie prallen. Die Entstehungswahrscheinlichkeit ist jedoch umgekehrt proportional dem Quadrat der Teilchenmasse, so dass beispiels1 2

weise Protonen nur ( 1836

) , d.h. 3 · 10−7 weniger Bremsstrahlung als Elektronen der gleichen Energie produzieren.

Durch die Untersuchungen von Röntgen wusste man über die physikalische Natur der Röntgenstrahlen bis zum Jahre 1912 im Wesentlichen, dass

1. Röntgenstrahlen unsichtbar sind,

2. Röntgenstrahlen wie UV-Licht fluoreszierend auf bestimmte Stoffe wirken,

3. sich die Röntgenstrahlen geradlinig ausbreiten,

4. Röntgenstrahlen die Materie je nach ihrer Dichte mehr oder weniger stark durchdringen,

5. Röntgenstrahlen lichtempfindliche Materialien schwärzen,

6. Röntgenstrahlen Gase ionisieren.

16

1. Photonen

Weiterhin wusste man, dass sich Röntgenstrahlen weder von elektrischen noch von magnetischen Feldern beeinflussen lassen. Sie sind also keine Ströme von geladenen Teilchen. Wegen

der kurzen Wellenlängen (ihr Bereich erstreckt sich vom fernen UV bis etwa 10−12 m) gelang es Max von Laue unter Mitarbeit von Walther Friedrich und Paul Knipping erst 1912

durch Interferenz- und Beugungsversuchen an Kristallgittern, den elektromagnetischen Wellencharakter der Röntgenstrahlung nachzuweisen. In Kristallen sind die Atome regelmässig

angeordnet. Sie bilden ein Raumgitter, an dem die Röntgenstrahlen interferieren. Die Abstände

benachbarter Atome haben dabei die Größenordnung der Wellenlänge des Röntgenlichtes.

Zur Bestimmung der Wellenlänge benutzt man die Methode der Bragg-Reflexion.

Exkurs: Analogieversuch zur Bragg-Reflexion:

Um das Verfahren besser verstehen zu können, wird ein Analogieversuch mit elektromagnetischen Wellen im cm-Bereich durchgeführt.

Experiment 1.5: Als Kristallgitter-Modell werden geschichtet Styroporplatten, auf denen

man in regelmäßiger Anordnung kleine Metallplättchen (z.B. Centstücke) geklebt hat, benutzt (Abbildung 1.7). Läßt man die cm-Wellen vom Sender schräg auf die Styroporplatten

fallen, so kann man nur bei ganz bestimmten Winkeln mit dem Empfänger eine merkliche

reflektierte Strahlung feststellen.

Sender

Empfänger

1

2

3

Styropor

Ds

Metallplatte

Abbildung 1.7: Bragg-Reflexion von cm-Wellen an Metallplättchen im Styroporwürfel

Zur Erklärung dieses Phänomens muss man beachten, dass die an verschiedenen Ebenen

reflektierten Wellen einen bestimmten Gangunterschied zueinander haben. Vom Wellenzug

1 zum Wellenzug 2 beträgt dieser ∆s (Abbildung 1.7). Bei ganz bestimmten Reflexionswinkeln ist der Gangunterschied benachbarter Wellenzüge gerade eine Wellenlänge oder

ein Vielfaches einer Wellenlänge. Bei diesen Winkeln registriert man dann eine stark reflektierte Strahlung.

Den Versuchsaufbau und die experimentellen Ergebnisse zum Versuch der Bragg-Reflexion

können Sie am Interaktiven Bildschirm Experiment „Bragg“ beobachten. Rufen Sie dazu das

Programm Bragg1004(kom).mov auf. Am unteren Rand des geöffneten Fensters befindet sich

eine Leiste mit einem Schieberegler, der mittels der Maus oder der Pfeiltasten vor und zurück

bewegt werden kann. So können Sie sich durch das IBE navigieren.

1.5. Röntgenstrahlung

17

Experiment 1.6 (Realexperiment oder Computersimulation): Röntgenstrahlung wird unter

verschiedenen Winkeln auf ein Kristall gerichtet und die Intensität der reflektierten Röntgenstrahlung bei gleichem „Reflexionswinkel“ gemessen.

Röntgenstrahlen verhalten sich folgendermaßen, wenn sie schräg auf ein Kristallgitter (z.B.

ein NaCL-Kristall) treffen: Die unter dem Winkel ϕ auftreffende Röntgenstrahlung wird an

den Gitterbausteinen (Atome) gestreut. Diese Streuzentren liegen in Ebenen (die sogenannten

Netzebenen), die mit gleichen Abständen d (Netzebenenabstand) hintereinander angeordnet

sind (Abbildung 1.8).

j

j

1. Gitterebene

d

2. Gitterebene

3. Gitterebene

Abbildung 1.8: Streuung von Röntgenstrahlung an den Atomen

Die Streuzentren in den Netzebenen werden von der ankommenden elektromagnetischen Welle

zum Aussenden von Elementarwellen angeregt. Nur unter einem bestimmten Winkel ϕ findet

konstruktive Interferenz statt. Da mehrere solcher Netzebenen im Abstand d hintereinander liegen, interferieren alle reflektierten Wellen miteinander. Die Gesamtintensität in einer bestimmten Richtung wird durch den Gangunterschied ∆s zwischen benachbarten Wellen bestimmt.

Aus Abbildung (1.9) kann man entnehmen, dass für den Gangunterschied ∆s folgendes gilt:

∆s = AB + BC = 2 · AB = 2 · d · sin(ϕ)

1’

1

2

d

3

(1.6)

j

j

j

.

A

2’

1. Gitterebene

.

B

3’

C

2. Gitterebene

3. Gitterebene

Abbildung 1.9: Geometrische Beziehungen

Für ∆s = n·λ ergibt sich maximale Verstärkung, d.h. dass alle reflektierten Wellen konstruktiv

miteinander interferieren.

18

1. Photonen

Zusammenfassend bedeutet dies:

Reflexionsbedingung von Bragg:

Wenn Röntgenstrahlung der Wellenlänge λ an parallelen Kristallebenen mit dem

Ebenenabstand d gestreut wird, dann beobachtet man Reflexion mit merklicher

Amplitude nur für bestimmte Winkel. Für die von der Oberfläche aus gemessenen

Winkel ϕ gilt die Bragg-Gleichung:

2 · d · sin(ϕ) = n · λ mit n = 1, 2, 3, . . ..

Exkurs: Das Laue-Verfahren

Wird ein Kristall mit Röntgenlicht kontinuierlicher Wellenlänge unter einem bestimmten

Winkel durchstrahlt und die reflektierte Strahlung mit Hilfe eines photographischen Films

aufgenommen, entsteht neben einem zentralen Strahl ein regelmäßiges Punktmuster, das

Laue-Diagramm. Es dient vor allem dazu, die Orientierung von Symmetrieachsen zu ermitteln.

Kristall

Photoplatte

Abbildung 1.10: (a) Experimentaufbau zu Laue-Verfahren

(b) Laue-Diagramm

Mit der Bragg-Reflexion werden auch die Laue-Diagramme verständlich: In einem Kristall

gibt es viele, mit Atomen eng besetzte Netzebenen, die vom Röntgenstrahl jeweils unter

einem ganz bestimmten Winkel getroffen werden.

Abbildung 1.11: Kristallgitter mit eingezeichneten Netzebenenscharen

1.5. Röntgenstrahlung

19

Um die Bedingungen für die Beugung an solchen regelmäßigen dreidimensionalen Strukturen zu verstehen, betrachtet man zunächst drei eindimensionale Gitter, bei denen die Atome als Kette längs der x-Achse, der y-Achse und der z-Achse liegen. Die Röntgenstrahlung

falle unter einem Winkel ϕ0 auf die Atomkette. An den Atomen wird die Röntgenstrahlung

gestreut. Die von den Streuzentren ausgehenden Kugelwellen interferieren konstruktiv in

der Richtung ϕ, wenn der Gangunterschied der Strahlung von benachbarten Atomen n · ϕ

beträgt.

j0

j0

{

j

j

a

2

1

Abbildung 1.12: Streuung der Röntgenstrahlung an einer Atomkette

Aus der Abbildung (1.12) liest man ab, dass der Gangunterschied zwischen den Strahlen 1

und 2 gerade a · cos(ϕ) − a · cos(ϕ0 ) beträgt. Damit lautet die Interferenzbedingung

a · cos(ϕ) − a · cos(ϕ0 ) = n · λ.

(1.7)

Maximale Abstrahlung erhält man längs Kegelmänteln symmetrisch um die x-Achse (siehe

Abbildung 1.13 (a))

z

z

x

x

(a)

y

n=0

n=2

n=1

(b)

Abbildung 1.13: Lauescher Beugungskegel einer Atomkette symmetrisch zur x-Achse

Bringt man eine Photoplatte parallel zur x-z-Ebene an, ergeben sich als Spuren auf der

Photoplatte Hyperbeläste (Abbildung 1.13 (b)). Liegen die Atomketten längs der z- oder

der y-Achse, erhalten wir die in Abbildung (1.14) und (1.15) dargestellten analogen Ergebnisse.

20

1. Photonen

z

z

n=2

n=1

n=0

x

(a)

x

(b)

y

Abbildung 1.14: Lauescher Beugungskegel einer Atomkette symmetrisch zur z-Achse

z

z

n=1

n=0

x

(a)

x

(b)

y

Abbildung 1.15: Lauescher Beugungskegel einer Atomkette symmetrisch zur y-Achse

Für das dreidimensionale Raumgitter müssen alle drei Bedingungen erfüllt werden: nur in

der Richtung in der sich die Kurven der Abbildungen (1.13), (1.15) und (1.14) gleichzeitig

schneiden gibt es konstruktive Interferenz. Dies sind die Punkte in Abbildung (1.16) auf

die ganze Ebene betrachtet.

z

x

Abbildung 1.16: Konstruktive Interferenz bei einem dreidimensionalen Raumgitter

Somit bestätigte die Methode der Bragg-Reflexion zwei Annahmen: Zum einen, dass es

sich bei Röntgenstrahlen um elektromagnetische Strahlung handelt und zum anderen, dass

Atome in Kristallen in regelmäßigen Gittern angeordnet sind, was bis dahin experimentell

noch nicht nachgewiesen werden konnte.

1.5. Röntgenstrahlung

21

Röntgenbremsstrahlung

Beim Photoeffekt erhielten die Photoelektronen kinetische Energie von den Photonen. Bei der

Röntgenstrahlung wird kinetische Energie von Elektronen beim Abbremsen im Anodenmaterial in Photonenenergie umgewandelt. Insofern können die physikalischen Vorgänge bei der

Entstehung von Röntgenstrahlung als Umkehrung des Photoeffekts angesehen werden. Welcher

Zusammenhang zwischen der Energie der Elektronen und der Frequenz der Röntgenstrahlung

besteht, kann man experimentell mit Hilfe der Bragg-Reflexion überprüfen. Auch hier steht

Ihnen zur Hilfe das Interaktive Bildschirmexperiment „Bragg“ zu Verfügung. Rufen Sie dazu

das Programm Bragg1004(kom).mov auf.

Experiment 1.7 (Realexperiment oder Computersimulation): Lassen Sie ein eng begrenztes Bündel der Röntgenstrahlung auf einem Lithium-Fluoridkristall mit dem Netzebenenabstand d =201 pm fallen.

In der Computersimulation wird ein Natrium-Chlorid-Einkristall verwendet.

Zählrohr

80

60

A

40

50 kV

2j

j

j

20

0

Kristall

Abbildung 1.17: Bragg-Reflexion von Röntgenstrahlen

Die Intensität der reflektierten Röntgenstrahlung wird mit Hilfe eines Geiger-Müller-Zählers bei

Kristalleinstellungen zwischen 3◦ und 20◦ (in der Computersimulation in dem Winkelbereich

von 4◦ und 12◦ ) gemessen. Das Ergebnis für zwei verschiedene Beschleunigungsspannungen

UB für den Lithium-Fluoridkristall ist in Abbildung (1.18) dargestellt. Für den Natrium-ChloridEinkristall ergeben sich entsprechende Verläufe für das Röntgenspektrum.

Imp / s

UB = 30 kV

600

400

200

UB = 20 kV

0

10

j / Grad

-10

0

0,62

l / 10 m

Abbildung 1.18: Kontinuierliches Röntgenspektrum für zwei verschiedene Beschleunigungsspannungen

22

1. Photonen

Bei der Betrachtung von Abbildung (1.18) stellt man folgendes fest:

• Die Röntgenstrahlung ist kontinuierlich über einen bestimmten Wellenlängenbereich verteilt.

• Das Spektrum wird im Bereich der kleineren Wellenlängen plötzlich abgeschnitten. Man

spricht von der kurzwelligen Grenze des Röntgenspektrums.

Diese Befunde sind folgendermaßen zu erklären: Unmittelbar vor dem Aufprall auf die Anode

besitzen die beschleunigten Elektronen die kinetische Energie Ekin = e · UB . Diese Energie

wird in thermische Energie Q und Röntgenstrahlung der Frequenz f umgewandelt. Für jede

Umwandlung muss der Energieerhaltungssatz gelten:

e · UB = h · f + Q.

(1.8)

Die Umwandlung der kinetischen Energie in Photonenenergie erfolgt beim Abbremsvorgang

im Feld der Atomkerne des Anodenmaterials. Jede beschleunigte Ladung emittiert nämlich

elektromagnetische Strahlung; und beim Abbremsvorgang handelt es sich um eine negative

Beschleunigung. Da die Elektronen beim Abbremsen eine beliebige Energie - bis hin zur gesamten Energie - auf einmal verlieren können, ist das Bremsspektrum kontinuierlich. Daher

spricht man in diesem Fall von kontinuierlicher Röntgenstrahlung oder auch Röntgenbremsstrahlung.

Je mehr kinetische Energie beim Abbremsen auf die Anode in Photonenenergie h · f umgesetzt wird, desto höher ist die Frequenz der entstandenen Röntgenstrahlung. Ein beschleunigtes

Elektron kann jedoch höchstens seine gesamte Energie e · UB in einem einmaligen Bremsvorgang abgeben und in Photonenenergie umwandeln. Für diesen Fall gilt die Beziehung:

e · UB = h · fmax .

(1.9)

Zur höchsten Frequenz fmax gehört die kleinste mögliche Wellenlänge λmin , nämlich die kurzwellige Grenze im Röntgenspektrum. Wegen Gleichung (1.9) gilt für die kurzwellige Grenze:

λmin =

h·c

.

e · UB

(1.10)

D.h. je größer die Beschleunigungsspannung UB ist, desto kleiner ist die kurzwellige Grenze

des Röntgenbremsspektrums. Dies wird auch durch die Messergebnisse in Abbildung (1.18)

wiedergegeben.

Mit Hilfe der Messung von λmin hat man eine weitere Methode zur Bestimmung des Planckschen Wirkungsquantums h gefunden. Es gilt nämlich:

h=

e · UB · λmin

e · UB

=

.

fmax

c

(1.11)

1.5. Röntgenstrahlung

23

Charakteristische Röntgenstrahlung

Mit Hilfe der Bragg-Reflexion haben wir bereits die Röntgenbremsstrahlung untersucht. Wenn

man in Experiment 1.7 die Bragg-Reflexion über einen größeren Winkelbereich untersucht,

dann springen für den Lithium-Fluoridkristall sofort die Intensitätsspitzen ins Auge, die zu

Bragg-Winkeln von ϕ1 = 20, 3◦ und ϕ2 = 22, 8◦ gehören und den Wellenlängen λ1 = 139 pm

und λ2 = 154 pm entsprechen (Abbildung 1.19).

Imp / s

30000

25000

20000

15000

10000

5000

10

15

20

30

25

j / Grad

Abbildung 1.19: Kontinuierliches Röntgenspektrum über einen größeren Winkelbereich

Im Gegensatz zum kontinuierlichen Spektrum handelt es sich hierbei um diskrete oder scharfe

Röntgenlinien. Führt man den gleichen Versuch bei anderen Beschleunigungsspannungen UB

durch, so stellt man fest, dass die Lage dieser scharfen Röntgenlinien nicht von der Beschleunigungsspannung abhängt. Dagegen erhält man bei anderem Anodenmaterial eine völlig andere

Lage der diskreten Linien.

Imp / s

400

200

1

2

3

l / 10

-11

m

Abbildung 1.20: Röntgenstrahlspektrum einer Wolframanode

Abbildung (1.20) zeigt ein Röntgenspektrum, das bei einer Wolframanode entsteht. Hier werden die zwei ersten scharfen Linien mit einer Wellenlänge λ1 = 18, 5 pm und λ2 = 22, 6

pm abgestrahlt. Die diskrete Röntgenstrahlung ist also charakteristisch für das Anodenmaterial. Daher spricht man auch von einer charakteristischen Röntgenstrahlung. Sie erscheint, wenn

die Umwandlung der kinetischen Energie in Röntgenstrahlung über die Anregung von Atomen

erfolgt und ist deshalb vom Atomaufbau abhängig.

24

1. Photonen

Exkurs: Entstehung der charakteristischen Röntgenstrahlung nach dem

Moseleyschen Gesetz

Es stellt sich nun die Frage, welche Vorgänge im Atom zu einer Emission der charakteristischen Röntgenstrahlung führt. Bei einer Kupferanode z.B. sind in den Cu-Atomen stark

vereinfacht die inneren Schalen (man bezeichnet sie als K-, L-, M-Schalen) mit Elektronen voll besetzt. Ein weiteres Elektron befindet sich auf den N-Schale. Wegen der hohen

Frequenzen der Röntgenstrahlung können die charakteristischen Linien nur durch Übergänge auf kernnahen Energiestufen entstehen. Da diese aber voll besetzt sind, müßte daher

zunächst ein Elektron von der K-Schale entfernt werden.

E3

M-Schale

E2

L-Schale

DE = h•f

Ka

K-Schale

E1

Abbildung 1.21: Schematische Darstellung zur Entstehung der charakteristischen

Röntgenstrahlung

Dies kann z.B. durch ein schnelles Elektron geschehen, das die Beschleunigungsspannung

UB durchlaufen hat. Die Lücke in der K-Schale kann dann durch ein Elektron z.B. aus der

L-Schale aufgefüllt werden. Dabei wird ein Röntgenquant der Energie

∆E = E2 − E1 = h · f

(1.12)

emittiert.

Ähnlich wie bei beim H-Atom kann man die gesamten charakteristischen Röntgenlinien

nach Serien ordnen. Man spricht von K-, L- und M-Serien. Sie entsprechen den Übergängen wie in Abbildung (1.22).

N-Schale

M-Schale

E4

E3

Ma

L-Schale

E2

La Lb

E1

K-Schale

Ka Kb Kg

Abbildung 1.22: Ordnung der charakteristischen Röntgenstrahlung nach Serien

Wir nehmen an, dass es sich bei den Wellenlängen von λ2 = 154 pm im Röntgenspektrum

um die Kα -Linie handelt. Zu λ2 = 154 pm gehört die Frequenz f = 193 · 1016 Hz. Zur

Berechnung von f nach dem Bohrschen Atommodell erhält man:

µ

¶

1

1

2

fKα = 29 · Ry

−

= 207 · 1016 Hz.

(1.13)

12 22

1.5. Röntgenstrahlung

25

Das experimentelle Ergebnis liefert aber

fKα = 193 · 1016 Hz.

(1.14)

Wie ist diese Abweichung zu erklären? Beim Übergang von Elektronen auf die K-Schale

wird nicht die volle Kernladungszahl Z wirksam, da eine Kernladung durch das verbliebene Elektron auf der K-Schale abgeschirmt wird. Zur Berechnung der Frequenzen der

K-Linien muss daher statt der Kernladungszahl Z die Zahl (Z − 1) eingesetzt werden.

Nach dieser Korrektur erhält man für die Frequenz der Kα -Linie bei einer Kupferanode:

µ

¶

1 1

2

fKα = (29 − 1) · Ry

−

= 193 · 1016 Hz.

(1.15)

1 4

Diese Ergebnisse stimmen sehr gut mit den Messergebnissen überein.

Für die Frequenzen der charakteristischen K-Linien gilt das

Moseley-Gesetz:

µ

2

fK = (Z − 1) · Ry

1

12

−

1

22

¶

,

(1.16)

wobei Z die Ordnungszahl des Elements, aus dem die Anode besteht und

Ry = 3, 29 · 1015 Hz die Rydberg-Frequenz sind.

Diese Gesetzmäßigkeit hat aus mehreren Gründen eine große Bedeutung erreicht. Einmal ist es damit möglich geworden, mit rein physikalischen Methoden die Ordnungszahl

Z eines Elements zu bestimmen. Zum anderen hat es gezeigt, dass das Ordnungsprinzip

des Periodensystems die Ordnungszahl, d.h. die Kernladung, und nicht das Atomgewicht

der Elemente ist. Durch die Untersuchung von Röntgenspektren konnte Moseley sogar die

Existenz von bis dahin unbekannten Elementen vorhersagen. Die Elemente Rhenium und

Hafnium sind mit Hilfe des Moseleyschen Gesetzes entdeckt worden. Trägt man die Frequenz der Kα -Linien als Funktion von (Z − 1)2 in ein Koordinatensystem ein, so erhält

man eine Gerade (Abbildung 1.23).

18

f Ka / 10 Hz

Os

Hf

Gd

Ba

Te

2601

5041

(Z - 1)

2

Abbildung 1.23: Moseley-Gerade

Diese Moseley-Gerade half entscheidend mit, Unklarheiten in der Reihenfolge des Periodensystems der chemischen Elemente zu beseitigen.

26

1. Photonen

Wechselwirkung der Röntgenstrahlung mit Materie

Die Röntgenstrahlen finden ihre Anwendung in der medizinischen Diagnostik und Therapie,

der Materialprüfung und Strukturanalyse von Kristallen und Molekülen. Eine der wohl häufigsten Anwendungen in der Medizin ist Diagnostik mit Hilfe von Röntgenaufnahmen. Eine

berechtigte Frage in diesem Zusammenhang ist, was mit der Röntgenstrahlung im Körper passiert.

Durchdringt Röntgenstrahlung Materie, so wird die Strahlung abgeschwächt. Bei den uns interessierenden Strahlschwächungsvorgängen kann man sich vorstrellen, dass der Röntgenstrahl

aus einer großen Anzahl gleicher Energiepakete, den Photonen besteht. Zudem gilt, dass je intensiver der Röntgenstrahl ist, desto mehr Photonen sind in ihm enthalten. Für Schwächung

von Röntgenstrahlung im menschlichen Körper gibt es zwei wichtige Mechanismen, der Photoeffekt und der Comptoneffekt (siehe dazu ausführlicher Kapitel 1.6):

• Der Photoeffekt

Ein Photon stößt ein Elektron aus einem Atom (Ionisation). Dadurch verschwindet das

Photon und das Elektron entfernt sich mit sehr hoher Energie.

Abbildung 1.24: Schematische Darstellung des Photoeffekts

Es kann im Körper rund einen Meter zurücklegen und ionisiert dabei eine große Anzahl

weiterer Atome: Ein Elektron mit einer Energie von 100 keV kann so 3 · 103 Ionen und

Elektronen (Ionenpaare) bilden.

• Der Comptoneffekt

Dieser Mechanismus dominiert oberhalb von 30 keV Photonenenergie im Gewebe. Ein

Photon stösst dabei gegen ein Elektron wie eine Billardkugel gegen eine andere. Dadurch

nimmt die Energie des Photons ab und es entfernt sich in eine andere Richtung.

Abbildung 1.25: Schematische Darstellung des Compton-Effekts

1.5. Röntgenstrahlung

27

Dabei ist es sogar möglich, dass das Photon sich entgegen der ursprünglichen Richtung

zurückbewegt. Beim Comptoneffekt verschwindet das Photon im Gegensatz zum Photoeffekt also nicht, sondern es verliert nur an Energie.

Wie stark diese beiden Effekte den Röntgenstrahl schwächen hängt im Wesentlichen von zwei

Faktoren ab:

1. Von der Energie der Strahlung:

Je größer die Energie der Photonen ist, desto geringer ist die Schwächung des Strahls.

2. Von der Dichte der durchstrahlten Substanz:

Dieser Effekt liefert gerade den Kontrast zwischen unterschiedlichen Organen: Dichteres

Gewebe schwächt den Röntgenstrahl stärker und läßt somit weniger Photonen passieren

als dünnes Gewebe.

Eine weitere interessante und berechtigte Frage im Zusammenhang mit der Röntgendiagnostik

ist die, was geschieht, wenn Röntgenstrahlung auf biologisches Gewebe trifft. Die entstehenden Folgen kann man grob in drei Phasen unterteilen, die sich durch ihre unterschiedlichen

Zeitskalen unterscheiden:

In der Physikalischen Phase werden in großer Anzahl Atome ionisiert, d.h. ein (oder mehrere) Elektronen herausgestoßen. Der nun positiv geladene Atomrumpf und das freie Elektron

werden als Ionenpaar bezeichnet. Da der Körper zu fast 80 % aus Wasser besteht, entstehen

beim Durchgang der Röntgenstrahlung vor allem sog. Wasserradikale, also Bruchstücke von

Wassermolekülen (Elektronen, Protonen, neutraler Wasserstoff und OH-Gruppen). Die Dauer

dieser Vorgänge ist im Wesentlichen von der Durchquerungsdauer der Photonen durch die Zelle

festgelegt. Die Zeitskala ist damit sehr klein und beträgt 10−16 bis 10−13 Sekunden.

In der Physikalisch-Chemischen Phase breiten sich die Radikale in der Körperzelle aus und

lagern sich an Wasser an oder reagieren mit anderen Molekülen der Zelle, die dadurch ihre chemische Struktur verändern und dadurch ihrerseits Radikale bilden können. Diese Vorgänge verlaufen auf einer Zeitskala von 10−13 bis 10−2 Sekunden. Radikale können z.B. der

DNS, in der die Erbinformation enthalten ist, Wasserstoffatome aus Wasserstoffbrücken entziehen. Besonders kritisch sind dabei Schäden an den Basen, den “Quersprossen“ des DNSDoppelstranges, da in der Basenreihenfolge die genetische Information kodiert ist. Eine direkte

Schädigung der DNS durch Röntgenstrahlung ohne “Umweg“ über die Wechselwirkung mit

Radikalen ist sehr unwahrscheinlich, da das Volumen der DNS im Vergleich zum gesamten

Zellvolumen sehr klein ist. Da Lebewesen schon immer ionisierender natürlicher Strahlung

ausgesetzt waren, haben sie im Laufe der Evolution sehr leistungsfähige Reperaturmechanismen für Strahlenschäden entwickelt. So sind im Zellplasma Substanzen enthalten, die Radikale

neutralisieren und die Zelle damit schützen können. Auch ein Schaden an einem Strang der

DNS wird mit hoher Wahrscheinlichkeit repariert. Der zweite Strang dient dabei als Vorlage.

Ein seltener Doppelstrangbruch kann daher mit einer nur wesentlich geringeren Wahrscheinlichkeit repariert werden. Dies ist kritisch, da die meisten Bestandteile der Zelle mehrfach, die

DNS als zentrale Steuereinheit aber nur einfach in der Zelle vorhanden ist.

28

1. Photonen

Kann ein Schaden nicht repariert werden, so kann dies in der Biologischen Phase zur Zellteilungshemmung oder zum Zelltod führen. Auch die Entstehung von Erbgutveränderungen

(“Mutationen“) sind möglich. Daraus kann sich ein Tumor entwickeln. Die Vorgänge in dieser Phase laufen innerhalb von 10−2 Sekunden bis hin zu Jahrzehnten ab. Nicht jede Mutation

ist aber mit der Bildung eines Tumors verbunden, da die Erbinformation in der DNS oft auch

dann noch “lesbar“ ist, wenn einzelne Veränderungen aufgetreten sind. Bereits jede Zellteilung

erzeugt ohne äußere Einwirkung eine bis zehn fehlerhafte Basen, die zu Mutationen führen können. Ohne diese “spontanen“ Mutationen wäre die Evolution zum Menschen hin nicht möglich

gewesen.

Zellen können durch Röntgenstrahlung geschädigt werden. Ist die DNS im Zellkern davon betroffen, so kann dies zur Entstehung von Krebs oder zur Veränderung der Erbinformation führen.

1.6. Der Compton-Effekt

29

1.6 Der Compton-Effekt

Für die Akzeptanz der Photonenvorstellung war ein weiteres experimentelles Ergebnis von Bedeutung, der sogenannte Compton-Effekt. Arthur Compton untersuchte 1922 die Streuung von

Röntgenstrahlung an freien Elektronen in einem Graphit. Er fand heraus, dass in der gestreuten Strahlung auch Röntgenstrahlung mit einer größeren Wellenlänge als die der ursprünglichen Strahlung enthalten ist, d.h. die gestreuten Röntgenphotonen haben eine kleinere Energie

E = h·c

. Weiter fand er, dass diese Änderung der Wellenlänge von dem Streuwinkel abhängt:

λ

je größer der Streuwinkel, desto größer die Änderung der Wellenlänge.

In dem Interaktiven Bildschirm Experiment „Compton“ kann der Versuchsaufbau und das Experiment nachvollzogen werden, wobei hier die Energieänderung der Streustrahlung angezeigt

wird. Rufen Sie dazu das IBE Compton-800.exe auf. Beginnen Sie mit dem Menüpunkt „Der

Versuchsaufbau“ und navigieren Sie sich mit Hilfe der Buttons „zurück“ und „weiter“ durch

den Versuchsaufbau. Wenn Sie bei dem Menüpunkt „Die Messung“ angelangt sind, ändern

Sie mit Hilfe der Maus die Position des Präparates auf der Winkelskala. Im Menüpunkt „Die

Auswertung“ finden Sie eine Graphik, in der die Abhängigkeit der Energie vom Streuwinkel

dargestellt ist.

Experiment 1.8 (Realexperiment oder Computersimulation): Ein Strahl eines γ-Strahlers

(241 Am) fällt auf einen Streukörper, z.B. Plexiglas (siehe Abbildung 1.26). Beobachten Sie wie

sich die Intensitätsverteilung bezüglich der Wellenlänge bzw. der Energie ändert, wenn Sie

den Streuwinkel variieren.

ute

tre

s

ge

g-Strahler

241

lu

ah

Str

ng

Am

Streukörper

Abbildung 1.26: Schematische Darstellung des Compton-Effekts

Das Experiment bestätigt die obige Aussage.

Die Wellenlängenänderung kann erklärt werden, wenn man annimmt, dass die Röntgenstrahund der Energie E = h · f besteht und

lung am Röntgenphoton mit dem Impuls p = h·f

c

diese mit freien Elektronen im Graphit zusammenstoßen. Das stoßende Röntgenphoton gibt

dabei einen Teil seiner Energie und seines Impulses an das anfänglich ruhende Elektron ab. Die

Photonenenergie E = h · f wird kleiner und damit die Wellenlänge wegen λ = fc größer. Da

Photonen sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, muss die theoretische Ableitung im Rahmen

der speziellen Relativitätstheorie erfolgen. Das Ergebnis lautet unter Verwendung des Energieund Impulserhaltungssatzes für den Stoßprozess

λ0 − λ =

h

· (1 − cos(ϕ)).

me c

(1.17)

Der Compton-Effekt gehört zu den Versuchen der Physik, die die Theorie des Photonenbildes

am stärksten unterstützen, „beweist“ die reale Existenz von Photonen jedoch nicht. Für sich

alleine genommen kann weder der Compton-Effekt noch der Photoeffekt als Entscheidungsexperiment (experimentum crucis) für eine Wellen- oder Teilchentheorie des Lichtes dienen.

Kapitel 2

Präparation dynamischer Eigenschaften

2.1 Präparation dynamischer Eigenschaften in der klassischen Mechanik

Physikalische Objekte, die in einem Experiment untersucht werden sollen, müssen vorher in

einen vom Experimentator genau bestimmten Zustand gebracht werden. Es müssen kontrollierte Anfangsbedingungen hergestellt werden. Will man beispielsweise in der Mechanik das

Gesetz für die Bahnkurve des horizontalen Wurfs überprüfen, muss eine Abschussvorrichtung

hergestellt werden, die es erlaubt, Kugeln gleicher Masse mit möglichst identischen Anfangswerten von Ort und Geschwindigkeit abzuschießen (Abbildung 2.1).

y

vx 0

x

Abbildung 2.1: Präparation von Ort und Geschwindigkeit beim horizontalen Wurf

Ein Verfahren, mit dem Objekte in einen bestimmten Zustand gebracht werden, nennt man Präparation. Durch Präparation stellt man physikalische Systeme mit bestimmten Eigenschaften

her. Die Abschussvorrichtung beim horizontalen Wurf präpariert z. B. Kugeln mit den beiden

Eigenschaften „befindet sich am Abschussort (x0 , y0 )“ und „besitzt die Abschussgeschwindigkeit (vx0 , vy0 )“.

32

2. Präparation dynamischer Eigenschaften

Experiment 2.1 (Computersimulation): Anhand der Computersimulationen können Sie sich

mit der Präparation einer Kugel auf bestimmte Anfangsbedingungen von Ort und Geschwindigkeit und mit der Güte einer Präparation vertraut machen.

Die durch Präparation hergestellten Eigenschaften sind nicht unveränderlich. Deshalb werden

sie als „dynamische Eigenschaften“ bezeichnet. Im Gegensatz dazu sind z. B. Ladung und

Ruhemasse eines Elektrons unveränderlich; es handelt sich um statische Eigenschaften.

In der klassischen Physik ist das Präparieren von Eigenschaften physikalischer Objekte so

selbstverständlich, dass selten ausführlicher darauf eingegangen wird. Dagegen tauchen in der

Quantenphysik neue Phänomene auf, die es nötig machen, den Begriff der dynamischen Eigenschaft neu zu überdenken. Daher sollen in diesem Kapitel die begrifflichen Grundlagen

behandelt werden, die es ermöglichen, einen Zugang zu den neuartigen Problemen der Quantenphysik zu finden.

2.2 Prismenversuch mit Licht

Experiment 2.2: Leiten Sie in einem abgedunkelten Raum ein dünnes Lichtbündel weißen

Lichts auf ein Prisma (Abbildung 2.2 (a)). Auf dem Schirm sehen Sie das aus der elementaren Optik bekannte farbige Regenbogenspektrum. Sie können Licht einer bestimmten Farbe

herstellen, indem Sie hinter das Prisma eine weitere Spaltblende stellen, die nur das Licht aus

einem eng begrenzten Farbbereich (z. B. grün) durchlässt (Abbildung 2.2 (b)).

Abbildung 2.2: (a) Aufspaltung eines Lichtbündels im Prisma

(b) Ausblenden einer bestimmten Farbe

Man kann vermuten, dass Licht einer bestimmten Farbe eine Eigenschaft besitzt, die dazu führt,

dass es im Prisma um einen ganz bestimmten Winkel α abgelenkt wird. Diese Vermutung kann

man folgendermaßen testen:

Experiment 2.3: Lenken Sie das vorher erzeugte grüne Lichtbündel durch ein zweites Prisma

auf den Schirm (Abbildung 2.3). Sie werden sehen, dass es im zweiten Prisma nicht mehr

aufgefächert wird. Wie vermutet, wird es um den gleichen Winkel α wie im ersten Prisma

abgelenkt.1

1

Der Winkel, um den der Strahl abgelenkt wird, hängt natürlich vom Einfallswinkel auf das Prisma ab. Nur

wenn dieser bei beiden Prismen der gleiche ist, wird der Strahl in beiden Prismen um den gleichen Winkel abgelenkt.

2.2. Prismenversuch mit Licht

33

a

a

Abbildung 2.3: Test auf Präparation einer Eigenschaft

Das im Experiment erzeugte Licht einer bestimmten Spektralfarbe besitzt also tatsächlich die

Eigenschaft „wird um einen bestimmten Winkel abgelenkt“. Dagegen besitzt das weiße Licht

der Lampe diese Eigenschaft nicht; es wird aufgefächert. Wie wir wissen, ist die in diesem

Experiment gefundene Eigenschaft mit einer anderen identisch: „besitzt eine bestimmte Wellenlänge“. Die Eigenschaft „Wellenlänge“ bestimmt den Ablenkwinkel ebenso wie die Eigenschaft „Farbe“. Auch ohne dies zu wissen könnten wir durch das methodische Vorgehen bei

dem Experiment Licht herstellen, das die Eigenschaft „Wellenlänge“ besitzt. Dadurch kann

man auch in physikalisch unvertrauteren Situationen Eigenschaften analysieren, ohne die physikalischen Hintergründe im Detail kennen zu müssen.

Analysieren wir das Verfahren im Hinblick auf den Begriff der Präparation:

1. Die Blende hinter dem ersten Prisma lässt nur Licht durch, das um einen bestimmten

Winkel abgelenkt wurde (vgl. Abbildung 2.2 (b)). Das durchgelassene Licht besitzt die

dynamische Eigenschaft „wird um einen bestimmten Winkel abgelenkt“. Prisma und

Blende haben Licht mit dieser Eigenschaft präpariert.

2. Das zweite Prisma hat eine andere Funktion. Es dient als Test, um zu bestätigen, dass

wirklich eine Präparation auf eine bestimmte Eigenschaft stattgefunden hat. Liefert der

Test ein eindeutiges und zugleich vorhersagbares Ergebnis, dann sprechen wir davon,

dass das Objekt die entsprechende Eigenschaft besitzt.

Das hier aufgezeigte Verfahren aus Präparation und Test kann ganz allgemein angewandt werden. Zunächst versucht man, an einem physikalischen Objekt (z. B. Licht oder Elektron) eine

bestimmte dynamische Eigenschaft (z. B. Wellenlänge oder kinetische Energie) herzustellen.

Um sicherzustellen, dass es die gewünschte Eigenschaft tatsächlich besitzt, führt man ein zweites (evtl. gleichartiges) Experiment durch, das diese Eigenschaft überprüft. Besitzt das Objekt

die Eigenschaft, zeigt es sie in diesem Test.

Wenn man mit Sicherheit vorhersagen kann, dass ein Test eine bestimmte Eigenschaft bestätigt, dann ist die Vorstellung erlaubt, dass das Objekt diese Eigenschaft wirklich besitzt, sie also

dem Objekt auch unabhängig vom Test zugeschrieben werden kann. Wir werden später sehen,

dass im Bereich der Quantenphysik diese Vorschrift sehr genau beachtet werden muss. Es wird

sich herausstellen, dass es Fälle gibt, in denen man in einen Widerspruch zu den Phänomenen

gerät, wenn man Quantenobjekten eine Eigenschaft unabhängig von einer Präparation, einem

Test oder einer Messung zuschreibt.

34

2. Präparation dynamischer Eigenschaften

2.3 Halbdurchlässiger Spiegel (Strahlteiler)

Nicht immer präpariert eine Versuchsanordnung eine dynamische Eigenschaft, auch wenn es

zunächst den Anschein hat. Das sieht man an folgendem Experiment: Licht fällt unter einem

Winkel von 45◦ auf einen Strahlteiler (einen halbdurchlässigen Spiegel; Abbildung 2.4). Das

Licht wird teilweise durchgelassen und teilweise reflektiert, wobei der durchgelassene und der

reflektierte Strahl die gleiche Intensität besitzen.

Abbildung 2.4: Durchgelassener und reflektierter Strahl am halbdurchlässigen Spiegel

Besitzt der durchgelassene Anteil des Lichts eine besondere Eigenschaft, die dazu führt, dass er

durchgelassen wird? Hat der Strahlteiler einen Strahl mit der Eigenschaft „wird durchgelassen“

präpariert? Diese Frage können wir mit dem allgemeinen Schema von Präparation und Test beantworten. Stellen Sie dazu in den durchgelassenen Strahl einen zweiten Strahlteiler. Er stellt

den Test dar. Wenn sich im durchgelassenen Strahl nur Licht mit der Eigenschaft „wird durchgelassen“ befindet, dann muss sich diese Eigenschaft im Test zeigen. Am zweiten Strahlteiler

müsste dann alles Licht durchgelassen werden; es dürfte nichts reflektiert werden.

Leiten Sie also den durchgelassenen Strahl auf einen zweiten Strahlteiler (Abbildung 2.5). In

diesem Experiment zeigt sich jedoch, dass der durchgelassene Strahl am zweiten Strahlteiler

erneut in einen durchgelassenen und einen reflektierten Anteil aufgespalten wird.

Abbildung 2.5: Test: Wurde am durchgelassenen Strahl eine Eigenschaft präpariert?

Das Versuchsergebnis zeigt, dass der durchgelassene Strahl keine Eigenschaft „wird durchgelassen“ besessen hat. Ein Strahlteiler führt also keine solche Präparation durch. Tatsächlich

kann man einen Lichtstrahl gar nicht so präparieren, dass er gänzlich durch einen halbdurchlässigen Spiegel durchgelassen wird.

2.4. Polarisation

35

2.4 Polarisation

Die folgenden Experimente sind sowohl als Realexperiment als auch in Form von Computersimulationen durchführbar. Wenn Sie die Computersimulation benutzen möchten, starten Sie das

Programm Polfilter.exe aus dem Ornder „Quantum Eraser“ und informieren sich kurz unter

Hilfe → Bedienungshinweise über das Handling mit dem Programm.

Experiment 2.4 (Realexperiment oder Computersimulation): Beleuchten Sie mit dem Licht

einer 12 V-Experimentierleuchte ein waagerecht eingestelltes Polarisationsfilter (Abbildung

2.6). Die Intensität JL des Lichts wird durch das Polarisationsfilter abgeschwächt; der durchgelassene Anteil besitzt etwa die halbe Intensität des ursprünglichen Lichts: J0 = 12 JL .

J0=½ JL

JL

Abbildung 2.6: Herstellung von polarisiertem Licht

Das Polarisationsfilter hat etwa die Hälfte des Lichts absorbiert. Wieder stellt sich die Frage:

Wurde am durchgelassenen Anteil eine Eigenschaft präpariert? Auch diese Frage lässt sich

nach dem vorher angewandten allgemeinen Schema klären.

Experiment 2.5 (Realexperiment oder Computersimulation): Stellen Sie ein zweites waagerecht eingestelltes Polarisationsfilter in den Strahlengang (Abbildung 2.7). Sie werden keine

merkliche Abschwächung der Lichtintensität beobachten; sowohl vor als auch hinter dem zweiten Polarisationsfilter ist die Intensität J = J0 .

J=J0

J=J0

Abbildung 2.7: Test auf Präparation der Eigenschaft „waagerecht polarisiert“

36

2. Präparation dynamischer Eigenschaften

Das Experiment zeigt, dass das erste Polarisationsfilter am Licht der Lampe eine Eigenschaft

präpariert hat. Sie wird Polarisation genannt. Das waagerecht eingestellte Polarisationsfilter hat

waagerecht polarisiertes Licht hergestellt. Das zweite Polarisationsfilter dient als Test für die

Eigenschaft „waagerecht polarisiert“. Das vom ersten Polarisationsfilter auf diese Eigenschaft

präparierte Licht konnte es ungehindert passieren.

Experiment 2.6 (Realexperiment oder Computersimulation): Nun werden beide Polarisationsfilter zunächst senkrecht gestellt. Wieder wird das Licht im zweiten Polarisationsfilter fast

ungehindert durchgelassen.

Wenn Sie nun das erste Filter langsam in die waagerechte Stellung drehen, wird die Intensität

immer kleiner, bis schließlich kein Licht mehr durchgelassen wird (Abbildung 2.8).

J=0

J=J0

Abbildung 2.8: Waagerechte und senkrechte Polarisation

Im ersten Teil des Versuchs wurde Licht mit einer anderen Eigenschaft präpariert, nämlich

senkrecht polarisiertes Licht. Der Test mit dem zweiten senkrecht gestellten Polarisationsfilter

zeigt, dass auch dies eine Eigenschaft des Lichts ist.

Im zweiten Teil des Experiments passiert etwas Neues. Nachdem das erste Polarisationsfilter

in die waagerechte Stellung gedreht wurde, präpariert es waagerecht polarisiertes Licht. Dieses

Licht fällt auf das senkrecht eingestellte zweite Polarisationsfilter, das einen Test für die Eigenschaft „senkrecht polarisiert“ darstellt. Der Ausgang des Tests ist eindeutig: Waagerecht polarisiertes Licht besitzt die Eigenschaft „senkrecht polarisiert“ nicht. Die beiden dynamischen

Eigenschaften sind nicht gleichzeitig präparierbar. Es handelt sich um einander ausschließende

Eigenschaften.

2.4. Polarisation

37

In der Wellentheorie des Lichts kann man sich die Eigenschaft „Polarisation“ und die Wirkungsweise eines Polarisationsfilters mit einem Modellversuch veranschaulichen:

Experiment 2.7: Zwei Stativstangen werden wie in Abbildung (2.9) in senkrechter Stellung befestigt. Mit einem Seil werden Wellen in senkrechter Richtung erzeugt. Die Seilwellen können

das „Filter“ ungehindert passieren. Waagerechte Seilwellen werden dagegen von den Stativstangen aufgehalten („absorbiert“).

Abbildung 2.9: Modellversuch zur Polarisation

Bei den Seilwellen hängt es von der Schwingungsrichtung ab, ob die Welle durchgelassen wird

oder nicht. Die Eigenschaft „Polarisation“ des Lichts lässt sich analog erklären, wenn man

auf die Vorstellung von Licht als einer elektromagnetischen Welle Bezug nimmt. Hier ist es

die Schwingungsebene des elektrischen Felds, welche die Polarisationsrichtung des Lichts bestimmt (Abbildung 2.10).

waagerecht polarisiertes Licht

senkrecht polarisiertes Licht

Abbildung 2.10: Waagerecht und senkrecht polarisiertes Licht

Schwingt das elektrische Feld in waagerechter Richtung, handelt es sich um waagerecht polarisiertes Licht. Schwingt das elektrische Feld jedoch in senkrechter Richtung, handelt es sich

um senkrecht polarisiertes Licht. Allgemein lässt sich das folgendermaßen formulieren: Besitzt das elektrische Feld einer Lichtwelle ausschließlich eine Komponente in eine bestimmte

Raumrichtung, ist das Licht in dieser Richtung polarisiert.

Kapitel 3

Wellen und Teilchen

3.1 Licht im Interferometer

Einer der interessantesten und rätselhaftesten Aspekte der Quantenmechanik ist die Tatsache,

dass sich Photonen und andere Quantenobjekte unter gewissen Umständen wie Wellen und unter anderen Umständen wie Teilchen verhalten. Dieser sogenannte Welle-Teilchen-Dualismus

wurde bereits in Abschnitt 1.4 angesprochen. Der Versuch, ein tieferes Verständnis dieses

eigenartigen Quantenverhaltens zu gewinnen, soll Gegenstand der folgenden Abschnitte sein.

Ein charakteristisches Merkmal für Wellenverhalten ist das Auftreten von Interferenz.

Betrachten wir deshalb einen Versuchsaufbau, bei dem die Interferenz im Vordergrund steht:

ein Interferometer. Der folgende Versuch ist als Realexperiment durchführbar, wenn ein

Interferometer zur Verfügung steht.1 Andernfalls kann der Versuch als Computersimulation

durchgeführt werden.

(Das Programm Interferometer.exe kann von

http://www.physik.uni-muenchen.de/didaktik/Computer

heruntergeladen werden oder starten Sie es von der CD aus dem Ordner „Quantumeraser“)

Experiment 3.1 (Realexperiment oder Computersimulation): Abbildung (3.1) zeigt

den Aufbau eines Mach-Zehnder-Interferometers. Das Licht eines Lasers fällt auf einen

Strahlteiler (einen halbdurchlässigen Spiegel) und wird von diesem in zwei Anteile aufgespalten, die entlang verschiedener Wege laufen (Weg A und Weg B). Beide Teilstrahlen werden

durch Spiegel um 90◦ umgelenkt. An ihrem Schnittpunkt steht ein weiterer Strahlteiler, der die

beiden Teilstrahlen wieder „mischt“.

1

Die Versuche im vorliegenden Abschnitt werden am Mach-Zehnder-Interferometer besprochen, da dieses

einen einfach zu durchschauenden Aufbau besitzt. Sollte jedoch ein Michelson-Interferometer vorhanden sein, ist

das Experiment auch damit durchführbar.

40

3. Wellen und Teilchen

Spiegel

Strahlteiler 2

Weg A

Schirm

Weg B

Laser

Strahlteiler 1

Spiegel

Abbildung 3.1: Mach-Zehnder-Interferometer

Hinweise zur Computersimulation:

Wenn Sie das Simulationsprogramm starten, erscheint zunächst ein dem in Abbildung (3.1) dargestellten Aufbau, entsprechender Versuchsaufbau. Klicken Sie auf den Button „Strahlengang“

und ein dem in Experiment 3.1 beschriebenen Verlauf entsprechender Verlauf des Laserlichts

wird visualisiert.

Für die Durchführung der weiteren Experimente betätigen Sie den Button „Start“. Auch bei

diesem Programm empfiehlt es sich, sich vor dem Arbeiten über das Handling unter Hilfe →

Bedienungshinweise zu informieren (Zu dem anfangs dargestellten Versuchsaufbau können Sie

jederzeit über Hilfe → Strahlengang zurückkehren).

Schalten Sie den Laser ein (bei der Computersimaulation mit der Maus auf den Einschaltknopf

drücken). Auf dem Schirm erscheint ein Muster aus konzentrischen Kreisen (Abbildung 3.2).

Abbildung 3.2: Interferenzmuster bei intensivem Laserlicht

Das Wesentliche am Interferometer ist, dass das Licht in zwei Teilstrahlen aufgespalten wird,

die verschiedene Wege durchlaufen, bis sie vom zweiten Strahlteiler wieder zusammengeführt

werden. Die Gangunterschiede, die sich auf den verschiedenen Wegen von der Quelle zum

Schirm ergeben, führen zu einem Interferenzmuster.

3.2. Vom Lichtstrahl zu einzelnen Photonen

41

Experiment 3.1 ist ein Interferenzexperiment: es demonstriert also Wellenverhalten von Licht.

Andererseits wissen wir, dass dies noch nicht die ganze Wahrheit ist. Im Photoeffekt (siehe

Kapitel 1) hat Licht auch Teilcheneigenschaften gezeigt. Dies führte zur Modellvorstellung

von Licht als einem Strom von Energiequanten, den Photonen.

Es wäre eine spannende Angelegenheit, wenn man das Experiment mit einzelnen Photonen

durchführen könnte. Was würde dann passieren? Könnte man Welleneigenschaften und Teilcheneigenschaften im gleichen Experiment beobachten? Würden die beiden Verhaltensweisen

irgendwie koexistieren? Oder schließen sie sich gegenseitig aus? Wir sollten versuchen, das

Experiment tatsächlich durchzuführen, um diese interessanten Fragen zu beantworten.

3.2

Vom Lichtstrahl zu einzelnen Photonen

Um Experimente mit einzelnen Photonen durchzuführen, muss man das Licht extrem „verdünnen“. Die Frage ist: Wie stellt man derartiges Licht her und wie weist man es nach? Die

Erzeugung ist nicht schwierig:

Experiment 3.2: In einem gut abgedunkelten Raum wird vor einen Laser ein Graufilter nach

dem anderen gestellt, so lange bis das Licht nicht mehr zu erkennen ist (Abbildung 3.3).

Abbildung 3.3: Abschwächen von Laserlicht

Mit jedem Graufilter wird das Licht weiter abgeschwächt, bis die Intensität schließlich so gering ist, dass man nichts mehr wahrnimmt. Einzelne Photonen sieht man dabei aber nicht. Der

Grund dafür ist aber nicht unser Auge, sondern das visuelle Nervensystem, das für die Verarbeitung von optischen Reizen zuständig ist. Tatsächlich konnte nachgewiesen werden, dass

die Stäbchen in der menschlichen Netzhaut auf einzelne Photonen reagieren. Die Verschaltung

der Nerven, die von der Netzhaut zum Gehirn führen, macht es aber notwendig, dass innerhalb

von 100 ms etwa 9 Photonen in einem gewissen Netzhautbereich registriert werden, damit ein

Signal ins Gehirn weitergeleitet wird.

Das Problem besteht also im Nachweis der Photonen. Das bloße Auge ist nicht dazu geeignet, einzelne Photonen nachzuweisen. Ein Gerät, mit dem dies gelingt, ist ein CCD-Element

(einfachere Ausfertigungen werden z. B. in Videokameras verwendet). Ein CCD-Element ist

42

3. Wellen und Teilchen

eine flächenhafte Anordnung von Halbleiter-Detektorbausteinen, die die Photonen nachweisen. Empfindliche CCD-Elemente können sogar einzelne Photonen registrieren. Der Ort, wo

die Photonen auftreffen, wird elektronisch gespeichert, so dass die räumliche Verteilung der

Photonen sichtbar gemacht werden kann.

Damit sind die Grundvoraussetzungen erfüllt, um optische Experimente mit einzelnen Photonen diskutieren zu können. Da solche Experimente als Realexperimente nur sehr schwierig

durchzuführen sind, müssen wir zur Computersimulation übergehen (Im Simulationsprogramm

kann man zwischen dem Laser und der Quelle für einzelne Photonen einfach per Mausklick

umschalten).

3.3 Interferometrie mit einzelnen Photonen

Führen wir das oben betrachtete Interferenzexperiment nun also mit einzelnen Photonen durch.

Experiment 3.3 (Computersimulation): Starten Sie das Interferometer-Simulationsprogramm. Wählen Sie an der Lichtquelle „einzelne Photonen“ aus und schalten Sie die Quelle

ein. Sie werden bemerken, dass jedes Photon nur einen einzelnen Detektorbaustein auf dem

CCD-Element anspricht. Die räumliche Verteilung, die sich nach dem Nachweis von nur wenigen Photonen ergibt, ist in Abbildung (3.4) gezeigt. Sie weist scheinbar keinerlei Regelmäßigkeit auf.

Abbildung 3.4: Verteilung weniger nachgewiesener Photonen

Wenn die Zahl der registrierten Photonen langsam ansteigt, sehen Sie, wie sich aus den Spuren der einzeln nachgewiesenen Photonen allmählich ein Muster herausbildet. Es handelt sich

um das kreisförmige Interferenzmuster, das schon in Experiment 3.1 mit intensivem Licht beobachtet wurde. Abbildung (3.5) zeigt den allmählichen Aufbau des Musters aus einzelnen

Photonen-„Einschlägen“.

3.3. Interferometrie mit einzelnen Photonen

43

Abbildung 3.5: Aufbau des Interferenzmusters aus den Spuren einzelner Photonen

Dieses Experiment ist ein Beispiel für den „Dualismus“ von Welle und Teilchen von Photonen. Jedes Photon überträgt seine ganze Energie auf einen einzigen Detektorbaustein. Ein

solches Verhalten, bei dem eine Wechselwirkung ganz lokalisiert erfolgt, ist typisch für Teilchen. Eine Welle ist dagegen über den ganzen Bereich ausgedehnt. Sie würde ihre Energie

gleichmäßig verteilen. Sie würde also eine ganze Anzahl von Detektorbausteinen ansprechen.

Das Interferenzmuster wäre von Anfang an vorhanden, wenn auch in abgeschwächter Form.

Aber auch das Teilchenmodell reicht alleine nicht aus, um das Experiment zu erklären. Das

Interferenzmuster, das sich aus vielen Einzeleinschlägen von Photonen aufbaut, ist ein charakteristisches Merkmal einer Welle. Es ist nicht klar, wie ein Teilchenmodell die Entstehung

dieses Musters erklären könnte. Dies illustriert noch einmal deutlich: Eine einfache Alternative zwischen Welle und Teilchen gibt es in der Quantenmechanik nicht (vgl. Abschnitt 1.4).

Zusammenfassend bedeutet dies:

Es ist nicht möglich, das physikalische Verhalten von Photonen in einem reinen

Teilchen- oder Wellenmodell zu beschreiben. Eine befriedigende Erklärung muss

Kennzeichen beider Modelle in sich vereinigen.

Man kann den scheinbaren Konflikt zwischen Wellen- und Teilchenverhalten sogar noch verschärfen. Wir stellen uns dazu eine Serie von Experimenten mit einzelnen Photonen vor. Das

heisst, dass in jedem Experiment nur ein einzelnes Photon nachgewiesen wird (Abbildung 3.6).

Abbildung 3.6: Serie von Experimenten mit einzelnen Photonen

Die Experimente sollen zeitlich so weit auseinanderliegen, daß ein gegenseitiger Einfluß ausgeschlossen ist. In jedem dieser Einzelexperimente findet man einen kleinen Fleck, der vom

Nachweis des Photons herrührt. Er befindet sich an einer vermeintlich zufälligen Stelle. Notiert

44

3. Wellen und Teilchen

man bei jedem dieser Experimente die Koordinaten der Flecke und trägt sie in ein gemeinsames

Diagramm ein, so zeigt sich in den Eintragungen eine überraschende Struktur: das bekannte Interferenzmuster. Obwohl jedes der Experimente für sich nur einen einzelnen Fleck lieferte, der

sicherlich nicht als ein Wellenphänomen oder als ein abgeschwächtes Interferenzbild aufgefasst werden kann, liefert die Gesamtheit der unabhängigen Experimente das wellentypische

Interferenzmuster.

Mit diesem Experiment sieht man deutlich, dass das Interferenzmuster nicht auf eine – wie auch

immer geartete – Wechselwirkung der Photonen untereinander zurückgeführt werden kann.

In jedem der Einzelexperimente ist nur ein einzelnes Photon beteiligt, eine Wechselwirkung

zwischen verschiedenen Photonen ist also ausgeschlossen.

3.4 Kann man einem Photon einen Weg zuschreiben?

Die Tatsache, dass im selben Experiment sowohl Wellen- als auch Teilcheneigenschaften sichtbar werden, ist schon recht eigentümlich. In der Tat verhalten sich Photonen aber noch viel

erstaunlicher. Beim Nachweis regt ein Photon nur einen einzigen Detektorbaustein an. Dürfen

wir es uns innerhalb des Interferometers ähnlich gut lokalisiert (also teilchenhaft) vorstellen?

Wenn das der Fall wäre, müsste jedes einzelne Photon entweder auf Weg A oder auf Weg B in

Abbildung (3.1) zum Detektor gekommen sein (und zwar auf genau einem der beiden Wege).

Um dies zu klären, benutzen wir den Begriff der dynamischen Eigenschaft. Wir fragen, ob

ein Photon innerhalb des Interferometers die Eigenschaft „Weg“ besitzt. Das ist sicher dann

der Fall, wenn man an jedem Photon eine Markierung anbringen kann, die eine Entscheidung

zwischen Weg A und Weg B erlaubt. Um die Photonen zu markieren, kann man die Eigenschaft

„Polarisation“ benutzen (vgl. Abschnitt 2.4). Dazu zunächst ein Vorversuch: