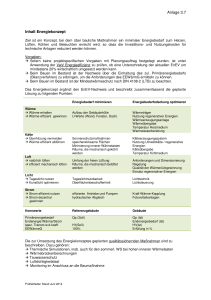

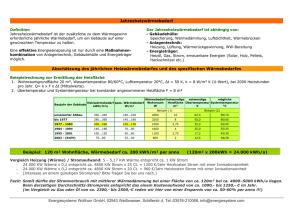

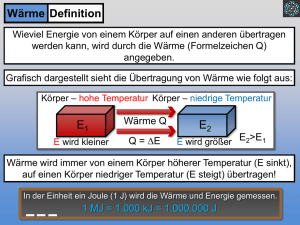

Wärme aus erneuerbaren Energien.

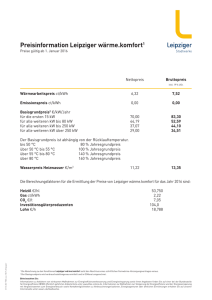

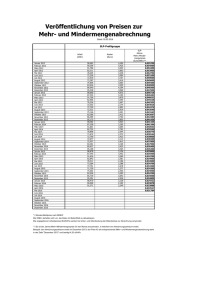

Werbung