Was den Titel betrifft, will ich bekennen, daß ich recht gern

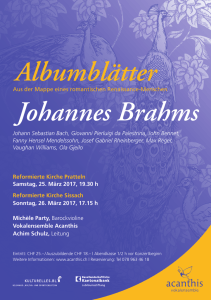

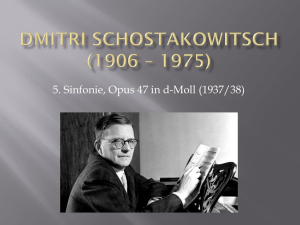

Werbung

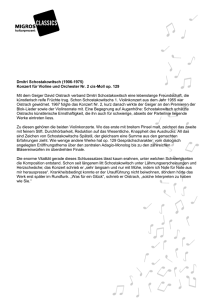

»Was den Titel betrifft, will ich bekennen, daß ich recht gern auch das ‚Deutsch’ fortließe und einfach den ‚Menschen’ setzte.« Johannes Brahms an Carl Reinthaler über sein „Deutsches Requiem“ C1: Do, 24.10.2013, 20 Uhr | D1: Fr, 25.10.2013, 20 Uhr | Hamburg, Laeiszhalle L1: Sa, 26.10.2013, 19.30 Uhr | Lübeck, Musik- und Kongresshalle Thomas Hengelbrock Dirigent Miah Persson Sopran | Detlef Roth Bariton | NDR Chor | RIAS Kammerchor Dmitrij Schostakowitsch Kammersinfonie c-Moll op. 110a Johannes Brahms Ein deutsches Requiem op. 45 DAS ORCHESTER DER ELBPHILHARMONIE NDR SINFO NIEO RCHE S T ER Das Konzert wird am 11.11.2013 um 20 Uhr auf NDR Kultur gesendet. Donnerstag, 24. Oktober 2013, 20 Uhr Freitag, 25. Oktober 2013, 20 Uhr Hamburg, Laeiszhalle, Großer Saal Samstag, 26. Oktober 2013, 19.30 Uhr Lübeck, Musik- und Kongresshalle Dirigent: Solisten: Thomas Hengelbrock Miah Persson Sopran Detlef Roth Bariton NDR Chor RIAS Kammerchor (Einstudierung: Thomas Hengelbrock) Dmitrij Schostakowitsch (1906 – 1975) Kammersinfonie c-Moll op. 110a (Streichquartett Nr. 8 op. 110 in der Bearbeitung für Streichorchester von Rudolf Barschai) (1960) I. Largo – II. Allegro molto – III. Allegretto – IV. Largo – V. Largo Johannes Brahms (1833 – 1897) Ein deutsches Requiem op. 45 nach Worten der Heiligen Schrift (vollendet 1866/1868) I. Selig sind, die da Leid tragen (Chor) II. Denn alles Fleisch, es ist wie Gras (Chor) III. Herr, lehre doch mich (Bariton und Chor) IV. Wie lieblich sind Deine Wohnungen (Chor) V. Ihr habt nun Traurigkeit (Sopran und Chor) VI. Denn wir haben hie keine bleibende Statt (Bariton und Chor) VII. Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben (Chor) Gesangstexte auf S. 18 – 20 Keine Pause Einführungsveranstaltungen mit Thomas Hengelbrock und Friederike Westerhaus am 24.10. und 25.10.2013 um 19 Uhr im Großen Saal der Laeiszhalle. 3 NDR SINFO NIEO RCHE S T ER Thomas Hengelbrock Miah Persson Dirigent Sopran Thomas Hengelbrock ist seit 2011 Chefdirigent des NDR Sinfonieorchesters. Unkonventionelle Programmgestaltung, interpretatorische Experimentierfreude, innovative Musikvermittlung und Lust an der Ausgrabung vergessener Meisterwerke sind Markenzeichen seiner Arbeit. Auf Tourneen durch Deutschland, Europa und Japan sowie bei den Eröffnungskonzerten des Schleswig-Holstein Musik Festivals 2012 und 2013 hat die Zusammenarbeit Hengelbrocks mit dem NDR Sinfonieorchester auch bundesweit und international ein großes Echo gefunden. Als CD-Einspielung erschien zuletzt Schuberts Große C-Dur-Sinfonie. Die schwedische Sopranistin Miah Persson tritt in der ganzen Welt gleichermaßen als Recital- und Konzertsängerin wie als Operndarstellerin auf. Sie hat mit Dirigenten wie Bernard Haitink, Colin Davis, Daniel Barenboim, Esa-Pekka Salonen, Pierre Boulez, John Eliot Gardiner, Nikolaus Harnoncourt, Marc Minkowski, Gustavo Dudamel oder Mariss Jansons zusammengearbeitet. In Wilhelmshaven geboren, begann Hengelbrock seine Karriere als Violinist in Würzburg und Freiburg. Grundlegende Impulse erhielt er durch seine Assistenztätigkeiten bei Witold Lutosławski, Mauricio Kagel und Antal Doráti, ebenso durch seine Mitwirkung in Nikolaus Harnoncourts Concentus musicus. Neben frühen Begegnungen mit zeitgenössischer Musik war Hengelbrock maßgeblich daran beteiligt, das Musizieren mit Originalinstrumenten in Deutschland dauerhaft zu etablieren. In den 1990er Jahren gründete er mit dem BalthasarNeumann-Chor und -Ensemble Klangkörper, die zu den international erfolgreichsten ihrer Art zählen. Führende Positionen hatte Hengelbrock daneben bei der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, dem Feldkirch Festival und an der Wiener Volksoper inne. 2012 wurde ihm der Praetorius Musikpreis Niedersachsen verliehen. 4 Thomas Hengelbrock ist heute gleichermaßen als Opern- wie auch als Konzertdirigent international gefragt. Er dirigiert an Opernhäusern wie der Opéra de Paris, dem Royal Opera House in London und dem Teatro Real in Madrid. Mit herausragenden Produktionen ist er im Festspielhaus Baden-Baden zu einem der wichtigsten Protagonisten geworden. Gastdirigate führen Hengelbrock wiederholt zum Symphonieorchester des BR, zu den Münchner Philharmonikern, zum Chamber Orchestra of Europe sowie zum Orchestre de Paris. Mit seinen BalthasarNeumann-Ensembles sorgte er im Januar 2013 mit konzertanten Aufführungen von Wagners „Parsifal“ auf authentischen Instrumenten für Aufsehen. Bei den diesjährigen Salzburger Festspielen begeisterte Hengelbrock Publikum und Presse mit seiner Interpretation von Mozarts Requiem sowie dem musikalisch-literarischen A cappella-Programm „Nachtwache“. Ihr Debüt an der New Yorker Met gab Persson 2009 als Sophie in „Der Rosenkavalier“. An das Haus kehrte sie in folgenden Jahren u. a. als Fiordiligi in „Così fan tutte“ zurück. Nach ihrem gefeierten Konzert-Debüt bei den Salzburger Festspielen 2003 war sie dort auch als Sophie und als Sifare in „Mitridate“ zu erleben. 2006 folgten die Debüts am Royal Opera House Covent Garden und beim Glyndebourne Festival, wohin sie regelmäßig (u. a. in Strawinskys „The Rake’s Progress“ oder Brittens „The Turn of the Screw“) zurückkehrt. Darüber hinaus war sie u. a. an der Bayerischen Staatsoper, Hamburgischen Staatsoper, Wiener Staatsoper, Berliner Staatsoper, San Francisco Opera, Königlichen Oper Stockholm oder dem Festspielhaus Baden-Baden engagiert. In der vergangenen Saison gastierte sie u. a. als Susanna in „Le nozze di Figaro“ an der Wiener Staatsoper sowie als Donna Elvira in „Don Giovanni“ am Théâtre des Champs Elysées und am Liceu Barcelona. Vom schwedischen König wurde Persson 2011 zur Hofsängerin ernannt. Mit ihrem breit gefächerten Konzert- und LiedRepertoire tritt Miah Persson regelmäßig in renommierten Konzertsälen und mit weltweit bedeutenden Orchestern auf, so etwa bei den BBC Proms, in der New Yorker Carnegie Hall, der Londoner Wigmore Hall, im Concertgebouw Amsterdam, mit dem Los Angeles Philharmonic und Chicago Symphony Orchestra, dem DSO Berlin, Budapest Festival Orchestra oder London Symphony und London Philharmonic Orchestra. Mit René Jabos und der Akademie für Alte Musik Berlin ging sie 12/13 als Pamina in konzertanten Aufführungen der „Zauberflöte“ auf Europa-Tournee. Perssons reiche Diskographie beinhaltet Händels „Rinaldo“ unter Jacobs, Haydns „Jahreszeiten“ unter Ivor Bolton, „Die Schöpfung“ unter Paul McCreesh, Mozarts „Mitridate“ unter Minkowski und „Le nozze di Figaro“ unter Antonio Pappano (beide auf DVD) oder Solo-Programme wie „Soul & Landscape“, Mozart-Arien oder Lieder von Clara und Robert Schumann. 5 NDR SINFO NIEO RCHE S T ER Detlef Roth NDR Chor RIAS Kammerchor In der Spielzeit 2013/2014 zeigt der NDR Chor unter der Leitung seines Chordirektors Philipp Ahmann die ganze Weite seines Repertoires und seiner Möglichkeiten. Im Mittelpunkt steht die Abonnementreihe mit thematisch konzipierten A cappella-Konzerten, mit attraktiven Gastsolisten und Ensembles. Das künstlerische Profil des RIAS Kammerchores ist in seinem Facettenreichtum unverwechselbar. Unter den Berufschören ist der RIAS Kammerchor der Pionier in historischer Aufführungspraxis. Seit seiner Gründung 1948 als Chor des Rundfunks im Amerikanischen Sektor (RIAS), setzt er sich außerdem beispielhaft für die Musik der Gegenwart und der Moderne ein. In diesem Spannungsfeld gewinnen auch die Werke des klassischen und romantischen Repertoires in den Interpretationen des Chores intensive Klangrede mit Tiefenschärfe. 2013 erhielt das Ensemble die „Nachtigall“, den Ehrenpreis des Preises der deutschen Schallplattenkritik, und wurde 2010 von der Zeitschrift Gramophone unter die zehn besten Chöre der Welt gewählt. Bariton Detlef Roth wurde in Freudenstadt geboren und studierte Gesang an der Musikhochschule Stuttgart bei Georg Jelden. Er war Preisträger beim „Belvedere Wettbewerb“ in Wien (1992) und beim Internationalen Wettbewerb für Wagner-Stimmen in Straßburg (1994). Von 2008 – 2012 sang er bei den Bayreuther Festspielen den Amfortas in Wagners „Parsifal“ unter Daniele Gatti und Philippe Jordan. Zu seinem Repertoire als Konzertsänger gehören Mendelssohns Oratorien, Bachs Passionen oder die Werke von Gustav Mahler, in denen er regelmäßig auf den großen europäischen Konzertbühnen bis hin zu den Salzburger Festspielen sowie in den USA zu hören ist. Sein besonderes Interesse gilt auch der Alten Musik. So arbeitete er u. a. mit Dirigenten wie John Eliot Gardiner, Philippe Herreweghe, Ton Koopman, Trevor Pinnock oder Thomas Hengelbrock. Opernengagements führten Detlef Roth u. a. als Papageno ans Teatro dell’Opera, Rom, Théâtre du Châtelet und an die Opéra de Bastille, Paris, als Wolfram in „Tannhäuser“ an die Hamburgische Staatsoper, nach Berlin, Amsterdam und Bern sowie als Amfortas an die Oper Leipzig, die Deutsche Oper Berlin und die Oper Zürich. 1997/98 war er im Ensemble der Oper Frankfurt. Bei den Salzburger Festspielen debütierte er unter Lorin Maazel und Valery Gergiev als Masetto in „Don Giovanni“, bei den Schwetzinger Festspielen als Creonte in Haydns „L’anima del Filosofo“ (unter Thomas Hengelbrock). Er sang weiterhin am Teatro Real Madrid, an der Mailänder Scala, der Nederlandse Opera, Opéra de Lyon, Washington Opera, in Aix-en-Provence 6 (unter Simon Rattle) und bei den Salzburger Osterfestspielen. Eine enge Zusammenarbeit verbindet ihn seit Jahren mit dem Grand Théâtre de Genève. Wichtige Dirigenten seiner Karriere sind u. a. Riccardo Chailly, Wolfgang Gönnenwein, Armin Jordan, Charles Mackerras, Neville Marriner, Kurt Masur, Kent Nagano, Wolfgang Sawallisch, Giuseppe Sinopoli, Jeffrey Tate und Christian Thielemann. Detlef Roths Diskographie umfasst u. a. Mozarts „Zauberflöte“ (Sprecher) unter Gardiner, Mahlers Sinfonie Nr. 8 mit dem DSO Berlin unter Nagano, Beethovens 9. Sinfonie mit dem Tonhalle-Orchester Zürich unter David Zinmann, Bachs Weihnachtsoratorium und Brahms’ Requiem mit dem RSB unter Marek Janowski sowie zwei CDs mit Liedern von Schubert mit dem Pianisten Ulrich Eisenlohr. Der NDR Chor ist als der professionelle Konzertchor des Nordens mit einer großen Programmvielfalt im gesamten Sendegebiet des NDR und darüber hinaus präsent – zu seinen Partnern zählen alle anderen Ensembles des NDR bis hin zur Big Band. Einladungen führen ihn zum SWR Sinfonieorchester Stuttgart und zum WDR Sinfonieorchester Köln sowie zu gemeinsamen Konzerten mit dem SWR Vokalensemble und dem RIAS Kammerchor. In der Spielzeit 2013/2014 sind Konzerte mit dem Festspielorchester Göttingen, dem Raschèr Saxophone Quartet und der Accademia Bizantina geplant. Regelmäßig gastiert das Ensemble bei zahlreichen Festivals, in dieser Spielzeit u. a. beim Schleswig-Holstein Musik Festival, der Bachwoche Ansbach, den internationalen HändelFestspielen Göttingen, den Händel-Festspielen in Halle, dem Festival Mecklenburg-Vorpommern und dem Anima Mundi Festival Pisa. Seit 2007 setzt Hans-Christoph Rademann Akzente in der Entwicklung des Chorklanges. Unter seiner Leitung hat der Chor in der Breite seiner stilistischen Ausdrucksmöglichkeiten hinzugewonnen. Dem RIAS Kammerchor verdanken zahlreiche Werke ihre Ur- und Erstaufführung sowie ihre Verankerung im Repertoire. Der RIAS Kammerchor ist ein Ensemble der Rundfunk Orchester und Chöre GmbH. Gesellschafter sind Deutschlandradio, die Bundesrepublik Deutschland, das Land Berlin und der Rundfunk Berlin-Brandenburg. 7 NDR SINFO NIEO RCHE S T ER Wenn man innerlich nie lacht ... Zum Programm des heutigen Konzerts „Das Leben raubt einem mehr als der Tod“. Wie oft mag ein Komponist wie Dmitrij Schostakowitsch dergleichen Worte schmerzlich bestätigt empfunden haben? Er sah die Schrecken zweier Weltkriege mit eigenen Augen, er spürte die Maßregelungen des stalinistischen Regimes am eigenen Leibe und ihn musste immer die Angst verfolgen, den nächsten Tag vielleicht nicht mehr zu erleben. „Der Weg des Komponisten ist voller Dornen“, versicherte Schostakowitsch seinem Schüler Edisson Denissow einmal – und er wusste wahrhaftig, wovon er sprach! Recht unverhältnismäßig erscheint es da, das Leben und Wirken des Komponisten Johannes Brahms in diesem Kontext überhaupt zu nennen. Und dennoch stammt das einleitende Zitat von ebendiesem und nicht etwa von Schostakowitsch. „Ihnen brauche ich wohl nicht zu sagen, daß ich innerlich nie lache“, ist ein weiteres Bekenntnis des brummigen Norddeutschen, das Schostakowitsch wohl ebenso unterschrieben hätte. Nun war gewiss Brahms’ Leben vollständig frei von politischer Verfolgung und künstlerischen Repressalien, und natürlich hatte Brahms aus ganz anderen Gründen als Schostakowitsch nichts zu lachen. Den Ausspruch beispielsweise, dass das Leben eines Komponisten „voller Dornen“ sei, hätte der von bisweilen übertriebenen Selbstzweifeln geplagte Brahms sehr gut verstanden – wenn er auch von den gemeinten Einschränkungen und Lebensbedrohungen in einer Diktatur nichts ahnen konnte. Bei Brahms müssen wir ferner von einer melancholischen Grundhaltung ausgehen, die ihn schon als jungen Mann das 8 Lied „Das Grab ist meine Freude“ singen ließ, wenn er einmal so richtig augelassen (!) war. Der frühe Tod seiner geliebten Mutter und seines so sehr geschätzten Freundes und Förderers Robert Schumann waren Schicksalsschläge, die sein trübseliges Lebensgefühl nur noch vertieften. Auch dass er zeitlebens ohne feste partnerschaftliche Bindung blieb, verbitterte Brahms zunehmend. Am Ende seines Lebens komponierte er die „Vier ernsten Gesänge“, in denen es heißt: „Da lobte ich die Toten, die schon gestorben waren, mehr als die Lebendigen, die noch das Leben hatten“ ... Das heutige Konzert bringt zwei Werke von Schostakowitsch und Brahms zusammen, die sich mit den für beide Komponisten auf individuell besondere Weise so zentralen ernsten Themenkreisen von Tod und Leben, Leid und Hoffnung, Trauer und Trost auseinandersetzen. Beide Werke sind (im allerweitesten Sinne der Gattungsbezeichnung) Requien, freilich aus verschiedenen Perspektiven, mit abweichender Botschaft und unter Verwendung unterschiedlicher Mittel. Bei Schostakowitschs Kammersinfonie op. 110a handelt es sich um Rudolf Barschais vom Komponisten autorisierte Bearbeitung des Achten Streichquartettes op. 110, das Schostakowitsch 1960 unter dem Eindruck des kriegszerstörten Dresden schrieb und dem Gedächtnis der Opfer von Krieg und Faschismus widmete. Unter dieser offiziellen Oberfläche aber stellt das mit zahlreichen Selbstzitaten gespickte Werk zugleich einen Gedenkstein für den vom diktatorischen Regime gegängelten Menschen und Künstler Schostakowitsch dar. mismus ist angesichts der von Schostakowitsch erlebten Epoche und seines persönlichen Schicksals dabei nur allzu verständlich. Johannes Brahms (Porträtaufnahme um 1866) Fasst man den Begriff des Requiems ganz allgemein und losgelöst von jeder Liturgie als Synonym für „Trauermusik“ auf (wie es durchaus auch Brahms tat), so trägt dieses textlose Streichquartett zweifellos Züge eines Requiems – eines Requiems für den Autor selbst, so wie es Schostakowitsch an Isaak Glikman schrieb: „Man könnte auf seinen Einband auch schreiben: ‚Gewidmet dem Andenken des Komponisten dieses Quartetts’.“ Momente von Trost und Zuversicht findet man – wie eigentlich immer bei Schostakowitsch – kaum: Das Werk bewegt sich, abgesehen von einigen wenigen Lichtblicken, fast ausschließlich in Moll-Bereichen und endet in kraftloser Düsternis. Der Pessi- Ein einigermaßen konträres Bild vermittelt Brahms’ „Deutsches Requiem“: Wer das Werk einmal von den Satzschlüssen her betrachtet (man denke etwa an das strahlende C-Dur im 6. Satz), könnte mancherorts gar meinen, es handele sich um ein Stück zu festlichem Anlass. Insgesamt prägt das Werk – auch in seinen introvertierteren Teilen – eine deutliche DurTendenz: Es ist jene Art der Trauer, die immer auch einen Funken Hoffnung und Trost in sich trägt; eine Musik, die zu Herzen gehend traurig, aber nicht tragisch, zu Tränen rührend, aber nicht niederdrückend wirkt. Tatsächlich ging es dem (damals im Übrigen noch sehr jungen!) Komponisten – anders als im Falle Schostakowitschs – weder um eine ichbezogene Aufarbeitung der eigenen leidvollen Biografie noch primär um das Beklagen menschlicher Verluste. Überhaupt ist ein konkreter Anstoß für die Komposition des „Deutschen Requiems“ nicht festzustellen. Zwar mögen der Tod der Mutter und des Freundes Schumann Erfahrungen gewesen sein, die Brahms bei seinem RequiemProjekt im Innersten bewegten, doch sind, wie der Brahms-Biograf Siegfried Kross bezwingend formulierte, „die menschlich-seelischen und allgemeinen geistigen Grundlagen, in denen das Werk wurzelt, so vielschichtig und so tief innerlich mit dem [oben charakterisierten] Wesen des Menschen Brahms verbunden, daß es unangemessen erscheint, es gleichsam zur Reaktion auf einen von außen gekommenen 9 NDR SINFO NIEO RCHE S T ER Reiz zu degradieren.“ Wenn man Schostakowitschs Kammersinfonie als ein erschütterndes, historisch bedingtes Mahnmal für eine durch politische Gewaltherrschaft, ideologische Verfolgung, Krieg, Ungerechtigkeit und Unterdrückung zerstörte Menschheit verstehen darf, in dem sich das Ich mit unzähligen weiteren Opfern identifiziert, so ist Brahms’ „Deutsches Requiem“ bestimmt von geradezu objektiver Menschenliebe. Brahms rückt hierfür nicht – wie sonst im Requiem üblich – die Bitte um das Seelenheil der Verstorbenen in den Mittelpunkt, sondern richtet sich mit der Kraft der Liebe und Musik vor allem an die trauernden Hinterbliebenen. Sein „Deutsches Requiem“ schildert nicht die Verzweiflung der Menschen, sondern stimmt zuversichtlich: Leid und Tod sind unvermeidbar, doch kann der Mensch auf Trost und Erlösung bauen. Im heutigen Konzert mag Brahms’ Requiem eine hoffnungsvolle Antwort auf Schostakowitschs bedrückende Kammersinfonie geben – auch wenn eine solche Botschaft für einen Menschen wie Schostakowitsch nur schwer zu fassen gewesen sein muss. „... und wieder kamen mir die Tränen“ – Schostakowitschs Kammersinfonie op. 110a Als Dmitrij Schostakowitsch im Juli 1960 nach Dresden reiste, hatte er eigentlich anderes im Sinn, als ein in seinen Worten „niemandem nützendes und ideologisch verwerfliches Quartett“ zu schreiben. Im Gegenteil: Grund der Reise war ein Besuch der Dreharbeiten zum 10 sowjetischen Propagandafilm „Fünf Tage – fünf Nächte“, der die Rettung der Dresdner Gemäldegalerie durch die Rote Armee schilderte. Schostakowitsch, der wieder einmal mit der Filmmusik beauftragt worden war, hatte also ein ideologisch vollkommen angepasstes Stück Gebrauchsmusik vor sich. In der stalinistischen Vergangenheit waren es gerade die lukrativen Arbeiten an solchen Filmmusiken gewesen, die ihm die Gunst des Diktators gesichert hatten. Mit diesen Werken hatte er sich nach außen hin stets staatstreu gezeigt – so wie er sich in Reden und schriftlichen Äußerungen sogar nach Stalins Tod im Ausland immer auch als russischer Patriot verhielt und sogar die für ihn so verhängnisvolle Kulturpolitik Schdanows verteidigte. Gedanken und Probleme, die ihn innerlich beschäftigten, pflegte er wohlweislich nicht offen nach außen zu tragen, und selbst in seiner Musik musste man mit geschultem Ohr hinter die Fassaden hören, um die versteckten Botschaften zu vernehmen. Nun also ließ Schostakowitsch die Arbeit an der „nützlichen“ Filmmusik liegen und komponierte in seinem Hotel in der Sächsischen Schweiz binnen drei Tagen ein intimes Streichquartett, das an – jetzt schon gar nicht mehr allzu sorgsam versteckten – Botschaften reicher denn je war (und das als ideale „Einführung“ in den musikalisch- semantischen Kosmos Schostakowitschs zu seinen populärsten Werken überhaupt werden sollte). „Wie sehr ich auch versucht habe, die Arbeiten für den Film im Entwurf auszuführen, bis jetzt konnte ich es nicht“, schrieb Schostakowitsch Dmitrij Schostakowitsch (Foto von 1966) an Isaak Glikman. „Ich dachte darüber nach, dass, sollte ich irgendwann einmal sterben, kaum jemand ein Werk schreiben wird, das meinem Andenken gewidmet ist. Deshalb habe ich beschlossen, selbst etwas Derartiges zu schreiben.“ Diese Worte sind der Schlüssel zum Verständnis von Schostakowitschs Kammersinfonie. Vielleicht mag ihn der Anblick des zertrümmerten Dresden an Leningrad erinnert haben, vielleicht löste er schreckliche Erinnerungen an den Krieg bei ihm aus, und bestimmt dachte er bei der Komposition auch an die in der Widmung genannten „Opfer von Krieg und Faschismus“. Ganz sicher aber handelt das Werk vor allem von ihm selbst. „Grundlegendes Thema des Quartetts sind die Noten D. Es. C. H., d. h. meine Initialen“, sagte es Schostakowitsch gerade heraus. Der Musikwissenschaftler 11 NDR SINFO NIEO RCHE S T ER Bernd Feuchtner, der sich mit den autobiografischen Spuren in Schostakowitschs Kammersinfonie umfassend beschäftigt hat, kam entsprechend zu einem einleuchtenden Fazit: „Die Gefühle der Lethargie, Verzweiflung, des Gehetztseins, Anpassungszwangs, Indentitätsverlusts, der Totenklage, Sehnsucht und Resignation, die in diesem Werk stets in Verbindung mit seinen Initialen vermittelt werden, beziehen sich auf sein Empfinden, selbst zur Ruine ausgebrannt zu sein.“ Das Werk müsse daher vor allem als „Rückblick auf den eigenen Weg“, als „Reflexion über seine Identität“ gehört werden. Da Schostakowitsch – anders als beispielsweise in der ebenfalls autobiografisch deutbaren Zehnten Sinfonie – den „netten Mischmasch“ seiner Selbstzitate (im besagten Brief an Glikman) nicht nur offengelegt, sondern auch vergleichsweise plastisch angeordnet hat, sind viele Analytiker versucht, sich bei der Interpretation des inneren Programms der Kammersinfonie weiter als sonst aus dem Fenster zu lehnen. Der 1. Satz beginnt mit einem fahlen Fugato aus den Noten der erwähnten Initialen: D(mitrij) SCH(ostakowitsch). Unmittelbar darauf weht aus alten Zeiten der Beginn von Schostakowitschs Erster Sinfonie herüber – einem Werk, das für die Karriere des Komponisten von so großer Bedeutung war, dass er das Datum seiner Uraufführung zu seinem persönlichen Feiertag erklärte. Ein weiteres Zitat aus der Fünften Sinfonie sowie das wiederkehrende DSCH-Motiv legen nahe: Hier stellt sich der Autor des Werks als schaffender Künstler vor. Dass der Weg des Komponisten in einer fa12 Das „DSCH“-Motiv aus Schostakowitschs Kammersinfonie op. 110a (die Tonfolge d-es-c-h entspricht den Initialen Dmitrij Schostakowitschs in der deutschen Schreibweise und Aussprache). Darunter das daraus abgeleitete Thema des Ersten Cellokonzerts, das im 3. Satz der Kammersinfonie zitiert wird schistischen Diktatur indes „voller Dornen“ ist, ruft der 2. Satz krass ins Bewusstsein. Das omnipräsente DSCH-Motiv gerät hier in den Mahlstrom eines brutalen, gehetzten Allegro molto. Wenn dann das jüdisch gefärbte Thema aus dem Finale des Zweiten Klaviertrios auftaucht und das DSCH teilweise sogar zu einem ununterbrochenen Ostinato mutiert, solidarisiert sich Schostakowitsch musikalisch gewissermaßen mit dem Schicksal der verfolgten Juden und stellt sich selbst als Opfer der Gewaltherrschaft dar. Den Zwang, sich als Komponist mit den aufoktroyierten kulturpolitischen Vorstellungen arrangieren zu müssen, könnte sodann der 3. Satz thematisieren. Bernd Feuchtner hat eine plausible Deutung dargelegt: Das „brav“ im Dreiertakt „hüpfende“ DSCHMotiv und dessen freundlichere Wendung durch die angehängte Note g wirken wie die „personifizierte Anpassung im gleichmütigen Ton“. Gleichzeitig führe Schostakowitsch vor, wie das Thema seines Ersten Cellokonzerts aus dem Vorjahr „als Verballhornung seiner eigenen Initialen entstanden ist, wie aus dem ICH die Maske wurde!“ Jenes Cellokonzert aber sei „von emsiger Betriebsamkeit“ beherrscht und wirke „wie ein Selbstporträt als Funktionär im Komponistenverband, der eifrig seinen Pflichten nachgeht und den regimetreuen Staatskomponisten spielt.“ Diese nicht ohne sarkastische Züge ausgebreitete Schönmalerei zertrümmert der 4. Satz mit Fortissimo-Schlägen, die dem zitierten Thema des Cellokonzerts wütend Einhalt gebieten. Erneut identifiziert sich Schostakowitsch als Opfer von Krieg und Faschismus, diesmal durch Zitate der in Russland bekannten Lieder „Gequält von schwerer Sklavenfron“ und „Unsterbliche Opfer, ihr sanket dahin“. Eine kurze Vision des Glücks blitzt in einer auffällig zarten Dur-Passage auf, die eine Stelle aus Schostakowitschs Oper „Lady Macbeth von Mzensk“ zitiert: „Geliebter du! Endlich! Wir sahen uns den ganzen Tag gar nicht!“ ... Das abschließende Largo (5. Satz) schließt den Kreis und setzt dem Werk wiederum unter Verwendung des DSCH-Motivs ein resignatives Ende. „Dieses Quartett ist von einer derartigen Pseudotragik, dass ich beim Komponieren so viele Tränen vergossen habe, wie man Wasser lässt nach einem halben Dutzend Bieren“, schrieb Schostakowitsch voll bitterer Ironie an Glikman. „Zu Hause angekommen, habe ich es zweimal versucht zu spielen, und wieder kamen mir die Tränen. Aber diesmal schon nicht mehr nur wegen seiner Pseudotragik, sondern auch wegen meines Erstaunens über die wunderbare Geschlossenheit der Form.“ Musik zum Troste derer, „die da Leid tragen“ – Brahms’ „Ein deutsches Requiem“ „Denn es wird die Posaune schallen“, so heißt es im 6. Satz aus Brahms’ „Deutschem Requiem“. Es ist die in punkto dramatischer Wucht sicherlich auffälligste Stelle im gesamten Werk. Und tatsächlich blitzt hier auch etwas von jener effektvollen Schreibweise auf, wie sie zumal opernerprobte Komponisten wie Verdi oder Berlioz in ihren Requien bei der Vertonung der Totensequenz „Dies irae“ wählten. Der bezeichnende Unterschied: Bei Brahms bleibt dies die einzige Stelle, die überhaupt etwas vom Jüngsten Gericht erahnen lässt. Und selbst hier wird deutlich: Nicht die Schrecken, die die Toten erwartet, stehen im Fokus, sondern einzig die Zuversicht des Glaubens, das ewige Leben, die Erlösung und der Lobpreis Gottes. „Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben“, heißt es schließlich im letzten, zutiefst friedevollen Satz, der freilich nicht ohne Grund musikalisch an den 1. Satz anknüpft. Hier, am Beginn des Werkes, aber war bezeichnenderweise nicht von den Toten die Rede, sondern von denen, „die da Leid tragen“ und die „getröstet werden“ sollen. So könnte man im Verhältnis von erstem und letztem Satz stellvertretend die zentrale Aussage des „Deutschen Requiems“ festmachen: Trost für die Trauernden und Erlösung für die Toten, Leben und Tod, Leid und Hoffnung sind Pole einer Einheit. Und weil sich das Werk in diesem Sinne „nur und ausschließlich an den Menschen“ wendet, wird auch der Tod „nur als Erfahrung des Leids für die Lebenden“ behandelt (Siegried Kross). 13 Johannes Brahms: „Ein deutsches Requiem“, eigenhändige Notenschrift des ersten Choreinsatzes Dass die inhaltliche Ausrichtung von den übrigen, orthodoxen Requiem-Vertonungen abweicht, liegt natürlich auch daran, dass wir es im Falle des „Deutschen Requiems“ mit einer ganz anderen Textgrundlage zu tun haben. Der protestantische Freigeist Brahms wäre niemals auf die Idee gekommen, den für die Liturgie der katholischen Totenmesse vorgesehenen lateinischen Text zu vertonen. 14 Stattdessen stellte er sich selbst einige überkonfessionelle Bibelworte in der deutschen Übersetzung Luthers zusammen. Entsprechend verwies er mit dem unbestimmten Artikel im Titel seines Werks auf dessen nicht-liturgischen und nicht zwingend auf die christliche Glaubenslehre bezogenen Ansatz. Weil Brahms in seiner Textauswahl zudem auf Passagen verzichtete, die die Schuld und Sünde der Menschen und den Erlösungstod Jesu Christi erwähnen – mithin den Schlüsselaspekt des Christentums – waren Rezeptionsschwierigkeiten auf Seiten der Kirche freilich vorprogrammiert. Als Carl Reinthaler die Uraufführung des „Deutschen Requiems“ am Karfreitag 1868 im Bremer Dom anregte, legte er Brahms daher ans Herz, noch einen Satz zu diesem Thema nachzukomponieren. In der Tat hat Brahms später (und zwar erst nach der Bremer Uraufführung der 6-sätzigen Fassung) den heutigen 5. Satz ergänzt – jedoch geht es auch hier nicht um Jesu Erlösungstod. Die Zeilen „Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet“ legen vielmehr nahe, dass der Satz als eine späte musikalische Reaktion des Komponisten auf den Tod seiner Mutter zu verstehen ist. Möglich ist ferner, dass Brahms mit diesem Satz samt Sopran-Solo auf eine fürchterliche Unsitte der noch jungen Aufführungstradition des „Deutschen Requiems“ antwortete: Bei der Bremer Uraufführung hatte man nämlich, um das „christologische Defizit“ zu kompensieren, eine Sopran-Arie aus Händels „Messias“ („Ich weiß, daß mein Erlöser lebet“) zwischen den 3. und 4. Satz des Werkes eingeschoben. In einer Folgeaufführung war es dann sogar eine völlig unpassende Arie aus Webers „Freischütz“ ... Die übrigen sechs Sätze des „Deutschen Requiems“ sind Teile eines lange währenden Kompositionsprozesses. Pläne für eine Trauerkantate reichen dabei bis 1859 zurück. Nachdem Brahms als Leiter des Singvereins in Detmold zahlreiche praktische Erfahrungen mit Chorwerken gemacht und sein Handwerk Der Bremer Dom St. Peter, wo Brahms’ „Deutsches Requiem“ in der 6-sätzigen Fassung 1868 uraufgeführt wurde (Lithografie um 1845) auch mit kleineren Orchesterkompositionen wie den Serenaden op. 11 und 16 verfeinert hatte, war das Projekt eines großen chorsinfonischen Werks gleichsam die logische Folge. Die Idee, den 1. Satz des Requiems mit einer dunklen Instrumentierung ohne Violinen zu beginnen, war im Übrigen nicht neu: Bereits in seinem „Begräbnisgesang“ op. 13 hatte Brahms auf Soprane verzichtet, in der Serenade op. 16 ebenfalls auf die Geigen. Dass das „Deutsche Requiem“ zugleich eine wichtige Rolle auf Brahms’ Weg zur Sinfonie spielt, mag man wiederum daraus erkennen, dass der 2. Satz 15 Johannes Brahms: „Ein deutsches Requiem“, eigenhändige Notenschrift des Beginns der Fuge „Der Gerechten Seelen sind in Gottes Hand“ im 3. Satz ursprünglich als – freilich sehr düsteres – Scherzo einer Sinfonie geplant war, die dann zum 1. Klavierkonzert umgeformt wurde. Die große Schlussfuge des Satzes hat mit dieser kompositorischen Tiefenschicht indes nichts zu tun: Sie gehört zwingend in ein Vokalwerk und stellt deutliche Bezüge zur Oratorientradition des Barock und der Klassik her. Dies gilt auch für das gewaltige Orgelpunktfinale im 3. Satz, zu dem Brahms 1866 in seinem Sommerdomizil im Schweizer Hochgebirge inspiriert wurde: 16 „Was ich an Stiefeln in Winterthur und Baden durchgelaufen, um den berüchtigten Orgelpunkt zu finden, rechne ich nicht.“ Berüchtigt nannte er diesen Orgelpunkt übrigens deshalb, weil der Pauker bei einer Voraufführung des Satzes in Wien sein D doch ein wenig zu beherzt gewirbelt hatte, so dass sich beim Publikum – um es in Eduard Hanslicks Worten positiv zu formulieren – ein Gefühl der „Beklemmung“ eingestellt hatte ... Nach der kontrastierend lieblichen Insel des vierten und dem in seiner Schlichtheit anrührenden fünften Satz folgt mit dem sechsten noch einmal ein groß dimensionierter Satz samt Fuge, bei der sich Brahms von der Botschaft vom Sieg des Lebens über den Tod zu einer solchermaßen zum Schluss fortdrängenden Gestaltung hinreißen ließ, dass er später scherzhaft kommentierte: „Leider ist die Fuge in Nr. 6 ein Beweis, daß ich (dem ‚Schwung’ zu Gefallen?) nicht gerade streng bin.“ – Mit einem nach innen gekehrten letzten Satz, der wie insbesondere schon der 1. Satz immer wieder von jenen typisch kirchenmusikalischen, von Brahms so ungemein ergreifend eingesetzten harmonischen (Quart-)Vorhalten Gebrauch macht und das Werk auf demjenigen Klangbild zur Ruhe kommen lässt, von dem es ausgegangen war, endet das „Deutsche Requiem“. Wie drückte sich Clara Schumann einmal so wunderbar aus? „Es ist ein ganz gewaltiges Stück, ergreift den ganzen Menschen in einer Weise wie wenig anderes. Der tiefe Ernst, vereint mit allem Zauber der Poesie, wirkt wunderbar, erschütternd und besänftigend.“ Julius Heile Johannes Brahms: Ein deutsches Requiem Gesangstexte I. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Matthäus 5, 4 Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen edlen Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben. Psalm 125 (126), 5 und 6 II. Denn alles Fleisch, es ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie des Grases Blumen. Das Gras ist verdorret und die Blume abgefallen. 1. Petrus 1, 24 Denn alles Fleisch, es ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie des Grases Blumen. Das Gras ist verdorret und die Blume abgefallen. Aber des Herren Wort bleibet in Ewigkeit. 1. Petrus 1, 24 und 25 Die Erlöseten des Herrn werden wiederkommen und gen Zion kommen mit Jauchzen; Freude, ewige Freude, wird über ihrem Haupte sein; Freude und Wonne werden sie ergreifen, und Schmerz und Seufzen wird weg müssen. Jesaja 35, 10 III. IV. Herr, lehre doch mich, daß ein Ende mit mir haben muß und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muß. Siehe, meine Tage sind einer Hand breit vor Dir, und mein Leben ist wie nichts vor Dir. Wie lieblich sind Deine Wohnungen, Herr Zebaoth! Meine Seele verlanget und sehnet sich nach den Vorhöfen des Herrn; mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Wohl denen, die in Deinem Hause wohnen, die loben Dich immerdar. Ach wie gar nichts sind alle Menschen, die doch so sicher leben. Sie gehen daher wie ein Schemen und machen ihnen viel vergebliche Unruhe; sie sammeln und wissen nicht, wer es kriegen wird. Nun, Herr, wes soll ich mich trösten? Ich hoffe auf Dich. Psalm 38 (39), 5 – 8 Psalm 83 (84), 2, 3 und 5 V. Ihr habt nun Traurigkeit; aber ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Johannes 16, 22 Der Gerechten Seelen sind in Gottes Hand, und keine Qual rühret sie an. Weisheit Salomos 3, 1 Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Jesaja 66, 13 So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis auf die Zukunft des Herrn. Siehe, ein Ackermann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und ist geduldig darüber, bis er empfahe den Morgenregen und Abendregen. So seid geduldig. Sehet mich an: Ich habe eine kleine Zeit Mühe und Arbeit gehabt und habe großen Trost gefunden. Jesus Sirach 51, 35 Jakobus 5, 7 18 19 NDR SINFO NIEO RCHE S T ER Konzertvorschau VI. VII. NDR SINFONIEORCHSTER Denn wir haben hie keine bleibende Statt, sondern die zukünftige suchen wir. Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben, von nun an. Ja, der Geist spricht, daß sie ruhen von ihrer Arbeit; denn ihre Werke folgen ihnen nach. B3 | Do, 07.11.2013 | 20 Uhr A3 | So, 10.11.2013 | 11 Uhr Hamburg, Laeiszhalle Alan Gilbert Dirigent Frank Peter Zimmermann Violine Antonín Dvořák Violinkonzert a-Moll op. 53 Richard Wagner Auszüge aus „Der Ring des Nibelungen“ für Orchester arrangiert von Alan Gilbert Hebräer 13, 14 Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden; und dasselbige plötzlich in einem Augenblick, zu der Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune schallen, und die Toten werden auferstehen unverweslich; und wir werden verwandelt werden. Dann wird erfüllet werden das Wort, das geschrieben steht: Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel! Hölle, wo ist dein Sieg! Offenbarung Johannes 14, 13 C2 | Do, 21.11.2013 | 20 Uhr D2 | Fr, 22.11.2013 | 20 Uhr Hamburg, Laeiszhalle L2 | Sa, 24.11.2013 | 19.30 Uhr Lübeck, Musik- und Kongresshalle Herbert Blomstedt Dirigent Piotr Anderszewski Klavier Wolfgang Amadeus Mozart Klavierkonzert C-Dur KV 503 Wilhelm Stenhammar Sinfonie Nr. 2 g-Moll op. 34 Einführungsveranstaltungen: 21.11.2013 | 19 Uhr 22.11.2013 | 19 Uhr Einführungsveranstaltung: 07.11.2013 | 19 Uhr 1 Korinther 15, 51, 52, 54, 55 Herr, Du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn Du hast alle Dinge erschaffen, und durch Deinen Willen haben sie das Wesen und sind geschaffen. Piotr Anderszewski Frank Peter Zimmermann Offenbarung Johannes 4, 11 20 21 NDR SINFO NIEO RCHE S T ER Impressum Saison 2013 / 2014 KAMMERKONZERT NDR CHOR NDR DAS NEUE WERK Di, 29.10.2013 | 20 Uhr Hamburg, Rolf-Liebermann-Studio QUINTETT À LA CARTE Daniel Tomann Flöte Beate Aanderud Oboe Gaspare Buonomano Klarinette Sonja Bieselt Fagott Dave Claessen Horn Nobue Ito Klavier Werke von Ferenc Farkas Paul Hindemith Luciano Berio Joseph Haydn Jacques Ibert Francis Poulenc Abo-Konzert 2 So, 10.11.2013 | 18 Uhr Hamburg, St. Nikolai am Klosterstern SILENTIUM Philipp Ahmann Dirigent Julian Prégardien Tenor Miljenko Turk Bariton Ensemble Resonanz Arvo Pärt Cantus in Memoriam Benjamin Britten Berliner Messe Benjamin Britten Hymn to St. Cecilia Cantata Misericordium Fr, 15.11.2013 | 20 Uhr Hamburg, Rolf-Liebermann-Studio NDR Sinfonieorchester Alejo Pérez Dirigent Adrian Brendel Violoncello York Höller · „Sphären“ für Orchester und Live-Elektronik · Konzert für Violoncello und Orchester (UA, Auftragswerk des NDR) Bernd Alois Zimmermann „Canto di speranza“ – Kantate für Violoncello und kleines Orchester Nachholtermin für das in der Saison 2012/2013 entfallene Konzert NDR FAMILIENKONZERT Sa, 02.11.2013 | 14.30 + 16.30 Uhr Hamburg, Rolf-Liebermann-Studio FELIX UND FANNY AUF REISEN Ein Musiktheaterstück rund um die Geschwister Mendelssohn Jörg Schade als Felix Melanie Spitau (Sopran) als Fanny Mitglieder des NDR Sinfonieorchesters Arrangement: Andreas N. Tarkmann Inszenierung: Jörg Schade ab 6 Jahren 22 Herausgegeben vom NORDDEUTSCHEN RUNDFUNK PROGRAMMDIREKTION HÖRFUNK BEREICH ORCHESTER UND CHOR Leitung: Rolf Beck Redaktion Sinfonieorchester: Achim Dobschall Redaktion des Programmheftes: Julius Heile Der Einführungstext von Julius Heile ist ein Originalbeitrag für den NDR. Fotos: Gunter Gluecklich (S. 4) Monika Rittershaus (S. 5) akg-images (S. 9, S. 14, S. 15) akg-images | RIA Nowosti (S. 11) culture-image | Lebrecht (S. 16) Franz Hamm (S. 21 links) Sheila Rock | Virgin Classics (S. 21 rechts) Michael Müller | NDR (S.22) Hanne Engwald (S. 23) NDR | Markendesign Gestaltung: Klasse 3b, Hamburg Litho: Otterbach Medien KG GmbH & Co. Druck: Nehr & Co. GmbH Philipp Ahmann York Höller Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des NDR gestattet. Karten im NDR Ticketshop im Levantehaus, Tel. (040) 44 192 192, online unter ndrticketshop.de 23