Teilhabekapitalismus - Rainer Land Online Texte

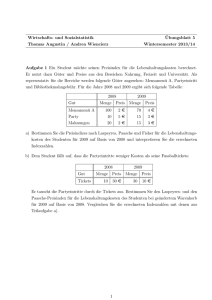

Werbung