Geschlechtsspezifische Auswirkungen und Bewältigungsstrategien

Werbung

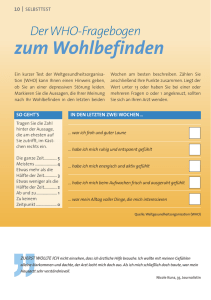

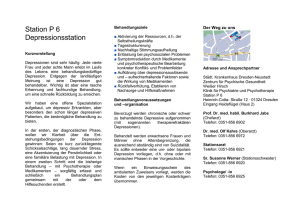

Bernadette Kandlbauer 0733278 Geschlechtsspezifische Auswirkungen und Bewältigungsstrategien von Depressionen Bachelorarbeit Medizinische Universität Graz Begutachterin: a.o.Univ.Prof.Dr.med. Eva Rásky Universitätsstraße 6/I 8010 Graz Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie Lehrveranstaltung: Gesundheit und Gesellschaft Datum der Einreichung: Mai 2010 2 Inhaltsverzeichnis 1. EINLEITUNG................................................................................................................7 2. BEGRIFFSDEFINITION ...............................................................................................9 3. KLASSIFIKATIONSSYSTEME ..................................................................................10 4. 3.1 ICD-10 .................................................................................................................10 3.2 DSM-IV ................................................................................................................11 URSACHEN EINER DEPRESSION ...........................................................................11 4.1 GENETISCHE DISPOSITION ......................................................................................12 4.2 PSYCHOLOGISCHE FAKTOREN .................................................................................12 4.2.1 Tiefenpsychologisches Modell ................................................................................... 13 4.2.2 Theorie der erlernten Hilflosigkeit .............................................................................. 13 4.2.3 Kognitive Theorie....................................................................................................... 13 4.3 5. BIOLOGISCHE FAKTOREN ........................................................................................14 VERSCHIEDENE DEPRESSIONSFORMEN .............................................................15 5.1 ENDOGENE DEPRESSION ........................................................................................15 5.2 PSYCHOGENE DEPRESSION ....................................................................................15 5.3 SOMATOGENE DEPRESSION ....................................................................................16 5.4 KOMORBIDITÄT BEI DEPRESSIVEN ERKRANKUNGEN ...................................................17 6. GESCHLECHTSSPEZIFISCHE DETERMINANTEN FÜR DEPRESSIONEN ...........18 7. DEPRESSIONEN BEI FRAUEN ................................................................................19 7.1 SYMPTOMATIK .......................................................................................................19 7.2 MÖGLICHE URSACHEN UND AUSLÖSER ....................................................................20 7.2.1 Hormoneller Einfluss.................................................................................................. 20 7.2.2 Einfluss der traditionellen Frauenrolle ........................................................................ 20 7.2.3 Entwicklung und Erziehung........................................................................................ 21 7.2.4 Pessimistische Lebenseinstellung ............................................................................. 22 7.3 8. EPIDEMIOLOGIE .....................................................................................................23 DEPRESSIONEN BEIM MANN .................................................................................25 8.1 KLINISCHES BILD DER MÄNNERDEPRESSION.............................................................25 8.2 URSACHEN ............................................................................................................26 8.2.1 Konstrukt der traditionellen Maskulinität..................................................................... 27 8.2.2 Männliche Stressverarbeitung ................................................................................... 28 8.2.3 Hormonelle Veränderungen....................................................................................... 28 3 8.3 EPIDEMIOLOGIE .....................................................................................................29 8.4 URSACHEN DER UNTERDIAGNOSTIZIERUNG ..............................................................29 8.5 SUIZID UND DEPRESSION ........................................................................................30 9. BEWÄLTIGUNGSSTRATEGIEN UND THERAPIEFORMEN....................................31 9.1 MEDIKAMENTÖSE BEHANDLUNG ..............................................................................32 9.2 NICHTMEDIKAMENTÖSE THERAPIEFORMEN ...............................................................33 9.2.1 Psychotherapie.......................................................................................................... 33 9.2.2 Sport- und Bewegungstherapie.................................................................................. 34 10. AUSWIRKUNGEN AUF DIE ANGEHÖRIGEN.......................................................35 11. SCHLUSSFOLGERUNG ........................................................................................37 12. LITERATURVERZEICHNIS....................................................................................39 4 Zusammenfassung Ausgelöst durch die Schnelllebigkeit der heutigen Zeit, durch den zunehmenden Gesellschaftsdruck, sowie durch Sorgen und Stress im Berufs- und Privatleben kommt es zu einem Gefühl der Überforderung. All diese Faktoren begünstigen die Entstehung von Depressionen. Dass es sich dabei aber längst um keine typische „Frauenkrankheit“ handelt, habe ich im Zuge der vorliegenden Arbeit herausgefunden. Männer sind vom Krankheitsbild „Depression“ nicht verschont geblieben, jedoch kommt es durch das Auftreten „atypischer“ Symptome hier oftmals zu einer Unterdiagnostizierung. Zudem sind die Diagnosekriterien auf einen weiblichen Prototyp zugeschnitten. Weiters kompensieren Männer ihre depressiven Kernsymptome meist mit Aggressivität und erhöhtem Suchtverhalten, wogegen Frauen die Probleme internalisieren und mit Selbstvorwürfen reagieren. Risikofaktoren, welche die Krankheitsentstehung begünstigen, sind bei beiden Geschlechtern sehr ähnlich. Primär hat dies mit den typischen soziokulturellen Vorstellungen der geschlechterspezifischen Rollenbilder zu tun. Männern erleben Veränderungen ihres sozialen Status, wie etwa das Alleinleben, den Verlust des Arbeitsplatzes oder die Pensionierung, als Bedrohung. Bei Frauen können Gewalt, Armut oder Arbeitslosigkeit eine psychische Störung auslösen. Zur Bewältigung der Krankheit und zur Erhöhung der Lebensqualität empfiehlt sich für Betroffene die Kombination von Psychotherapie und Antidepressiva. Besonders wichtig ist auch die Unterstützung durch Mitmenschen und die Integration in ein soziales Netzwerk. Durch die vorliegende Bachelorarbeit konnte die Hypothese, dass Depressionen ständig zunehmen und Frauen häufiger davon betroffen sind als Männer, bestätigt werden. Zudem soll auf die Notwendigkeit der Verbesserung der Depressionsdiagnostik hingewiesen werden. Um Fehldiagnosen und Unterdiagnostizierungen bei Männern zu vermeiden, müssen auch deren typische Symptome und Copingstrategien angeführt werden. 5 Abstract In today’s fast-paced world, many people feel overwhelmed by an ever-increasing social burden, adding to concerns and stress in both private and professional lives; these factors provide a major contribution to the development of “depression”. However, as I found during my research, this is by far not restricted – as often assumed to the female population. This notion, however, poses a diagnostic risk for men, who are often subject to a superficial diagnosis due to the demonstration of “atypical” symptoms. In addition, the diagnostic blueprint is mainly tailored to a female prototype, thus not taking male characteristics into account. More often than not, men try to compensate the core symptoms of depression by means of aggressiveness and an increased addictive behaviour, whereas a majority of women attempt to internalise their problems and react with self-recrimination. The risk factors which promote pathogenesis are indeed very similar for both sexes. Interestingly, this is predominantly due to the typical socio-cultural agenda of genderrelated role models. Whereas men often experience a change in social status (e.g. living alone, job loss, retirement) as a threat, violence, poverty and unemployment might trigger a mental disorder in women. In order to manage the medical conditions of depression and to improve the quality of life for those affected, both psychotherapy and anti-depressants should be applied. The support coming from friends and relatives, as well as gaining integration into other social networks are particularly important and crucial for a successful treatment. The results of this thesis support the hypothesis that there is a constant increase in depression, and that women are on average more often affected than men. In addition, this thesis highlights the need for improvement in the diagnosis of depression. Men are often subject to false and superficial diagnoses; to avoid this, typical male symptoms and coping strategies need to be included in diagnostic methods and instruments. 6 1. Einleitung In der vorliegenden Bachelorarbeit wird mittels einer Literaturstudie ein Überblick über die „neue Volkskrankheit“ Depression gegeben. Depressionen zählen zu den häufigsten psychischen Erkrankungen. Laut Berechnungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind weltweit rund 121 Millionen Menschen von der Krankheit betroffen, wobei diese Zahl weiterhin stark im Anstieg ist. Fast jeder zehnte Österreicher, insgesamt rund 640.000 Menschen, leidet an einer depressiven Erkrankung. Das Risiko, im Verlauf des Lebens eine Depression zu entwickeln, liegt zwischen 15 und 20 Prozent. Grundsätzlich kann die Erkrankung zu jeder Zeit auftreten. Zu einer Erstmanifestation kommt es häufig schon zwischen dem 18. und 25. Lebensjahr. Außerdem steigt mit zunehmendem Alter das Risiko für eine Erkrankung, da ältere Menschen häufiger unter Einsamkeit und Verlust von Angehörigen und Freunden leiden. Die Weltgesundheitsorganisation geht sogar davon aus, dass Depressionen im Jahr 2020 nach den Herz-Kreislauf-Erkrankungen weltweit zu den zweithäufigsten Krankheiten gehören. Drastisch ist auch der Befund, dass die Diagnose bei Frauen zwei- bis dreimal so häufig gestellt wird als bei Männern. (vgl. World Health Organization 2010) Ein Schwerpunkt meiner Arbeit ist das Aufzeigen von geschlechtsspezifischen Unterschieden der Krankheit. Obwohl beide Geschlechter von Depressionen betroffen sind, werden doch meist die Frauen mit dieser psychischen Erkrankung in Verbindung gebracht. Ein besonderes Augenmerk werde ich auf die Risikofaktoren und die Auswirkungen der Depression auf den Betroffenen selbst und deren Angehörigen legen. Deutliche Unterschiede von Männern und Frauen gibt es hinsichtlich der Symptomatik und der Häufigkeit der Erkrankung. Welche Ursachen dafür verantwortlich sind und welche Bewältigungsstrategien angewandt werden, erläutere ich in dieser Arbeit. Um Missverständnisse zu vermeiden, werde ich zu Beginn den Begriff „Depression“ definieren und weiters auf die verschiedenen Ursachen und Formen der psychischen Erkrankung eingehen. Danach komme ich zum Schwerpunkt meiner Arbeit, dem Aufzeigen der Unterschiede von depressiven Frauen und Männern. 7 Meine persönliche Motivation dieses Thema zu behandeln ist die Tatsache, dass ich selbst einige Personen aus meinem Umkreis kenne, die an Depressionen leiden. Weiters habe ich durch meine Recherchen herausgefunden, dass die Erkrankungsrate sehr stark im Steigen ist und auch immer jüngere Männer und Frauen betroffen sind. Da Depressionen zudem als die „neue Volkskrankheit“ bezeichnet werden, will ich mich genauer über das Krankheitsbild, die Risikofaktoren, die Bewältigungsstrategien und Auswirkungen informieren. Der Schwerpunkt bleibt dabei aber die geschlechtsspezifische Betrachtung. Aus der Thematik ergibt sich für mich folgende Hypothese: „Depressionen nehmen ständig zu und Frauen sind häufiger betroffen als Männer“ Diese möchte ich im Zuge meiner Arbeit behandeln und bestätigen. Ziel meiner Arbeit ist die intensive Auseinandersetzung mit den geschlechtsspezifischen Unterschieden der psychischen Erkrankung „Depression“. Weiters möchte ich aufzeigen, dass auch Männer immer häufiger betroffen sind. Aufgrund der Stigmatisierung durch die Gesellschaft und den vorherrschenden Rollenstereotypen gestehen sich Männer ihre Erkrankung meist nicht ein und nehmen in Folge dessen auch keine professionelle Hilfe in Anspruch. Man(n) will ja nicht als Schwächling dastehen. Eine Depression ist eine schwere psychische Erkrankung, die heutzutage aber kein unabänderliches Schicksal sein muss. Das rasche Aufsuchen einer medizinisch psychiatrischen Behandlung kann zu einem beschwerdefreieren Leben führen und die Lebensqualität wieder steigern. Depressionen sind in der heutigen Zeit eine weit verbreitete Erkrankung, die bei jedem Menschen auftreten kann und für die man sich nicht zu schämen braucht. Diese spezielle Form der psychischen Störung ist längst kein Tabuthema mehr. 8 2. Begriffsdefinition Stimmungsschwankungen, Niedergeschlagenheit, Traurigkeit, Antriebslosigkeit und Interessensverlust – wer von uns kennt diese Gefühle nicht? Im alltäglichen Sprachgebrauch werden auf diese Symptome häufig Wörter wie „deprimiert“ oder „depressiv sein“ verwendet. Spricht man bei diesen vorübergehenden Stimmungstiefs aber wirklich schon von der Erkrankung Depression? Die Weltgesundheitsorganisation definiert die Erkrankung Depression folgendermaßen: Depressionen sind eine häufige psychische Störung, welche durch Traurigkeit, Verlust von Interessen und Freude, Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, einem niedrigen Selbstwertgefühl und einer Energie- und Konzentrationsschwäche charakterisiert werden. Dies kann zu chronischen oder wiederkehrenden Problemen führen, wodurch es zu einer Beeinträchtigung des Alltages der Person kommt. (vgl. World Health Organization 2010) Der Begriff Depression leitet sich vom lateinischen „deprimere“ ab, was so viel wie „herunterdrücken“ bedeutet. Somit wird ein Zustand der psychischen Niedergeschlagenheit bezeichnet. Depressionen sind die häufigsten psychiatrischen Erkrankungen und werden den affektiven Störungen (d.h. häufige Schwankungen der Stimmung, der Gefühle und des Antriebes) zugeordnet. Darunter ist zu verstehen, dass sich die Krankheit entweder durch eine gereizt - gedrückte (dysphorische) Stimmung oder einem Desinteresse an üblichen Aktivitäten kennzeichnen lässt. Diese Stimmungsbeeinträchtigungen sind sehr deutlich ausgeprägt und über einen längeren Zeitraum von mindestens zwei Wochen wirksam. (vgl. Wailand/Waitz 2009) Depressionen sind eine schwere Krankheit. Sie bedrohen den erkrankten Menschen in seinem körperlichen Befinden, seinem Denken, seiner Gestimmtheit, seinen Gefühlen sowie in den Bezügen zur eigenen Person, der Umwelt und seiner Zukunft. (vgl. Wolfersdorf 2002, S. 5) 9 3. Klassifikationssysteme Um die affektiven Störungen klassifizieren zu können, gibt es in der Psychiatrie zwei Diagnosesysteme. Internationale Das ICD-10 Klassifikation (International psychischer Classification und anderer of Diseases bzw. Krankheiten) der Weltgesundheitsorganisation und das DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders bzw. Diagnostisches und statistisches Handbuch psychischer Störungen). Beiden Klassifikationssystemen gemeinsam ist die weitgehende Verpflichtung zur möglichst hoher Zuverlässigkeit verbindlicher Diagnostik. Außerdem bewerten beide Systeme Depressionen nach Formen, Schweregrad, Symptomen und Rückfallrisiko. (vgl. Hautzinger/Bronisch 2000, S. 2) 3.1 ICD-10 In der ICD-10 werden affektive Störungen (F30-F39) in Hauptgruppen unterteilt, welche dann symptom- und schweregradorientiert in weitere Erscheinungsbilder unterschieden werden. Es gibt manische Episoden, bipolare affektive Störungen, depressive Episoden, rezidivierende depressive Störungen, anhaltende affektive Störungen und die Restkategorien wie sonstige affektive Störungen und nicht näher bezeichnete affektive Störungen. (vgl. http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/; überprüft am 06.02.2010) Zu unterscheiden ist dabei zwischen bipolaren (das Auftreten von depressiven Episoden mit manischen Verhaltenstendenzen) und unipolaren (rein depressive Episoden) Störungsbildern. (vgl. Nuber 2001, S. 61) Laut dem internationalen Klassifikationssystem ICD-10 müssen zumindest zwei der drei Hauptsymptome vorhanden sein, um die Diagnose Depression stellen zu können. 1. anhaltende depressive Stimmung 2. Interessensverlust, Freudlosigkeit 3. gesteigerte Ermüdbarkeit, verminderter Antrieb 10 Je nach Intensität dieser und der Zusatzsymptome wie etwa vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, gestörtes Denk- und Konzentrationsvermögen, Appetitverlust, Gefühle von Schuld und Wertlosigkeit, Schlafstörungen oder Suizidgedanken, spricht man von einer leichten, mittelgradigen oder schweren depressiven Episode. (vgl. Rothenhäusler 2005, S. 6f) 3.2 DSM-IV Das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders ist ein Klassifikationssystem der American Psychiatric Association (APA). Es beinhaltet speziellere und genauere diagnostische Kriterien, wodurch es Fachspezifisch sehr interessant ist. Im Gegensatz zur ICD-10 werden bei diesem System auch geschlechtsspezifische Unterschiede berücksichtigt. Die Definition einer depressiven Episode ist jener der ICD-10 gleich. Nur spricht man in diesem Klassifikationssystem von einer Major Depression. (vgl. Rothenhäusler 2005, S. 6) In meiner Arbeit verwende ich die Klassifizierung nach ICD-10. Dies ist ein weltweit anerkanntes Diagnosesystem der Medizin und findet auch bei uns sehr häufig Anwendung. Das DSM-IV System befasst sich primär mit der Beschreibung von psychischen Störungen, ist in Österreich und Deutschland jedoch nicht offiziell anerkannt. 4. Ursachen einer Depression Eine Depression lässt sich nicht auf eine einzelne Ursache zurückführen. Es wird von einem multifaktoriellen Geschehen ausgegangen. Dies meint die zahlreichen Bedingungen, die an der Entstehung, Auslösung sowie Aufrechterhaltung einer depressiven Erkrankung beteiligt sind. Mit Ursache meint man jene Faktoren beim Menschen, die Grundvoraussetzung für die Krankheitsentstehung sind. Bei der Depression gibt es körperliche, seelische und soziale Bedingungen die zu einer sogenannten „psychobiologischen Disposition“ führen. Beim Auftreten auslösender Ereignisse entwickelt sich die Erkrankung. 11 Wolfersdorf zitiert die amerikanischen Autoren Akisal und McKinney. Diese definieren die Depression als das Ergebnis des Zusammentreffens verschiedener Prozesse und Faktoren. Auf biologisch-physiologischer Ebene als auch auf lebensgeschichtlichbiographischer und aktuell psychosozialer Ebene. (vgl. Wolfersdorf 2002, S. 37f) Der Anstieg der Erkrankung wird häufig mit den veränderten Lebensverhältnissen in Verbindung gebracht. Dies wären die Auflösung der Großfamilien, die Beschleunigung von Informationsprozessen sowie die bessere Diagnostik und Sensitivität in der Ärzteschaft und der Bevölkerung. (vgl. König 2008, S. 23) 4.1 Genetische Disposition Eine genetische Disposition zur depressiven Erkrankung konnte vielfach nachgewiesen werden. Eltern geben körperliche und vielleicht auch psychische Charakteristika an ihre Kinder weiter. Somit wird eine gewisse Anfälligkeit für die Erkrankung vererbt, welche sich auch in den familiären Häufungen depressiver Störungen nachweisen lässt. Die durchschnittliche Konkordanzrate affektiv erkrankter Zwillingspaare beträgt für eineiige Zwillinge rund 70 Prozent, für zweieiige etwa 19 Prozent. Etwa die Hälfte der PatientInnen, die an einer affektiven Psychose leiden, haben einen Elternteil, mit eben dieser Erkrankung. Über eine einheitliche genetische Grundlage besteht derzeit noch Uneinigkeit. (vgl. Wolfersdorf 2002, S. 39) 4.2 Psychologische Faktoren Für die Entstehung einer Depression haben psychosoziale Belastungsfaktoren eine maßgebliche Bedeutung. Dies ist der Verlust einer geliebten Person, das Erleiden einer Funktionsunfähigkeit im körperlichen Bereich, Partner- und Familienprobleme, Arbeitslosigkeit, Schulden und andauernder psychischer Druck. (vgl. König 2008, S. 26) Nachfolgend werden einige Modelle und Theorien zur Depressionsentstehung erläutert. 12 4.2.1 Tiefenpsychologisches Modell Dieses besagt, dass der Grundstein für die Depression schon in der frühen kindlichen Entwicklung liegt. Eine besondere Rolle spielt dabei die Beziehung zur Mutter bzw. der frühen Bezugsperson. Frühkindliche Mangelerfahrungen entstehen zum Beispiel durch schwere Versagens- oder auch massive Verwöhnerlebnisse, welche zur Hemmung der Entwicklung führen können. Weiters durch eine unzureichende emotionale Förderung und Anerkennung in der Interaktion zwischen Bezugsperson und Kind. Die gestörte Beziehung äußerst sich dadurch, dass das Kind glaubt, es werde nicht geliebt, es sei nichts wert und es werde nicht ausreichend versorgt. Andererseits kann auch eine ausgeprägte emotionale Überbedürftigkeit entstehen, welche sich in einem starken Bedürfnis nach Zuwendung, Anerkennung und Nähe ausdrückt. Um die geringe Selbstachtung und das Selbstwertgefühl durch Fremdwertschätzung zu kompensieren, gehen depressive Menschen sehr enge Liebesbeziehungen ein und führen ein Leben nach überhöhten Leistungsnormen. (vgl. Wolfersdorf 2002, S. 39ff) 4.2.2 Theorie der erlernten Hilflosigkeit Diese Theorie geht auf den Psychologen Martin E. P. Seligman zurück. Depressionen entstehen als Folge mangelnder Kontrolle über Ereignisse. Der Betroffene ist davon überzeugt, dass alles was schief geht, seine eigene Schuld ist und er dies weder kontrollieren, noch verändern oder beeinflussen könne. Von der Zukunft wird auch nur selbstverschuldetes Negatives erwartet, eine Vorstellung über „bessere Zeiten“ gibt es nicht. Durch das Gefühl der Nichtkontrolle und Hilflosigkeit haben viele depressive Menschen die Einstellung, am besten gar nichts zu tun, da es ja doch keinen Sinn hat. (vgl. Nuber 2001, S. 78) 4.2.3 Kognitive Theorie Es wird davon ausgegangen, dass in der Kindheit und Jugend ein negatives Selbstbild erworben wurde und zum Denkschema wird. Der Depressive neigt ebenso dazu, sich selbst, die Umwelt und seine Zukunft negativ zu beurteilen. 13 Die primitiven Denkmuster der Kindheit lösen sich normalerweise durch reifere Schemata ab. Diese werden jedoch nie vergessen und durch belastende Lebenserfahrungen wieder aktiviert. So kann ein Mensch auf die Trennung vom Partner mit Depressionen reagieren, weil er/sie als Kind von Vater oder Mutter verlassen wurde. (vgl. Nuber 2001, S. 78) 4.3 Biologische Faktoren Im neurobiochemische Modell haben Neurotransmitter (Botenstoffe, für die Weiterleitung von Signalen) eine besondere Bedeutung. Die Rolle von Serotonin und Noradrenalin ist dabei am besten erforscht, da sie der Informationsübertragung dienen. Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass bei Depressionskranken ein Noradrenalin- und Serotoninmangel besteht. Dadurch kommt es zu Kommunikationsproblemen zwischen den Nervenzellen. Positive Gefühle kommen nicht mehr an, alles schlägt in Grübeleien und gedrückte Stimmung um. Die medikamentöse Depressionstherapie zielt darauf ab, diesen Mangel zu beheben und den Neurotransmitterspiegel im Gehirn wieder zu erhöhen. (vgl. Wolfersdorf 2002, S. 45) Neben den biologischen Ursachen gibt es auch biologische Auslöser für Depressionen. Dies können z.B. Veränderungen im Hormonsystem, körperliche Erkrankungen oder eine chronische Überbelastung sein. Vor allem auf Veränderungen im Leben, Störungen des gewohnten Ordnungssystems, Neuorientierungen und Entwicklungsprozesse reagieren Menschen die zur Depressivität neigen stärker als nicht depressive. (vgl. Wolfersdorf 2002, S. 47) Daraus lässt sich ableiten, dass all diese Theorien über Ursachen und Auslöser sinnvoll sind, sich gegenseitig nicht ausschließen, sondern häufig nebeneinander vorliegen. Es ist immer die Summe der Faktoren, die eine Depression verursachen. Ob die unterschiedlichen Belastungen in den aktuellen Lebenssituationen zu einer affektiven Störung führen, hängt wesentlich von den Bewältigungsstrategien der Person ab. Zudem ist die Psyche eines Menschen durch das Geschlecht unterschiedlich geprägt und muss in einer umfassenden Depressionsbehandlung immer berücksichtigt werden. (vgl. König 2008, S. 31) 14 5. Verschiedene Depressionsformen Nach der Verursachung, dem Schweregrad und den Symptomen werden verschiedene Formen der psychischen Erkrankung unterschieden. Durch die Ätiologie kommt es zu einer Dreiteilung depressiver Symptome in endogene (genetische), psychogene und somatogene (biologische) Depressionen. Dieses triadische System findet im klinischen Bereich nur noch teilweise Anwendung. Denn mit der Einführung der Klassifikationssysteme ICD-10 und DSM-IV wurde das bestehende ätiopathogenetisch orientierte Einteilungssystem aufgehoben. (vgl. Kubny-Lüke 2003, S. 167) 5.1 Endogene Depression Zum Charakteristikum der endogenen Depression zählt ein Verlauf mit wiederkehrenden unipolaren oder polaren Zuständen. Mit dem Endogenitätsbegriff verbindet sich die Sichtweise auf einer „im Inneren“ angesiedelten oder anlagebedingten Krankheitsursache. Sie tritt ohne ersichtliche körperliche oder psychische Auslöser aus. Für eine schwere endogene Depression wird sehr häufig auch der Begriff Melancholie verwendet. (vgl. Rothenhäusler 2005, S. 3) Hier liegt ein Vollbild des depressiven Syndroms vor, mit durchgehender affektiver Herabgestimmheit, Freudlosigkeit, Schuldgefühlen und Selbstwertproblemen, welche bis zum depressiven Wahn gesteigert werden können. (vgl. Wolfersdorf 2002, S. 50) 5.2 Psychogene Depression Diese Art der Depression geht auf seelische Ursachen zurück. Unterschieden werden die reaktive Depression, die Erschöpfungsdepression und die neurotische Depression. (vgl. Rothenhäusler 2005, S. 3) 15 Die reaktive Depression kommt in der Bevölkerung am häufigsten vor und es kann ganz eindeutig ein Auslöser identifiziert werden. Das sind leidvolle Erfahrungen wie der Tod eines nahe stehenden Menschen, Trennung vom Partner, Auszug der Kinder aus dem Elternhaus und Arbeitsplatzverlust. Die Auslöser können nicht nur personenbezogen sein, sondern auch mit dem Verlust des eigenen Lebenskonzeptes zusammenhängen. So muss zum Beispiel nach dem Verlust einer Extremität der bisherige Lebensplan aufgegeben werden. (vgl. Nuber 2001, S. 63) Erschöpfungsdepressionen entstehen durch den Druck chronischer, beruflicher oder privater Überforderungen. Der belastende Faktor ist dabei nicht der körperliche Stress, sondern die emotionale Dauerbelastung. (vgl. Wolfersdorf 2002, S. 52f) Die neurotische Depression (Dysthmia) ist im Gegensatz zur Major Depression eine leichter Form der affektiven Störung. Hauptmerkmal ist eine chronische Verstimmung, welche seit mindestens zwei Jahren besteht. Verdrängte frühkindliche Traumatisierungen können durch ein aktuelles schmerzliches Ereignis reaktiviert werden und Gefühle des Ungeliebtseins, des Vernachlässigt werdens hervorrufen. (vgl. Nuber 2001, S. 63) 5.3 Somatogene Depression Als somatogene Depression werden organisch bedingte oder körperlich begründbare Depressionen bezeichnet. Meist besteht ein direkter Zusammenhang mit einer körperlichen Erkrankung. Von einer organischen Depression spricht man dann, wenn es sich um eine Erkrankung des Gehirns bzw. Nervensystems handelt. Symptomatische Depressionen sind hingegen auf allgemeine körperliche Krankheiten zurückzuführen. Viele körperliche Erkrankungen, wie etwa Infektionskrankheiten, endokrine Krankheiten, neurologische Erkrankungen, sowie kardiovaskuläre und pulmonale Erkrankungen, können mit einer depressiven Symptomatik einhergehen. Jedoch können auch bestimmte Medikamente, zum Beispiel jene gegen Bluthochdruck, depressionsauslösend wirken. (vgl. Wolfersdorf 2002, S. 54) 16 5.4 Komorbidität bei depressiven Erkrankungen Unter dem Begriff der Komorbidität ist ein zusätzlich zur Grunderkrankung vorliegendes Krankheitsbild gemeint. In der Literatur wird häufig über ein gleichzeitiges Vorkommen von Depressionen mit Angststörungen, Zwängen, Essstörungen, posttraumatischen Belastungsstörungen, Persönlichkeitsstörungen, Substanzmissbrauch und schizophrenen Störungen berichtet. (vgl. Hautzinger/Bronisch 2000, S. 12) Weiters ist zu beachten, dass es bei den „Zweiterkrankungen“ geschlechtsspezifische Unterschiede gibt. Männer leiden häufiger an zusätzlichen Suchterkrankungen und Persönlichkeitsstörungen. Ein Suchtverhalten lässt sich jedoch auch schon oft vor einer Depression beobachten. Angst und neurotische Störungen treten eher bei Frauen auf. (vgl. König 2008, S. 25) Daraus lässt sich ableiten, dass Männer und Frauen mit derselben Diagnose „Depression“, geschlechtsbedingt einer unterschiedlichen Therapie bedürfen. Zudem treten typische Vorerkrankungen bzw. Zusatzerkrankungen auf. Auch diese sind wiederum sehr unterschiedlich und typisch für Männern oder Frauen. 17 6. Geschlechtsspezifische Determinanten für Depressionen Das biologische Geschlecht (Sex) und Gender als die soziale Geschlechtsrolle bestimmen wesentlich die Gesundheit und Krankheit von Frauen und Männern. Diese Rollen sind mit geschlechtsspezifischen Einstellungen und Gesundheitskonzepten verbunden. Aufgrund der Eindimensionalität der Geschlechtsstereotypen entstehen Risiken für die körperliche und psychische Gesundheit. (vgl. Möller-Leimkühler 2009, S. 412) Es ist bekannt, dass Frauen ungefähr doppelt so häufig von der Krankheit Depression betroffen sind als Männer. Daraus lässt sich eine Überrepräsentativität erkennen. Dies geht damit einher, dass es zwischen Männern und Frauen im Umgang mit Gefühlen einen erheblichen Unterschied gibt. Dennoch darf nicht vergessen werden, dass auch immer häufiger Männer an der „neuen Volkskrankheit“ erkranken. Diese weisen jedoch andere Symptome auf, wodurch psychische Störungen unerkannt bleiben und nicht frühzeitig behandelt werden können. Geschlechtsunterschiede gibt es hinsichtlich der Häufigkeit, der Symptomatik und dem Verlauf von psychischen Erkrankungen. (vgl. König 2008, S. 33) Durch das raschere Aufsuchen von Hilfe, wird bei Frauen eine Depression schneller erkannt als bei Männern. Die Diagnosesysteme beinhalten meist nur Symptome die auf eine typisch weibliche Form der Krankheit zutreffen. Bei Männer kann es deshalb sehr leicht zu einer Unter- oder Fehldiagnostizierung kommen. Die Berücksichtigung der Geschlechtsunterschiede in der Behandlung und Diagnosestellung sind somit unerlässlich. Diese Erkenntnisse über die geschlechtsspezifischen Unterscheidungen gewinnen auch zunehmend in der Medizin an Bedeutung. Neben den biologischen Aspekten werden auch die sozialpsychologischen Aspekte des Geschlechts (Gender) in Forschung, Diagnostik, Therapie und Rehabilitation berücksichtigt. Dies ist Voraussetzung um eine bedarfsgerechte Versorgung zu fördern. Ebenso sollen systematische Verzerrungen bei Diagnose oder Therapie infolge stereotyper Vorstellungen von „männlich“ und „weiblich“ vermieden werden. (vgl. Möller-Leimkühler 2009, S. 412f) 18 7. Depressionen bei Frauen Wie bereits gehört, leiden Frauen häufiger an Depressionen als Männer. Das Verhältnis wird in den meisten Studien mit 2:1 definiert. Die Weltgesundheitsorganisation bezeichnet die Krankheit als „leading disease burden“ für Frauen, das heißt Depressionen sind die Hauptursache wenn Frauen erkranken oder sterben. In den entwickelten Ländern sind mehr als 20 Prozent der weiblichen Bevölkerung von der psychischen Störung betroffen. (vgl. Nuber 2001, S. 41) Es gibt zahlreiche Gründe für die höhere Erkrankungsrate. Eine Aspekt ist, dass Frauen eher ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen, über ihre Probleme und Gefühle sprechen und Depressionen somit häufiger und schneller diagnostiziert werden können. Andererseits stellt man sich die Frage, ob Frauen aufgrund ihrer Stellung in der Gesellschaft und ihrer schlechteren sozioökonomischen Bedingungen eher dazu neigen, depressiv zu werden. Jedoch gibt es für keine „Theorie“ eine eindeutige Bestätigung. (vgl. Baur 2008) 7.1 Symptomatik Grundsätzlich sind die Kernsymptome einer Depression bei Frauen und Männern die gleichen. Die Beschwerden können vielfältig sein, dennoch gibt es typische Hauptsymptome. Hierbei handelt es sich um depressive Verstimmungen, Freud- und Gefühllosigkeit, Suizidgedanken, Selbstvorwürfen, Lust- und Antriebslosigkeit und Schlafstörungen. Der/die PatientIn fühlt sich bedrückt und niedergeschlagen und ist nicht in der Lage sich selbst aus diesem Zustand zu befreien. Mit der Depression gehen häufig auch körperliche Symptome wie Herzklopfen, Schweißausbrüche, Atemnot und Zittern einher. Frauen weisen zusätzlich oft Angststörungen und neurotische Störungen auf, als auch Phänomene wie Mutlosigkeit und Grübeln. (vgl. Wolfersdorf 2002, S. 15) Da Frauen über ihre Ängste und Stimmungsschwankungen sprechen, werden sie schneller als depressiv eingestuft und gelten als das „schwache“ Geschlecht. Es ist jedoch fraglich, ob die Depression bei Männern tatsächlich seltener vorkommt. Wahrscheinlicher ist, dass sie schwerer zu diagnostizieren ist, da sie nicht bereit sind über sich selbst und ihre Gefühle zu sprechen. (vgl. König 2008, S. 37f) 19 7.2 Mögliche Ursachen und Auslöser Die Geschlechtsunterschiede sind biologisch, psychosozial und kulturell bedingt. Weibliche Sexualhormone und frauenspezifische Einflüsse wie Menstruation, Geburt und Menopause können ebenso eine Rolle spielen wie geschlechtsspezifisches Rollenverhalten und Rollenkonflikte, Gewalt, Missbrauch und sozialer Status. Es ist von einem multifaktoriellen Geschehen auszugehen. (vgl. Riecher - Rössler 2008, S. 31) 7.2.1 Hormoneller Einfluss Die meisten Erklärungsversuche für die extremen Geschlechtsunterschiede bei Depressionen beziehen sich auf die biologischen Zusammenhänge. Psychische Störungen bei Frauen korrelieren meist mit dem weiblichen Lebenszyklus und treten vor allem dann auf, wenn es zu einer Veränderung der Lebensepisode kommt. (vgl. König 2008, S. 39) In jüngster Zeit mehren sich die Vermutungen, dass Frauen auf jahreszeitabhängige Veränderungen und Umwelteinflüsse anders reagieren als Männer. Aufgrund ihrer sozialen und psychosozialen Situation weisen sie häufiger depressive Symptome auf als das männliche Geschlecht. (vgl. Nuber 2001, S. 46) 7.2.2 Einfluss der traditionellen Frauenrolle Depressionsstudien der letzten 20 Jahre belegen, dass die hohe Depressionsrate am ehesten durch die psychosozialen Faktoren erklärt werden können. Diese hängen sehr stark mit der Lebenslage und mit den typisch weiblichen Rollenbelastungen zusammen. Eine wichtige Rolle bei den Geschlechtsunterschieden spielt aber auch der soziale Status, die Unterschiede im sozialen Stress und in der sozialen Unterstützung die sie bekommen. (vgl. Möller-Leimkühler 2009, S. 413) Depression ist eine Stresskrankheit – je mehr Stress es im Leben einer Frau gibt, desto höher ist die Gefahr depressiv zu werden. 20 Frauen leiden meist unter der Mehrfachbelastung von Haushalt, Familie, Beruf und Kindererziehung oder Angehörigenbetreuung. Untersuchungen verweisen auf einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Depressionen und Familienstand. Demnach sind ledige Frauen weniger depressiv als vermählte Geschlechtsgenossinnen. Umgekehrt leiden aber alleinstehende Männer häufiger an psychischen Problemen als verheiratete, weshalb man annehmen kann, dass die Ehe für Männer einen Schutz vor depressiven Störungen bietet. Frauen werden dadurch verletzlicher, da eheliche Spannungen, Unzufriedenheit mit der Beziehung und Unverständnis für sie einen größeren Stress darstellen. Auch die Versorgung kleiner Kinder ist ein wesentlicher Faktor zur Entstehung der Depression. Das Problem der Frauen ist, dass sie sich für das Klima in Partnerschaft und Familie verantwortlich fühlen. Deshalb haben viele mit gesellschaftlichen Isolationen und zwischenmenschlichen Problemen zu kämpfen, welche wiederum Risikofaktoren für die Krankheitsentstehung darstellen. (vgl. Nuber 2001, S. 48) Einen positiven Einfluss auf die psychische Stabilität der Frauen hat die Berufstätigkeit. Es kommt zur Förderung von Unabhängigkeit, Zufriedenheit, sozialen Kontakten und strukturierten Arbeitsbedingungen. Die Berufstätigkeit senkt sowohl bei Männern als auch bei Frauen die Depressionsrate. (vgl. Baur 2008) 7.2.3 Entwicklung und Erziehung Eine weitere Ursache in der höheren Depressionsrate der Frauen dürften die frühen Unterschiede in der Erziehung sein, die das spätere geschlechtsspezifische Rollenverhalten stark prägen. Mädchen werden nach der traditionellen Frauenrolle erzogen, wonach sie ordnungsliebend, sanft, bescheiden, häuslich, fürsorglich und geduldig sein sollen. (vgl. Nuber 2001, S.50) Die weibliche Sozialisation führt zu einer erlernten Hilflosigkeit, einem geringen Selbstvertrauen, Passivität und Abhängigkeit. Dies sind alles Faktoren welche die Entstehung von psychischen Erkrankungen begünstigen. 21 Frauen entwickeln zudem die Tendenz, Konflikte zu verinnerlichen und mit Schuldgefühlen und Depressionen zu reagieren. Außerdem erfahren viele Gewalt, physischen oder sexuellen Missbrauch. Traumatische Kindheitserfahrungen führen bei zwei Drittel der Betroffenen zu kognitiven und emotionalen Schädigungen. Nach einer Gewalterfahrung werden sehr häufig depressive Symptome angegeben. Der Zusammenhang zwischen sexuellem Missbrauch und Depression konnte durch zahlreiche Untersuchungen bestätigt werden. Psychische Störungen treten bei Personen mit Missbrauchserfahrung häufiger auf als bei jenen, die diese Erfahrungen nicht machen mussten.(vgl. Riecher - Rössler 2008, S. 32) Zudem lässt sich bereits in der Pubertät feststellen, dass Mädchen mit sich, ihrem Aussehen und ihrem Leben unzufrieden sind. Viele leiden unter Kopf- und Magenschmerzen, fühlen sich niedergeschlagen und schlafen schlecht. Noch heute stellen sich junge Mädchen stark in Frage, haben ein geringes Selbstwertgefühl und wissen nicht welcher Platz in der Gesellschaft ihrer ist. (vgl. Nuber 2001, S. 52) 7.2.4 Pessimistische Lebenseinstellung Hierbei handelt es sich um psychische Ursachen, welche die Entstehung einer Depression fördern. Der Umgang mit depressiven Stimmungen ist im Vergleich zu den Männern ganz anders. Männer versuchen sich abzulenken, während Frauen über ihre Stimmung nachdenken und versuchen sie zu analysieren. Sie machen sich häufiger selbst Vorwürfe und Grübeln, was bereits ein wesentliches Symptom depressiven Verhaltens ist. Psychologen fanden heraus, dass Frauen einen selbstschädigenden Denkstil haben und die Bewältigungsversuche nicht geeignet sind, um Unheil von ihnen abzuwenden. Außerdem kommt es zu einer verstärkten Reaktion, was anderen passiert. Wenn Menschen in einer belastenden Situation keinen günstigen kognitiven Verarbeitungsstil anwenden, steigt die Gefahr für depressive Erkrankungen. (vgl. Nuber 2001, S. 54f) 22 7.3 Epidemiologie Die höheren weiblichen Depressionsraten entstehen im frühen Erwachsenenalter, erreichen einen Gipfel im mittleren Lebensalter und sinken in der postmenopausalen Phase wieder ab. Am häufigsten erkranken Frauen im Alter zwischen 25 und 45 an einer Depression. Das Auftreten von Symptomen kann bereits in der Lebensphase der Pubertät beginnen. Frauen haben nahezu ihr ganzes Leben mit Hormonschwankungen zu tun. Depressionen treten dann häufiger auf, wenn die Konzentration der Hormone im Blut niedrig ist. (vgl. Nuber 2001, S. 44) Das „Prämenstruelle Syndrom“ (PMS) lässt mehr als zwei Drittel der Frauen Monat für Monat in Depressionen verfallen. Dies hat nicht nur körperliche sondern auch psychische Auswirkungen. Gekennzeichnet wird diese Phase des Zyklus von Stimmungsschwankungen, die sich in Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit oder Wertlosigkeit äußern. Von einer prämenstruellen Depression (PDS) spricht man dann, wenn Frauen ihren Alltag nicht mehr erledigen können. Typische Symptome sind Heißhunger, Interessensverlust, Anspannung, Reizbarkeit, Völlegefühl, Kopfschmerzen, Brustschmerzen usw. Rund 80 Prozent der Frauen leiden Monat für Monat an diesen Symptomen, 20 Prozent benötigen Hilfe und nehmen diese auch in Anspruch. Der Anteil der Frauen, die so beeinträchtigt sind, dass das Privat- und Berufsleben darunter leidet, liegt bei fünf bis zehn Prozent. Da die Beschwerden nach wenigen Tagen wieder verschwinden, wird sehr oft keine Notiz davon genommen. (vgl. Wiegmann o.J.) Viele Frauen fallen nach der Geburt in ein schwarzes Loch und erkranken an der sogenannten Wochenbettdepression. Schätzungen zu Folge treten diese bei 50 bis 80 Prozent der Mütter direkt nach der Geburt auf. Die harmlosere Form, der „Babyblues“, ist meist nur von kurzer Dauer und hat mit der körperlichen und hormonellen Umstellung nach der Entbindung zu tun. 23 Bei einer Wochenbettdepression treten wiederum typisch depressive Symptome auf. Es kommt zu Weinkrämpfen, Erschöpfungszuständen, Reizbarkeit, zur Überbelastung und Angst vor neuen sowie auch unbekannten Aufgaben. Weiters empfinden die Mütter Schuldgefühle, da sie nicht über das Neugeborene glücklich sein können und sie mit deren Pflege überfordert sind. (vgl. Nuber 2001, S. 42) Frauen die an einer Wochenbettdepression leiden benötigen professionelle Hilfe, eine stabile Partnerbeziehung, sowie den Rückhalt von der Familie. Nicht nur weil eine hohe Selbstmordgefahr besteht, sondern auch da sich in der Zeit der Depression der Kontakt zwischen Mutter und Baby nicht richtig entwickeln kann. (vgl. Wiegmann, Depressionen bei Frauen) Auch die Zeit der Menopause birgt die Gefahr zur Entstehung einer Depression. Einerseits wird das Ende der Fortpflanzungsfähigkeit markiert, andererseits muss man sich mit dem biologischen Älterwerden auseinandersetzen. Aus diesem Grund leiden circa 15 Prozent der Frauen im Klimakterium an starken und echten Depressionen. (vgl. Wiegmann, Depressionen bei Frauen) Schätzungen besagen, dass fünf bis zehn Prozent der Allgemeinbevölkerung unter einer Winterdepression leiden, welche in jedem Lebensalter auftreten kann. Auch diese Form wird bei Frauen etwa dreimal so häufige diagnostiziert als bei Männern. Als Ursache nehmen Forscher an, dass es geschlechtsspezifische physiologische Reaktionen auf die Veränderung von Lichtverhältnissen gibt. Ein weiterer Grund könnte die verringerte Serotoninsynthese bei Frauen sein, wodurch das Depressionsrisiko erhöht wird. (vgl. Nuber 2001, S. 45f) Über die Häufigkeitsverteilung der Depressionen, welche nach ICD-10 klassifiziert werden, konnte ich in der Literatur nichts finden. Die oben genannten Formen der psychischen Erkrankung beziehen sich lediglich auf die biologischen Ursachen und Faktoren die bei Frauen häufig zu einer Depression führen. Sie haben immer mit den hormonellen Schwankungen zu tun. 24 8. Depressionen beim Mann Depressionen werden von sehr vielen als „Schwächlingskrankheit“ bezeichnet, was man(n) nicht zugibt. Viele Männer sind somit Meister im Ignorieren der Symptome und gestehen sich keine psychische Schwäche oder Erkrankung ein. Auch in der heutigen Zeit herrscht die Meinung vor, dass Männer nicht verletzlich und schwach sein dürfen. Sie sind das starke Geschlecht und müssen Schmerzen selbst überwinden. Die Angst, sich eine Frauenkrankheit einzugestehen, treibt viele Männer dazu, ihr Leiden zu verdrängen. Inzwischen wurde jedoch herausgefunden, dass Depressionen in der männlichen Bevölkerung immer häufiger auftreten als vermutet. Besonders erschreckend ist, dass die Zahl der depressiven jungen Männer immer mehr zunimmt. Etwa sieben bis 12 Prozent sind von der neuen Volkskrankheit betroffen. (vgl. Kogler/ Kaiser-Kaplaner 2003) 8.1 Klinisches Bild der Männerdepression Viele Männer wollen es nicht zugeben, dass Faktoren wie Arbeitslosigkeit, Einsamkeit oder die Trennung von einem/einer PartnerIn eine Belastung darstellen, ebenso wie dies bei Frauen der Fall ist. Dennoch äußern sich diese psychischen Störungen beim Mann oft untypisch und weisen nicht immer nur die klassischen Depressionssymptome auf. (vgl. Kogler/ Kaiser-Kaplaner 2003) Es gibt typisch männliche Symptome wie Gereiztheit, erhöhte Feindseligkeit, eine hohe Risikobereitschaft, Neigung zu niedrige Vorwürfen Stresstoleranz, und Agitiertheit. Zornattacken, Besonders geringe stark Impulskontrolle, ausgeprägt ist der Zusammenhang zwischen Depression und Aggressivität. Die Patienten tendieren oft grundlos zur Überreaktion, können wegen Kleinigkeiten ausrasten und bereuen ihren Ausbruch hinterher sofort. 25 Während dieser Zornattacken können zusätzlich vegetative Symptome wie Herzklopfen, Kurzatmigkeit, Hitzewallungen, Schwindelgefühl, vermehrtes Schwitzen und Zittern auftreten. Im Gegensatz zu Frauen besteht bei Männern ein erhöhtes Selbstmordrisiko. (vgl. Kogler/ Kaiser-Kaplaner 2003) Durch einen verstärkten Konsum von Suchtmitteln wie Alkohol, Drogen oder Nikotin versuchen viele Männer ihre verborgene Depression zu kompensieren. Andere wiederum betäuben ihre Unzufriedenheit mit sportlicher Überaktivität, einem planlosen Aktionismus in der Arbeit oder wahllosen sexuellen Abenteuern. Männer wollen ein Problem nicht psychisch sehen und gestehen sich nur körperliche Beschwerden ein. Da diese Auffälligkeiten in den gängigen diagnostischen Verzeichnissen nicht vorkommen, kommt es häufig zu einer Unterdiagnostizierung bzw. einer Fehldiagnose von depressiven Symptomen bei Männern. Die ersten Anzeichen einer Depression werden oft als Persönlichkeitsstörung oder Neurose fehlinterpretiert. (vgl. Kogler/ Kaiser-Kaplaner 2003) Auch Fehldiagnosen in Richtung Alkoholabhängigkeit und Erschöpfungszustand, welche dann im Zentrum der therapeutischen Intervention stehen, werden gestellt. Folglich bleibt die Depression oft unerkannt und kann auf Grund dessen nicht entsprechend und frühzeitig behandelt werden. (vgl. Möller-Leimkühler 2009, S. 417) 8.2 Ursachen Auch für Männer gibt es spezifische Risikofaktoren und Stressoren, welche die Entstehung einer Depression fördern. Diese beziehen sich vorwiegend auf die Sozialisation und ihr Selbstvertrauen, dass sehr stark im Zusammenhang mit dem sozialen Status, Erfolg, Geld und der Arbeit steht. 26 8.2.1 Konstrukt der traditionellen Maskulinität Im Gegensatz zu Frauen, die aufgrund der interpersonellen Orientierung anfällig für Beziehungsstress und Depressionen sind, orientieren sich Männer evolutionsbiologisch am sozialen Status. Bei Bedrohung dessen, weisen sie starke psychobiologische Stressreaktionen auf. Traditionelle Geschlechtsstereotypen wie Macht, Dominanz, Kontrolle, Mut, Leistungs- und Wettbewerbsorientierung, Unabhängigkeit, Unverletzlichkeit, als auch Aktivität sind Wertvorstellungen und Handlungsleitlinien für die Männer. Um diese Idealnormen zu erreichen, müssen weibliche Gefühle wie Angst, Unsicherheit, Schwäche und Traurigkeit unterdrückt werden. Diese emotionale Kontrolle kann auf Dauer gesundheitsschädigend und ein Auslöser von Depressionen sein. (vgl. Möller-Leimkühler 2009, S. 414) Das Selbstvertrauen der Männer ist leistungsorientiert und hat auch mit Konkurrenzkampf zu tun. Wenn sie das Gefühl bekommen, dass sie niemals ihre gesetzten Ziele erreichen und die Bedürfnisse in ihrer Beziehung nicht erfüllt werden, geraten sie in Gefahr eine Depression zu entwickeln. Somit beschreiben sie eine depressive Erkrankung auch anders als die Frauen. Größtenteils wird von arbeitsbezogenem Stress, wirtschaftlichen Misserfolgen, Konkurrenzkampf oder geringem Status berichtet. „Ich habe es nie geschafft, den Erfolg meines Vaters zu erreichen“, oder „Ich werde von jüngeren Kerlen ersetzt“, reflektieren Gefühle der Überlastung, der Angst vor Verantwortung, vor Versagen und vor dem Druck der Außenwelt. (vgl. Papp 1996, S. 60) Über ihre Enttäuschungen und Frustrationen sprechen sie auch nicht mit der Ehefrau. Man(n) muss alleine mit Problemen fertig werden, wodurch sich viele Frauen aus dem Innenleben ihres Ehemannes ausgeschlossen fühlen. Somit erhalten die Männer nicht die Unterstützung einer Beziehung, welche aber notwendig wäre. (vgl. Papp 1996, S. 60) 27 8.2.2 Männliche Stressverarbeitung Ein weiterer Stressfaktor für die Männer ist die Emanzipation der Frauen. Dies betrifft nicht nur die Erwerbstätigkeit sondern auch ihre Trennungsbereitschaft und Selbstständigkeit. Im Unterschied zu den Frauen, die ein Beziehungsende erleben, steigt das Depressionsund Suizidrisiko bei Männern um ein vielfaches. Somit kann angenommen werden, dass dies alles Risikofaktoren sind, welche den sozialen Status bedrohen. (vgl. MöllerLeimkühler 2009, S. 415) 8.2.3 Hormonelle Veränderungen Der männliche Körper produziert mit zunehmendem Alter, ebenso wie Frauen in den Wechseljahren, weniger Hormone. So nimmt die Testosteronbildung ab einem Lebensalter von 50 Jahren ständig ab und geht bis zum 75. Lebensjahr um etwa 40 Prozent zurück. Das Testosteron dient der Regulation von sexuellen Funktionen wie Erektion und Ejakulation. Durch die verminderte Hormonausschüttung können Folgen wie Ermüdung, Verwirrtheit, Erektionsschwächen und der Verlust des sexuellen Interesses, auftreten. Diese Symptome sind denen einer Depression sehr ähnlich. Außerdem ist erwiesen, dass durch das Nachlassen des sexuellen Interesses und der Libido schwere seelische Störungen ausgelöst werden können. Da die Sexualität für Männer eine besondere Rolle spielt, ist es besonders schlimm, wenn „es“ nicht mehr richtig funktioniert. (vgl. Wiegmann, Depressionen bei Männern) 28 8.3 Epidemiologie Nicht nur bei Frauen ist das Phänomen der Wochenbettdepression zu betrachten. Laut einer Studie aus England weisen rund neun Prozent der jungen Väter nach der Geburt eines Kindes Gefühle wie Traurigkeit, Angst, Schlafstörungen und kein Interesse an Sex auf. Dieser Zustand dauert bei fünf Prozent der Männer bis zu einem halben Jahr an. Als Hintergrund wird angenommen, dass die Geburt ein tiefer Einschnitt in ihr Leben bedeutet und manche dadurch psychisch aus dem Gleichgewicht geraten. (vgl. Wiegmann, Depressionen bei Frauen) Von den erkrankten Männern sind die meisten von der Depressionsform „Dysthemia“ oder „reaktive Depression“ betroffen. Der Anteil an den Gesamterkrankungen wird auf 70 Prozent geschätzt. Ausgelöst werde kann diese Form der Depression durch ein einmaliges belastendes Ereignis, wie der Tod eines nahe stehenden Menschen, Trennung, Arbeitsplatzverlust oder Ähnliches. Weiters durch eine permanente Stresssituation, wie etwa das Zusammenleben mit einem/einer alkoholkranken/r PartnerIn oder durch bestimmte Erfahrungen, die in der Kindheit gemacht wurden. (vgl. Nuber 2001, S. 73) Natürlich sind auch andere Formen der Depression bei Männern vertreten, kommen jedoch nicht so häufig vor wie bei Frauen und äußern sich in der Symptomatik anders. 8.4 Ursachen der Unterdiagnostizierung In der Literatur werden als Gründe für die Unterdiagnostizierung und Unterbehandlung depressiver Männer das mangelnde Hilfe suchen, sowie der Genderbias in der Depressionsdiagnostik angeführt. Es besteht die Vermutung, dass Männer den Gang zum Arzt scheuen und wenig über ihre psychischen Probleme sprechen. Im Männlichkeitsstereotyp ist das Hilfesuchen nicht vorgesehen, da es die männliche Identität aufrecht zu erhalten gilt. Sie kommen nur zum Arzt um körperliche Krankheitssymptome behandeln zu lassen. (vgl. König 2008, S. 35f) 29 Psychische oder emotionale Probleme sind für Männer kein Konsultationsgrund und werden auch bei einem Arztbesuch nicht angesprochen. Zudem geht die Krankheit Depression oft mit der sozialen Stigmatisierung „Schwäche“ einher. Deshalb versuchen Männer ihre Gefühle und Symptome zu kompensieren und vor der Außenwelt „geheim zu halten“. (vgl. Möller-Leimkühler 2009, S. 414) Jedoch kann die Unterdiagnostizierung dieser Volkskrankheit beim Mann nicht nur auf die mangelnde Hilfesuche zurückgeführt werden, sondern auch auf den Genderbias in der Diagnostik. Wie bereits erwähnt, weisen Männer oft untypische, in der Depressionsdiagnostik nicht angeführte Symptome auf. Das Beurteilungsverfahren geht also vom Prototyp der weiblichen Depression aus, enthalten deren Symptome und Copingstrategien. Männliche depressionsabwehrende Strategien werden nicht erfasst, wodurch Fehldiagnosen in Richtung Alkoholabhängigkeit und Persönlichkeitsstörungen begünstigt werden. Gefordert wird deshalb eine Verbesserung der Depressionsdiagnostik, welche auch typische männliche Stresssymptome und Copingstrategien enthält. (vgl. Möller-Leimkühler 2009, S. 417f) 8.5 Suizid und Depression Die Depression ist heutzutage eine gut behandelbare Erkrankung, andererseits ist sie aber auch lebensgefährlich. So zählt sie neben sozialer Isolation, gescheiterten Ehen und Beziehungen, Arbeitslosigkeit, Hoffnungslosigkeit und lebensbedrohlichen Krankheiten als Hauptursache für Suizide. (vgl. Hautzinger/Bronisch 2000, S. 12) Aus der Gruppe der Schwer- und Schwerstdepressiven, die in psychiatrischen Einrichtungen behandelt werden müssen, begehen 56 Prozent einen Suizidversuch, rund 15 Prozent sterben durch Selbstmord. (vgl. Wolfersdorf 2002, S. 137) Die Selbsttötung wird von vielen Menschen als letzter Ausweg aus einer unerträglichen Situation gesehen. Meist wird die Hoffnung auf ein Leben ohne Depressionen aufgegeben und sie sehnen sich nach dem Tod, der als einzige Lösung erscheint. Rahel Beglinger beschreibt die Depression deshalb als so furchtbar, weil man keine äußeren Zeichen, keine Wunde, keine Narbe, kein Geschwür vorweisen kann und weil man so lange innerlich ausbrennt, bis man tot ist. 30 Menschen die an Selbstmord denken, senden Hilferufe aus die von den Angehörigen ernst genommen werden sollen. Häufig zu hören sind Aussagen wie „Mich mag sowieso keiner, ich bin ja keinem etwas wert, ich bin nichts wert. Das Beste ist, ich bringe mich um.“ oder „ Es wäre das Beste für meine Familie, wenn es mich nicht mehr gäbe.“ (vgl. Nuber 2001, S. 165f) Im Geschlechtervergleich ist es so, dass die Suizidrate von Männern drei- bis zehnmal höher ist. Generell kann gesagt werden, dass Frauen häufiger Selbstmordversuche unternehmen, diese meist aber als Hilfsappell gesetzt werden. Männer versterben deshalb öfters an Suizidversuchen, da sie auf Grund ihrer höheren biologischen Grundaggressivität und Impulsivität härtere Methoden wählen, welche mit größerer Sicherheit zum Tod führen. Zudem lässt sich bei ihnen mit fortschreitendem Alter ein signifikanter Anstieg der Selbstmordrate beobachten. (vgl. König 2008, S. 22f) 9. Bewältigungsstrategien und Therapieformen Viele Menschen sind der Ansicht, dass die Depression von selbst wieder weg geht und dass die Inanspruchnahme von Hilfe ein Zeichen der Schwäche darstellt. Weitere Hemmschwellen für das Aufsuchen kompetenter Hilfe sind neben der Antriebslosigkeit, Angst vor sozialer Ausgrenzung sowie der Glaube, dass ihnen nicht geholfen werden kann und sie selbst Verantwortung für ihren Zustand tragen. Wenn sich der/die Betroffene jedoch frühzeitig in Behandlung gibt, bestehen gute Chancen auf ein beschwerdefreieres Leben und einer Symptombesserung. So ist die Depressionstherapie heute komplizierter, aber auch langfristiger, umfassender und dadurch individueller, erfolg- und hilfreicher geworden. (vgl. Wolfersdorf 2002, S. 63) Grundsätzlich gibt es die medikamentösen und psychotherapeutischen Therapieformen, welche jedoch sehr häufig auch kombiniert werden, da dies am wirksamsten und sinnvollsten erscheint. Abhängig ist das aber immer von der Depressionsform. Je nach Art der Erkrankung, der Schwere, den Symptomen und dem Wunsch des Patienten werden verschiedene Schwerpunkte in der Therapie gesetzt. (vgl. Nuber 2001, S. 92) 31 Damit Depressive ein erfülltes Leben führen können, müssen sie zunächst akzeptieren, dass sie die Erfahrung der Erkrankung nie wieder aus dem Leben tilgen können und dass sie rechnen müssen, immer wieder depressive Phasen bewältigen zu müssen. Wie für jede andere Krankheit gilt auch hier die Formulierung von Sigmund Freud, dass das Ziel einer jeden Therapie nicht die vollständige Heilung ist, sondern ein Mensch dann als gesund gilt, wenn er liebes- und arbeitsfähig ist. Dies ist dann der Fall, wenn der Mensch relativ beschwerdefrei leben kann, er die Lebenssituationen mit den oft unveränderbaren Belastungen bewältigt und er eine positive Haltung sich selbst gegenüber und der Depression entwickeln kann. (vgl. Nuber 2001, S. 90f) 9.1 Medikamentöse Behandlung Wenn man von einer medikamentösen Therapie spricht, meint man immer das Verabreichen von Psychopharmaka wie Antidepressiva, Tranquilizer oder Hypnotika. Darunter versteht man Medikamente, die auf die Psyche einwirken, indem sie die Erregungsbildung und Informationsübertragung im zentralen Nervensystem beeinflussen. (vgl. Wolfersdorf 2002, S. 75) Antidepressiva wirken stimmungsaufhellend, sie sollen die Stimmung stabilisieren, Getriebenheit und Unruhe dämpfen oder Hemmungen und Antriebslosigkeit normalisieren. Weiters sollen die Medikamente Angst lösen, Schlaf-, Appetit- und Libidostörungen verbessern sowie die Einengung des Denkens lockern. Kurz gesagt ist das Ziel der Therapie mit Antidepressiva eine Linderung der akuten Depressionssymptome. (vgl. Wolfersdorf 2002, S. 81) Medikamentengruppen die häufig gegen Depressionen verschrieben werden, sind die trizyklischen Antidepressiva, Serotoninwiederaufnahmehemmer (SSRI) und die Psychopharmaka wie etwa Johanniskraut, Baldrianwurzel oder Hopfen. (vgl. Nuber 2001, S. 96) Grundregeln der psychopharmakologischen Depressionsbehandlung sind die ausführliche Aufklärung über Wirkung und Nebenwirkung, eine ausreichende und individuelle Dosierung, sowie eine Akutbehandlung oder die Erwägung der Langzeitbehandlung. (vgl. Stuppäck 2005, S. 12) 32 9.2 Nichtmedikamentöse Therapieformen Neben der Behandlung mit Medikamenten gibt es zahlreiche andere Therapieformen der Depression. Hierbei handelt es sich meist um verschiedene Strategien der Lebensbewältigung, welche eine individuelle Selbsthilfe zur Erfüllung von Bedürfnissen darstellen. Jeder Mensch entwickelt im Laufe des Lebens Methoden zur Problemlösung oder Konfliktbewältigung, welche nicht immer zum gewünschten Erfolg führen. Genau diese Bewältigungskonzepte sind ausschlaggebend, wie das Leben und der Alltag von Menschen mit einer Depression gestaltet werden, wie sich die Betroffenen mit ihrer Erkrankung, den Ursachen und den damit verbundenen Krisen auseinandersetzen. (vgl. König 2008, S. 49) 9.2.1 Psychotherapie Im Gegensatz zur medikamentösen Therapie, welche dem/der Betroffenen Erleichterung schaffen sowie dessen Symptome lindern kann, versucht die Psychotherapie Probleme zu lösen und eine Beziehung zum/zur PatientenIn aufzubauen. Hauptaufgabe ist es, dem/der Depressiven den Zugang zu ihren eigenen Gefühlen zu ermöglichen. Untersuchungen haben ergeben, dass es etwa 80 Prozent der psychotherapeutisch Behandelten nach der Therapie besser geht. Für den Erfolg ist dabei weniger die Therapiemethode, als vielmehr die Persönlichkeit des Therapeuten ausschlaggebend. (vgl. Nuber 2001, S. 103) Der/die PatientIn darf depressiv sein, es darf ihm/ihr schlecht gehen, er/sie darf weinen, verzweifeln und hoffnungslos sein. Ziel ist, dass der/die Betroffene für sein/ihr innerseelisches Erleben Verständnis bekommt. Das Gespräch mit dem/der Therapeuten/Therapeutin soll beruhigen, Hoffnung vermitteln und aufzeigen, dass es Therapiemethoden gibt die aus einer Depression heraushelfen können. (vgl. Wolfersdorf 2002, S. 102) Eine zusätzliche, positive und begleitende Unterstützung zur fachärztlichen Therapie bieten Selbsthilfegruppen. Die Betroffenen haben das Gefühl unter Gleichgesinnten zu sein und verstanden zu werden. In den Gruppensitzungen gibt es keine Ratschläge, keine Gegenfragen oder Antworten. (vgl. Nuber 2001, S. 142f) 33 9.2.2 Sport- und Bewegungstherapie Sport und Bewegung helfen vielen Menschen aus ihrem täglichen Stimmungstief heraus. Ebenso hat der Sport eine positive Wirkung auf depressiv Erkrankte und verbessert zudem unterschiedliche psychische und körperliche Funktionen. (vgl. König 2008, S. 61) Viele Depressive erleben ihren Körper als lebendig tot und fühlen sich von ihm entfremdet. Das Ziel der Sporttherapie ist es den eigenen Körper wieder wahrzunehmen und den Selbstausdruck zu erweitern. (vgl. Lehofer/Lehofer 2005, S. 43f) Zudem kann Sport in Gruppen durchgeführt werden, wodurch ein soziales Netzwerk entsteht. Betroffene haben die Möglichkeit, in Belastungssituationen aber auch im alltäglichen Leben, von Mitmenschen Unterstützung zu bekommen. Dies erfolgt etwa als Zugneigung, Trost, Wertschätzung, Ermutigung oder Orientierungshilfe bei der Suche einer Problemlösung. Dadurch steigt wiederum das psychische Wohlbefinden. (vgl. Schöbl 2000, S. 75) Grundsätzlich gibt es verschiedene therapeutische Zugänge um eine Depression zu behandeln. Neben den bereits genannten Möglichkeiten finden auch die Lichttherapie, die Mal- oder Musiktherapie ihren Einsatz. Trotz meiner Recherchen konnte ich aus der Literatur nicht herauslesen, welche Methoden bevorzugt bei Männern oder Frauen eingesetzt werden. Auch über die Erfolgsquoten einzelner Bewältigungsstrategien und Therapieformen gibt es keine genauen Angaben. In diesem Bereich ist meiner Meinung nach eine Forschung dringend nötig. Die bevorzugten Bewältigungsstrategien bzw. deren Erfolgsquoten müssen geschlechtsspezifisch aufgezeigt werden. Außerdem sollte der/die Betroffene für sich individuell entscheiden können, welche Therapieform angewandt wird. Nur durch Eigenmotivation und Freude kann der gewünschte Erfolg eintreten und eine Besserung der Lebensqualität hervorgerufen werden. 34 10. Auswirkungen auf die Angehörigen Die Welt ändert sich bei Depressionen nicht nur für den Erkrankten selbst, sondern auch für seine Umgebung. Besonders stark betroffen sind Angehörige und Freunde, welche häufig in Höhen und Tiefen mitgerissen werden. Dennoch versuchen sie das Gesamtgleichgewicht zu halten, was nur mit übermäßiger Anstrengung möglich ist. Die Angehörigen dürfen in dieser Situation nie vergessen, sich selbst ernst zu nehmen und nicht aufzugeben. Es hilft keinem etwas, wenn sich die Familienmitglieder selbstlos um den Erkrankten kümmern und letztendlich selbst in einer depressiven Leere landen. (vgl. Bock/Koesler 2005, S. 114f) Manfred Wolfersdorf, Leiter einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Bayreuth, rät den Angehörigen und Freunden von Depressiven folgender Umgang: Falsch ist • den Depressiven übermäßig zu umsorgen und einzuengen • den Depressiven misstrauisch und ängstlich zu überwachen • auf die Schulter zu klopfen und zu sagen „Es wird schon wieder“ • aggressiv und ablehnend zu reagieren • sich selbst zu überfordern und zu überschätzen • Sich vom depressiven Denken und den Stimmungen des Kranken anstecken und herabziehen zu lassen. Richtig ist • dem Depressiven Zuwendung zu geben, sich einfühlend und verständnisvoll zu verhalten • Nähe herzustellen, aber auch genug Distanz zu halten • Geduld mit sich selbst und dem Kranken haben • eigene Aggressionen und Enttäuschungen erkennen, zulassen aber nicht ausleben • den Depressiven zu Aktivitäten auffordern, aber nicht unter- oder überfordern 35 Natürlich sind diese Ratschläge in der Realität nicht immer so einfach erfüllbar. Wenn ein Familienangehöriger an Depressionen erkrankt, bedeutet dies immer eine grundlegende Veränderung für die gesamte Familie. (vgl. Nuber 2001, S. 146ff) Eine Beziehung wird stark belastet, wenn ein Partner an einer Depression erkrankt. Dabei übernimmt der/die jeweils Gesunde eine bestimmte Rolle. Diese ist davon abhängig, ob der Mann der depressiv Erkrankte ist oder die Frau. Leidet der Mann an einer Depression, übernimmt die Frau sehr häufig die aktive und dominante Rolle. Die Schwäche des Partners ermöglicht es ihr, die Macht in der Beziehung zu übernehmen. Ist jedoch die Frau depressiv, stellt sich der Mann oft als gesund und unbelastet dar. Für seine Partnerin zeigt er wenig Verständnis und Einfühlung, da klar ist, dass sie krank ist und er nichts damit zu tun hat. Doch Frauen wünschen sich in solchen Situationen die Kommunikation mit dem Ehegatten und dessen Unterstützung. (vgl. Nuber 2001, S. 162) Aus den Ratschlägen für einen richtigen Umgang mit Depressiven von Manfred Wolfersdorf geht nicht hervor, ob sowohl Männer als auch Frauen danach zu behandeln sind. Durch die unterschiedlichen Symptome, Zusatzerkrankungen und Bewältigungsstrategien würde es meiner Meinung nach mehr Sinn machen, die Geschlechter spezifisch aufzuzeigen und mehr zu berücksichtigen. Durch die Unterschiede in den Empfindungen sollten getrennte Leitlinien herausgegeben werden. Besonders empfehlenswert ist, die Angehörigen aufgrund der wichtigen Rolle die sie spielen, in die längerfristige Therapieplanung mit einzubeziehen. Ebenso dürfen Kinder von depressiv erkrankten Eltern nicht vernachlässigt werden. Sie benötigen ebenso Beachtung und professionelle Hilfe. 36 11. Schlussfolgerung Traurigkeit ist eine Emotion, die zu den menschlichen Empfindungen zählt, in allen Zeiten und Gesellschaften anerkannt wurde. Doch gerade in letzter Zeit wird dieses Gefühl immer häufiger als Depression diagnostiziert. Depressionen scheinen eine Krankheit der Neuzeit zu sein, deren Entstehung durch die ständig höher werdende Belastung in unserer modernen Gesellschaft, der Sorge von Arbeitslosigkeit, Stress im Beruf und einem veränderten Familienleben begünstig werden. Mit Daten und Fakten die ich in der Literatur finden konnte, habe ich die Hypothese „Depressionen nehmen ständig zu und Frauen sind häufiger betroffen als Männer“ bestätigt. Kurz zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Depression längst keine typische Frauenkrankheit mehr ist, sondern auch immer mehr Männer davon betroffen sind. Die signifikantesten Unterschiede, wodurch sich die erhöhte Depressionsrate bei Frauen erklären lässt, sind die Unterdiagnostizierung der Krankheit beim Mann und das Äußern verschiedener Symptome. Zudem kommt es durch die soziokulturellen Vorstellungen der Gesellschaft oft zur Stigmatisierung. Frauen dürfen Schwäche zeigen und Hilfe in Anspruch nehmen, bei Männern wird dies als unmännlich und schwach angesehen. Ein weiteres Problem liegt in den diagnostischen Leitlinien. Die atypischen Symptome der psychischen Störung bei Männern sind in diesem Diagnoseschemata nicht aufgenommen, wodurch die Erkrankung oft unerkannt bleibt. Es ist deshalb unbedingt erforderlich, differenzierte Instrumente zur Erfassung männlicher Depression für epidemiologische Zwecke zu entwickeln. Die Hauptschwierigkeit dieser Arbeit bestand darin, geschlechtsspezifische Daten zu finden. In der Literatur lässt sich sehr wenig zu den signifikantesten Unterschieden der Erkrankung bei Frau bzw. Mann finden. Eine genauere Erforschung in diesem Bereich ist meiner Meinung nach unerlässlich, da sich die Depression in unserer Gesellschaft zu einer Volkskrankheit entwickelt. 37 Zudem ist es sehr schwierig, nur einen speziellen Zugang zum Thema zu finden. Alles ist sehr komplex miteinander verbunden und diese Arbeit bietet nur einen kleinen Einblick in ein sehr umfangreiches Themengebiet. Depressionen erfordern aufgrund der Vielschichtigkeit und Größenordnung in Zukunft eine verstärkte epidemiologische Zuwendung. Durch das Schreiben dieser Arbeit habe ich herausgefunden, dass die Datenlage unvollständig ist. Es gibt keine gesicherten Aussagen über Morbiditätsveränderungen oder deren Determinanten. Diese Daten sind aber erforderlich, um eine adäquate Versorgung garantieren zu können. Auch der geschlechtsspezifische Zugang ist viel zu wenig erforscht. Abschließend lässt sich sagen, dass Depression nicht gleich Depression ist. Dies verdeutlichen die angeführten Tatsachen. Eine depressive Erkrankung kann sehr unterschiedliche Ausprägungen und Verläufe haben. Sie kann zum Lebensbegleiter werden oder eine einmalige Erfahrung bleiben. Es ist somit sehr schwierig eine eindeutige Antwort auf die Frage „Was ist eine Depression und wodurch wird sie verursacht?“ zu geben. Das Rätsel der psychischen Krankheit ist noch lange nicht gelöst. 38 12. Literaturverzeichnis Baur N. (2008) Depression und Geschlecht. [WWW Dokument] Verfügbar unter: http://www.depression.uzh.ch/page2/page9/page9.html [Datum des Zugriffs: 10.02.2010] Bock T., Koesler A. (2005) Bipolare Störungen: Manie und Depression verstehen und behandeln. Psychiatrie-Verlag GmbH, Bonn. Breyer-Pfaff U., Gaertner H.-J., Baumann P. (2005) Antidepressiva: Pharmakologie, therapeutischer Einsatz und Klinik der Depressionen. Band 5, 2. Auflage, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart. Hautzinger M., Bronisch T. (2000) Symptomatik, Diagnostik und Epidemiologie In: Hoffmann N., Schauenburg H. (Hrsg.) Psychotherapie der Depression: Krankheitsmodelle und Therapiepraxis-störungsspezifisch und schulenübergreifend. Georg Thieme Verlag, Stuttgart, S. 1-13. Hoffmann N., Schauenburg H. (Hrsg.) (2000) Psychotherapie der Depression: Krankheitsmodelle und Therapiepraxis-störungsspezifisch und schulenübergreifend. Georg Thieme Verlag, Stuttgart. Kogler A., Kaiser-Kaplaner E. (2003) Männer und Depressionen. [WWW Dokument] Verfügbar unter: http://www.psychosomatik.at/uploads/lexikon_pdf/maenner_depression.pdf [Datum des Zugriffs: 14.02.2010] König M. (2008) Geschlechtsspezifische Strategien der Lebensbewältigung bei chronisch depressiver Klientel im psychiatrischen Kontext. Masterarbeit, Karl-Franzens-Universität, Graz. Kubny-Lüke B. (2003) Ergotherapie im Arbeitsfeld Psychiatrie. Georg Thieme Verlag, Stuttgart. 39 Lehofer M., Lehofer C. (2005) Sport- und Bewegungstherapie In: Lehofer M., Stuppäck C. (Hrsg.) (2005) Depressionstherapien: Pharmakotherapie, Psychotherapie, Soziotherapie, ergänzende Therapien. Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York, S. 43-47. Lehofer M., Stuppäck C. (Hrsg.) (2005) Depressionstherapien: Pharmakotherapie, Psychotherapie, Soziotherapie, ergänzende Therapien. Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York. Möller-Leimkühler A. M. (2009) Männer, Depression und „männliche Depression“: Men, Depression and „Male Depression“. Fortschritte der Neurologie – Psychiatrie, 77, S. 412422. Nuber U. (2001) Depression – die verkannte Krankheit: Wissen, behandeln, mit der Krankheit leben. 8. Auflage, Kreuz Verlag, Zürich. Papp P. (1996) Geschlechtsunterschiede bei Depressionen. Systhema, 3, S. 57-67. Riecher-Rössler A. (2008) Geschlechterspezifische Aspekte der Depression Frauenspezifische Aspekte der Depression. Journal für Gynäkologische Endokrinologie, 2, S. 31-32. Rothenhäusler H.-B. (2005) Diagnostik der Depression In: Lehofer M., Stuppäck C. (Hrsg.) (2005) Depressionstherapien: Pharmakotherapie, Psychotherapie, Soziotherapie, ergänzende Therapien. Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York, S. 1-10. Schöbl B. (2000) Geschlechtsunterschiede bei Major Depression: klinische Merkmale, psychosoziale Faktoren und life events im Verlauf von drei Monaten. Diplomarbeit, KarlFranzens-Universität, Graz. Stuppäck C. (2005) Pharmakotherapie der Depression In: Lehofer M., Stuppäck C. (Hrsg.) (2005) Depressionstherapien: Pharmakotherapie, Psychotherapie, Soziotherapie, ergänzende Therapien. Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York, S. 11-17. 40 Wailand, Waitz (2009) Depression: Definition. [WWW Dokument] Verfügbar unter: http://www.onmeda.de/krankheiten/depression-definition-1538-2.html [Datum des Zugriffs: 05.02.2010] Wiegmann C., (o.J.) Depressionen bei Frauen [WWW Dokument] Verfügbar unter: http://www.depressionen-depression.net/frauen-depressionen/depressionen-beifrauen.shtml [Datum des Zugriffs: 12.02.2010] Wiegmann C., (o.J.) Depressionen bei Männern [WWW Dokument] Verfügbar unter: http://www.depressionen-depression.net/maenner-depressionen/depressionen-beimaennern.shtml [Datum des Zugriffs: 26.02.2010] Winkler D., Kasper S. (2007) Depression beim Mann. [WWW Dokument] Verfügbar unter: http://www.medizin-medien.at/mm/mm004/DepressionMannWinkler.pdf [Datum des Zugriffs: 14.02.2010] Wolfersdorf M. (2002) Depressionen verstehen und bewältigen. 3. Auflage, Springer Verlag, Berlin Heidelberg. World Health Organization (2010) Depression. [WWW Dokument] Verfügbar unter: http://www.who.int/mental_health/management/depression/definition/en/ [Datum des Zugriffs: 05.02.2010] World Health Organization (2006) Mental and behavioural disorders. [WWW Dokument] Verfügbar unter: http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/ [Datum des Zugriffs: 06.02.2010] 41