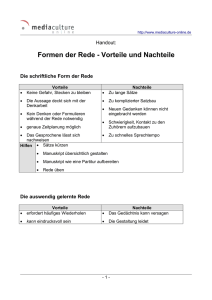

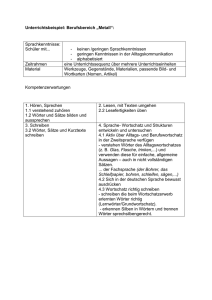

Einführung in die Sprachwissenschaft

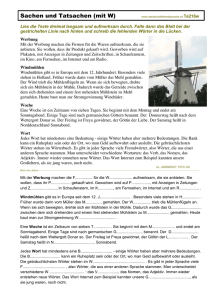

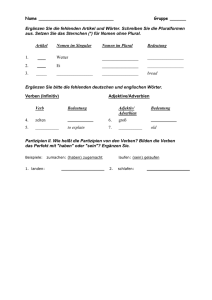

Werbung