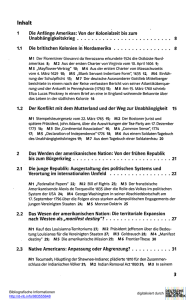

Deutsch-Amerikanische Beziehungen - Konrad-Adenauer

Werbung