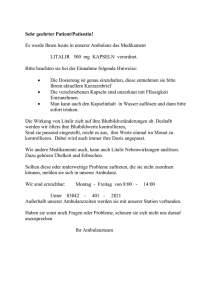

Welche Patienten verpassen ihren Termin in der

Werbung