File - Ronald D. Gerste

Werbung

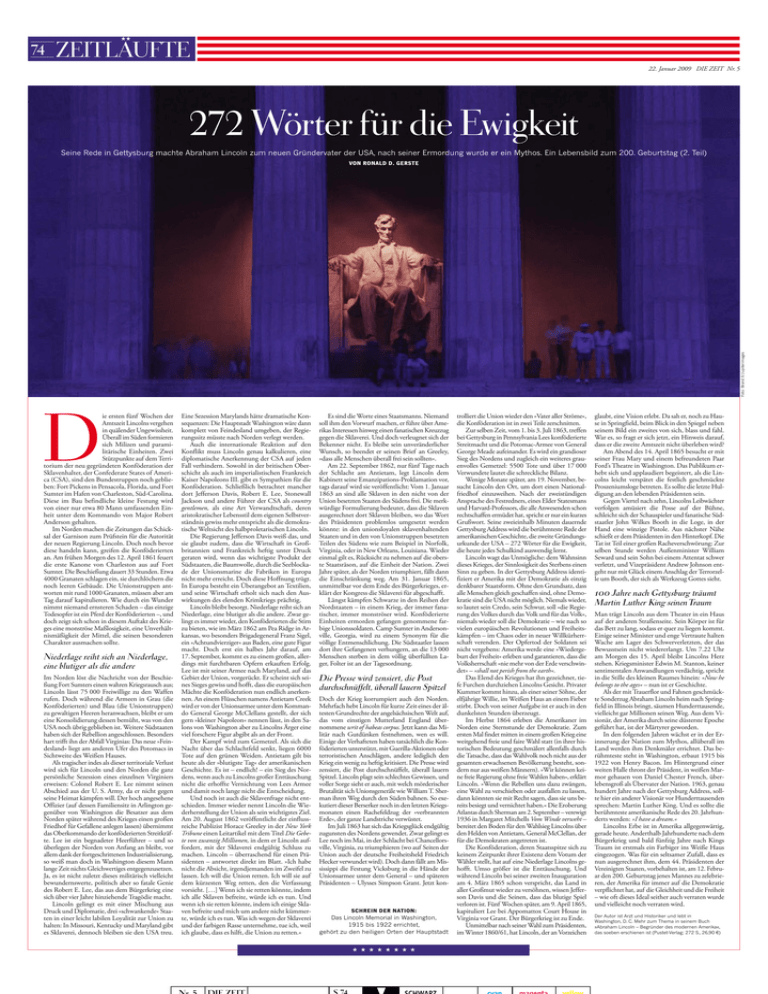

74 )) ZEITLÄUFTE 22. Januar 2009 DIE ZEIT Nr. 5 272 Wörter für die Ewigkeit Seine Rede in Gettysburg machte Abraham Lincoln zum neuen Gründervater der USA, nach seiner Ermordung wurde er ein Mythos. Ein Lebensbild zum 200. Geburtstag (2. Teil) Foto: Brand X/Jupiterimages VON RONALD D. GERSTE D ie ersten fünf Wochen der Amtszeit Lincolns vergehen in quälender Ungewissheit. Überall im Süden formieren sich Milizen und paramilitärische Einheiten. Zwei Stützpunkte auf dem Territorium der neu gegründeten Konföderation der Sklavenhalter, der Confederate States of America (CSA), sind den Bundestruppen noch geblieben: Fort Pickens in Pensacola, Florida, und Fort Sumter im Hafen von Charleston, Süd-Carolina. Diese im Bau befindliche kleine Festung wird von einer nur etwa 80 Mann umfassenden Einheit unter dem Kommando von Major Robert Anderson gehalten. Im Norden machen die Zeitungen das Schicksal der Garnison zum Prüfstein für die Autorität der neuen Regierung Lincoln. Doch noch bevor diese handeln kann, greifen die Konföderierten an. Am frühen Morgen des 12. April 1861 feuert die erste Kanone von Charleston aus auf Fort Sumter. Die Beschießung dauert 33 Stunden. Etwa 4000 Granaten schlagen ein, sie durchlöchern die noch leeren Gebäude. Die Unionstruppen antworten mit rund 1000 Granaten, müssen aber am Tag darauf kapitulieren. Wie durch ein Wunder nimmt niemand ernsteren Schaden – das einzige Todesopfer ist ein Pferd der Konföderierten –, und doch zeigt sich schon in diesem Auftakt des Krieges eine monströse Maßlosigkeit, eine Unverhältnismäßigkeit der Mittel, die seinen besonderen Charakter ausmachen sollte. Niederlage reiht sich an Niederlage, eine blutiger als die andere Im Norden löst die Nachricht von der Beschießung Fort Sumters einen wahren Kriegsrausch aus; Lincoln lässt 75 000 Freiwillige zu den Waffen rufen. Doch während die Armeen in Grau (die Konföderierten) und Blau (die Unionstruppen) zu gewaltigen Heeren heranwachsen, bleibt er um eine Konsolidierung dessen bemüht, was von den USA noch übrig geblieben ist. Weitere Südstaaten haben sich der Rebellion angeschlossen. Besonders hart trifft ihn der Abfall Virginias: Das neue »Feindesland« liegt am anderen Ufer des Potomacs in Sichtweite des Weißen Hauses. Als tragischer indes als dieser territoriale Verlust wird sich für Lincoln und den Norden die ganz persönliche Sezession eines einzelnen Virginiers erweisen: Colonel Robert E. Lee nimmt seinen Abschied aus der U. S. Army, da er nicht gegen seine Heimat kämpfen will. Der hoch angesehene Offizier (auf dessen Familiensitz in Arlington gegenüber von Washington die Besatzer aus dem Norden später während des Krieges einen großen Friedhof für Gefallene anlegen lassen) übernimmt das Oberkommando der konföderierten Streitkräfte. Lee ist ein begnadeter Heerführer – und so überlegen der Norden von Anfang an bleibt, vor allem dank der fortgeschrittenen Industrialisierung, so weiß man doch in Washington diesem Mann lange Zeit nichts Gleichwertiges entgegenzusetzen. Ja, es ist nicht zuletzt dieses militärisch vielleicht bewundernswerte, politisch aber so fatale Genie des Robert E. Lee, das aus dem Bürgerkrieg eine sich über vier Jahre hinziehende Tragödie macht. Lincoln gelingt es mit einer Mischung aus Druck und Diplomatie, drei »schwankende« Staaten in einer leicht labilen Loyalität zur Union zu halten: In Missouri, Kentucky und Maryland gibt es Sklaverei, dennoch bleiben sie den USA treu. Eine Sezession Marylands hätte dramatische Konsequenzen: Die Hauptstadt Washington wäre dann komplett von Feindesland umgeben, der Regierungssitz müsste nach Norden verlegt werden. Auch die internationale Reaktion auf den Konflikt muss Lincoln genau kalkulieren, eine diplomatische Anerkennung der CSA auf jeden Fall verhindern. Sowohl in der britischen Oberschicht als auch im imperialistischen Frankreich Kaiser Napoleons III. gibt es Sympathien für die Konföderation. Schließlich betrachtet mancher dort Jefferson Davis, Robert E. Lee, Stonewall Jackson und andere Führer der CSA als country gentlemen, als eine Art Verwandtschaft, deren aristokratischer Lebensstil dem eigenen Selbstverständnis gewiss mehr entspricht als die demokratische Weltsicht des halbproletarischen Lincoln. Die Regierung Jefferson Davis weiß das, und sie glaubt zudem, dass die Wirtschaft in Großbritannien und Frankreich heftig unter Druck geraten wird, wenn das wichtigste Produkt der Südstaaten, die Baumwolle, durch die Seeblockade der Unionsmarine die Fabriken in Europa nicht mehr erreicht. Doch diese Hoffnung trügt. In Europa besteht ein Überangebot an Textilien, und seine Wirtschaft erholt sich nach den Auswirkungen des elenden Krimkriegs prächtig. Lincoln bleibt besorgt. Niederlage reiht sich an Niederlage, eine blutiger als die andere. Zwar gelingt es immer wieder, den Konföderierten die Stirn zu bieten, wie im März 1862 am Pea Ridge in Arkansas, wo besonders Brigadegeneral Franz Sigel, ein »Achtundvierziger« aus Baden, eine gute Figur macht. Doch erst ein halbes Jahr darauf, am 17. September, kommt es zu einem großen, allerdings mit furchtbaren Opfern erkauften Erfolg. Lee ist mit seiner Armee nach Maryland, auf das Gebiet der Union, vorgerückt. Er scheint sich seines Sieges gewiss und hofft, dass die europäischen Mächte die Konföderation nun endlich anerkennen. An einem Flüsschen namens Antietam Creek wird er von der Unionsarmee unter dem Kommando General George McClellans gestellt, der sich gern »kleiner Napoleon« nennen lässt, in den Salons von Washington aber zu Lincolns Ärger eine viel forschere Figur abgibt als an der Front. Der Kampf wird zum Gemetzel. Als sich die Nacht über das Schlachtfeld senkt, liegen 6000 Tote auf den grünen Weiden. Antietam gilt bis heute als der »blutigste Tag« der amerikanischen Geschichte. Es ist – endlich! – ein Sieg des Nordens, wenn auch zu Lincolns großer Enttäuschung nicht die erhoffte Vernichtung von Lees Armee und damit noch lange nicht die Entscheidung. Und noch ist auch die Sklavenfrage nicht entschieden. Immer wieder nennt Lincoln die Wiederherstellung der Union als sein wichtigstes Ziel. Am 20. August 1862 veröffentlicht der einflussreiche Publizist Horace Greeley in der New York Tribune einen Leitartikel mit dem Titel Die Gebete von zwanzig Millionen, in dem er Lincoln auffordert, mit der Sklaverei endgültig Schluss zu machen. Lincoln – überraschend für einen Präsidenten – antwortet direkt im Blatt. »Ich habe nicht die Absicht, irgendjemanden im Zweifel zu lassen. Ich will die Union retten. Ich will sie auf dem kürzesten Weg retten, den die Verfassung vorsieht. […] Wenn ich sie retten könnte, indem ich alle Sklaven befreite, würde ich es tun. Und wenn ich sie retten könnte, indem ich einige Sklaven befreite und mich um andere nicht kümmerte, würde ich es tun. Was ich wegen der Sklaverei und der farbigen Rasse unternehme, tue ich, weil ich glaube, dass es hilft, die Union zu retten.« Es sind die Worte eines Staatsmanns. Niemand soll ihm den Vorwurf machen, er führe über Amerikas Interessen hinweg einen fanatischen Kreuzzug gegen die Sklaverei. Und doch verleugnet sich der Bekenner nicht. Es bleibe sein unveränderlicher Wunsch, so beendet er seinen Brief an Greeley, »dass alle Menschen überall frei sein sollten«. Am 22. September 1862, nur fünf Tage nach der Schlacht am Antietam, legt Lincoln dem Kabinett seine Emanzipations-Proklamation vor, tags darauf wird sie veröffentlicht: Vom 1. Januar 1863 an sind alle Sklaven in den nicht von der Union besetzten Staaten des Südens frei. Die merkwürdige Formulierung bedeutet, dass die Sklaven ausgerechnet dort Sklaven bleiben, wo das Wort des Präsidenten problemlos umgesetzt werden könnte: in den unionsloyalen sklavenhaltenden Staaten und in den von Unionstruppen besetzten Teilen des Südens wie zum Beispiel in Norfolk, Virginia, oder in New Orleans, Louisiana. Wieder einmal gilt es, Rücksicht zu nehmen auf die oberste Staatsräson, auf die Einheit der Nation. Zwei Jahre später, als der Norden triumphiert, fällt dann die Einschränkung weg. Am 31. Januar 1865, unmittelbar vor dem Ende des Bürgerkrieges, erklärt der Kongress die Sklaverei für abgeschafft. Längst kämpfen Schwarze in den Reihen der Nordstaaten – in einem Krieg, der immer fanatischer, immer monströser wird. Konföderierte Einheiten ermorden gefangen genommene farbige Unionssoldaten. Camp Sumter in Andersonville, Georgia, wird zu einem Synonym für die völlige Entmenschlichung. Die Südstaatler lassen dort ihre Gefangenen verhungern, an die 13 000 Menschen sterben in dem völlig überfüllten Lager, Folter ist an der Tagesordnung. Die Presse wird zensiert, die Post durchschnüffelt, überall lauern Spitzel Doch der Krieg korrumpiert auch den Norden. Mehrfach hebt Lincoln für kurze Zeit eines der ältesten Grundrechte der angelsächsischen Welt auf, das vom einstigen Mutterland England übernommene writ of habeas corpus. Jetzt kann das Militär nach Gutdünken festnehmen, wen es will. Einige der Verhafteten haben tatsächlich die Konföderierten unterstützt, mit Guerilla-Aktionen oder terroristischen Anschlägen, andere lediglich den Krieg ein wenig zu heftig kritisiert. Die Presse wird zensiert, die Post durchschnüffelt, überall lauern Spitzel. Lincoln plagt sein schlechtes Gewissen, und voller Sorge sieht er auch, mit welch mörderischer Brutalität sich Unionsgeneräle wie William T. Sherman ihren Weg durch den Süden bahnen. So exekutiert dieser Berserker noch in den letzten Kriegsmonaten einen Rachefeldzug der »verbrannten Erde«, der ganze Landstriche verwüstet. Im Juli 1863 hat sich das Kriegsglück endgültig zugunsten des Nordens gewendet. Zwar gelingt es Lee noch im Mai, in der Schlacht bei Chancellorsville, Virginia, zu triumphieren (wo auf Seiten der Union auch der deutsche Freiheitsheld Friedrich Hecker verwundet wird). Doch dann fällt am Mississippi die Festung Vicksburg in die Hände der Unionsarmee unter dem General – und späteren Präsidenten – Ulysses Simpson Grant. Jetzt kon- SCHREIN DER NATION: Das Lincoln Memorial in Washington, 1915 bis 1922 errichtet, gehört zu den heiligen Orten der Hauptstadt )))))))) trolliert die Union wieder den »Vater aller Ströme«, die Konföderation ist in zwei Teile zerschnitten. Zur selben Zeit, vom 1. bis 3. Juli 1863, treffen bei Gettysburg in Pennsylvania Lees konföderierte Streitmacht und die Potomac-Armee von General George Meade aufeinander. Es wird ein grandioser Sieg des Nordens und zugleich ein weiteres grauenvolles Gemetzel: 5500 Tote und über 17 000 Verwundete lautet die schreckliche Bilanz. Wenige Monate später, am 19. November, besucht Lincoln den Ort, um dort einen Nationalfriedhof einzuweihen. Nach der zweistündigen Ansprache des Festredners, eines Elder Statesmans und Harvard-Professors, die alle Anwesenden schon rechtschaffen ermüdet hat, spricht er nur ein kurzes Grußwort. Seine zweieinhalb Minuten dauernde Gettysburg Address wird die berühmteste Rede der amerikanischen Geschichte, die zweite Gründungsurkunde der USA – 272 Wörter für die Ewigkeit, die heute jedes Schulkind auswendig lernt. Lincoln wagt das Unmögliche: dem Wahnsinn dieses Krieges, der Sinnlosigkeit des Sterbens einen Sinn zu geben. In der Gettysburg Address identifiziert er Amerika mit der Demokratie als einzig denkbarer Staatsform. Ohne den Grundsatz, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, ohne Demokratie sind die USA nicht möglich. Niemals wieder, so lautet sein Credo, sein Schwur, soll »die Regierung des Volkes durch das Volk und für das Volk«, niemals wieder soll die Demokratie – wie nach so vielen europäischen Revolutionen und Freiheitskämpfen – im Chaos oder in neuer Willkürherrschaft verenden. Der Opfertod der Soldaten sei nicht vergebens: Amerika werde eine »Wiedergeburt der Freiheit« erleben und garantieren, dass die Volksherrschaft »nie mehr von der Erde verschwindet« – »shall not perish from the earth«. Das Elend des Krieges hat ihn gezeichnet, tiefe Furchen durchziehen Lincolns Gesicht. Privater Kummer kommt hinzu, als einer seiner Söhne, der elfjährige Willie, im Weißen Haus an einem Fieber stirbt. Doch von seiner Aufgabe ist er auch in den dunkelsten Stunden überzeugt. Im Herbst 1864 erleben die Amerikaner im Norden eine Sternstunde der Demokratie. Zum ersten Mal findet mitten in einem großen Krieg eine weitgehend freie und faire Wahl statt (in ihrer historischen Bedeutung geschmälert allenfalls durch die Tatsache, dass das Wahlvolk noch nicht aus der gesamten erwachsenen Bevölkerung besteht, sondern nur aus weißen Männern). »Wir können keine freie Regierung ohne freie Wahlen haben«, erklärt Lincoln. »Wenn die Rebellen uns dazu zwängen, eine Wahl zu verschieben oder ausfallen zu lassen, dann könnten sie mit Recht sagen, dass sie uns bereits besiegt und vernichtet haben.« Die Eroberung Atlantas durch Sherman am 2. September – verewigt 1936 in Margaret Mitchells Vom Winde verweht – bereitet den Boden für den Wahlsieg Lincolns über den Helden von Antietam, General McClellan, der für die Demokraten angetreten ist. Die Konföderation, deren Staatsspitze sich zu keinem Zeitpunkt ihrer Existenz dem Votum der Wähler stellt, hat auf eine Niederlage Lincolns gehofft. Umso größer ist die Enttäuschung. Und während Lincoln bei seiner zweiten Inauguration am 4. März 1865 schon verspricht, das Land in aller Großmut wieder zu versöhnen, wissen Jefferson Davis und die Seinen, dass das blutige Spiel verloren ist. Fünf Wochen später, am 9. April 1865, kapituliert Lee bei Appomattox Court House in Virginia vor Grant. Der Bürgerkrieg ist zu Ende. Unmittelbar nach seiner Wahl zum Präsidenten, im Winter 1860/61, hat Lincoln, der an Vorzeichen glaubt, eine Vision erlebt. Da sah er, noch zu Hause in Springfield, beim Blick in den Spiegel neben seinem Bild ein zweites von sich, blass und fahl. War es, so fragt er sich jetzt, ein Hinweis darauf, dass er die zweite Amtszeit nicht überleben wird? Am Abend des 14. April 1865 besucht er mit seiner Frau Mary und einem befreundeten Paar Ford’s Theatre in Washington. Das Publikum erhebt sich und applaudiert begeistert, als die Lincolns leicht verspätet die festlich geschmückte Proszeniumsloge betreten. Es sollte die letzte Huldigung an den lebenden Präsidenten sein. Gegen Viertel nach zehn, Lincolns Leibwächter verfolgen amüsiert die Posse auf der Bühne, schleicht sich der Schauspieler und fanatische Südstaatler John Wilkes Booth in die Loge, in der Hand eine winzige Pistole. Aus nächster Nähe schießt er dem Präsidenten in den Hinterkopf. Die Tat ist Teil einer großen Racheverschwörung: Zur selben Stunde werden Außenminister William Seward und sein Sohn bei einem Attentat schwer verletzt, und Vizepräsident Andrew Johnson entgeht nur mit Glück einem Anschlag der Terrorzelle um Booth, der sich als Werkzeug Gottes sieht. 100 Jahre nach Gettysburg träumt Martin Luther King seinen Traum Man trägt Lincoln aus dem Theater in ein Haus auf der anderen Straßenseite. Sein Körper ist für das Bett zu lang, sodass er quer zu liegen kommt. Einige seiner Minister und enge Vertraute halten Wache am Lager des Schwerverletzten, der das Bewusstsein nicht wiedererlangt. Um 7.22 Uhr am Morgen des 15. April bleibt Lincolns Herz stehen. Kriegsminister Edwin M. Stanton, keiner sentimentalen Anwandlungen verdächtig, spricht in die Stille des kleinen Raumes hinein: »Now he belongs to the ages« – nun ist er Geschichte. Als der mit Trauerflor und Fahnen geschmückte Sonderzug Abraham Lincoln heim nach Springfield in Illinois bringt, säumen Hunderttausende, vielleicht gar Millionen seinen Weg. Aus dem Visionär, der Amerika durch seine düsterste Epoche geführt hat, ist der Märtyrer geworden. In den folgenden Jahren wächst er in der Erinnerung der Nation zum Mythos, allüberall im Land werden ihm Denkmäler errichtet. Das berühmteste steht in Washington, erbaut 1915 bis 1922 von Henry Bacon. Im Hintergrund einer weiten Halle thront der Präsident, in weißen Marmor gehauen von Daniel Chester French, überlebensgroß als Übervater der Nation. 1963, genau hundert Jahre nach der Gettysburg Address, sollte hier ein anderer Visionär vor Hunderttausenden sprechen: Martin Luther King. Und es sollte die berühmteste amerikanische Rede des 20. Jahrhunderts werden: »I have a dream.« Lincolns Erbe ist in Amerika allgegenwärtig, gerade heute. Anderthalb Jahrhunderte nach dem Bürgerkrieg und bald fünfzig Jahre nach Kings Traum ist erstmals ein Farbiger ins Weiße Haus eingezogen. Was für ein seltsamer Zufall, dass es nun ausgerechnet ihm, dem 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten, vorbehalten ist, am 12. Februar den 200. Geburtstag jenes Mannes zu zelebrieren, der Amerika für immer auf die Demokratie verpflichtet hat, auf die Gleichheit und die Freiheit – wie oft dieses Ideal seither auch verraten wurde und vielleicht noch verraten wird. Der Autor ist Arzt und Historiker und lebt in Washington, D. C. Mehr zum Thema in seinem Buch »Abraham Lincoln – Begründer des modernen Amerika«, das soeben erschienen ist (Pustet-Verlag; 272 S., 26,90 €)