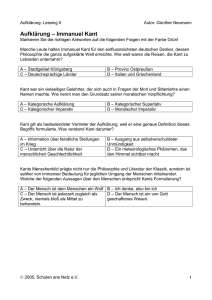

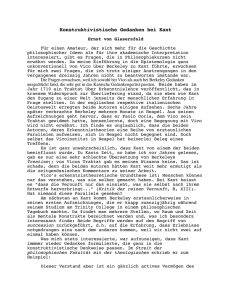

Gratis Leseprobe zum

Werbung