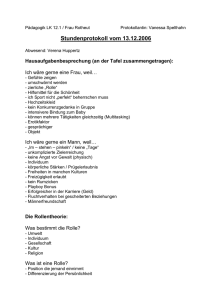

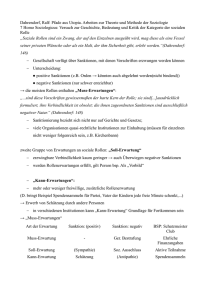

Kapitel 7 Soziale Rollen und Gruppen - Ruhr

Werbung