Parteienfinanzierung und deren Auswirkun gen auf innerparteiliche

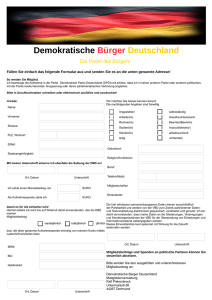

Werbung