Die Deutschkonservative Partei am Ende des Kaiserreichs

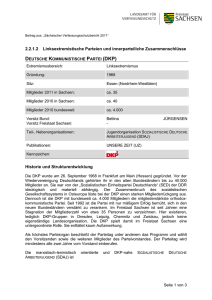

Werbung