Persönlichkeit und Therapieerfolg

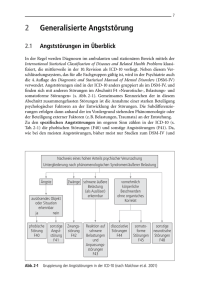

Werbung