Wenn das Nervensystem ein Schmerzgedächtnis entwickelt

Werbung

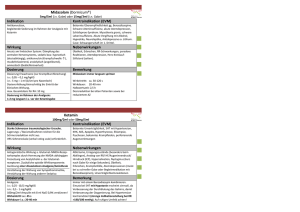

P O L I T I K MEDIZINREPORT Chronische Schmerzen Wenn das Nervensystem ein Schmerzgedächtnis entwickelt Der Nutzen einer präventiven Analgesie zur Vermeidung von chronischen Schmerzzuständen ist sowohl experimentell als auch klinisch belegt. D en Teufelskreis der SchmerzUm diesen Teufelskreis der Chrochronifizierung haben For- nifizierung zu unterbrechen, besitze scher in den letzten Jahren der Mensch (wie andere Wirbeltiere weiter entschlüsselt. Danach können auch) eine sehr wirkungsvolle körstarke Schmerzen über längere Zeit ei- pereigene Schmerzabwehr, die unter nen fatalen Lernprozeß in Gang setzen anderem Opioide im Rückenmark und das Nervensystem für Schmerzrei- freisetzt. Sei die Schmerzabwehr jeze geradezu sensibilisieren, wenn nicht doch überfordert, dann müsse das rechtzeitig oder nicht ausreichend analgetisch eingegriffen wird. Allerdings hat der Gedanke der Schmerzprävention hierzulande noch zu wenig Niederschlag gefunden, so der Tenor beim Symposium „Nervous System Plasticity and Chronic Pain: Concepts and Clinical Applications“ in Heidelberg. So wisse man inzwischen, daß Schmerzreize zur massiven Freisetzung von Neurotransmittern wie Glutamat und der Substanz P (P steht für Pain) im Rükkenmark führen. Prof. Jürgen Sandkühler vom II. Physiologischen Institut der Universität Heidelberg berichtete, daß ein anhaltender, starker Schmerzreiz zu einem folgenreichen Lernprozeß im Rückenmark führt. Durch wiederholte Reizübertragung der schmerzleitenden Nervenbahnen und Freisetzung von Glutamat und Substanz P an den Synapsen Chronische Schmerzen erzeugen eine übermäßige Depolader Neuronen kommt es zu einer risation von Nervenzellen. Foto: Todd Davidson, Image Bank „Potenzierung der synaptischen Übertragungsstärke“ mit der Folge, daß die Nervenzellen nun überemp- Nervensystem rechtzeitig, zum Beifindlich auf Reize reagieren. Das Ner- spiel durch Analgetika, geschützt wervensystem hat den Schmerz gleichsam den, um die Schmerzkaskade zu blok„gelernt“. Ein Schmerzgedächtnis hat kieren, erläuterte Sandkühler. sich eingeprägt, so daß schon geringste Im Extremfall erzeugten die Reize Schmerzen auslösen und sogar Neurotransmitter eine übermäßige Dedann empfunden werden, wenn deren polarisation der Nervenzellen; die Ursachen bereits ausgeschaltet sind. Zellen schwellen dann an und sterben den apoptotischen Zelltod, wie Prof. Walter Zieglgänsberger vom MaxPlanck-Institut für Psychiatrie in München ausführte. Die Folgen dieser fatalen Veränderungen im Nervensystem machte die Berliner Psychologin Prof. Herta Flor bei Schmerzpatienten sichtbar. Mit bildgebenden Verfahren, wie der funktionellen MagnetresonanzTomographie (fMRT), konnte sie feststellen, daß chronische Schmerzen offensichtlich die Repräsentation des betroffenen Körperteils im Hirnmantel verändern: „Die aktivierten Areale werden größer oder verschieben sich.“ Diese Veränderungen im „Homunculus“ seien jedoch reversibel und hingen unter anderem von der Schmerzaufmerksamkeit ab. Patienten hatten weniger Phantomschmerzen Zusammen mit Wissenschaftlern der Universität Tübingen hat die Forscherin entsprechende „Umbauten“ mittels fMRT auch im motorischen Cortex amputierter Patienten nachweisen können. Trugen diese Patienten eine myeloelektrische Prothese, wurden also die Nerven stimuliert, waren die kortikalen Veränderungen weniger ausgeprägt. Diese Patienten hatten nach ihren Angaben auch weniger Phantomschmerzen als jene, deren Stumpfmuskeln nicht elektrisch stimuliert worden sind. Somit könnte ein Stimulationstraining möglicherweise zu einer Minderung von Phantomschmerzen führen, mutmaßt die Wissenschaftlerin. Die Hypothese über den Nutzen einer präventiven Analgesie zur Ver- Deutsches Ärzteblatt 96, Heft 46, 19. November 1999 (29) A-2961 P O L I T I K MEDIZINREPORT ringerung postoperativer Schmerzen konnte durch neuere Untersuchungen des Schweizer Schmerzforschers Prof. Oliver H. G. Wilder-Smith erhärtet werden. Während bei schmerzfreien Patienten, die sich einer Operation unterziehen müßten, perioperativ eine Aktivierung der körpereigenen Schmerzhemmung eintrete, finde sich bei jenen, die schon im Vorfeld starke Schmerzen hatten, eine weitere Aktivierung des ohnehin schon schmerzsensibilisierten Nervensystems. Damit werde durch nochmalige Applikation von Schmerzreizen im Verlauf der Operation die Schmerzabwehr überfordert und das Risiko einer Chronifizierung gesteigert, so Wilder-Smith. Konsequente Analgesie für Neugeborene Wird jedoch das Operationsgebiet mehrere Tage vor dem Eingriff ausreichend präventiv analgesiert, könne man dieses Risiko mindern, wie Wilder-Smith bei Patienten mit Bandscheibenoperationen und Beinamputationen beobachtet hat. Jetzt sei es Aufgabe klinischer Studien, die Risikopatienten für eine postoperative Schmerzchronifizierung zu erkennen und vorbeugend zu behandeln. Eine konsequente Analgesie für Früh- und Neugeborene, die intensivmedizinisch behandelt beziehungsweise operiert werden müssen, forderte auch Prof. Bernhard Roth von der Universitäts-Kinderklinik zu Köln. Oft werde Analgesie mit bloßer Ruhigstellung verwechselt, kritisierte er. Daß Früh- und Neugeborene bereits ab der 24. Gestationswoche eine Schmerzwahrnehmung hätten, sei inzwischen bekannt. Überdies zeigten Untersuchungen, daß das schützende, schmerzhemmende System bei diesen kleinsten Patienten noch gar nicht ausgebildet sei. In einer eigenen Untersuchung über spätere Schmerzreaktionen bei Kindern zwischen drei und neun Jahren, die als Neugeborene intensivmedizinisch behandelt worden waren, hat man eine stärkere Sensibilität gegenüber Schmerzreizen wie zum Beispiel Impfungen festgestellt. Ingeborg Bördlein Schlaganfall Biochemische Marker ermöglichen Prognose Zwei Eiweißverbindungen korrelieren eng mit der Schwere des zerebralen Ereignisses. J e eher der Schlaganfall angemessen behandelt wird, desto besser ist die Aussicht, Folgeschäden gering zu halten. Hierzu benötigt man jedoch Diagnoseverfahren, die schnell und genau das Ausmaß der entstandenen Hirnschäden zu erfassen vermögen. Jetzt ist es einer Magdeburger Forschergruppe der Sektion Neuropsychologie der Neurologischen Klinik mit Hilfe von biochemischen Markern gelungen, nicht nur das Ausmaß der geschädigten Gehirnregion zu bestimmen, sondern auch Aussagen über die Entwicklung neuropsychologischer Schäden nach einem Schlaganfall treffen zu können. Zum Beurteilen eines solchen Ereignisses werden in der Regel die Computertomographie und Magnetresonanztomographie herangezogen. Doch beide Verfahren sind in ihrer Aussagekraft beschränkt. Zwar lassen sich mit den bildgebenden Verfahren Ausmaß und Ort des betroffenen Hirnareals erkennen; die Schwere der zu erwartenden neurologischen oder neuropsychologischen Auswirkungen wie Lähmungserscheinungen oder Gedächtnisstörungen sind jedoch nur unzureichend vorhersagbar. In ihrer Studie (Stroke Vol. 30/6) konzentrierten sich Prof. Manfred Herrmann und Kollegen auf die neuronspezifische Enolase (NSE) und das Protein S-100B. Von beiden Eiweißverbindungen ist seit längerem bekannt, daß sie bei Hirnverletzungen freigesetzt werden und sich immunologisch im Liquor und Blut nachweisen lassen. So gelangt das hauptsächlich in Neuronen vorkommende NSE nur in den Liquor und die Blutbahn, wenn die Nervenzelle zerstört wird. Tritt auch das für Gehirnstützgewebe weitgehend spezifische Protein S- A-2964 (32) Deutsches Ärzteblatt 96, Heft 46, 19. November 1999 100B im Blut oder Liquor auf, ist dies ein Hinweis auf eine gestörte Nervenzellfunktion. Die Wissenschaftler konnten nachweisen, daß die Konzentration beider Substanzen im Blut eng mit der Schwere des Schlaganfalls korreliert. Dabei spielt offenbar der zeitliche Verlauf der Freisetzung über mehrere Stunden und Tage hinweg eine entscheidende Rolle. So war zwei Wochen nach dem Schlaganfall der klinische Status bei jenen Patienten schlechter, die in den ersten vier Tagen hohe Konzentrationen an NSE und besonders an S-100B aufwiesen. Pilotstudie: Maligner Infarkt Dies sagt jedoch nicht nur etwas über eine zu erwartende Behinderung aus – beispielsweise ob eine Lähmung oder Sehstörung vorliegt. Erstmals konnte auch ein Zusammenhang mit neuropsychologischen Beeinträchtigungen nachgewiesen werden. Denn Aufmerksamkeitsstörungen oder die verminderte Fähigkeit zum Planen und Handeln fallen dem Therapeuten und Patienten nicht sofort auf, sondern bedürfen in der Regel differenzierter Untersuchungsmethoden. Häufig treten die Defizite sogar erst im Alltag des Betroffenen hervor. Biochemische Marker werden in Zukunft bei der Schlaganfalldiagnose eine wichtige Rolle spielen, prognostiziert auch der Neurologe Thomas Büttner von der Ruhr-Universität Bochum. In einer Pilotstudie an einem kleinen Patientenkollektiv konnte er zeigen, daß sich mit Hilfe des Protein S-100B im Blut auch der gefürchtete maligne Infarkt bereits innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Ereignis vorhersagen ließ. Thomas Ziegler