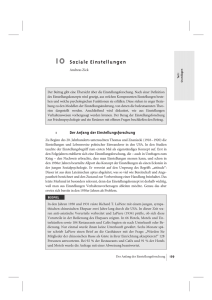

PRÄVENTION DURCH ANGST?

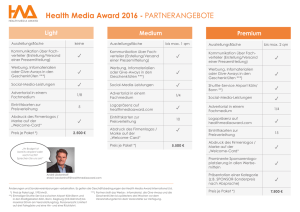

Werbung