Online-Kommunikation als Weg aus der Mitgliederkrise

Werbung

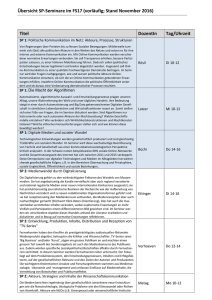

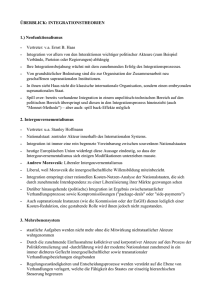

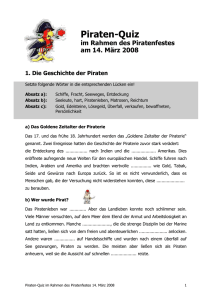

Alexander Lorber Online-Kommunikation als Weg aus der Mitgliederkrise? Parteistrategien in der digitalen Sphäre Student Paper 04. April 2013 Redaktion Herausgeber (V.i.S.d.P.) Matthias Bianchi, M.A. Univ.-Prof. Dr. Karl-Rudolf Korte Tel. +49 (0) 203 / 379 - 4106 Fax +49 (0) 203 / 379 - 3179 Redaktionsanschrift [email protected] Redaktion Regierungsforschung.de Wissenschaftliche Koordination NRW School of Governance Institut für Politikwissenschaft Kristina Weissenbach, M.A. Tel. +49 (0) 203 / 379 - 3742 Fax +49 (0) 203 / 379 - 3179 [email protected] Lotharstraße 53 47057 Duisburg Tel. +49 (0) 203 / 379 - 2706 Fax +49 (0) 203 / 379 – 3179 [email protected] Sekretariat Anita Weber Tel. +49 (0) 203 / 379 - 2045 Fax +49 (0) 203 / 379 - 3179 [email protected] www.nrwschool.de www.forschungsgruppe-regieren.de www.politik.uni-duisburg-essen.de Regierungsforschung.de Online-Kommunikation als Weg aus der Mitgliederkrise? Parteistrategien in der digitalen Sphäre. Student Paper von Alexander Lorber1 Parteien sind darauf angewiesen, ihre Positionen zu kommunizieren. Die Art der Übertragung und die Reichweite der Artikulation ist ein wesentliches Element politischer Kommunikation in demokratischen Systemen. Doch die gesellschaftliche Verankerung der Parteien befindet sich in einer Krise: Sinkende Mitgliederzahlen, Überalterung und Stammwählerabwanderung deuten darauf hin, dass ein Kommunikationsproblem zwischen Parteien und Bürgern besteht. Politische Akteure müssen bestrebt sein, ihre Botschaften möglichst massenmedial zu übermitteln. Fernsehen und Rundfunk konnten sich deshalb als Leitmedien etablieren, kennzeichnen jedoch einen recht einseitigen Kommunikationspfad. Das Internet hingegen ermöglicht es, den Nutzer gleichsam zum Sender und Empfänger von Informationen zu machen. Politische Akteure haben dieses Potenzial erkannt und versuchen zunehmend, soziale Netzwerke und Foren für ihre Zwecke zu nutzen. Welche Auswirkungen hat das auf die politische Kommunikation? Inwiefern nutzen die etablierten Parteien in Deutschland digitale Kommunikation zur Intensivierung des Dialogs mit der Bürgerschaft? Gerade angesichts der bevorstehenden Bundestagswahl 2013 lohnt sich eine kritische Betrachtung der Kommunikations-Strategien politischer Parteien in der digitalen Sphäre. Die Krise der Mitgliederparteien Bereits seit den 1980er Jahren kursiert in der Politikwissenschaft die Debatte um Mitgliederverluste, Überalterung und Stammwählerabwanderung in den deutschen Mitgliederparteien. Besonders die Volksparteien CDU/CSU und SPD betrifft diese Entwicklung. Konnten sie gerade in den 1970er Jahren einen Mitgliederzustrom verzeichnen, weisen die Parteien mittlerweile einen negativen Mitgliedertrend auf. So hat die SPD seit 1990 bis 2011 fast die Hälfte, die CDU fast zwei Fünftel und die CSU fast ein Fünftel ihrer Mitglieder verloren (vgl. Niedermayer 2012: 389). Auch FDP und LINKE leiden unter starken Rückgängen. Die Liberalen verzeichneten von 1990 bis 2011 einen Verlust von 62,5 Prozent (vgl. Niedermayer 2012: 393). Die LINKE schrumpfte von 1990 (als PDS) mit rund 280.882 Mitgliedern auf 88.594 Mitglieder im Jahr 1999 und hält seit dem Zusammenschluss mit der WASG als LINKE ein konstantes Niveau von 71.711 Mitglie1 Alexander Lorber ist Student an der Universität Duisburg-Essen im Bachelorstudiengang Politikwissenschaft. Neben dem Studium ist er als freier Autor für das Y-Magazin der Bundeswehr tätig. Lorber absolvierte zudem ein Praktikum bei der Presse- und Öffentlichkeitsstelle der Jugendhilfe Essen. 2 Regierungsforschung.de dern seit 2007 (vgl. Wiesendahl 2009: 245). Lediglich Bündnis 90/ Die Grünen und die Piratenpartei weisen eine positive Mitgliederentwicklung auf. Die Grünen verzeichnen seit 2009 konstanten Zuwachs, während die Piraten seit 2006 einen regelrechten Mitgliederboom erfuhren (vgl. Niedermayer 2012: 393; vgl. Piratenwiki 2012: o.S.). Kleine Parteien scheinen von der Schwäche der großen Mitgliederparteien am meisten zu profitieren. Ähnlich rasante Entwicklungen können bei der Altersstruktur etablierter Parteien beobachtet werden. Der Anteil an über Sechzigjährigen in CDU/CSU und SPD ist seit 1990 in beiden Parteien deutlich gestiegen: Bei der SPD von 24,6 Prozent 1990 auf 46,7 Prozent im Jahr 2007 und bei der CDU von 29,7 Prozent im Jahr 1991 auf 48,2 Prozent 2007 (vgl. Niedermayer 2012: 399). Einen ähnlichen Trend weist auch die CSU auf. Die Liberalen altern ebenfalls durchschnittlich, allerdings fällt der Trend geringer aus: von einem Anteil an über sechzigjährigen Mitgliedern von 25,7 Prozent im Jahr 1996 auf 34,9 Prozent im Jahr 2007 (vgl. Niedermayer 2012: 399). Bei der LINKEN bzw. der PDS rangierte der Anteil an über Sechzigjährigen im Jahr 1999 auf einem Niveau zwischen 68 und 70 Prozent. Veränderungen sind erst mit dem Zusammenschluss zur LINKEN 2007 zu erkennen, nachdem sich der Mitgliederdurchschnitt stark verjüngt hat (vgl. Niedermayer 2012: 399). Diese Altersstruktur konnte sich bis 2010 halten. Bei den Grünen sind die Älteren (ab 61 Jahre) im Gegensatz zu CDU, CSU, SPD und der LINKEN unterrepräsentiert, während der Anteil an jungen Mitgliedern ungleich höher ist (vgl. Niedermayer 2012: 392). Erwartungsgemäß weist auch die Altersstruktur der Piratenpartei ein Ungleichgewicht zugunsten der jüngeren Partiemitglieder auf. Gegenüber diesen beiden Sonderfällen zeigt die Altersstruktur der übrigen Parteien jedoch, dass ein ausbleibender Nachwuchs für Überalterung und Attraktivitätsverlust in den Mitgliederparteien sorgt. Ein weiterer Indikator für die gesunkene Bindekraft der Parteien findet sich im Wählerverhalten. Auf soziale Milieus können sich die Mitgliederparteien heute kaum mehr verlassen, sodass es angesichts eines zunehmend volatilen Wahlverhaltens auch zu einer inhaltlichen Orientierungslosigkeit kommt. Infolge dessen „nähern sich die Parteien programmatisch und ideologisch einander an – bis zum Extremfall ihrer Deckungsgleichheit“ (Schmidt 2010: 203). Dadurch werden Stammwähler abgeschreckt und es entsteht der Eindruck von Profillosigkeit und Inhaltsarmut. 1. Kommunikatives Trendsurfing: neue Räume der Politikvermittlung. Durch den Aufstieg des Fernsehens als Leitmedium und die zunehmende Relevanz neuer Medien sind auch die kommunikativen Anforderungen an politische Akteure gestiegen. Massenmedien bilden eine kommunikative Brücke zur Wählerschaft, sodass sich Parteien umfassend auf die Gesetzmäßigkeiten des Mediensystems einstellen müssen. Politische Akteure orientieren sich am Kriterium der Aufmerksamkeitsgewinnung und -erhaltung, da von der massenmedialen Übertragung die größten Mobilisierungseffekte erwartet werden (vgl. Leggewie 2002: 185). Die zunehmende Professionalisierung und Inszenierung von Politik geht zulasten einer 3 Regierungsforschung.de partizipativen Kommunikationskultur, doch mit dem Aufstieg neuer Medien wächst die Hoffnung auf eine Repolitisierung der Gesellschaft (vgl. Kaufmann 2010: 33). Demokratische Politik ist zur Entwicklung legitimer Handlungen auf den Kontakt mit der Öffentlichkeit angewiesen (vgl. Perlot 2008: 28), weshalb politische Akteure mit neuen Strategien politischer Kommunikation die Räume der Politikvermittlung zu erweitern versuchen. Nicht immer gelingt dieses kommunikative Trendsurfing: Bürger durchschauen ein interaktives Angebot schnell, wenn es Dialogfähigkeit nur simuliert oder die Potenziale zum produktiven Input nicht ausreizt. Investieren politische Akteure allerdings genügend Fachexpertise in den Umgang mit neuen Medien, können solche „Early Adopters“ die Potenziale politischer Echtzeitkommunikation eindrucksvoll unter Beweis stellen (vgl. Bieber 2010: 53). Die technischen Möglichkeiten einer Wechselbeziehung zwischen Bürgern und Parteien sind gegeben, bei der Anwendung kommt es aber auf die gesellschaftlichen wie politischen Akteure an (vgl. Janzen 2008: 34). Doch inwiefern nutzen die etablierten Parteien in Deutschland zur Intensivierung des Dialogs mit der Bürgerschaft die Potenziale der Online-Kommunikation? Um dieser Frage nachzugehen, werden exemplarisch hybride Formate der Parteien im Internet untersucht auf das Vorhandensein von Rückkanälen, die Komplexität der Gesprächskonstellation und ihre realpolitischen Auswirkungen. Hinterfragt wird mittels dieser Kriterien das Potenzial der Anwendungen zur Deliberation und Öffnung hin zu neuen Kommunikationsstrategien für einen möglichen Weg aus der Mitgliederkrise etablierter Parteien in Deutschland. Es wird dabei vermutet, dass politische Akteure zweckrational handeln und im Wettstreit um Machterwerb und –erhalt das Ziel der Stimmenmaximierung verfolgen. Wenn politische Akteure eigennutzenorientiert die politische Kommunikation über klassische Massenmedien als Überzeugungsarbeit verstehen, wird die direkte Kommunikation zwischen Parteien und Bürgern vernachlässigt (vgl. Janzen 2008: 79). Anhand dieser These sollen die Fallbeispiele klären, ob sich auch im Netz eine — zumindest verhaltene — Entwicklung der Dialogkultur beobachten lässt. Es muss aber berücksichtigt werden, dass die Komplexitätsreduktion von Rational-Choice-Konzepten, wie z.B. das hier angewandte „Ökonomische Handlungsmodell“ nach Anthony Downs, nur bedingt eine empirische Überprüfung zulässt. 2. Etablierte Parteien in der digitalen Sphäre Die Evolution vom Web 1.0 zum „Upgrade“ auf 2.0 fordert die Zivilgesellschaft und die Politik gleichermaßen heraus, denn der „Informationsfluss vom Bürger zum Politiker kann dabei ebenso neuartig gestaltet sein wie der vom Repräsentanten zu seinen Wählern“ (Meineke 2008: 12). Die Struktur des Internets setzt den Akteuren kaum Grenzen, jenseits von parteihierarchischem Denken könnte eine Dialogkultur geschaffen werden, die als Antriebsmotor für die geschwächte Bindekraft der Parteien wirkt. Etablierte Parteien nutzen dieses Potenzial auf ganz unterschiedliche Weise. Als großer Hoffnungsträger haben die sozialen Netzwerke für politische Akteure immer mehr an Bedeutung gewonnen. In Wahlkampagnen werden Plattformen wie Facebook 4 Regierungsforschung.de besonders attraktiv, da sie auf die Gewinnung vieler potenzieller Wähler hoffen lassen. Soziale Netzwerke wie Facebook aggregieren ein breites Spektrum von Interessen und helfen Gleichgesinnte zu finden und sich mit ihnen auszutauschen; sie sind die „Marktplätze des Internets“ (Kaufmann 2010: 72). Zentrales Element von Facebook ist das benutzerbezogene Profil. Facebook-Profile sind mittlerweile für alle Parteien ein selbstverständlicher Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit und Selbstdarstellung. Es handelt sich bei solchen Profilauftritten um sogenannte „Fan-Seiten“, welche die Partei aus dem Hintergrund als Administrator betreiben kann. Die Fan-Seite der CDU ist über die Domain www.facebook.com/CDU erreichbar. Indem Nutzer eines Facebook-Profils dieser Seite beitreten, werden sie auf der eigenen Startseite regelmäßig mit Inhalten aus der Partei versorgt, was mehr Bürgernähe ausstrahlt und eine ungefilterte Übermittlung von Informationen ermöglicht. Neben dem obligatorischen „Gefällt mir“-Button verlinkt die CDU auf ihrer FanSeite auch auf weitere Social Media-Angebote und zu einem interaktiven Mitgliedschaftsantrag. Weiterhin beinhaltet die Webseite eine Zeitleiste, die eine Chronik aller geposteten Inhalte der CDU zugänglich macht. Jeder Post kann von den Nutzern kommentiert werden, mit anderen geteilt oder dem Inhalt durch Klicken auf „Like“ zugestimmt werden. So bietet sich dem User ein Rückkanal, der allerdings keinen tatsächlichen Zugang zu politischen Prozessen zulässt. Die Funktion solcher Fan-Seiten beschränkt sich auf die Information der politikinteressierten Nutzer und einen Austausch über die Inhalte. Die Inhalte selbst können jedoch nicht durch die Nutzer ergänzt oder bearbeitet werden. So ergeben sich für die politischen Akteure zwar Meinungsbilder und Feedbacks, die Nähe zum Bürger und eine Erweiterung von dessen Einflussbereich wird aber mehr simuliert als tatsächlich praktiziert. Nur wenn Kontakte auch entsprechend gepflegt werden, können daraus engere Bindungen entstehen. Einige Politiker versuchen durch persönliche Facebook-Profile diesen Eindruck zu erwecken. Doch auch hier fällt die Anbindung schwer, wie das misslungene Experiment einer Facebook-Party von Horst Seehofer gezeigt hat. Der klassischen Mitgliedschaft machen die weak ties im sozialen Netzwerk keine Konkurrenz, da ein schneller Ausstieg aus solchen losen Bindungen im virtuellen Kommunikationsraum viel einfacher ist. Wer wirklich an Beteiligung und Mitsprache interessiert ist, nutzt die Privilegien der Mitgliedschaft. In sozialen Netzen profitieren die politischen Akteure von der Bildung sogenannter „virtual communities“ (vgl. Jun 2009: 90), aus denen sie Meinungsbilder gewinnen und die sie mit exklusiven Informationen versorgen können, was sie auf den Effekt von Multiplikatoren hoffen lässt. Zudem sind die Auftritte auf Facebook der Versuch, als Volkspartei modern und innovativ in Erscheinung zu treten. Nicht immer profilieren sich Politiker in der digitalen Sphäre. Gesetzesverfahren wie das Zugangserschwerungsgesetz oder ACTA haben ihrem Ansehen sogar geschadet. Von dem Unmut über einen beharrlichen Dilettantismus sowie verfassungsrechtlich bedenkliche Gesetzesentwürfe konnte vor allem die Piratenpartei (zwischenzeitlich) profitieren. Aber auch parteinahe Organisationen versuchen, die Netzpolitik in eine neue Richtung zu lenken. So wurde beispielsweise der Verein „D64 Zentrum für Digitalen Fortschritt“ im Dezember 2011 ins Leben gerufen 5 Regierungsforschung.de (vgl. König/ Kuhn 2012: o.S.). Der SPD nahe Verein versteht sich als progressiver Think Tank, um im Vorfeld politischer Entscheidungen wirken zu können (vgl. D64 2013: o.S.). Einerseits kann dadurch Zeit gewonnen werden, denn im Gegensatz zu Politikern können die Mitglieder des Think Tanks unabhängiger von zeitlich determiniertem Entscheidungsdruck und öffentlicher Beobachtung Konzepte entwerfen. Politische Akteure sollten vor allem von der fachlichen Expertise profitieren. Aber welchen Einfluss kann D64 auf sozialdemokratische Politik haben? Die Organisationsstruktur wie auch der Einfluss scheinen derzeit noch zu gering zu sein, um sich gegen starke ökonomische Interessen durchzusetzen. Bis die Netzpolitik bürgerfreundlicher im Sinne einer freien und transparenten Internetkultur ausfällt, werden netzpolitische Aktivitäten der Vereine verstärkt in die Offensive gehen müssen. Es besteht die Chance, sich das Themengebiet der Piraten anzueignen und die netzpolitische Agenda verstärkt in sozialdemokratische Politik zu implementieren. Das Modell des Think Tanks von d-64.org ist eine innovative Idee und gesellt sich mit dem christdemokratischen CNetz (www.c-netz.de) und dem parteiunabhängigen Verein Digitale Gesellschaft (www.digitalegesellschaft.de) in eine Reihe recht ähnlicher Gruppierungen, die Bürgerinteressen vertreten und an einer tragfähigen und überzeugenden Netzpolitik mitwirken. Welche Tragweite die Aktivitäten der Vereine besitzen, wird sich erst noch zeigen müssen. Neben solchen innovativen Vorreitern lassen sich auch ganz klassische Nutzungsformen neuer Medien beobachten, die noch an der Logik des massenmedialen Fernsehens orientiert sind. Ein geeignetes Beispiel sind die sogenannten „Vodcasts“, eine Symbiose aus Videosequenz und dem Konzept des „Podcastings“. Die LINKE ist mit einem eigenen Vodcast-Kanal auf Youtube erfolgreich etabliert. Mit 7.864 Abonnenten, 2.032 Videoclips und 6.201.444 Aufrufen zählt das seit 5. Januar 2008 aktive Format zu den stärksten Vodcast-Auftritten und wird von der Partei überraschend umfangreich genutzt (vgl. Youtube: http://www.youtube.com/linksfraktion, Stand: 03.03.2013). So werden Reden und Statements gepostet, wie beispielsweise ein Kurzbeitrag von Gregor Gysi mit dem Titel „Wir sind das wichtigste gesellschaftliche Korrektiv im Bundestag“, zu dem die Nutzer in der Kommentarleiste überwiegend ihre Meinungen schreiben und dem Urheber so Hinweise zur Verbesserung des Angebots geben. Um einen Kommentar zu verfassen, ist allerdings eine Anmeldung bei Youtube erforderlich, was den Zugang zum Diskurs erschwert. Wer kaum technikversiert ist oder den Nutzungsbedingungen von Youtube nicht zustimmt, bleibt ausgeschlossen und kann nur den Beitrag passiv betrachten. Zudem wird das Format von der LINKEN ausschließlich als Informationsmedium verwendet, ohne den Nutzer innovativ einzubinden. So verbleibt der Vodcast als ansatzweise interaktivere Form des Fernsehens.Die Liberalen sind in der digitalen Sphäre schon längere Zeit gut aufgestellt, so gilt das liberale Internetportal „my.fdp“ nach eigenen Angaben als recht erfolgreiches Social Media-Format. Insofern konnten sich die Liberalen auf ihre Erfahrungen mit Online-Kommunikation stützen und sich problemlos die Funktionen von Twitter und Co. zunutze machen. Mittlerweile gibt es einen Twitter-Kanal der FDP wie auch der FDP-Fraktion im Bundestag. Außerdem sind zahlreiche Ab- 6 Regierungsforschung.de geordnete mit persönlichen Twitter-Accounts vertreten. Der Dienst erfreut sich bei politischen wie privaten Akteuren immer größerer Beliebtheit. Maßgeblich zum Erfolg des Kommunikationsdienstes Twitter hat seine Ambivalenz zwischen Informations- und Kommunikationsmedium beigetragen, denn während „Twitter can be used as a broadcast medium, the dialogic nature of Twitter and its ability to facilitate conversation has contributed substantially to its popularity” (Marwick / Boyd 2011: 142). Twitter lässt den Nutzer als Microblogging-Dienst Nachrichten mit maximal 140 Zeichen veröffentlichen. Andere Twitter-Nutzer können einem Twitterer folgen und empfangen so über ihren Account dessen Meldungen. Im Gegensatz zum Chat ist bei Twitter die zeitliche Beschränkung aufgehoben, denn ein Tweet verlangt keine unmittelbare Reaktion eines Kommunikationspartners. Aus synchroner Kommunikation wird so ein sowohl synchrones wie auch asynchrones Medium (vgl. Simon/ Bernhardt 2010: 71). Die Nutzer bestimmen das Tempo zwischen Agieren und Reagieren. Dem Account „FDP_Fraktion“ folgen derzeit ca. 25.825 Follower, er folgt selbst 6.837 Nutzern und hat seit Mai 2009 rund 2.560 Tweets veröffentlicht (vgl. @FDP_Fraktion, Stand: 03.03.2013). Ein Twitter-Account lebt von der Anzahl seiner Follower, denn je mehr Aufmerksamkeit ein Twitterer erzielt, desto leichter bildet sich durch das Schneeballprinzip ein Netzwerk an sich gegenseitig folgenden Usern. Die Größe des Netzwerks ist unmittelbar mit der Zahl veröffentlichter Beiträge gekoppelt (vgl. Huber 2010: 111). Im Gegensatz zu Parteien oder deren Fraktionen haben es einzelne Politiker bei Twitter leichter, interessierte User zu gewinnen. Wenn hinter einem Twitter-Account ein Gesicht steht, so wirkt das Profil persönlicher und privater als der diffuse Auftritt einer Fraktion. US-Präsident Barack Obama oder der deutsche Umweltminister Peter Altmaier haben sich dieses Potenzial zunutze gemacht. Die Twitter-Accounts einer Parteizentrale oder Bundestagsfraktion werden in der Regel als „top-down“-Angebot wahrgenommen. Der Account „FDP_Fraktion“ ähnelt einem klassischen Nachrichten-Feed mit kurzen Meldungen in unregelmäßigen Abständen. Zudem werden auf Tweets selten Antworten verfasst und an manchen Tagen bleibt die Aktivität des Kanals ganz aus. Somit werden die Potenziale der umfassenden Vernetzung und Interaktion nur angeschnitten, denn das eigentliche Potenzial von Twitter liegt weniger in der Nutzung durch politische Eliten, sondern in der gemeinschaftlichen Nutzung der Bürger (vgl. Jungherr 2009: 122). Möglicherweise hindert ein geringes Vertrauen in die Einhaltung der Netiquette – also ein von allen an einer Debatte im Netz beteiligten Nutzern gewünschtes, aber nicht festgeschriebenes Verhaltensreglement - die politischen Akteure daran, sich der Öffentlichkeit über Twitter anzuvertrauen. Dem Image schadende Debatten wie jüngst um Rainer Brüderle oder die gefürchteten „shitstorms“, bei denen eine Welle von persönlichen Angriffen durch empörte Nutzer stattfindet, lassen die Politiker auf Distanz mit der Netzgemeinde gehen und wirken sich ungünstig für die Herausbildung deliberativer Kommunikationsstrukturen aus. 7 Regierungsforschung.de 4. Partei-Pioniere der Online-Kommunikation Kleine Parteien haben es im Netz erheblich leichter, da jenseits von hochgerüsteter Professionalisierung und „spin doctors“ mehr Mut zum Risiko eingegangen wird. Die Grünen bewiesen im Jahr 2000 schon früh mit dem Experiment eines virtuellen Parteitags in Baden-Württemberg, dass sie in der Lage sind, „am professionellsten die Klaviatur von Online-Formaten zu beherrschen“ (Korte 2012: 204). Die Kommunikationswege eines Parteitags gänzlich in die computervermittelte Sphäre einzupassen, stellt Parteilogik wie auch die Logik computervermittelter Kommunikation vor enorme Herausforderungen. Weil die physikalische Schicht des virtuellen Parteitags von technischen Mitteln und Netzwerkstrukturen geprägt ist, kann und muss auf Kopräsenz vollständig verzichtet werden (vgl. Westermayer 2003a: 109). Zudem besteht die Gefahr des Ausschlusses, was die Grünen durch möglichst einfach gehaltene Software und den Verzicht auf Videokonferenzsysteme vorzubeugen versuchten (vgl. Westermayer 2003b: 5). Kaum zu unterbinden sind jedoch Defizite der Sozialisation. Unter den Bedingungen der OnlineKommunikation gestalten sich persönliche Kontakte schwieriger aufgrund der physischen Distanz. Trotz dieser Einschränkungen ist es den Grünen gelungen, über den Abstimmungsserver wie auf einem klassischen Parteitag über politische Sachfragen abzustimmen und Beschlüsse zu fassen, die auch über den elektronischen Akt hinaus Geltung behielten (vgl. Westermayer 2003b: 11). Zwar stellten sie nur Themen von mittlerer Relevanz zur Diskussion, dennoch konnte in einem enger gesteckten Rahmen das Kriterium innerparteilicher Willensbildung erfüllt werden. Außerdem wurde durch die technischen Reglements Kommunikation egalitärer und Machtverhältnisse mussten textbasiert expliziter hervorgehoben werden (vgl. Westermayer 2003b: 14). Das Beispiel des virtuellen Parteitags der Grünen in Baden-Württemberg war ein erfolgreicher Schritt in die effiziente und partizipationsfördernde Nutzung von Online-Kommunikation zur Einbindung in parteiinterne Prozesse. Zugleich offenbarte es Schwierigkeiten bei der Implementierung computervermittelter Kommunikation in die Parteilogik. Einen ähnlichen Weg hat die Piratenpartei im Laufe ihres Erfolgskurses in der OnlineKommunikation eingeschlagen. Die politischen Neulinge wollen als „Mitmach-Partei“ (Bieber 2010: 40) konsequent die Potenziale von Social Media zur Einbindung von Bürgern und Mitgliedern nutzen. Eine entscheidende Rolle spielt dabei das Konzept der Liquid Democracy, das auf zwei Annahmen basiert: Die direkte und die repräsentative Demokratie seien problembehaftet, weil die Bürger für plebiszitäre Verfahren zu wenig Zeit und mangelnde Expertise besäßen und weil repräsentative Demokratie angesichts einer Beschleunigung der Gesellschaft und der Politik zu träge sei und somit auf den wachsenden Bedarf an Mitbestimmung nicht eingehen könne (vgl. Jabbusch 2011: 35). Die Liquid Democracy fordert daher eine Verschmelzung beider Systeme. Jeder Bürger kann sich direkt an Abstimmungen beteiligen, aber auch Delegierte bestimmen. Ebenso kann jeder Bürger selbst zu einem Delegierten werden für die, die ihm ihr Stimmrecht übertragen (vgl. Onken/ Schneider 2012: 629) und jeder Bürger kann auch eigene Vorschläge für Gesetzestexte einbringen (vgl. Jabbusch 2011: 35). Innerhalb der Partei verwenden die Piraten „Liquid Feedback“, welches als technische Lösung elektronische Abstimmungen mit 8 Regierungsforschung.de automatisierten Prozessen erlaubt. Allerdings bereitet die praktische Anwendung noch viele Probleme und konnte sich bislang kaum durchsetzen. In der Wahrnehmung klassischer Medien kämpften die Piraten zuletzt angesichts parteiinterner Querelen und dem Vorwurf der Inhaltlosigkeit noch gegen „Zweifel an der Politikfähigkeit“ (Beitzer 2012: o.S.). Die Partei positioniert sich dabei in einem vom massenmedialen Wettbewerb gekennzeichneten Wahlkampf als Alternative, die sich nicht in das vorherrschende Spektrum einfügen möchte. Daher unterliegen die Piraten einem enormen Anpassungsdruck, weil ein Fehlen politischer Führungs- und Identifikationspersonen und markanter Botschaften als Schwäche und Kompetenzvakuum wahrgenommen wird. Aber gerade das Streben nach Macht von Einzelnen wollen die Piraten auf die Wählerschaft übertragen. So wandelt sich der Stellenwert von Macht: „Nicht mehr Besitz stellt die neue Machtwährung dar, sondern eher Zugang“ (Korte 2012: 203). Über den Zugang generiert der Bürger die Inhalte. Ähnlich wie der Nutzer die leere Oberfläche eines Betriebssystems durch kreative Nutzung füllt. Politische Beteiligung rückt so ins Zentrum der durch Liquid Democracy bereicherten Demokratie. Sie kann daher „als Teil deliberativer Demokratietheorie betrachtet werden“ (Buck 2012: 630). Dafür weisen die Piraten gegenüber anderen etablierten Parteien dem sozialen Aspekt neuer Medien ein stärkeres Gewicht zu (vgl. Bieber/ Lewitzki 2013: 113). 5. Fazit: Online-Kommunikation gewinnbringend einsetzen Die verschiedenen Beispiele zeigen, dass die deutschen Parteien insbesondere in Wahlkampfzeiten im Netz ihre kommunikativen Strategien ausweiten, da die Reichweite wächst und hybride Formate den Kontakt zwischen Bürger und Politiker auf horizontaler Ebene verstärken. Jedoch steht das zweckrationale Handeln der politischen Akteure einer umfassenden und konsequenten Nutzung im Wege. Schließlich kommt es nicht allein auf die Bereitstellung technischer Mittel an, sondern dass die politischen Akteure die Dialogfähigkeit des Mediums zum Wissensaustausch aktiv nutzen und verstehen. Beispiele wie die Fan-Seiten der Parteien bei Facebook oder Kanäle bei Twitter zeigen aber, dass nur begrenzt die Dialogfähigkeit neuer Medien ausgenutzt wird. Häufig verbleibt die Informationsübermittlung einseitig und Feedback-Kanäle werden gerade von den großen Mitgliederparteien kaum zur Deliberation politischer Prozesse genutzt. Auch das Vodcast-Format der LINKEN zeigte eine klassische Mediennutzung nach dem Vorbild des Fernsehmediums. Der virtuelle Parteitag der Grünen sowie das Konzept der Liquid Democracy bei den Piraten wecken jedoch die Hoffnung, dass Pionierarbeit in der Online-Kommunikation zur Nachahmung motivieren könnte. Für diese Entwicklung ist jedoch eine Abkehr vom elitezentrierten Hierarchiedenken notwendig. Sonst bliebe die Erkenntnis, „dass sich die Verheißungen moderner E-Demokratie und Online-Partizipation nicht so einfach mit der widersprüchlichen und zwiespältigen Kommunikationswirklichkeit von Parteien in Einklang bringen lassen“ (Wiesendahl 2002: 365). 9 Regierungsforschung.de In Wahlkampagnen blitzen oft vorübergehend die Potenziale der Online-Kommunikation öffentlichkeitswirksam auf. Politische Akteure müssen allerdings über den Gartenzaun des nächsten Wahlerfolgs hinausschauen, denn je mehr sie neue Medien „nur als einen Zusatzkanal der politischen „Kundenansprache“ verstehen [..], desto mehr wird politische Internetnutzung dazu beitragen, die Internetöffentlichkeit in diverse Teilöffentlichkeiten aufzuspalten“ (Bilgeri/ Siedschlag 2004: 17). Der Nutzung des Internets werden sich die Parteien angesichts des gesellschaftlichen Wandels kaum entziehen können. Die Piraten wie auch die Grünen haben eindrucksvoll gezeigt, dass Parteikommunikation über technische Mittel gewinnbringend eingesetzt werden kann. Gleichwohl stellt Online-Kommunikation in ihrer Komplexität die Akteure vor neue Probleme. Die Mitgliederkrise wird durch eine solche Beschleunigung der politischen Kommunikation kaum gelöst werden, denn das Internet ist noch zu schnell für eine Demokratie, die auf zeitintensive politische Entscheidungsprozesse angewiesen ist (vgl. Bull 2013: 109). Jedoch zeigen aktuelle Formate die Bemühungen politischer Akteure zur Bürgereinbindung, deren volles Potenzial noch lange nicht ausgereizt ist. 10 Regierungsforschung.de Literatur: Beitzer, Letzte Hannah Chance: (2012): Inhalte, Bundesparteitag in: Süddeutsche der Piraten Online, in 23.11.2012, Bochum. online unter: http://www.sueddeutsche.de/politik/bundesparteitag-der-piraten-in-bochumletzte-chance-inhalte-1.1529926 (Stand: 03.03.2013). Bieber, Christoph (2010): Politik Digital – Online zum Wähler, Salzhemmendorf: Blumenkamp Verlag. Bieber, Christoph/ Lewitzki, Markus (2013): Das Kommunikationsmanagement der Piraten, in: Niedermayer, Oskar (Hg.): Die Piratenpartei, Wiesbaden: Springer VS, S.101124. Bilgeri, Rolle Alexander/ und Siedschlag, Möglichkeiten des Alexander Internets im (2004): Rahmen Kampagne der oder politischen Propaganda? Kommunikation, in: Siedschlag, Alexander/ Bilgeri, Alexander (Hg.): Kursbuch Internet und Politik 2003. Politische Kommunikation im Netz, Wiesbaden: VS-Verlag, S.11-22. Buck, Sebastian (2012): Liquid Democracy – Eine Realisierung deliberativer Hoffnungen? Zum Selbstverständnis der Piratenpartei, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen, Jg. 43, Nr. 3/2012, Hrsg. Von der Deutschen Vereinigung für Parlamentsfragen, S.626-635. Bull, Hans Peter (2013): Netzpolitik: Freiheit und Rechtsschutz im Internet, Baden- Baden: Nomos Verlagsgesellschaft. D64 (2013): Mission Statement, online unter: http://d-64.org/mission-statement/ (Stand: 03.03.2013). Huber, Melanie (2010): Kommunikation im Web 2.0, 2. überarbeitete Auflage, Konstanz: UVK. Jabbusch, Chance Sebastian für (2011): Liquid innerparteiliche Democracy Demokratie im in 21. der Piratenpartei. Jahrhundert?, Eine neue Magisterarbeit, Universität Greifswald, Philosophische Fakultät. Janzen, Cornelius (2008): Parteien im Internet. Zwischen interaktiver Bürgerbeteiligung und professioneller Öffentlichkeitsarbeit, Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller. Jun, Uwe (2009b): „Produtzung“?, in: Liegt Bieber, die Zukunft Christoph/ politischer Eifert, Partizipation Martin/ Groß, wirklich Thomas/ bei der Lamla, 11 Regierungsforschung.de Jörn (Hg.): Soziale Netze in der digitalen Welt. Das Internet zwischen egalitärer Teilhabe und ökonomischer Macht, Frankfurt/Main: Campus Verlag, S.87-98. Jungherr, Andreas (2009): Twitternde Politiker: Zwischen buntem Rauschen und Bürgernähe 2.0, in: Bieber, Christoph/ Eifert, Martin/ Groß, Thomas/ Lamla, Jörn (Hg.): Soziale Netze in der digitalen Welt. Das Internet zwischen egalitärer Teilhabe und ökonomischer Macht, Frankfurt/Main: Campus Verlag, S.99-127. Kaufmann, Sina Kamala (2010): Politik im Web – Zwischen Wahlkampf und Netzpolitik, Bonn: Bouvier Verlag. König, Michael/ Kuhn, Johannes (2012): Netzpolitik der Vereine. Was CNetz, D64 und Digiges wollen, in: Süddeutsche Online, 05.04.2012, online unter: http://www.sueddeutsche.de/digital/netzpolitikvereine-der-parteien-was-cnetz-d-und-digigeswollen1.1326770 (Stand: 03.03.2013). Korte, Karl-Rudolf (2012): Der Altmaier-Effekt: Was lernen etablierte Parteien von den Piraten?, in: Bieber, Christoph/ Leggewie, Claus (Hg.): Unter Piraten. Erkundungen in einer neuen politischen Arena, Bielefeld: transcript Verlag, S.199-210. Leggewie, Claus (2002): Netzwerkparteien? Parteien in der digitalen Öffentlichkeit, in: Alemann, Ulrich von/ Marschall, Stefan (Hg.): Parteien in der Mediendemokratie, Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, S.173-188. Marwick, Alice/ boyd, danah m. (2011): To See and Be Seen: Celebrity Practice on Twitter, Convergence, 17(2), S.193-158. Meineke, Christoph (2008): Kommunalwahlkampf 2.0 – Erfahrungen und Tipps, in: Habbel, Franz-Reinhard/ Huber, Andreas (Hg.): Web 2.0 für Kommunen und Kommunalpolitik – Neue Formen der Öffentlichkeit und der Zusammenarbeit von Politik, Wirtschaft, Verwaltung und Bürger, Boizenburg: Verlag Werner Hülsbusch, S.9-14. Niedermayer, Oskar (2012): Parteimitgliedschaften im Jahre 2011, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen, Jg. 43, Nr. 2, S.389-407. Onken, Holger / Schneider, Sebastian H. (2012): Entern, kentern oder auflaufen? Zu den Aussichten der Piratenpartei im deutschen Parteiensystem, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen, Jg. 43, Nr. 3/2012, Hrsg. Von der Deutschen Vereinigung für Parlamentsfragen, S.609-625. Perlot, Flooh (2008): Deliberative Demokratie und Internetforen - Nur eine virtuelle Diskussion?, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft. 12 Regierungsforschung.de Piratenwiki (2012): Mitglieder, 29.08.2012, online unter: http://wiki.piratenpartei.de/Mitglieder#Mitgliederentwicklung (Stand: 03.03.2013). Schmidt, Manfred G. (2010): Demokratietheorien. Eine Einführung, 5. Auflage, Wiesbaden: VSVerlag. Simon, Nicole/ Bernhardt, Nikolaus (2010): Twitter. Mit 140 Zeichen zum Web 2.0, 2. Auflage, München: Open Source Press. Westermayer, Till (2003a): Parteiinterner Einsatz neuer Medien und die Macht der Eliten: Beginnt das eherne Gesetz der Oligarchie zu brechen oder droht die Rückkehr in die Kaderpartei?, in: Rogg, Arne (Hg.): Wie das Internet die Politik verändert. Einsatzmöglichkeiten und Auswirkungen, Opladen: Leske+Budrich, S.105-115. Westermayer, Till (2003b): Politische Online-Kommunikation unter Wirklichkeitsverdacht: Der Virtuelle Parteitag von Bündnis 90/ Die Grünen Baden-Württemberg, in: kommunikation@gesellschaft, Jg. 4, online unter: http://www.soz.uni- frankfurt.de/K.G/Inhalt_alt.html#Inhalt_Jg._4_2003: (Stand: 03.03.2013). Wiesendahl, Elmar (2002): Parteienkommunikation parochial – Hindernisse beim Übergang in das Online-Parteienzeitalter, in: Alemann, Ulrich von/ Marschall, Stefan (Hg.): Parteien in der Mediendemokratie, Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, S.364-389. Wiesendahl, Elmar (2009): Zwischen Ende und Wende – zur Zukunft der Mitgliederparteien, in: Schalt, Fabian/ Kreitz, Micha/ Magerl, Fabian/ Schirrmacher, Katrin/ Melchert, Florian (Hg.): Neuanfang statt Niedergang. Die Zukunft der Mitgliederparteien, Berlin: Lit Verlag, S.233-258. Zitierte Web-Quellen: @FDP_Fraktion: https://twitter.com/FDP_Fraktion Vodcast „Die LINKE im Bundestag“: http://www.youtube.com/linksfraktion Vodcast-Beitrag Die LINKE „Wir sind das wichtigste gesellschaftliche korrektiv im Bundestag“: http://youtu.be/-TJcBIICMIQ 13