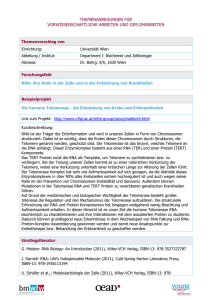

Evolution der Moleküle. - TBI

Werbung