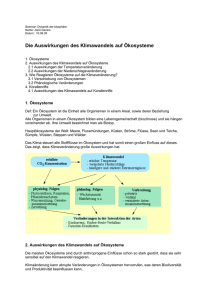

Die ökosystemare Bedeutung der Biodiversität

Werbung