NZZ am Sonntag vom 28.08.2011

Werbung

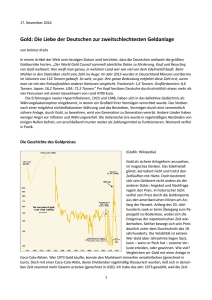

Die Schlacht um den Franken Dank ihren geordneten Finanzen ist die Schweiz ein Opfer von Währungs- kriegen - wie schon in den 1930er Jahren. Kehrt das Vertrauen in den Dollar und den Euro nicht bald zurück, kann das Land den Wert des Frankens nur vermindern, wenn es ihn an den Euro bindet oder der Europäischen Währungsunion beitritt, schreibt Harold James D ie Welt erlebt gegenwärtig wieder einige der unangenehmsten Erscheinungen der 1930er Jahre, dazu gehören auch Währungskriege. In der damaligen Weltwirtschaftskrise dienten Währungen als Instrumente von Politik, Staatskunst, internationaler Konkurrenz und Rivalität. Der Ausdruck «Währungskrieg» wurde damals oft verwendet, verschwand dann aber in den Geschichtsbüchern, bis ihn der brasilianische Finanzminister Guido Mantega im letzten Jahr wieder hervorholte. Heute wird dieses Schlagwort überall gebraucht - in China, in der Türkei, aber auch in Europa. Damals wie heute liegt das Problem in einer Kombination von grundsätzlichen ökonomischen sowie strukturellen Schwächen und gezielten politischen Strategien. Viele Staaten leiden unter hoher Verschuldung der öffentlichen und privaten Haushalte, können sich aber nicht darauf verständigen, einen Schuldenabbau in Angriff zu nehmen. Und Zweifel an der Stabilität ihrer Währung können zu Marktschwäche und Abwertung führen, was wiederum neue Exportchancen eröffnet. Eine schlechte Geldpolitik kann also den Export ankurbeln. Kapitalmarkt vernichtet In der Zwischenkriegszeit war die Schweiz ein Opfer von Währungskriegen. Dank ihrer Neutralität und ihren geordneten staatlichen Finanzen während des Ersten Weltkriegs erschien die Schweiz wie die Niederlande als Oase der Stabilität inmitten eines Kontinents, der von Inflation - mancherorts von Hyperinflation geschüttelt wurde und dann die Auswirkungen dieser Inflation erleben musste: die Vernichtung des Kapitalmarkts und eine grössere Anfälligkeit für Deflation und Rezession. All diese wirtschaftlichen Probleme verstärkten die politische Instabilität, deshalb wurde es umso schwieriger, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten in den Griff zu bekommen. Das Kapital wich in sichere Zufluchtsorte aus, aber die gigantischen Geldströme machten ihrerseits diese Zufluchtsorte unsicher. Als Deutschland und andere mitteleuropäische Staaten 1931 eine grosse Bankenkrise erlebten, floss viel Geld in die Schweiz. Dabei bestand immer die Möglichkeit, dass dieses vagabundierende Kapital rasch wieder abwandern würde. Tatsächlich kam es in der Schweiz zu Bankenkrisen und Bankenschliessungen. Andere Länder reagierten mit Abwertung oder Devisenkontrolle und Kapitalverkehrsbeschränkungen oder beidem. Solche Massnahmen führten zu einem raschen und dramatischen Einbruch des Welthandels. Die sicheren Häfen standen nun - mit schwacher Wirtschaft und hoher Arbeitslosigkeit - gar nicht mehr so sicher da. Die letzten Länder, die noch am Goldstandard festhielten, gerieten ins Straucheln. Bereits in den zwanziger Jahren hatte die Schweizerische Nationalbank (SNB) immer verzweifelter versucht, die Kapitalströme zu begrenzen. In einem Gentlemen's Agreement vom Juni 1935 kamen die Schweizer Banken überein, sich nicht an «spekulativen» Bewegungen zu beteiligen. Gold- und Währungsgeschäfte sollten beschränkt werden. Doch schon bald zeigte sich, dass massiv gegen diese unverbindliche Absprache verstossen wurde und die SNB über die Lage auf dem Finanzsektor nicht sonderlich gut im Bilde war. Im Juni 1936 gab es einen absehbar untauglichen - Bundesratsbeschluss, dass Spekulationen gegen den Franken unter Strafe gestellt würden. Das Thema Währungsintervention war jedoch höchst umstritten. Ein Abweichen von der Goldparität galt als Gefahr für die staatliche Ordnung, ja für die Moral. Ein internes Dokument der SNB vom Juni 1936 listet Vor- und Nachteile einer Abwertung auf. «Es wird erwartet: eine Lockerung der Thesaurierung, Heimschaffung der im Ausland und in ausländischen Werten investierten Kapitalien, Entspannung des Kapitalmarktes, Belebung der Exportindustrie, raschere wirtschaftliche Anpassung an das Ausland.» Und die Risiken: «Unsicherheit der wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklung, Benachteiligung der Gläubiger zugunsten der Schuldner, teilweise Vernichtung des Sparkapitals, allgemeine Preissteigerung, Kämpfe um Lohnerhöhungen, Radikalisierung der politischen Entwicklung, Erschütterung der Moral.» [SNB-Archiv 2.3/2244, 5. Juni 1936] Die Abwertung des Frankens, die letztlich zu mehr ökonomischer Stabilität (und politischer Harmonie) führte, war politisch erst möglich, als Frankreich im September 1936 voranging - ein einseitiger Schritt wäre undenkbar gewesen. Bretton Woods kollabiert Das Abkommen von Bretton Woods sollte der destabilisierenden und destruktiven Suche nach Währungsvorteilen ein Ende bereiten. Der englische Nationalökonom John Maynard Keynes und sein amerikanischer Kollege Harry Dexter White schufen einen Mechanismus mit festen, aber anpassbaren Wechselkursen. Keynes legte besonderen Wert auf eine gewisse Anpassungssymmetrie: Defizitäre Staaten sollten kontrahieren und eine deflationäre Politik verfolgen, Staaten mit Haushaltsüberschuss sollten expandieren oder Inflation in Kauf nehmen. In den 1970er Jahren brach das System von Bretton Woods zusammen, vor allem weil die Amerikaner am Vietnamkrieg und den sozialen Reformen in ihrem Land festhielten und ihre Währung nicht anpassen wollten. Der US-Dollar wurde ein unzuverlässiger Anker der internationalen Ordnung. Daraufhin gründeten die Europäer 1978 ihre eigene Version des Bretton-Woods-Regimes das Europäische Währungssystem (EWS). Bretton Woods und EWS waren anfällig für die Attacken von Spekulanten, sobald grössere Kapitalbewegungen begannen. Die Teilnehmer am Markt konnten diese Anfälligkeiten relativ leicht erkennen und dann testen. Man setzte einfach gegen eine Währung und gewann, so viel es eben ging, während die Zentralbank oder das Finanzministerium des betreffenden Landes zur Verteidigung seiner Währung antrat. Je mehr interveniert wurde, desto grösser waren aber die Spekulationsgewinne. Ohne Erfolg blieben nur partielle oder halbherzige Attacken: Je massiver der Angriff, desto grösser die Aussicht, dass die Staaten am Ende verlieren. In der Folge kam nahezu jede wissenschaftliche Untersuchung zu dem Schluss, dass Währungsinterventionen zum Schutz fester Paritäten oder Wechselkursbandbreiten nutzlos (und kostspielig) seien. Die einzige Ausnahme wären sogenannte unsterilisierte Interventionen - also Korrekturen über geldpolitische Eingriffe. Bei erheblichen Kapitalzuflüssen sollte mittels Geldmengenerhöhung ein gewisser inflationärer Preisanstieg in Gang gesetzt werden. Doch die Länder mit Leistungsbilanzüberschuss (bei Bretton Woods vor allem Deutschland und Japan, im EWS gewöhnlich Deutschland) waren meist nicht bereit, eine solche Anpassung vorzunehmen. Die Wähler, namentlich die Deutschen, wollten nichts von Inflation hören. Wenn eine Währungsintervention derart problematisch war, musste die Antwort konsequenterweise in Extremlösungen bestehen entweder eine völlige Freigabe der Wechselkurse oder ein festes Wechselkursregime. Genau diese Logik führte zur Europäischen Währungsunion. Die Motive für diese Unternehmung gelten noch immer und sind intellektuell wie politisch überzeugend. Kleines Land, grosser Druck Alle wichtigen Währungen der Welt erleben heutzutage Schwächen und Zweifel und laden zu spekulativen Angriffen ein. Amerika scheint ausserstande, eine Haushaltspolitik zu verfolgen, die langfristig Stabilität gewährleistet. In der EU ist die Staatsverschuldung zwar geringer. Aber die Zweifel an der Kreditwürdigkeit einiger Mitgliedsstaaten machen ebenso zu schaffen wie die Tatsache, dass immer hektischere Krisengipfel keine überzeugende Lösung produzieren, wie man die Staatsverschuldung in den Griff bekommen will. Die hohe Verschuldung Japans ist nur bei sehr niedrigen Zinsen aufrechtzuhalten. Wenn die Märkte die grossen Währungen testen wollen, müssen sie in ihre Spekulationen kleinere Länder mit stabiler Währung und stabilem Banksystem einbeziehen: die Schweiz, aber auch Norwegen und Kanada. Je kleiner das Land, desto grösser der Druck. Deshalb sträubte sich Deutschland in den 1970er und 1980er Jahren so hartnäckig gegen die D-Mark als Reservewährung, die Skepsis der Schweizer war noch grösser. Die Optionen sind allesamt wenig attraktiv. Wenn es nur vorübergehende Zweifel an den grossen Währungen wären und die Aussicht auf ein realistisches Stabilitätsprogramm bestünde, wäre eine kurzfristige Intervention zur Verhinderung einer exzessiven Frankenstärke sicherlich angemessen. Ein Ende der Schwierigkeiten der Big Three ist aber nicht in Sicht. Unter diesen Bedingungen sind sterilisierte Interventionen nur ein rotes Tuch für die Spekulationsbullen - oder um ein besseres Bild zu verwenden: eine kostenlose Einladung an die internationalen Märkte. Eine Steigerung der Geldmenge zum Zwecke eines gezielten Preisanstiegs wäre noch unglücklicher. Die Vermögensblasen, besonders auf dem Genfer und Zürcher Immobilienmarkt, sind bereits eine Folge der Attraktivität der Schweiz. Eine weitere Erhöhung der Geldmenge würde zur legitimen Forderung führen, die Preise für die sozial Schwachen zu senken. Selbst in der gegenwärtigen Situation gibt es wachsenden Druck, diejenigen zu entschädigen, die unter dem starken Franken ganz besonders zu leiden haben - Exportindustrie und Fremdenverkehr. Zunehmend Anklang findet der Vorschlag, die Schweiz solle in grossem Umfang ausländische Staatsanleihen kaufen. Ein Modell wäre die bekannte chinesische Praxis, die den Wert des Renminbi niedrig halten will. Ein anderes Beispiel wäre der gigantische norwegische Staatsfonds. Wie im Fall Norwegen, aber anders als bei China, würde ein Schweizer Staatsfonds niemandem politische Kopfschmerzen bereiten. Langfristig wäre das aber nicht ohne Risiken. Soll die Schweiz gezielt Käufe tätigen, um die Welt zu stabilisieren? Sollte man US-Anleihen oder griechische Inseln kaufen? Ein solches Programm wäre zwangsläufig mit Verlustrisiken behaftet und würde die Schweiz in Zeiten von Ungewissheit oder Panik auch angreifbar machen. Die kleineren Länder sind einfach nicht stark genug, um in ihrer neuen Position dem Druck standzuhalten. Langfristig gibt es nur zwei wirklich sinnvolle Optionen - beide liegen nicht in der Hand der Schweiz allein. Die eine wäre die Rückkehr von Vertrauen in den Dollar und den Euro. Damit ist zurzeit nicht zu rechnen. Die zweite wäre eine feste (nicht nur vorübergehende) Bindung an den Euro oder sogar ein kompletter Beitritt zur Europäischen Währungsunion. Diese Variante ist im Moment undenkbar - genau sowie die Idee einer Änderung der Frankenparität in den 1930er Jahren. Mit der Zeit wird diese Option jedoch an Attraktivität gewinnen. Sie wäre auch nicht so neu oder gar beispiellos. Im 19. Jahrhundert gehörte die Schweiz zur Lateinischen Münzunion, der Franken galt auch in Frankreich, Belgien und Italien als gesetzliches Zahlungsmittel. Diese Union endete erst mit der Suspendierung des Goldstandards bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Der Euro bleibt wichtig Die Schweiz hat die gleichen Motive, eine Einführung des Euro zu erwägen, aus denen heraus Deutschland am Euro festhält. Die grösste Angst der Deutschen besteht darin, dass eine wieder eingeführte D-Mark stark aufgewertet und den deutschen Export sofort ruinieren würde. Viele deutsche Politiker weisen im privaten Gespräch darauf hin, dass nur ein Festhalten am Euro die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Exportindustrie sichern könne die euroskeptischen Briten verwenden genau dies als Argument gegen den Euro. Trotz allen Problemen, die sich in den Debatten über die europäische Wirtschaftspolitik offenbaren, bietet der Euro als Währung eines grossen Wirtschaftsraums noch immer einen guten Rahmen für Währungsstabilität, die eine Voraussetzung für ein dynamisches und kreatives Wirtschaftsleben ist. Man kann nicht der einzige glückliche Mensch auf der Welt sein. Glück ist eine kollektive Angelegenheit. Das gilt auch für die Währungsordnung. Kleine Länder haben - weit mehr als grosse Länder - ein ausgeprägtes Interesse an einer allgemeinen Stabilität. Die Schweiz kann nicht - wie das in der Zwischenkriegszeit der Fall war - das einzige stabile Land sein. Denn damit riskiert sie eine ausgeprägte Instabilität. Übersetzung aus dem Englischen von Matthias Fienbork