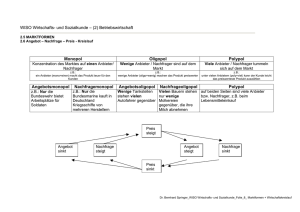

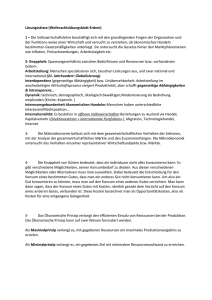

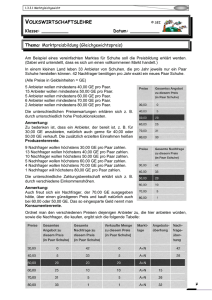

Die Logik der Marktwirtschaft 2. Die Effizienz der Märkte 2.1

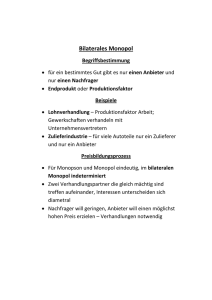

Werbung