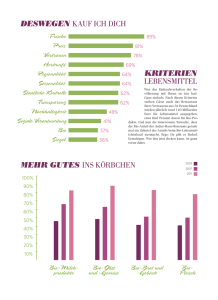

Gesünder essen mit funktionellen Lebensmitteln

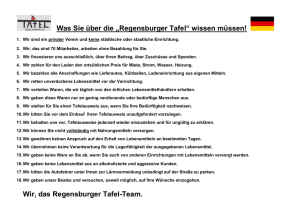

Werbung