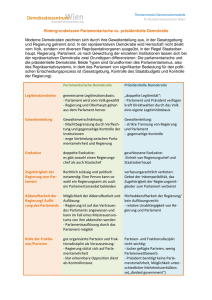

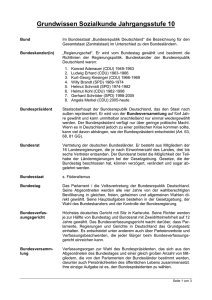

Das Monopol für demokratische Legitimation und seine Überwindung

Werbung