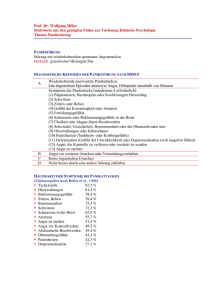

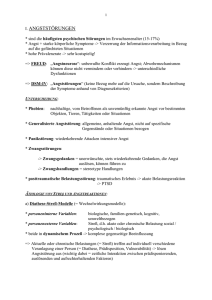

- Universität Wien

Werbung