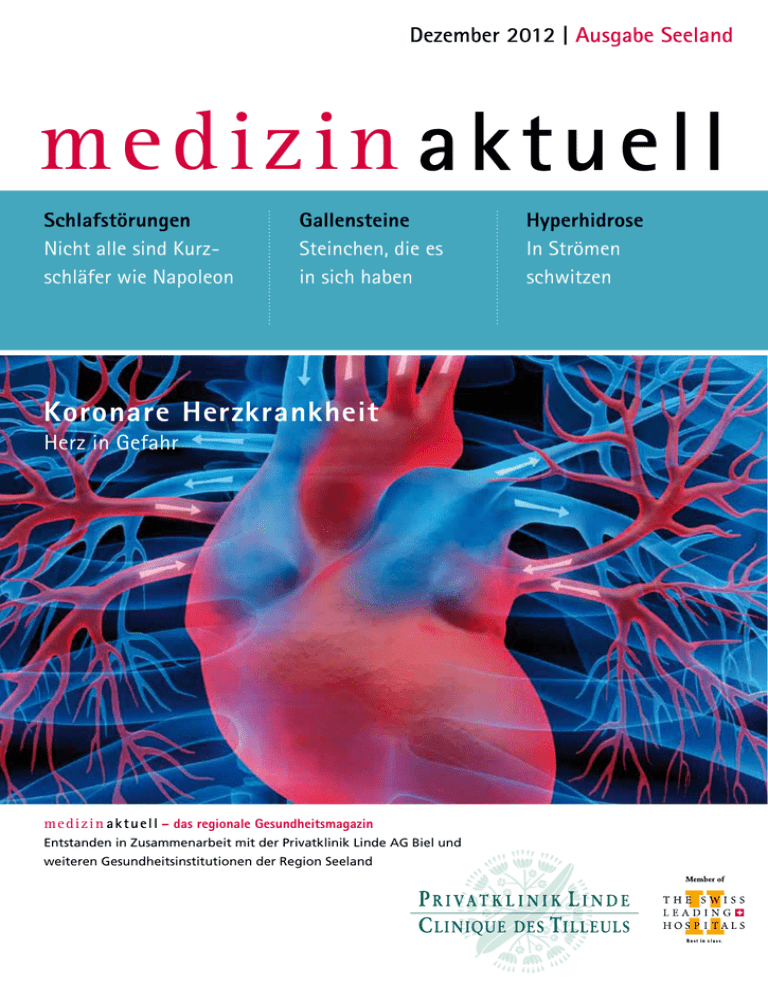

Koronare Herzkrankheit

Werbung